Un air d’à-quoi-bonisme souffle sur nos casques : à l’heure où l’industrie parle en streams, où nos collègues de bureaux parlent en playlists et où le bloc unitaire et thématique de l’album semble attaqué autant par la technique que par la créativité, à quoi bon continuer les tops albums ? De plus, à quoi bon s’attarder sur le top albums d’une décennie qui, tout particulièrement, a vu s’effacer la primauté de l’album comme unité de mesure ?

Ajoutons à l’objection de l’anachronisme que tout inquiète dans la formulation « top albums ». Nous l’avons dit, l’album est une drôle de pochette vide à l’orée de la décennie prochaine, mais « top » est encore plus problématique. Ce n’est pas là une nouveauté : la rationalisation excessive du goût par classement, ordination et quantification qualitative est au mieux ridicule, au pire, le geste de thuriféraires.

S’il y a un consensus chez Section26, c’est bien celui de la primauté de la subjectivité, non comme relativisme, mais comme reconnaissance d’une pluralité de voix qui ne sauraient se superposer dans un grand tout. Sans faire la généalogie de la musique indépendante, admettons quand même qu’il aurait été audacieux de comparer les gestes créatifs qui ont donné naissance au punk anglo-saxon aux albums qui, ces années-là, inondaient les ondes. Différences de moyens, de contextes et de fins. En bref, différence de voix.

Or comment considérer qu’une voix vaut plus qu’une autre si l’on s’en tient à une mise en équivalence qualitative ? En admettant que tel album est plus étonnant, mieux produit, mieux chanté ou que sais-je encore. Conséquences : en produisant, par distorsion, une possibilité de socle commun entre, disons, Neil Young et Kate Bush, Prince et A Certain Ratio. De toute notre sensibilité, nous nous opposons à une telle mise en générique et en pièce de la pop.

La subjectivité que l’on défend n’est pas pour nous, elle est pour la pop. Pour qu’un artiste qui fait chaque année le même disque car il est, depuis des années, hanté par le même thème ne soit pas rabroué sous prétexte qu’il faudrait le mettre dans le même rayon qu’une autre qui, elle, travaillerait sur le perfectionnisme sonore et la réinvention.

La raison qui pousse quelqu’un que l’on aime et défend à écrire et à enregistrer nous est parfois obscure. Pourtant, elle n’est jamais tout à fait identique à celle de tel ou tel autre. Ceux qui nous ont quitté cette décennie, David Berman, Scott Walker, Daniel Johnston et Mark Hollis rien que cette année, n’ont jamais concouru dans la même catégorie et l’on perdrait beaucoup à tenter de les y forcer. La rationalisation qualitative est une obsession triste et qui, disons-le, nuit à la subjectivité qui fait naître la pop musique.

Cela étant dit, la pop musique nous tombe dessus et l’on doit se débattre avec nos intuitions, nos a priori et nos amours contradictoires. On doit aussi, en tant que collectif, tenter d’imaginer un panthéon ou plutôt une scène olympique de nos géants que l’on voudrait voir réunis et immortels. Et ça, c’est un exercice de critique-fiction. Un plaisir d’obsessionnels qui a davantage à voir avec le clin d’œil, le jeu et la dispute.

Comme une impossible théorie qui devrait tout à la fois prouver que la Terre est ronde et qu’elle est carrée, nous avons lancé une impossible mise en commun de nos subjectivités. Non pas comme un classement du meilleur au moins bon, mais du plus « Section26 » au plus individuel. Lesquels de nos disques préférés racontent notre décennie en tant que collectif réuni par la musique ? Pour cela, on s’emploie à classer, à ordonner et à remplir des tableurs informatiques comme les thuriféraires que l’on raille, en espérant que le même geste ne provoque pas les mêmes conséquences mais que, au contraire, nos lecteurs trouvent là la possibilité d’une révolte de leur subjectivité !

À dans dix ans.

Corentin Durand

![]()

1.

1.

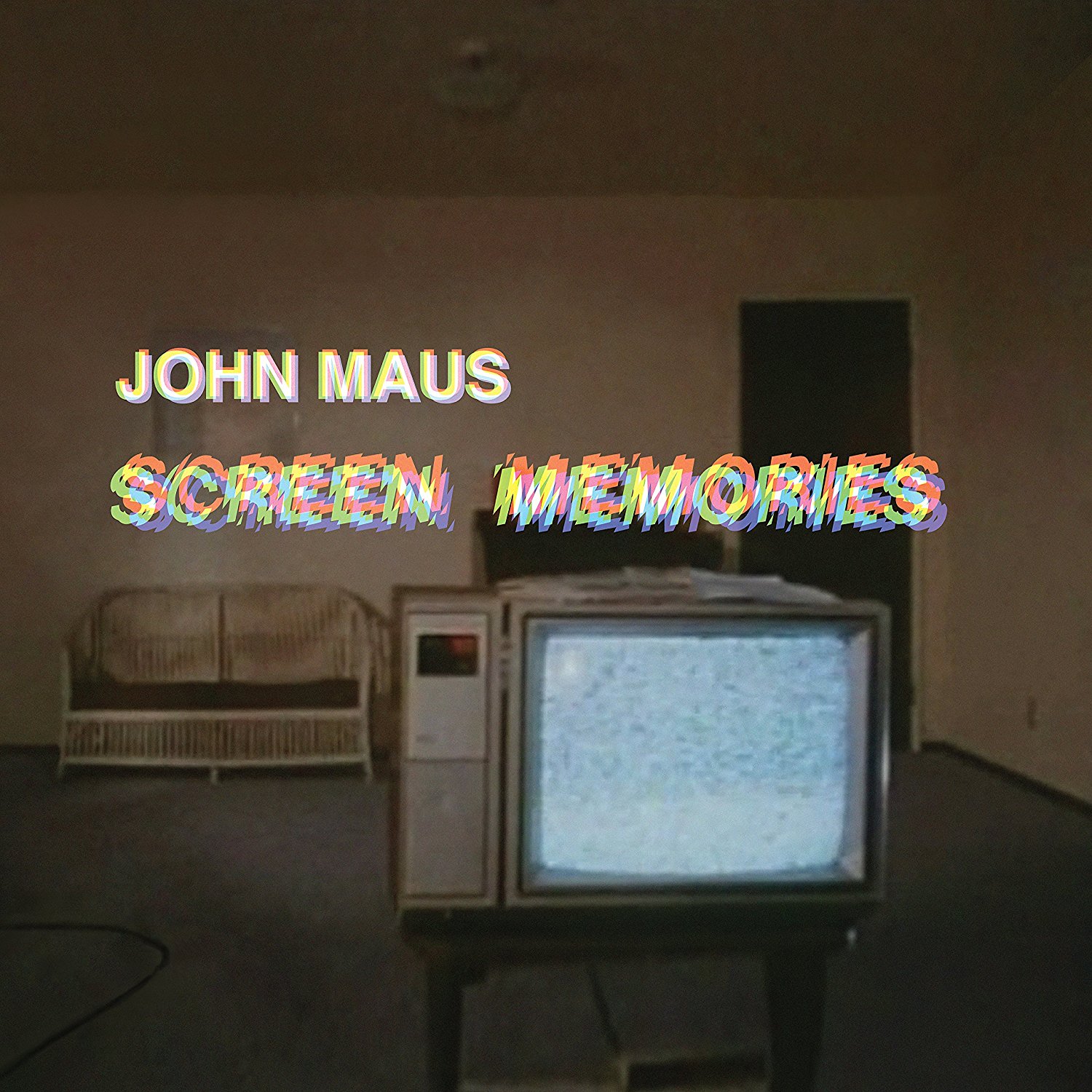

John Maus, Screen Memories (2017)

« Accomplissement vital dans la lutte » par Xavier Mazure

Dix ans après son chef-d’œuvre Love Is Real (2007), profession de foi en l’Amour, sa puissance mystique et révolutionnaire, Saint Jean (Maus) livre sa vision moderne de l’Apocalypse. Le souvenir de Screen Memories aura, pour nombre d’entre nous, fait écran sur le reste de la décennie. « Assis au bord de l’éternité », entre l’hypermodernité et la Renaissance, John Maus est une nouvelle fois hors du temps et contemple le désastre sur fond de compositions baroques. Il prévient que la mort de nos animaux domestiques annoncera la fin du monde, qu’il est le fantôme planant au-dessus du champ de bataille, qu’il voit venir la moissonneuse-batteuse et le trust qui nous anéantiront.

Départi de sa colère et de son sens de l’absurde, l’écoute de Screen Memories pourrait s’apparenter à un douloureux acte de pénitence, semblable à ceux de ses nombreuses performances scéniques dites du corps hystérique lors desquelles le chanteur, prophète et boxeur se frappe le visage à coups de microphone. John Maus reste le chanteur des extrêmes, celui qui marie le mieux la souffrance et la joie, celui qui hurle le mieux le désespoir et scande le mieux l’accomplissement vital dans la lutte. Lorsque la fugue finale embrase Pets ou au moment du Touchdown, une forme de joie communicative irradie les nerfs. Pendant la colère de John Maus, il faut imaginer Némésis heureuse.

2.

2.

Frank Ocean, Blonde (2016)

« Absolue nudité » par Émilien Villeroy

Trouver des mots à poser sur Blonde, c’est comme cartographier le brouillard. Rien n’y fait. Impossible de faire saisir le sentiment de pur vide qui s’immisce en nous, même à la centième écoute de ce monument opaque, émancipé de toute classification – plus par abandon que par défi. Il semble venir du fond d’une nuit d’été sans fin, très sèche, et nous laisse en vrac dans un grand terrain vague intérieur, avec assez de sensations à ressentir pour des siècles.

Ce qui déconcerte et pourtant fascine encore, trois ans plus tard et sans doute pour toujours, c’est ce contraste insensé entre l’écrin doré d’un disque à la production immaculée, luxueuse, parfois délicieusement ostentatoire, et l’absolue nudité de son propos. Un journal intime qu’on aurait écrit sur des lingots d’or. Il y a une fragilité derrière chaque morceau de Blonde qui abasourdit par sa justesse et son intensité – une mélancolie viscérale, qui crève le cœur, portée par la voix d’ange de Frank.

C’est un album aux mille moments de grâce, où semble se jouer en permanence quelque chose d’infiniment précieux. L’orgue et ses chutes harmoniques sur Solo. Le switch impossible du beat sur Night. Les arpèges d’Ivy (les plus splendides guitares de la décennie sont sur ce disque). Les violons à chialer qui débordent au milieu de Seigfried.

Chaque seconde, un nouvel émerveillement face à un objet sonore aussi total, aussi puissant et pourtant si dépouillé, si avide de silences, si éparpillé dans son propos, comme composé d’une ribambelle de fragments, de souvenirs éparses. Monté comme un film, vidé de tout refrain ou architectures pop classiques, il s’avale d’une traite, sans pause, morceau d’une heure, odyssée qu’on ne se lasse jamais de traverser pour revenir se perdre dans ses méandres. C’est Blonde. C’est l’une des plus belles choses qui existe.

3.

3.

Deerhunter, Halcyon Digest (2010)

« Poésie de friche » par Pauline Nunez

À propos de ce disque, un seul souvenir est certain : à la première écoute, il s’est imposé comme ces albums que vous connaissez déjà par cœur alors que vous ne le connaissiez pas encore. La poésie de friche, de paysages désolés, de souvenirs douloureux, mise en mots et en musique par Bradford Cox et son groupe parle au plus intime du cœur dans un assemblage irrésistible et éblouissant de mélodies efficaces et d’accidents soniques arrangés et heureux.

Emprunts de maints vieux « trucs » des très grands admirés au-delà de la dite décennie mais exécutés avec tant de grâce et de sincérité dans l’instant qu’au lieu d’en être une pâle copie, ils les accompagnent du même pas. Les guitares grattent exactement là où nous l’aimons, s’apaisent silencieusement dans des notes claires comme de la pluie, les mots vous bercent, vous bouleversent, vous remettent à l’endroit de vos souvenirs les plus profonds.

Quand ai-je vu pour la première fois la photographie noir et blanc de George Mitchell qui orne le disque, était-ce en 2010 ? Ou plus tard, à l’annonce de leur très attendu album suivant Monomania en 2013 ? Cette sorte d’intemporalité évidente qui apparaît dans le présent, et rend la chronologie un peu floue, est peut-être un indice significatif de l’importance de la chose.

C’est difficile de croire qu’il existe des albums parfaits. C’est encore plus difficile de croire que onze titres d’un album puissent être le vecteur en soi d’une émotion aussi fragile et rare que l’espoir. Et pourtant à l’écoute, encore aujourd’hui, les mondes noirs et mélancoliques de Cox combinés à la subtile lumière mélodique de chacune des pistes d’Halcyon Digest vous prennent au cœur comme au premier jour.

4.

4.

Sufjan Stevens, Carrie & Lowell (2015)

« Du silence qui nous fait à la musique que l’on donne » par Corentin Durand

Se retenir de faire un traité de « sufjanologie », se retenir également de déplier les chansons comme autant de fragments biographiques dudit Stevens, ne pas se retenir en revanche de dire combien le temps a passé « dans » ce disque : il me revient l’image tout à fait drôle d’un jour où, tête d’enterrement et plein de larmes, on me demande comment je vais ; je ne réponds pas, je montre distinctement que je suis en train d’écouter Should I Known Better. Verbaliser est inutile. Le geste suffit.

Je n’ai – et je suis loin d’être seul – que rarement écouté Carrie & Lowell par jours de gloire. Si je venais à l’écouter là, immédiatement, devant vous, ce serait une ribambelle de jours défaits qui, comme un regard sur mon épaule, me pousseraient dans des vertiges et des pleurs qui, ultimement, foutraient en l’air cette chronique.

Je n’aime pourtant pas emprisonner les disques dans une couleur, moi qui, à la manière de tant d’autres, fut désigné comme celui qui écoute « des chansons tristes » (note : ce n’est que calomnie, j’adore Paul McCartney). Je n’aime pas non plus faire d’un témoignage aussi intime que Carrie & Lowell le battement de la mesure de mes propres tristesses.

Je dis donc : ce fut le battement mais il y a autre chose. Que je passe sur le fait que « Fuck me I’m fallin apart », « For my prayers has always been love », « Manelich, I feel so used » furent autant d’épisodes d’une décennie que de phrases de Stevens est un effort pour rappeler quelque chose qui n’a pas été assez dit sur ce disque géant : de la première ligne à sa dernière, Sufjan Stevens poursuit un chemin qui va du silence qui nous fait à la musique que l’on donne.

C’est là, plus que l’album pittoresque et morbide que l’on veut bien en faire, un accès direct à ce qui, chez lui, et chez tant d’autres, meut le geste. Une ontologie de sa voix qui, et l’on ne saurait revenir à l’indifférence après cela, s’offre à notre merci, exigeant qu’on la justifie : « Dis moi si tu me veux dans ta vie, car je viens de te faire de la place dans la mienne. »

5.

5.

Teenage Fanclub, Here (2016)

« Velours côtelé » par Fred Valion

Le dixième album des Écossais, paru à l’automne 2016 après six ans de silence, n’est pas tant celui d’un groupe qui n’a plus rien à prouver que celui d’un groupe qui n’a peut-être jamais rien eu à prouver, dépositaire d’un héritage musical plus grand que lui (The Byrds, Big Star…) dont il s’applique, depuis trente ans, à répondre à l’écho avec une pudeur malicieuse.

Les guitares en denim lacéré des débuts ont beau avoir enfilé un velours côtelé, c’est toujours cette énigmatique mélancolie qui sourd des harmonies vocales de Norman Blake, Raymond McGinley et Gerard Love et enserre le bouquet d’accords que le groupe, qui n’a peut-être jamais été aussi maître de son art, effeuille opiniâtrement depuis A Catholic Education (1990).

De toutes les merveilles empilées ici comme autant de bûches pour les hivers du cœur, With You n’est sans doute pas la chanson avec laquelle on présentera Teenage Fanclub à ceux pour qui le genre appartient définitivement au passé des hommes, si toutefois il existe une – au hasard à un fan de Skrillex ou à votre petit cousin qui, un jour, à sorti Casse ton boule de Grems de ses Air Max pour jouer au lascar. Titre mineur dans l’œuvre fanclubesque, cette ballade signée Raymond McGinley, gracieuse et cousue d’arpèges clairs comme un soir de septembre n’en est pas moins, avec ses mots simples et ses projets d’écolier, une bouleversante déclaration d’amour. Celui qui s’entête à irriguer tout votre être passé le temps des promesses qu’on sait ne jamais devoir être tenues. Parfois même passé celui des adieux.

6.

6.

The Apartments, No Song No Spell No Madrigal (2016)

« Je me souviens » par Christophe Basterra

Je me souviens très bien de la première chanson que j’ai écoutée de No Song No Spell No Madrigal. C’était le 11 novembre 2009, Peter Milton Walsh était sur la scène de l’Européen et il a commencé à jouer Twenty One sans pouvoir la terminer – j’ai appris plus tard que ce morceau évoquait la tragique disparition de son fils dix ans plus tôt. Mais je crois qu’alors ni lui ni nous ne savions qu’il y aurait un autre album de The Apartments – le dernier, le si bien titré Apart, datait de 1997. Je me souviens très bien de la deuxième chanson que j’ai écoutée de No Song No Spell No Madrigal. C’était en tout début de soirée, le 22 juin 2010, sur la terrasse de mon lieu de travail d’alors, non loin de la Bourse. Il faisait doux et les accords de Black Ribbons flottaient dans un ciel encore bleu alors que les voix de Peter Milton Walsh et de Natasha Penot se mariaient comme pour l’éternité.

Je me souviens très bien de la troisième chanson que j’ai écoutée de No Song No Spell No Madrigal. C’était un lundi soir, le 15 décembre 2014 : à l’heure des internets triomphants et de la viralité toute puissante, Walsh avait réservé l’exclusivité mondiale d’un nouveau titre à Vincent Théval et sa très belle émission Label Pop sur France Culture. J’avais trouvé ce geste désuet tellement beau – et tellement walshien – et j’avais adoré Please Don’t Say Remember*, entre autres parce que l’intro m’avait fait penser à Ceremony – telle que reprise par Galaxie 500.

Je me souviens avoir vu apparaître sur les réseaux la pochette signée Pascal Blua et me dire immédiatement : « Seul un classique a le droit à une telle pochette. »

Je me souviens que je n’écoutais pour ainsi dire plus d’albums et que No Song No Spell No Madrigal a illustré à la perfection le dicton « ne jamais dire jamais » alors que je ne savais pas encore qu’un titre comme The House That We Once Lived In (ce piano d’une beauté absolue) s’avérerait prémonitoire. Je me souviens que je l’écoutais le dimanche soir, quand le reste de ladite maison dormait déjà.

Je me souviens avoir écrit dans Rock & Folk que c’était un disque « hanté par la douleur, les souvenirs, les promesses non tenues ». Je me souviens m’être dit que la chanson éponyme (et sa basse dramatique en intro) était l’une des plus belles chansons, de celles que les Chi-Lites et Scott Walker n’écriraient jamais.

Je me souviens avoir pleuré souvent sur cette version de Twenty-One – oui, moi aussi « je suis une personne qui pleure » – et sur Swap Places, une ballade crépusculaire en guise de conclusion parfaite. Alors, je crois que je me souviendrai d’aujourd’hui, de ce matin gris où en écrivant ce texte, je me suis dit que, plus que l’album d’une décennie, ce disque était l’album de toute une vie.

*Les historiens auront tôt fait de corriger cette erreur : il s’agissait en fait de la version studio de Twenty-One. mais qu’importe, j’avais envie de vivre mon moment fordien : « Quand la légende devient réalité, on imprime la légende ».

7.

7.

Beach House, Teen Dream (2010)

« Qui n’a pas dansé en pleurant de joie » par Clément Chevrier

Année dix, année zéro. On roule, on s’amuse alors à apprendre la patience. L’un branche le lecteur de fichier dans l’autoradio du camion, il demande : « Écoutez les gars, comment on appelle ça, harmoniquement, sur le refrain ? » On ne sait pas. On écoute l’introduction, les motifs en croche les plus calmes du monde, puis les chœurs et les claviers, ça continue et quand la personne – qui, une fille ?? – se met à chanter, c’est superbe. C’est dit.

À presque deux minutes, le fameux refrain, puis les percussions. Cette chanson ne décollera jamais : elle va attendre à 10 000 pieds au-dessus de nous que nous la rejoignions. Elle a tout son temps. Elle est classique, déjà, sans avoir besoin d’être à la mode. Zebra, année zéro, première chanson de Beach House de la décennie, impose avec l’album qu’elle ouvre une idée de la dream pop : musique de mélodies et d’harmonies, mais aussi musique de timbres – on peut l’écouter à très haut ou très bas volume, elle transperce l’après-midi et rend palpable sa détermination, à en fermer les yeux quand la voix de Victoria Legrand dessine. Derrière, tout autour, comme dirait l’autre, la guitare d’Alex Scally a toujours raison.

C’est une musique savante, puissante, d’arrangements, mais aussi très instinctive et que d’instinct on partage plus facilement que d’autres parce qu’elle trouve matière à résonner, morceau après morceau. Qui n’a pas dansé en pleurant de joie entre 4 et 6 heures du matin, entre amis et amoureux, sur Walk in the Park, n’a pas tout à fait touché ce que fut la pop moderne des années 2010 : un rêve de plus.

8.

8.

Ariel Pink’s Haunted Graffiti, Before Today (2010)

« Au pays du pastiche, toujours prophète » par Xavier Mazure

À Los Angeles, ville du cinéma et de toutes les plus belles impostures, a grandi un messie. Lors de la décennie précédente, il régnait seul dans sa chambre avec sa basse et son huit-pistes. Pour débuter la nouvelle, Ariel Rosenberg s’est trouvé un groupe, a enregistré dans un studio prestigieux (le House Of Blues de Tito Jackson) et s’est dégotté un beau label historique, 4AD. Finis, les beats bruités à la bouche et la bidouille des empilements de pistes lo-fi… Toutefois, encore plus qu’à sa sortie, Before Today semble en parfaite cohérence avec l’œuvre de son auteur. Derrière son vernis new-yorkais et sa touche funk qui rappelle les ambitions de Worn Copy (2003), la démarche reste la même : singer, réinventer et refaire à sa manière.

La mythologie des chansons oubliées qui resurgissent à la mémoire du musicien comme des graffitis qui hantent les couches de peintures nouvelles, la vénération d’un âge d’or de la pop radiophonique, les entêtantes étrangetés musicales : tout est là. Au long de ces douze titres, Before Today développe un culte de la reprise. La reprise au sens classique (Bright Lit Blue Skies de The Rockin’ Ramrods), l’auto-reprise (Beverly Kills, L’Estat (acc. to the widow’s maid), Little Wig) et la cover dissimulée (Round And Round inspirée par Broken English de Marianne Faithfull et Reminiscences par I Remember A Man de Yeshimebet Dubale).

L’obsession assumée d’Ariel Rosenberg pour des chansons qu’il n’a pu connaître au mieux que du haut de ses 7 ans fait de Before Today un faux disque des années 1970 et 1980 et une véritable œuvre postmoderniste, qui touche parfois au sublime (Fright Night (Nevermore) ) et annonce une nouvelle décennie de chefs-d’œuvre. Comme on le disait alors : Ariel Pink, au pays du pastiche est toujours un prophète.

9.

9.

Chris Cohen, Overgrown Path (2010)

« Évidence » par Xavier Mazure

Certains musiciens nous accompagnent depuis des années sans qu’on y prête attention. Dans tous les bons coups mais presque toujours en retrait, le discret Chris Cohen était de ceux-là.

Adolescent grunge dans la vidéo illustrant Cinderella’s Big Score de Sonic Youth, guitariste ayant eu la lourde tâche de pallier le départ de Rob Fisk chez Deerhoof, invité de choix pour le studio ou les tournées d’Ariel Pink’s Haunted Graffitti, Danielson, Cass McCombs ou White Magic, le Californien était aussi jusque là l’auteur de très beaux disques sous les noms de Natural Dreamers, Criptacyse et The Curtains. En solo, et tout spécialement sur Overgrown Path, Chris Cohen a tiré le meilleur de son talent mélodique pour produire des chansons exigeantes et d’une évidence belle à pleurer. Celles-ci, bien que minimalistes, classiques dans leur instrumentation et virtuoses dans leur exécution – on songe à Syd Barrett –, réservent des surprises et des élégances à chaque instant. Rien n’est prévisible ou attendu, et pourtant on ne pourrait imaginer ces neuf chansons sous une forme différente.

De ses années chez Deerhoof, Chris Cohen a conservé le sens du jeu auquel il a su mêler ses rêveries mélancoliques et une sensibilité unique. Et si Chris Cohen n’est pas le songwriter le plus prolifique de la décennie (seulement trois disques), il est certainement celui qui a le plus habilement évité les écueils de la vulgarité, de la facilité ou de la recette. Enfin si Overgrown Path ne dure que trente-trois minutes, ce sont trente-trois minutes d’enchantement, sans la moindre seconde de vacuité émotionnelle et artistique.

10.

10.

Girls, Father, Son, Holy Ghost (2011)

« Reviens Christopher » par Étienne Greib

Sur leur premier album (Girls, 2009), Christopher Owens et JR White nous rappelèrent à quel point certains des pans parmi les plus importants de notre collection de disques (dont ceux de Felt, mais pas uniquement) étaient viscéralement liés à une idée de la pop, à la fois immédiate et exigeante. Gros émoi et une certaine unanimité au sein de la RPM.

Pour leur deuxième, ces deux-là iront plus loin, se débarrassant d’un certain carcan pop justement pour nous faire temporairement adorer des choses qu’on avait jamais vraiment mis au pinacle. En une chanson (Vomit), c’est le Pink Floyd poussif du Great Gig in the Sky (plage numéro 5 de l’emplâtre The Dark Side of the Moon, 1973) qui passe à la une. Et qui reste encore aujourd’hui l’une des plus belles de la décennie. D’ailleurs le groupe ne s’en remettra pas, et malgré trois albums solos en demi-teinte on reste sans nouvelles de Christopher Owens depuis 2015. Et nous sommes plusieurs, j’imagine, à avoir fait le vœu secret qu’il ne se soit pas complètement perdu en route.

11.

11.

Julia Holter, Aviary (2018)

« Territoires encore innomés » par Vincent Chanson

En un peu plus d’une décennie, Julia Holter s’est imposée comme l’une des plus passionnantes représentantes d’une lignée d’artistes pour lesquels les deux derniers Talk Talk ont pu faire figure de pierres angulaires pour une esthétique aventureuse et hybride. Quelque part entre Kate Bush, Jim O’Rourke et Mark Hollis donc, une œuvre qui se déploie comme une singulière tentative d’instaurer un dialogue entre expérimentation avant-rock et songwriting pop sophistiqué.

Succédant au plus « balisé » Have You in my Wilderness (2015), Aviary se caractérise d’emblée par la complexité de ses constructions et le raffinement de ses arrangements, oscillant entre une ligne avant-folk/post-rock, new age/ambiant, et une autre rappelant l’école minimaliste américaine dans son versant électroacoustique ou purement électronique. Le résultat est impressionnant, et impose Aviary comme l’un des disques les plus fascinants de ces dernières années, digne héritier de ce qui s’est joué durant les années 1990 du côté de labels comme Drag City, Thrill Jockey ou Constellation. Ce que Simon Reynolds a pu décrire en ces termes dans un célèbre article : « S’aventurer dans des territoires encore innommés, […] vitaux sur le plan esthétique. » (Postrock, 1994) Et que nous pouvons retrouver tout au long d’un disque s’érigeant déjà comme un « classique », de « Turn the Light on » à « I Shall Love 2 », vertigineuses compositions contournant toutes les frontières génériques malheureusement encore trop dogmatiquement établies.

12.

12.

John Grant, Queen of Denmark (2010)

« Un journal, un sauvetage » par Matthieu Grunfeld

C’est l’histoire d’un sauvetage, d’une des plus belles œuvres de charité de la décennie. Peut-être aussi le prélude à une rédemption presque trop bien accomplie et finalement un peu décevante.

Celle de John Grant donc, admirable en toute confidentialité lorsque, mal à l’aise dans son groupe et dans son existence, il n’était encore que le chanteur de The Czars, ces perdants magnifiques de Denver, auteurs d’une poignée d’albums bouleversants avant de baisser les bras face à l’indifférence de leurs contemporains et au désespoir alcoolisé de leur leader. Le temps d’un album, ce dernier est donc devenu le Boudu de Midlake, leur clochard spatial, le rescapé de la noyade que l’on convie à sa table pour qu’il s’y retape… au risque de révéler également les propres failles de ses hôtes.

Le premier disque solo de leur protégé reste tout entier imprégné d’une humanité immédiatement palpable, et ce quel que soit l’enrobage musical, entre pianos classiques et sonorités plus synthétiques. En plus d’un baryton à fendre l’âme des pierres les plus insensibles, John Grant possède une capacité inouïe à dérouler la mélodie mélancolique qui transporte au-delà de la tristesse et du désespoir.

Queen of Denmark apparaît ainsi comme un journal intime rédigé sans souci de l’ordre chronologique, alternant entre fragments du discours amoureux gay et évocations à la fois nostalgiques et terrifiantes des tourments adolescents et de l’expérience du rejet dans les cours de récré de son Ploucland américain natal. Sans complaisance, Grant y analyse ses propres névroses d’échec et sa propension coupable à entretenir le rejet (It’s Easier). Surtout, il ne perd jamais l’occasion de pondérer les confessions à cœur ouvert et chargées en émotion de touches d’ironie et d’humour bienvenues, qui viennent immédiatement dissiper tout sentiment de malaise ou de pesanteur et renouveler l’atmosphère chargée. Ainsi, JC Hates Faggots lui permet de se projeter, à l’instar du Randy Newman de Rednecks, dans le cerveau de ses pires ennemis pour mieux en extirper les préjugés et les idées toutes faites.

13.

13.

Steve Gunn, Eyes on the Lines (2016)

« Le plus arbuste » par Étienne Greib

Avant il faisait du Folk, pas de la folk, jamais – la folk c’est bon pour Bon Iver et tous ces dors-en-chiant. Un folk acoustique inspiré de John Fahey, Sandy Bull ou Jack Rose, fluide mais un brin technique à jouer. Mais à partir de Way Out Weather (2014) et surtout de ce Eyes On The Lines béni des dieux de l’Olympe, Steve Gunn, comme Dylan ou les Byrds avant lui, va passer à l’électricité sous le haut patronage de Richard Thompson (Fairport Convention) et de Tom Verlaine (Television).

Un chef-d’œuvre onctueux, ses épines même étant rassurantes, le plus bel arbuste à six cordes de ces dix dernières années. Pour ne citer qu’un morceau, Park Bench Smile qui met le catalogue Ocora/Radio France au niveau de Fotheringay ou de Felt.

Le genre d’album que je n’ai pas chroniqué à l’époque, et que je garde dans mon panthéon intime pour des développements ultérieurs au cas où le milieu de l’édition retrouverait des fonds et des idées. Grandeur largement confirmée par l’excellent The Unseen in Between sorti au début de cette année.

14.

14.

Low, Double Negative (2018)

« Noise cancelling » par Corentin Durand

Un accident d’écouteurs dans les transports en commun. Un moment de flottement déconcertant où l’une des deux membranes se met à dysfonctionner. Là, parce que c’est dans le métro ou dans la foule, on se met à monter le son, se couvrir l’oreille et tenter, comme on s’accroche à une photographie qui s’efface, de pénétrer dans le son, malgré tout. Je n’ai pas eu d’accident de la sorte en écoutant Double Negative. Pourtant, j’ai tout essayé pour y pénétrer plus profondément. Rien n’y a jamais fait. Même les casques « noise cancelling » n’ont jamais anéanti le bruit de la vie qui traverse Double Negative.

On dit l’album expérimental, bruyant, envahissant. Je n’y ai toujours entendu que la vie qui le hante de part en part. Comme une lumière derrière le rideau qui viendrait, d’un jour à l’autre, donner telle ou telle chaleur à Quorum et Fly. La vie s’invite, guerrière dans les orages et les éclats des machines de BJ Burton.

On pouvait penser Low condamné aux heures de gloire du post-punk ; la machine nous fait mentir en ce qu’elle donne une substance toxique et ennemie dans laquelle se développe, encore et toujours, la même essentielle humanité que donne à entendre le timbre de Mimi Parker.

Et soudain, dans les crissements des circuits imprimés, plus que jamais, nous entendons la vie. Entre deux effondrements, entre deux foules qui bruissent, entre deux dévastations, s’élève cette lueur, Alan Sparhawk articulant « It’s not the end, it’s the end of hope ».

15.

15.

Mac DeMarco, II (2016)

« Élégance désaccordée » par Alexandre Gimenez-Fauvety

2012, Captured Tracks était au sommet de la vague. Le label new-yorkais enquillait les très bons disques à vive allure. La même année, les Américains publiaient ainsi les premiers albums respectifs de Chris Cohen (Overgrown Path, voir ci-dessus) et de Mac DeMarco (II). Les deux musiciens jouaient d’ailleurs ensemble en cette fin d’année-là au Point Ephémère. Comme beaucoup de gens dans le public, je pense être venu surtout voir Chris Cohen. D’abord surpris qu’il soit programmé avant le Canadien, dès les premiers morceaux du set de Mac, il était évident que ce dernier était la star de la soirée. Son concert a parfois pris des allures de one-man show, sur le moment j’étais conquis. Avec le recul, je me rends compte que les vannes étaient préparées à l’avance et que l’instant si « spontané » était en réalité un spectacle bien rôdé.

Les facéties de Mac ont désormais quelque chose d’usant voire d’agaçant ; en revanche, comment, y compris en 2019, ne pas succomber à II ? L’album a un charme fou, porté par ce son de guitare désaccordée et chorusée copié depuis par toutes les apprenties stars indie du monde entier (Boy Pablo et tant d’autres). Certains lui préféreront peut-être Salad Days publié deux ans plus tard, pourtant tout est déjà sur II : l’écriture de Mac épate par sa simplicité et son élégance (My Kind of Woman, la touchante Still Together). Porté par des classiques comme Freaking Out the Neighborhood, Cooking up Something Good ou Ode to Viceroy, le groove est nonchalant, les arrangements dépouillés. Avec peu, Mac DeMarco dit beaucoup et écrit l’un des classiques des années 2010.

16.

16.

Weyes Blood, Titanic Rising (2019)

« Continuer de croire » par Coralie Gardet

Difficile d’écrire sur un disque qui, en quelques mois, a fait couler tant d’encre. Titanic Rising, proclamé album de l’année par la presse à l’instant même de sa sortie au printemps dernier, se hisse naturellement en tête de tous les classements. Un succès unanime comme il s’en fait peu, porté par une nouvelle icône, Natalie Mering.

Sur la pochette, la chanteuse se tient dans une chambre d’adolescente submergée par les eaux. « You’re gonna be just fine / But, babe / A lot’s gonna change / In your lifetime. » Dès le titre d’ouverture, l’Américaine convoque sa génération et lui rappelle ce qui ne peut désormais plus être ignoré : le monde qui nous attend ne sera pas celui que nous nous étions imaginé. Toutefois, bien que profondément dramatique dans son sujet, ce disque n’accable jamais.

Avec le même talent que The Lemon Twigs, Foxygen ou Drugdealer, Weyes Blood nous embarque pour une odyssée onirique, dans l’esprit réconfortant d’un opéra rock. Les réminiscences d’un passé plus insouciant – suggérées par l’aura seventies de la jeune alto, ses harmonies à plusieurs voix et les violons chatoyants qui l’accompagnent – apaisent ou, selon l’humeur, prennent l’amertume du regret. Cette année, Titanic Rising m’aura fait pleurer autant qu’il m’aura fait chanter, seule ou sur la route entre amies, finalement à sa place entre la B.O. de A Star is Born et le dernier Lana del Rey. Lana del Rey, diva avec laquelle notre sirène a partagé la scène plusieurs fois cet automne, car comme Angel Olsen avec son sublime All Mirrors, Weyes Blood fait partie de ces musiciennes étiquetées indie qui, cette année, ont pu conquérir d’autres sphères.

En occupant chaque année un peu plus l’espace qu’elles méritent dans les médias et sur scène, ce sont les femmes qui ont sans nul doute marqué le paysage de la musique indépendante en cette fin de décennie : Cate Le Bon, Aldous Harding, Sharon Van Etten ou Julia Holter, pour ne citer qu’elles. « Give me something I can see / Something to believe » ; voilà une marche en laquelle continuer de croire.

17.

17.

Big Thief, Masterpiece (2016)

« Écrire “chef-d’œuvre” » par Clément Chevrier

Lieux communs : séminal, avant le toujours difficile etc., la fraîcheur, hic et nunc.

Le trouble : je n’aurais sans doute pas voté pour celui-là, mais je n’ai pas voté et celui-là s’intitule Masterpiece, donc on n’aura pas besoin d’écrire « chef-d’œuvre » sinon pour dire, et on dira donc, juste, qu’il est là. Un bloc aux aspérités fantastiques.

Ce qui reste : on dira qu’il porte bien et mal son titre, parce qu’il explose son horizon d’attente et explose l’horizon d’attente d’un groupe de rock en 2016 et suivantes. Il enchaîne une chanson comme Vegas, impromptu aux mélodies réputées d’escalier, et une chanson comme Real Love, à la non-forme sonate, aux solos courageux. On dira ceci : le mot « amour » apparaît et ce n’est jamais un gros mot quand c’est un mot qu’on ne dégage ni des choses de chaque jour ni des êtres d’autant. C’est même parfois un mot assez beau.

Ce qui advient : Adrianne Lenker, qui écrase l’album, morceaux guitare-voix comme morceaux de groupe (c’est encore le premier batteur, c’est encore classique, c’est le seul truc, ça n’est pas encore FOU), finit presque sur « I can’t say that I miss my human form much ». Le disque n’est qu’un début aussi libre que l’avenir, ensuite l’aventure, ensuite la famille, on a ici Paul, et Randy, on attend les autres. Ils arrivent, le reste du groupe aussi.

Un signe sûr : l’enchaînement Velvet Ring / Animals, soit un tube solo suivi d’un tube indie rock si l’indie rock existe, cette chimère dans le ventre de laquelle Wyatt, Malkmus et Chan Marshall se tiennent la main les yeux ouverts.

18.

18.

The Black Lips, Arabia Mountain (2011)

« Flower Punk » par Baptiste Fick

Quand les Black Lips ont publié Arabia Mountain en 2011 chez Vice Records, le groupe des petits voyous d’Atlanta existait depuis déjà douze ans, avait sorti son premier 45-tours neuf ans plus tôt et affichait rien moins que cinq albums au compteur. On aurait donc pu craindre un essoufflement créatif et une difficulté à pondre des tubes garage-pop-punk du niveau de Boomerang, Starting Over, Bad Kids ou encore Katrina. Mais avec ce nouvel album, la bande de Cole Alexander et de Jared Swilley a démontré sa capacité à maintenir bien haut le flambeau de son flower punk déglingué et à ajouter d’authentiques classiques à son répertoire.

Sur les seize plages de l’album, on trouve quelques-uns de leurs meilleurs morceaux comme l’anthem song immédiate Family Tree, la coolissime Spidey’s Curse et sa douze-cordes façon Byrds, la vénéneuse Mr Driver, ou l’imparable hit à la Ramones Raw Meat. Et que dire de la jubilatoire Bone Marrow, à la mélodie digne des premiers Beach Boys, ou du génial tube surf psychédélique Don’t Mess Up my Baby, sans parler de l’enchaînement des trois imparables petites bombes que sont Time, Dumspter Dive et New Direction ? La présence en coulisses de Mark Ronson, producteur d’Amy Winehouse, aura contribué à faire de ce disque l’un des plus accessibles des Black Lips, sans pour autant renier l’esthétique brute et un peu débraillée qui continue de faire le charme des mauvais garçons de Géorgie.

19.

19.

Micachu And The Shapes, Never (2012)

« Inépuisables marécages détraqués » par Émilien Villeroy

De ces années 2010 qui s’achèvent, on a envie de retenir la façon dont la pop a été déconstruite jusque dans ses textures. Un peu partout, une internationale de pyromanes s’est attelée au dépeçage des sons sclérosés pour en tirer d’extravagants ailleurs, tantôt shots moléculaires full-HD, tantôt ondes floues cotonneuses. Voilà sans doute le plus important legs de cette décennie : cet amas de sonorités inouïes qui ont éclos sans relâche. La destruction par pur jeu. L’accroc qui devient accroche. Le bruit dressé en colonne vertébrale. Un capharnaüm dont sont sortis les hymnes les plus improbables.

Et, parmi les disques visionnaires qui semblaient préfigurer ce désir de terre brûlée, il y avait Never, le deuxième album de Micachu & The Shapes, chef-d’œuvre impossible de noise pop à la dérive. Si beaucoup n’ont rattrapé l’Anglaise Mica Levi qu’à son arrivée dans les salles obscures (les parfaites B.O. d’Under the Skin et de Jackie), les trois opus qu’elle réalisa entre 2009 et 2015 aux côtés de Raisa Khan et de Marc Pell sont d’inépuisables marécages détraqués au service d’une pop débraillée et bancale. Et Never, sorti en 2012, est leur plus admirable création, calcination désinvolte de formules usées pour construire quelque chose de rêche, d’inédit.

Les guitares ? Dissoutes dans le chorus jusqu’à devenir nuages toxiques radotant des riffs maniaques. Les claviers ? Gonflés de parasites à s’en faire cramer les circuits. Les mélodies ? Immédiates, ironiques et incisives, mais toujours à deux doigts de la fausseté et à un pas de la neurasthénie. Près de huit ans plus tard, ce grand magma bruitiste mais parfaitement pop n’a rien perdu de sa singularité ou de son génie, continuant à creuser des galeries dans mon crâne à chaque nouvelle écoute. En 2012, Never était une boussole. Aujourd’hui encore, il continue de pointer dans la bonne direction.

20.

20.

The Pastels, Slow Summits (2013)

« Au temps présent » par Renaud Sachet

Si la question de savoir comment vieillir avec sa musique se pose de façon aiguë pour tous les groupes de mon adolescence, elle se pose en parallèle à moi, le fan. Comment puis-je vieillir avec la musique des groupes que j’ai tant aimés, parfois sur une longue période ?

En tant qu’admirateur officiel numéro un des Pastels, disons de 1989 à 1998 (que celui qui me dispute cette première place se lève, ou se taise à jamais), j’ai difficilement vécu la suite de leurs aventures durant les années 2000. Pas que le groupe était moins bon ou moins intéressant, mais après avoir vécu avec intensité leurs disques de jeunesse (Up for a Bit / Sittin Pretty dont j’évoquais ici les trente ans l’été dernier), après avoir, avec sagesse, goûté aux délices subtiles de leurs œuvres matures (le diptyque indémodable Mobile Safari / Illumination), qu’étais-je en droit d’exiger de plus de l’entité glaswegienne menée par Stephen McRobbie ? Rien.

Mais, comme ce dernier l’expliquait dans un entretien accordé à The Quietus à l’époque de Slow Summits, il ne se sentait en rien redevable auprès de fans pour qui son groupe se devait d’être éternellement lié à une chanson de 1988 (au hasard Nothing to Be Done). Et comme, pour son groupe, il n’avait pas choisi une voie facile – pas de re-formation, pas de réédition (à peine une compilation rétrospective), pas « The Pastels rejouent Up for a Bit » dans les festivals branchés –, sa musique ne devait se jauger qu’à l’aune de celle de ses contemporains, et du temps présent.

Et c’est tout l’art d’échapper au temps qui se retrouve sur ce disque modeste en apparence, mais qui continue en profondeur d’explorer les arcanes réduits (mid tempo, guitares en sourdines, mélodies légères, arrangements discret, voix entremêlées, suites d’accords signées…) du groupe et de ses amis, parfois presque jusqu’à l’abstraction, le vide, le ralenti. Un disque qui me permet ainsi de renouer le dialogue imaginaire que j’ai entamé avec eux depuis plus de trente ans maintenant, comme quand on reprend contact avec un(e) ami(e) perdu(e) de vue de longue date et que la conversation reprend où elle s’était arrêtée, sans gêne, avec amour finalement. De quoi ressortir et ré-épingler avec fierté un de mes badges Pastelism (le vert ou le violet) au col de mon duffle-coat élimé.

![]()

Fugue de Mehdi Zannad <3

À dans dix ans ? Je pensais que 2010/2020 serait le dernier classement décennique de l’histoire de l’humanité ! Et pour le dernier top avant la fin du monde vous avez mis Blonde dans le top 2 ? Et choisi Before Today comme meilleur album d’AP !?! ohlala…