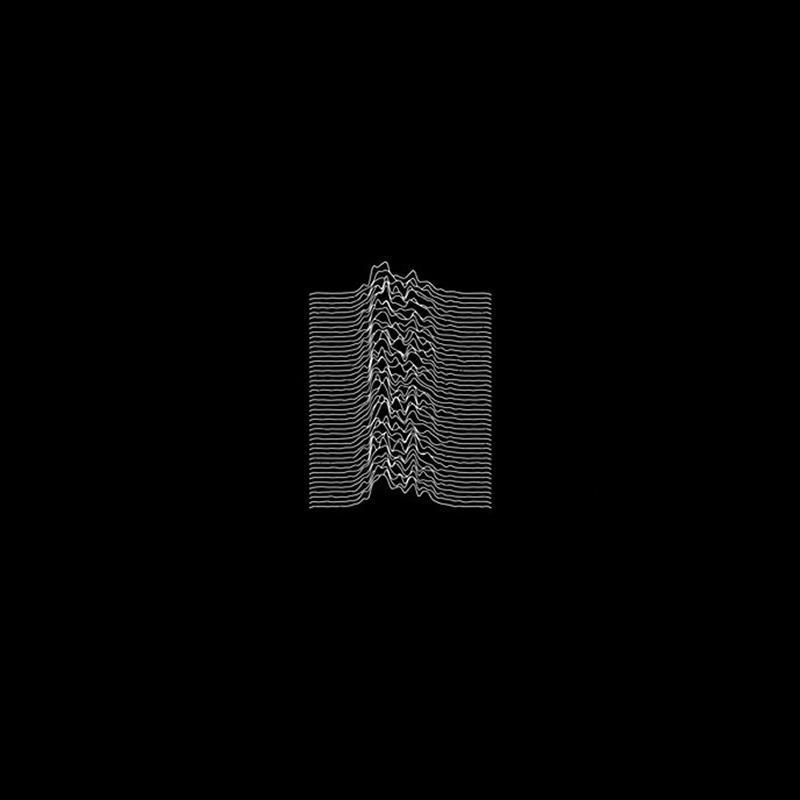

Il y a des objets qui se démodent, comme les téléphones, les panoplies vestimentaires ou encore les supports sur lesquels la musique a été enregistrée. Pour d’autres, telles les guitares électriques, le temps n’a pas de prise. Ce constat matérialiste s’avère également valable pour les projets artistiques. Certains groupes à peine formés apparaissent déjà complètement dépassés, des symptômes du style la couverture du NME signant le début d’un retour de bâton. Mais il en existe aussi qui possèdent une image se bonifiant avec le temps, au point de finir par atteindre le panthéon de l’histoire de l’art. Joy Division illustre particulièrement cette dernière tendance. Son culte tient dans la trajectoire singulière de son défunt chanteur, qui incarne ou symbolise des situations universelles. Nous aurions tous pu être – et nous l’avons d’ailleurs tous été, à un moment ou à un autre de notre vie – des Ian Curtis en puissance, embarqués dans des galères que ceux nous côtoyant ne perçoivent pas ou ne veulent pas percevoir, victimes schizophréniques d’une reconnaissance sociale qui s’emballe alors qu’une détresse personnelle se creuse (ou le contraire). Comment expliquer, sinon par une appropriation de ces sentiments, que sa mort résonne pour un si grand nombre ? Ian Curtis, c’est un type de vingt ans, avec un boulot sans histoire, qui rejoint un groupe de rock local pour des raisons cathartiques aussi bien qu’expressives. Or, un succès d’estime commence à poindre. Le public vient aux concerts, le bouche à oreille fonctionne. La cadence des enregistrements s’accélère et les dates s’accumulent. Après la sortie du premier album, Unknown Pleasures (1979), Joy Division entame une tournée, ouvrant notamment pour les Buzzcocks. Mais Curtis, qui se découvre épileptique chronique, accumule la fatigue alors que sa vie familiale se complique. Un mal-être visible – yeux vides, gestes brusques, danse de malade mental qui participe largement de son aura scénique – figure le symbole d’une jeunesse perdue, écrasée par les pressions simultanées de ses divers rôles sociaux : “Here are the young men/A weight on their shoulders” (Decades, 1980). Puis c’est la dépression, l’attirance pour d’autres filles après un mariage et une paternité bâclés. Jusqu’au point de non-retour – le suicide par pendaison –, qui survient avant la sortie de Closer (1980), le second Lp à peine enregistré à la veille d’un départ pour la tournée américaine. Le trouble qu’on éprouve en écoutant Joy Division provient notamment du fait que Curtis ne fut jamais une star de son vivant. Contrairement aux autres icônes du rock (de John Lennon à Kurt Cobain), le chanteur était alors un type quasi anonyme, qui possédait les mêmes préoccupations que quiconque. Évidemment, sa détresse n’est qu’un élément de la construction de cette légende tragique, si lointaine et abstraite, mais générant pourtant une musique si proche et si concrète. Elle n’en est que le catalyseur, révélé à travers le grain de sa voix et la justesse de ses textes… Par ailleurs, l’individualité féroce de Curtis n’épuise pas les ressources mythiques des disques. Car Joy Division est aussi un collectif qui fonctionne à merveille. Interviewé dans le remarquable livret inclus dans la Collector’s Editio de Closer, Peter Hook se remémore à quel point la formation fut prolifique, composant à chaque répétition de nouveaux morceaux qui constituaient autant de joyaux post-punk. On connaît la genèse du quatuor, qui est aussi celle de toute la pop moderne. Des adolescents mancuniens assistant à un concert chaotique des Sex Pistols décident de monter un groupe… Pourtant, si le punk fût un catalyseur, il n’est que le point de départ d’un travail artistique qui, au bout d’à peine quatre ans d’activité (1977-80), allait changer – et continue de changer – le cours de l’existence de millions d’auditeurs. Du punk, Joy Division adopte deux traits qui seront peu à peu abandonnés à mesure qu’il se construit une originalité singulière. Le premier, c’est la provocation, que l’on retrouve par exemple dans les signes paramilitaires et le jeu avec les totalitarismes – dans le nom lui-même, comme dans certains morceaux (Walked In Line sur Still). Le second, c’est la simplicité du jeu, qui se double d’un équilibre entre les instruments. On a beaucoup glosé sur l’aspect remarquablement démocratique de la formation, mais il est vrai que sa musique se situe au centre des points cardinaux que symbolisent ses membres. Le jeu de batterie métronomique et complexe de Steven Morris, les plans simples et noirs de basse de Hook, le son de guitare basique et tranchant de Bernard Sumner (alias Albrecht) et la voix majestueuse et si désespérée de Curtis génèrent par leur rencontre une évidence imparable. Par ailleurs, tout en gardant une unité remarquable, la palette de compositions est extrêmement diversifiée, privilégiant tantôt le climatique, tantôt l’efficacité de pop songs. À cet égard, on peut constater sur ces enregistrements à quel point une chanson comme Dead Souls, qui laisse toujours une part à l’improvisation, est en réalité annonciateur du post-rock. À la musique, il faut ajouter l’environnement de Joy Division qui scelle à jamais son parcours. Il y a feu Martin Hannett, l’ingénieur du son héroïnomane du label Factory qui ne s’est jamais remis du Berlin (1973) de Lou Reed. Suivant son intuition, et bien souvent contre la volonté des musiciens, il façonne un son glacial empreint de pureté, qui tranche avec le rendu urgent, bruyant et parfois agressif du groupe sur scène. On le perçoit ici dans les trois concerts qui accompagnent ces rééditions, particulièrement sur Unknown Pleasures, couplé avec la prestation glorieuse du retour à Manchester du 13 juillet 1979 (déjà publié dans le coffret Heart & Soul). Il y a aussi Peter Saville, le graphiste de la maison à la patte sobre et décalée. Pour la pochette de Closer, il amplifie l’aspect spirituel et dépouillé suggéré par la photo proposée par Ian Curtis. Pour Still (1981), qui rassemble des morceaux épars, il s’inspire de la calligraphie d’un disque tchèque en suivant les conseils promulgués par Rob Gretton, le manager de Joy Division, qui optait pour le minimalisme du recueillement. Cette équipe ne serait pas complète si l’on ne mentionnait Tony Wilson, l’homme de télévision qui signa le quatuor. La légende veut que, parmi les innombrables facéties dont on l’affuble, ce génial escroc – disparu le 10 août 2007 – ait volontairement coupé le début de Ceremony, ce lien ténu entre Joy Division et New Order capté en live sur Still, ceci afin d’accentuer l’aspect bootleg et donc le moment rare et sacré constitué par le dernier enregistrement du groupe. Nul doute qu’avec une telle performance situationniste, le Londres de Malcom McLaren ait été devancé par le Manchester de Wilson. En 1989, Michka Assayas considérait Unknown Pleasures comme le premier tremblement de la rumeur des années 80. Joy Division est finalement le groupe qui reflète le XXIe siècle.