If it be your will.

« Si telle est ta volonté. »

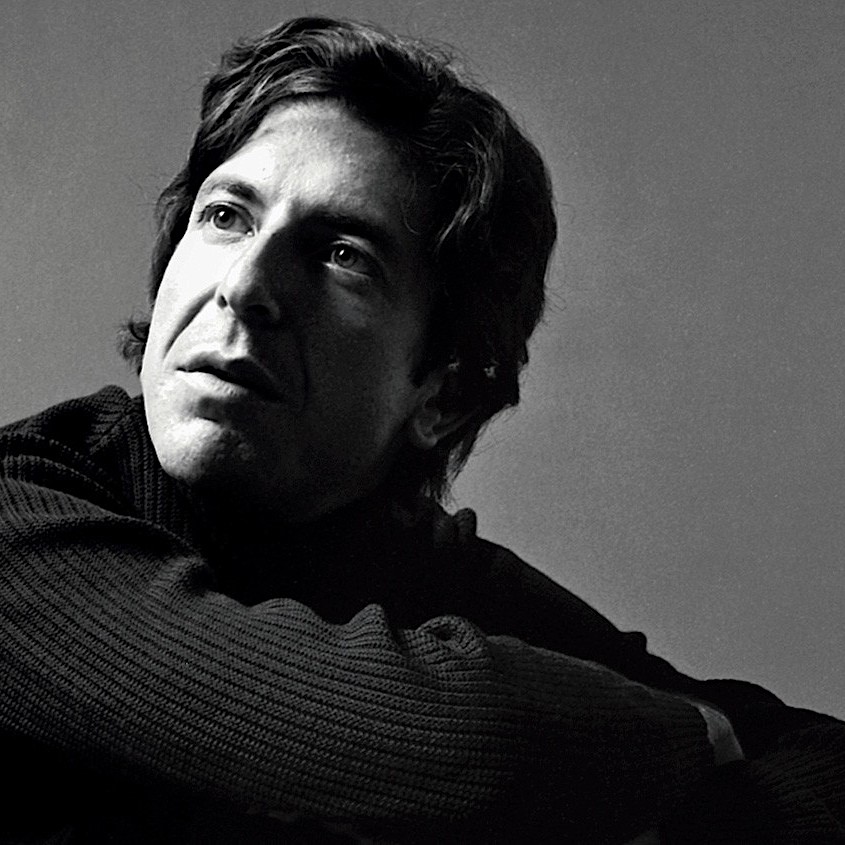

C’est ainsi que Leonard Cohen conclut la difficile deuxième période de sa carrière dite « des désamours », qui a succédé à la lune de miel entre le poète et son public, à sa bohème élégante mais sincère, inattaquable géographiquement — le Chelsea Hotel et Hydra avant l’arrivée de l’électricité sur l’île, qui dit mieux ? — et artistiquement — les recueils, le roman, puis les trois premiers albums, inattaquables — trop noirs ? Inattaquables.

Ces fameux trois albums inauguraux qui captivent d’emblée l’Europe alors que ce sont ceux qui rêvent encore d’Amérique, qui deviennent des tables de la Loi, des mesures de toute chose folk, de tout arrangement – et très vite, dès Songs of Leonard Cohen, qui deviennent des prisons. Cohen lors de ses premières tournées, malgré toutes ses tentatives de sabotage — concerts sous LSD, chevaux, impréparation, empathie —, peine sous le poids des mots ravivant soir après soir les passés et les morts — père, amours, etc. —, sous le poids des attentes, sous le poids de la perfection qu’il atteint quand il fait sans essayer d’être. Un poids sous lequel Bob Dylan, d’un cuir plus solide, a déjà craqué et s’est enfuit avant de réapparaître autre, tout autre.

Il faut songer à la hauteur, au vertige de chacun de ces visages qui le guettent, une multitude, prêts à pleurer au moindre de ses mots consacrés. Il faut imaginer, chaque fois qu’il s’assied une guitare en main sans idée de futur, qu’il sait et qu’il doit pourtant oublier qu’il a déjà écrit Suzanne, Hey That’s No Way to Say Goodbye, Avalanche, ce genre, que c’est déjà fait, que ça n’arrivera plus, et qu’il faudra, peut-être, continuer de vivre encore un peu.

Passé, présent, futur, l’enfer du créateur.

Songs of Love and Hate — quel titre ! —, qui conclut ledit trio, sombre dans une noirceur totale et effraie les passants. On est dans un territoire connu, guitare et chœurs, guimbarde, un orgue ici, une chute de cordes là, qui pourront toujours compléter les bibelots miséricordieux du folk que l’on n’écoute que d’une oreille : restent quelques événements implacables, irréductibles à une sympathique image de soi, à une sympathique idée du folk — Love Calls You by Your Name, Famous Blue Raincoat. Pourtant, c’est encore la période de la lune de miel. On peut râler un peu parce que c’est trop triste, décidément, mais on ne peut pas râler parce que ça ne correspond pas au Cahier des Charges du Beau. Tout est bien rangé. Leonard Cohen n’essaie pas, il fait.

Il manque y passer.

Il manque tout, d’ailleurs, se trouve arraché de sa bohème par une nouvelle vie de famille qu’il n’a pas vraiment voulue, pas vraiment empêchée, et dans laquelle il se montre parfaitement déplorable — il faudra le divorce pour qu’il cesse un peu d’être pénible. Il débute une pratique — zazen — qui durera jusqu’à sa sortie définitive de la dépression au début des années 2000 — zazen n’y suffira pas d’ailleurs.

Il rencontre John Lissauer.

Alors jeune arrangeur de quinze ans plus jeune, Lissauer accompagne Lewis Furey, un ami de Cohen — qui croit en l’amitié. On ne sait pas trop comment ça se goupille, il y a toute une histoire de voisine et de livreur de pizza, bref, les deux se rencontrent sérieusement à New York et trouvent chez l’autre ce qu’ils ne pensaient pas aimer — des détails, une culture — comme l’attendu — le soin, l’attention, le récit.

L’aventure.

Lissauer aime essayer, et propose mille choses derrière son piano sans s’appesantir sur l’essence du decorum. On imagine avec vertige, on songe à Paul Simon qui a peut-être déjà composé dans la même ville 50 Ways to Leave Your Lover. Ça donne New Skin for the Old Ceremony, première pochette parfaite, premier album réputé imparfait : premier album impur.

Un genre de « passage à l’électricité », tant pis pour la réputation, tant pis pour la pureté — tant mieux.

Ça râle un peu : le Cahier des Charges du Beau trouve que les cases ne sont pas toutes cochées, il y a des basses qui jouent des notes, il y a des batteries plusieurs fois, il y a des saxophones, et puis ça cause sexe encore plus dur que d’habitude, toujours des choses de Dieu, mais beaucoup moins de la Grâce. Ça — décidément — ne se range pas facilement.

Ça déborde, ça déplaît.

Les deux enthousiastes rempilent à la suite d’une tournée qui enfin ne se passe pas trop mal, avec enfin un genre de groupe. Mieux, ils composent ensemble un album intitulé Songs for Rebecca, que personne n’écoutera puisqu’il ne sera jamais enregistré : entre-temps, Marty Machat, manager de Cohen, allergique à Lissauer et également manager de Phil Spector, met ce dernier dans les pattes du Canadien. Le Cahier des Charges du Beau frise l’apoplexie à l’écoute du résultat, Death of a Ladies’ Man, l’un des plus invraisemblables attelages d’années 1970 qui en verront pourtant de nombreux autres.

Spector a coulé une bielle depuis longtemps, surproduit l’album même selon ses critères, et confisqué les bandes pour le mixage avant que Cohen ne puisse remplacer les voix témoins par des prises définitives. Et si le disque, mélodiquement puissant, est l’occasion de la rencontre entre trois des plus grands poètes du continent — Dylan et Allen Ginsberg étant venus rendre une visite amicale et avinée —, c’est sur une chanson intitulée Don’t Go Home With Your Hard-On / Ne rentre pas à la maison avec la trique qu’on l’entend. On conçoit le vraisemblable désappointement contemporain, on conçoit la légitime cote de désamour. On attend toujours un Death of a Ladies’ Man… Naked qui sans doute n’arrivera jamais, ce qui sans doute est très bien. Ces chansons ont certainement l’écrin qui leur convient, vulgaire et sensible, triste et pompier.

Suit Recent Songs. Cohen échaudé rencontre avec plaisir le non-ego de Henry Lewy, producteur adepte du laisser-faire et de l’encouragement. Celui-ci sert de maître d’œuvre à ce qui deviendra la vision définitive de Cohen sur ses disques et ses concerts, chaque fois qu’il s’offrira de confortables coudées et ne tentera pas de merveilleux diable futuriste : un quasi-baloche avec des solos de saxophone et de violon, tchak-poum de batterie, quelques « couleurs », des chœurs professionnels, la voix de plus en plus maîtrisée à mesure que sa tessiture descend dans les graves — jusqu’au sépulcral You Want It Darker. La seule limite de cette vision : il faut des chansons bouleversantes, qui se suffisent à elles-mêmes, sans le drama des maquillages, des sons, des références. Précisément ce dont manque Recent Songs : il y a parfois de l’incroyable mais surtout du joli, et l’on s’ennuie toujours un peu.

Cohen traverse une phase dépressive, une nouvelle, une profonde, la maladie est là plus que jamais, mais il aime beaucoup son disque et le joue avec ferveur en tournée. En témoigne le très beau film de Harry Rasky, The Song of Leonard Cohen, bien moins angoissant que le Bird on a Wire de Tony Palmer : on y voit notamment Joshu Sasaki Roshi, le maître zen de Cohen, en train de cuver dans le bus, Irving Layton, le frère de poésie des premiers jours, le rare mentor, et Hazel Field, photographe, voisine, amie.

Puis, comme l’écrit Sylvie Simmons dans sa biographie — s’il ne faut lire qu’un seul livre sur Leonard Cohen, c’est le sien —, « les quatre années suivantes sont soustraites à la vue du public ».

Dépression, zen, divorce.

Les amitiés, toujours, les voyages.

Un nouveau livre aussi, Book of Mercy, admirable entre tous.

Et un miracle.

Cohen rappelle Lissauer incrédule. Il veut un partenaire, il a des chansons, il ne sait pas exactement comment faire mais il sait qu’il les veut dotées d’une conception raffinée, hors de sa zone de confort. Lissauer, peu rancunier — Cohen à en croire les témoignages a semé peu de rancune —, s’implique, crée une nouvelle équipe croisant les feux d’un jazz contemporain, celui dont se nourrit alors la pop américaine à budget post-Joni Mitchell, post-Steely Dan, avec les premières amours country. Il se réserve les claviers, piano et Synclavier dont les textures inattendues gomment les biais de l’auditeur et antidatent le solfège sonore, il empêche surtout le déversoir : chaque note à sa place, pas de démonstration, la substantifique moelle mais sans fétiche. Un ovni, une leçon.

On pourrait, mauvaise langue ou mauvaise tête, craindre l’huile et le ronron, on peut faire confiance pour le gravier : Cohen s’est entiché d’un clavier Casio acheté sur Broadway dans une boutique de souvenirs. Boîte à rythmes, un doigt pour la basse et les accords. Il a accompli l’exploit de trouver plus rustique que les trois plans de guitare appris en deux leçons auprès d’un Espagnol — suicidé, il s’agit tout de même d’un épisode de la vie de Leonard Cohen —, et qu’il rince depuis vingt ans. Et il a composé presque tout un album ainsi, un doigt sur le clavier, textes et mélodies.

Lissauer fait des merveilles de ce matériau brut à l’inédite ouverture harmonique, désencombré des positions d’accord dont Cohen a longuement fait le tour sur sa guitare : on se permet du gospel, la country tourne mieux, sur un album court, immémorial, rempli de chansons marquantes et d’antitubes, au titre peu dramatique — Various Positions — il n’y a pas de drame — ils savent — ils sont sereins.

En entrée, un futur classique des concerts, Dance Me to the End of Love, synthèse du cas Cohen : une ballade de mariage, sur laquelle on entend d’ailleurs la rythmique de son synthé de mariage, devenue un classique des ouvertures de bal alors que la chanson est inspirée par l’Holocauste. L’ambiance, subitement, est incertaine : elle le restera.

Au centre, le malentendu trop entendu, Hallelujah, qui gagne à être rendue à sa version originale : dé-bucleyfiée, noyée dans une réverbération qui préserve de la tentation de l’intention, la chanson demeure, incroyable, celle qui aura rendu Dylan jaloux. La rédemption y montre des vertus incertaines, et donc une réelle humanité.

En conclusion, If It Be Your Will. Parce qu’en plus d’avoir inventé Nick Cave, Leonard Cohen a aussi inventé Tindersticks, mais en mieux. On se pince chaque fois qu’on l’écoute, on n’ose pas trop se regarder dans les yeux.

Chaque chanson mériterait d’être citée, car l’inspiration ne baisse pas. Quatre ans pour neuf chansons, ça laisse le temps d’infuser. Il suffit de les écouter pour s’en rendre compte. Évidemment, Columbia ne les écoute pas et refuse de sortir le disque aux États-Unis, convaincu de son insuccès. Le duo Lissauer/Cohen, persuadé d’avoir produit un disque de nouveaux horizons, est crucifié par la décision, se sépare, passe à autre chose. Cohen, de l’inactuel, poussera la logique jusqu’au futurisme, puis au retrait hors du mouvement du monde avant d’en enregistrer les sublimes résultats sur des disques aussi bizarrement produits que bien écrits, sans jamais dévier de l’élan aperçu ici, sans plus ressentir le poids de la persona, sans plus satisfaire au Cahier des Charges du Beau.

If it be your will, donc — pas « se résigner » mais « accepter » — la puissance de la consolation de celui qui se trouve quand il n’a plus rien et n’espère rien de plus, en train de boire un thé ou un verre de vin, seul ou non — en train d’écouter un disque. La fin de l’album qui met fin à la période des désamours — les ambiguités sont levées, beaucoup de velléités, ne restera ensuite plus que de la course et de l’os.

Vieillir, jusqu’à la mort.

Pas la peine de se presser.