On avait trouvé à l’époque l’accroche en forme de punchline de notre chronique imaginaire. Mi- paresseux, mi- soucieux de faire le malin, on s’était directement servi chez Truffaut en ponctionnant quelques phrases sorties du gosier de l’impayable Petite Feuille, l’instit’ des 400 coups. « Il leva un point crispé par la rage et cria d’une voix de tonnerre le fameux mot d’Archimède : Euréka, j’ai trouvé ! Et bien moi aussi j’ai trouvé Doinel. Vous êtes un abominable plagiaire ! ». Il faut dire que, rapidement parcouru, le dossier Cotton Mather s’annonçait particulièrement copieux pour les praticiens du ricanement et autres blasés par nature. Un quasi sosie de McCartney, un dénommé Harrison et des inflexions vocales lennoniennes à faire passer The Aerovons pour le groupe le moins beatlesien des late 60’s, Cotton Mather avait certes de quoi intriguer mais le timing nous suggérait d’envoyer illico cette affaire au rayon fake.

On avait trouvé à l’époque l’accroche en forme de punchline de notre chronique imaginaire. Mi- paresseux, mi- soucieux de faire le malin, on s’était directement servi chez Truffaut en ponctionnant quelques phrases sorties du gosier de l’impayable Petite Feuille, l’instit’ des 400 coups. « Il leva un point crispé par la rage et cria d’une voix de tonnerre le fameux mot d’Archimède : Euréka, j’ai trouvé ! Et bien moi aussi j’ai trouvé Doinel. Vous êtes un abominable plagiaire ! ». Il faut dire que, rapidement parcouru, le dossier Cotton Mather s’annonçait particulièrement copieux pour les praticiens du ricanement et autres blasés par nature. Un quasi sosie de McCartney, un dénommé Harrison et des inflexions vocales lennoniennes à faire passer The Aerovons pour le groupe le moins beatlesien des late 60’s, Cotton Mather avait certes de quoi intriguer mais le timing nous suggérait d’envoyer illico cette affaire au rayon fake.

Comme si cela n’était pas suffisant, Noel Gallagher ne tarissait pas d’éloges sur ce combo texan débarqué sans crier gare en fin d’ère britpop. Tout cela rendait malaisé l’idée d’un rendez-vous parfait. Car d’une part, Gallagher sénior semblait toucher une somme rondelette à chaque fois qu’il prononçait le nom des Fab Four, entrainant par conséquent un léger sentiment de suspicion pour les dithyrambes qui ne concernaient pas directement son propre groupe, d’autre part, au sortir d’une période britpop qui avait vu éclore un nombre déraisonnable de groupes totalement obnubilés par les glorieuses sixties, on avait d’autres chats à fouetter. Se coltiner un nouvel ersatz des Kinks ou des Who n’était pas précisément une priorité. Des héritiers du triangle Beatles-Kinks-Small Faces, nous ne manquions pas. Cast ou 60 ft Dolls avaient involontairement éveillé la défiance. Dans ce cas, pourquoi prêter la moindre attention à des péquenauds en provenance d’Austin ? La réponse nous a été apportée par une collection de chansons aptes à bousculer sarcasmes et préjugées mais surtout, taillée pour s’inscrire durablement dans la boîte crânienne.

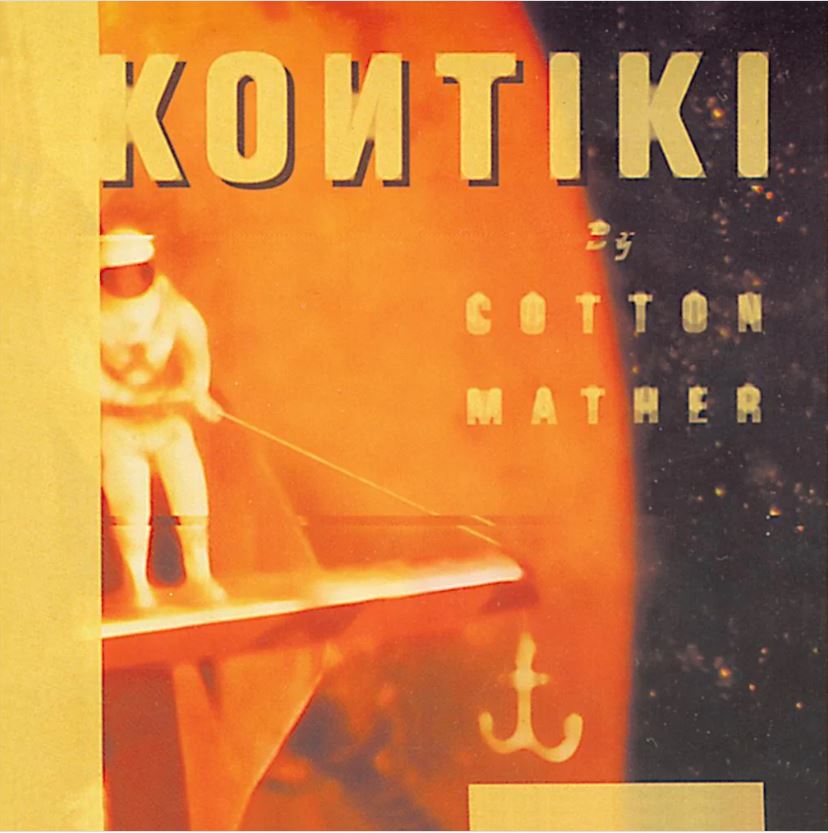

Car derrière ce patronyme invraisemblable piqué au pamphlétaire pasteur puritain, le dénommé Robert Harrison disposait alors d’une poignée de compositions impeccables. Privé d’une distribution digne de ce nom en raison d’un nombre de copies limitées que fit fabriquer Cooper Records, Kontiki aurait dû sombrer au rayon obscurités sans jamais croiser la route de son auditoire potentiel. Une fiesta chez Ron Wood puis l’enthousiasme de Nono en décidèrent autrement. Il reste aujourd’hui le souvenir d’un groupe accueilli en première partie d’Oasis, auxquels il doit un éclairage inattendu en Europe et un succès qui, bien que modéré, aura permis à l’album de séduire une partie de la critique et de trouver une place chez quelques amateurs de cette pop hors d’âge, faites de mélodies imparables et jouée avec un naturel confondant. Enregistré après l’échec d’un premier album assez peu séduisant, le groupe d’Harrison n’avait pourtant pas mis toutes les chances de son côté. Traité avec guère plus de moyens qu’une démo, le disque fit douter son artisan principal quant à son aptitude à séduire un public désormais habitué aux productions luxueuses. Le renfort de Brad Jones, l’homme qui fournira plus tard une production spacieuse au 1972 de Josh Rouse, n’y changera pas grand-chose. Kontiki sonne brut et peu apprêté. Il en retire l’une de ses principales vertus. De Television Personalities à Daniel Johnston, des Pastels à Tony Molina, la pop nous a prouvé maintes et maintes fois que production sommaire et grandes chansons peuvent cohabiter harmonieusement. Il serait très exagéré d’évoquer un disque lo-fi mais, écoutez à nouveau les productions d’Ed Buller, comparez-les à celle-ci et vous aurez une bonne idée du budget alloué à Cotton Mather.

Dès l’épatant Camp Hill Rail Operator – que n’aurait pas renié le Lennon de 66 et donc, le Gallagher de 97- le niveau de songwriting affiché par Harrison se révèle à des hauteurs bien supérieures que celles vainement visées par les seconds couteaux de la britpop. Dans un registre comparable, on ne voit guère que l’excellent Hourly, Daily des Australiens de You Am I qui puisse rivaliser avec cette élégance d’écriture. Car Tim Rodgers et Robert Harrison ont en commun une aptitude qui n’est pas si courante : les deux sont capables d’aller à l’essentiel sans tenter de dissimuler l’évidence de leurs inspirations, mais également capables de rendre une copie qui n’a rien d’un vulgaire cambriolage. Ces hommes-là savent écrire une pop song dans les règles d’un art alors tombé en désuétude. Mais nous sommes en 97 et les yeux sont souvent rivés ailleurs que sur cette forme traditionnelle qui paraît soudainement appartenir à un autre temps. Radiohead est passé par là, le trip-hop, l’electronica et un hip-hop devenu tentaculaire également. Sous la lumière crue d’un dad rock chahuté par la critique, la pop de Kontiki ne disposait pas des armes les plus efficaces. Pourtant, la promesse du titre d’ouverture sera tenue sur l’essentiel de cet album sans âge. Si l’ombre des Beatles plane effectivement sur une partie du disque, d’autres références viennent furtivement à l’esprit et parviennent à sortir l’album de l’impasse d’une copie carbone mid-sixties. Le nom de Squeeze peut traverser l’esprit à certain moment, tout comme celui de XTC avec lesquels Cotton Mather partage un goût pour le psychédélisme et les mélodies en trompe-l’œil à l’image de celle du déstabilisant Aurora Bori Alice. Mais l’une des forces de Kontiki réside dans son aptitude à proposer bien plus qu’une simple somme de références évidentes. Le plaisir que prennent les hommes d’Harrison à jongler entre influences anglaises (Homefront Cameo), folk alangui (Lily Dreams On), et power-pop américaine (She’s Only Cool) les rapprocheraient en fin de compte davantage de Fountains Of Wayne que d’Ocean Colour Scene. Comme les premiers, ils furent capables le temps d’un album de proposer un mélange d’évidence mélodique, d’élégance acoustique et de fraicheur indéniable. On n’ira pas jusqu’à évoquer un chef-d’œuvre oublié, le terme de grand petit disque semble plus raisonnable. Il confère à ce Kontiki son statut de classique de poche qui fit dresser le monosourcil de Noel Gallagher. Et question chanson efficace, le bonhomme connait son affaire.