Pourtant je me pensais infaillible. Délivré de la tentation. Vacciné contre toute rechute. Ma boulimie de musique ne s’accomplirait désormais plus que de manière dématérialisée. J’avais déjà dispersé il y a quelques années toute ma collection de disques vinyles lors de deux après-midis dont certains se souviennent encore. Je m’étais également séparé d’une grande partie de mes CD pour devenir un adepte du streaming. J’avais acheté une chaîne hifi que je pouvais relier directement à mon téléphone grâce à la fonction bluetooth (j’observe d’ailleurs que c’est mon téléphone que je raccorde à ma chaine et non l’inverse, signe de l’importance qu’a pris cet appareil dans ma consommation de musique aujourd’hui). Je n’avais plus à bouger les fesses de mon salon pour découvrir tous les vendredis les nouveautés. Je n’avais plus à me lever aux aurores pour partir à la recherche des disques de mon adolescence sur les vide-greniers. Je n’avais plus à écumer les conventions le week-end pour mettre la main sur des disques désirés à distance mais jamais approchés – si ce n’est en rêve. J’étais devenu un streameur de fond et, après avoir souvent nagé à contre-courant de mon époque, j’éprouvais plaisir à me laisser porter par son flot.

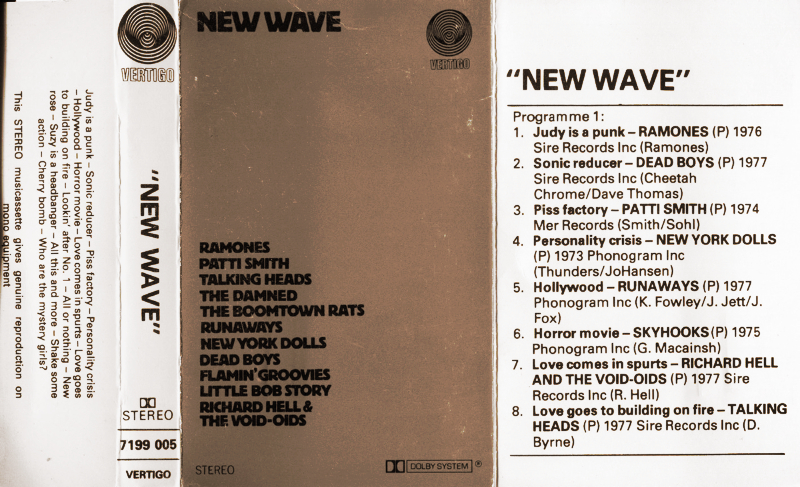

Je n’avais pas pour autant renoncé à fréquenter les marchés à la brocante et autres foires à tout. C’est place Martin Nadaud dans le XXe arrondissement de Paris, en fin de matinée un dimanche, que je suis tombé sur ce carton. De cassettes audio. Vendues par une adolescente. Plus d’une centaine d’enregistrements originaux dupliqués en dolby stéréo. Le premier boitier à m’avoir fait de l’œil était celui d’une compilation éditée par Vertigo, New Wave. Je l’avais immédiatement reconnu. Pol Dodu m’avait offert quelques semaines plus tôt son séminal ouvrage, Discographie personnelle de la new-wave (1) et je me souvenais y avoir lu l’éloge de cette anthologie regroupant des enregistrements signés Ramones, Patti Smith, Talking Heads, New York Dolls, Dead Boys… L’idée d’acheter cette cassette pour lui offrir m’a traversé et je me suis penché au-dessus du carton. C’est là qu’un vertige m’a pris. Je relisais à l’époque les épreuves d’un livre qui allait sortir quelques mois plus tard au Mot et le Reste et dans lequel j’avais entrepris de remettre en ordre chronologique des souvenirs liés à la musique (2). Je venais de parcourir les pages consacrées à mes années “Bernard Lenoir”. Et tous les albums que j’avais évoqués étaient là, sous mes yeux : Hit Parade Volume 1 de The Wedding Present, Bandwagonesque de Teenage Fanclub, Technique de New Order, Surfer Rosa des Pixies, le premier House of Love, le premier Stone Roses, l’album des La’s… Ce qui m’a tout de suite interpellé, c’est que ces enregistrements étaient pour moi irrémédiablement liés à l’apogée du CD. La personne dont la collection était ici mise en vente était donc un résistant de la cassette : jusqu’à la fin, il était resté fidèle à son support préféré. Il y avait même, dans ce carton, Ok Computer de Radiohead et un album d’Aphex Twin. Il avait donc tenu jusqu’au bout, jusqu’au moment où le support avait cessé d’être commercialisé du fait de son obsolescence programmée. Cette collection était celle d’un héros anonyme : celle de quelqu’un qui n’avait jamais rendu les armes et était tombé au champ (magnétique) d’honneur.

Sous les années 90 dormaient les années 80 : Bauhaus, Joy Division, Siouxsie and The Banshees, The The. Dans ce carton, il y avait la mémoire d’un garçon qui me ressemblait et qui aurait été aussi légitime que moi à partager ses souvenirs sous la forme d’un bouquin. J’aurai dû avoir la présence d’esprit de demander un prix pour le lot : j’étais près de mon domicile et j’aurai très bien pu repartir avec le carton sous le bras. Mais je ne l’ai pas fait. Pourtant, quand j’ai demandé le prix des cassettes, j’ai failli m’évanouir : elles étaient proposées à 50 centimes pièce, et je me suis cru un instant revenu au temps où le vinyle était donné pour mort, que Gérome Guibert a si bien décrit dans le numéro 2 de la revue Audimat. J’ai pris les pièces qui m’ont semblé les plus inattendues : Odyshape des Raincoats, The Felicity Flexi Session d’Orange Juice, Fluting On The Hump de King Missile… et je suis rentré chez moi.

Évidemment, j’ai vite été rongé par le remord de ne pas avoir tout pris. Ces bandes magnétiques avaient réveillé mon pire instinct : celui qui, plutôt que de me contenter de ce que j’ai trouvé, me fait regretter ce que j’ai laissé derrière moi. Alors je suis ressorti. Je suis retourné sur le stand. Une partie des cassettes étaient parties, mais il restait encore de quoi rassasier mon insatiable appétit. Je rentrais chez moi triomphant : je possédais désormais tout The The en cassette audio.

Rétrospectivement, la musicassette a été le premier support avec lequel j’ai découvert la musique. Enfant, j’ai eu un magnétophone orange sur lequel j’ai beaucoup écouté Le petit poucet par Henri Salvador – j’appris plus tard que le chanteur fut un pionnier de l’autoproduction puisqu’il créa dès 1964 son propre label Rigolo : c’est sans doute à Henri Salvador que je dois de m’être par la suite passionné pour Flying Nun, Shimmy Disc ou Shrimper. Quand la FM est apparue, un radio-cassette est venu remplacer le magnétophone orange. Puis un Walkman est venu révolutionner mon univers : je pouvais non seulement écouter mes cassettes partout, mais j’avais l’impression, chaque fois que je posais les oreillettes oranges sur mes oreilles, que la musique pénétrait au plus profond de moi.

J’ai pourtant trahi la cassette audio au profit du CD sans aucun scrupule. Elle ne me servait plus qu’à faire des copies. De plaisir original, la cassette est devenu un objet transitoire : faute de mieux, j’avais toujours une copie sur bande magnétique. Les seuls enregistrements qui parvenaient à conserver une légitimité étaient les pirates : non seulement parce qu’ils ne circulaient la plupart du temps que sous ce format, mais également parce que leurs équivalents en CD ou en vinyles étaient proposés à des tarifs prohibitifs. Je n’ai aucun souvenir de la dernière cassette que j’ai enregistrée, comme je n’ai aucun souvenir du premier CD-R que j’ai gravé. La fétichisation a disparu au profit d’une habitude de consommation qui devenait à chaque fois plus intuitive. Bientôt il fallait moins de temps pour graver un CD-R que pour décellophaner une cassette audio.

Une fois rentré pour la seconde fois du vide-grenier, j’ai aligné mon butin sur une étagère. Et ça aurait pu s’arrêter là. Une petite bouffée de nostalgie. Un petit voyage éclair dans le passé. Mais non. A chaque déballage que je passais au peigne fin, je cherchais d’autres cassettes pour entretenir ma monomanie, trouvant un plaisir denoué de culpabilité à racheter encore une fois mes disques préférés dans un format qui, faute d’être nouveau, possédait néanmoins un charme dont je vous laisse fixer le niveau de ridicule.

Après le carton de la place Martin Nadaud, il y a celui du boulevard Voltaire. Pas celui d’un particulier cette fois, mais celui d’un professionnel. Qui avait mis la main sur un vieux stock de cassettes distribuées par Danceteria. Depuis combien de temps les trimballait-il ? Sans doute étais-je plusieurs fois passé à coté sans y faire attention. Mais la pêche allait s’avérer fructueuse puisque j’y exhumais, en état neuf sous le plastique d’origine, Coastal de The Fieldmice, Make It Loud de The Wake, Unholy Hour de The Orchids, Jaguar de The Sweetest Ache… et les deux plus belles pièces : Milky’s Way de Lucie Vacarme et Historia de La Musica Rock de Pussy Galore. Jon Spencer en possédait-il lui-même une copie ? Peut-être pas.

Il y eut d’autres cartons et il y eut d’autres histoires. Il y eut celle de Franck, dont j’ai hérité de l’intégralité de la discothèque sur bande magnétique, et qui m’a expliqué le bonheur de repartir dans sa banlieue quand il était adolescent avec en poche une cassette qu’il avait préalablement choisie à la boutique New Rose, rue Pierre Sarrasin. Il y a eu celle de Nicolas, qui m’a offert ce qui est à ce jour mon plus grand trésor : son exemplaire de La Fossette de Dominique A.

Je suis régulièrement interrogé au sujet de cette collection. La première question consiste toujours à savoir si je possède encore un appareil pour lire les cassettes. Si j’ai la chance d’être propriétaire d’un Walkman en parfait état de marche, mais il ne m’est jamais venu à l’idée d’y glisser une seule des cassettes que j’ai récemment acquise. Et pour cause : je ne rachète que des albums que je connais absolument par cœur et que je n’éprouve absolument pas le besoin de réécouter. C’est donc la première fois que j’achète un support que je ne lis absolument pas, pour les mêmes raisons qui me font conserver mes billets de concerts et des vieux magazines : parce qu’ils sont des véhicules qui me permettent de voyager aussi bien en rembobinage saccadé qu’en avance accélérée.

Et l’adolescente de la place Martin Nadaud, qui était-elle ? Vendait-elle la collection de son père ? Pourquoi n’a t-elle pas tout flanqué à la poubelle plutôt que de s’enquiquiner à venir écouler le lot un dimanche à 50 centimes l’unité ? Avait-elle seulement écouté Surfer Rosa avant de s’en séparer ? Avait-elle préféré Gigantic à Broken Face ? J’ai oublié de recueillir son histoire. Et, au-delà des cassettes contenues dans le carton, c’est certainement mon plus grand regret.