L’étonnante vérité a resurgi le 18 janvier 2016, au moment du décès de Glenn Frey. A longueur de posts, sur des réseaux sociaux pourtant prompts à célébrer à titre posthume les figures musicales les plus secondaires pour mieux étaler leurs R.I.P.’s à l’air libre, ne s’affichaient quasiment que proclamations hostiles et déclarations de détestation ostentatoire. On ne pouvait manquer d’être surpris en constatant à quel point il semblait toujours aussi cool de témoigner publiquement, en plein XXIème siècle, d’un rejet radical des créateurs d’Hotel California. Un tel dégoût, en effet, ne permet même plus depuis bien longtemps – si tant est que cette possibilité ait jamais existé – de recueillir les bénéfices symboliques associés aux prises de position outrageusement distinctives et paradoxales, celles qui accompagnent communément l’exercice désormais ritualisé et convenu consistant à exploser à coup de grenades rhétoriques les vaches sacrées. Disserter sur un ton péremptoire à propos de la nullité absolue des Beatles, pourquoi pas ? L’art du contre-pied peut encore amuser quand il demeure teinté d’audace et qu’il n’est pas systématique. Pour ce qui est des Eagles en revanche, le consensus est depuis trop longtemps gravé dans le marbre des certitudes officielles pour que l’opération de démolition présente le moindre intérêt.

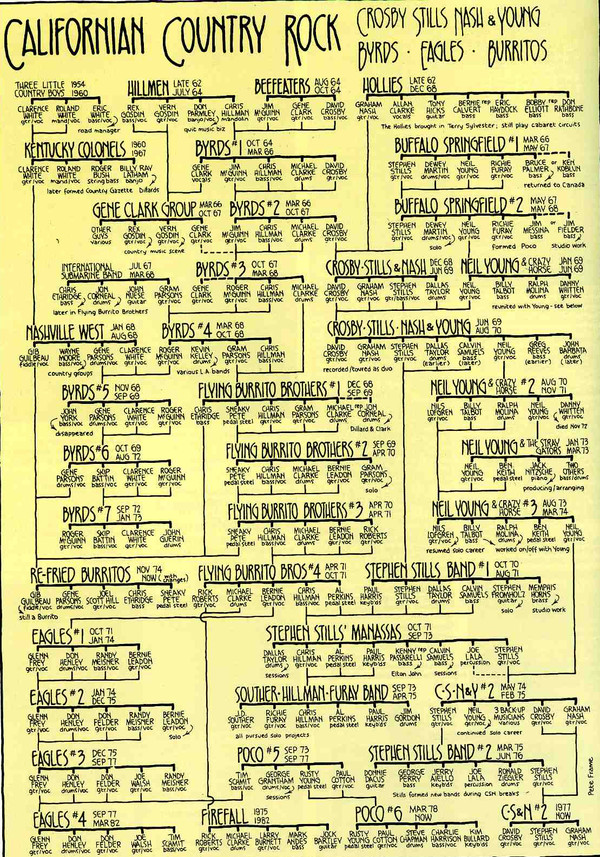

Tous leurs concurrents de l’époque ou presque, à commencer par Fleetwood Mac, ont bénéficié, à un moment ou à un autre, de remises de peine après avoir été lourdement – et parfois légitimement – condamnés par les tribunaux du punk et de la new-wave. Tous les couteaux plus ou moins négligeables du country-rock, des seconds aux quatorzièmes, font désormais l’objet de cultes plus ou moins vivaces et d’exhumations passionnées. Mais, pour Frey, Henley et leurs camarades, le verdict demeure implacable. Tant et si bien que, par curiosité, on a fini par s’intéresser de plus près à ce groupe, l’un des plus vendeurs et les plus détestés de tous les temps, et par se demander ce qu’il pouvait bien avoir de si particulier pour que le mépris haineux à son égard persiste au-delà même de sa disparition.

L’ouvrage qu’Alexis Hache lui consacre permet sans doute de lever une partie de ce mystère. Biographie de facture classique, Eagles – Life In The Fast Lane s’appuie sur une sélection pertinente des sources déjà existantes pour retracer la conquête de la Californie et du monde par les anti-héros du classic-rock. L’évocation rigoureuse des principales étapes et des jalons discographiques de ce parcours linéaire vers le succès universel est émaillée de citations, souvent extraites et traduites de l’excellent documentaire d’Alison Ellwood, History Of The Eagles (2013) dont on ne saurait que trop conseiller le visionnage. Et, quelque soit le point de vue qu’on puisse avoir sur la musique et ses qualités, cette première somme en français confirme bien ce que Barney Hoskyns laissait entendre dans le remarquable Hotel California, essai consacré au développement de la scène californienne des années 1970 : à l’instar des dessins animés de Disney ou des films de James Bond, l’histoire du rock n’est jamais aussi captivante que lorsque le personnage du méchant est particulièrement réussi. Et, en la matière, il n’est pas d’exemple plus flagrant que celui de ce groupe qui semble s’être échiné, depuis ses débuts, à prendre le contre-pied systématique que tout ce que la critique rock tend à considérer comme un critère de légitimité esthétique.

Le rock se doit d’être une expression romantique et désintéressée, dépourvu de toute préoccupation ouvertement mercantile ? Pas pour eux. Débarqués de leur Michigan et de leur Texas natals à la fin des années 1960, Glenn Frey et Don Henley ont commencé à ourdir leur plan en contemplant Los Angeles depuis le bar du Troubadour tout comme Rastignac observait Paris. Pas forcément plus talentueux que d’autres aspirants songwriters de l’époque – ils l’ont reconnu eux-mêmes à de nombreuses reprises – ils partagent en revanche une ambition sans limite et une confiance dans leur capacité à forger leur destin commun, et ce avant-même que leurs egos se boursouflent à coup de cocaïne. C’est ce qui les pousse à débouler dans le bureau de David Geffen en septembre 1971 pour le convaincre de les signer sur son nouveau label Asylum. Leurs prédécesseurs – Gram Parsons, Gene Clark dont ils reprennent Train Leaves Here This Morning sur leur premier album – ont cultivé depuis plusieurs années les fruits du country-rock ; les Eagles se chargent sans vergogne de la récolte et de sa diffusion. Leur prétention est à l’excellence plutôt qu’à l’originalité. Mieux que tous les autres, ils parviennent à faire émerger du bouillonnement musical de la scène de Los Angeles les éléments susceptibles de séduire un public de masse. Leur version de Ol’55 de Tom Waits, publiée en 1974, déplait fortement à son auteur qui la juge lisse et affadie ? Peu leur importe les états d’âme de celui qui se plaît encore à jouer son personnage de poète beat maudit : elle se vend bien davantage que l’original.

De tous les membres de la première formation, Bernie Leadon, aurait peut-être été le seul capable, de par son pedigree musical, de lui conférer un cachet un peu plus conforme aux exigences de la coolitude et de la crédibilité : ex-membre de The Flying Burrito Brothers fondé par Gram Parsons, instrumentiste virtuose, passionné de bluegrass et d’autres musiques authentiques. Malheureusement, il a le mauvais goût de se mettre à la colle avec la fille de Ronald Reagan, alors gouverneur ultraconservateur de Californie et cosigne même avec elle I Wish You Peace (1975) avant de se faire virer du groupe. Tout le reste ou presque est à l’avenant. Incarnant jusque dans les moindres fibres délavées de leurs jeans l’esprit d’une époque qu’ils ont également contribué à modeler, les Eagles en ont concentré tous les travers et les excès. Il n’en demeure pas moins que, au-delà des anecdotes croustillantes ou consternantes – détournements de mineures, combats au sommet entre managers véreux et autres pantalonnades alcoolisées : on en passe et des pires – reste tout de même une œuvre que l’écoulement apaisant des décennies permet d’apprécier par bribes. On pourrait regrouper ces fragments rescapés dans deux catégories. La première réunit les morceaux dont il suffit de changer l’étiquette et qu’avec un peu de bonne foi, tout le monde pourrait adorer s’ils n’étaient pas signés par les Eagles. Par exemple, ces excellentes déclinaisons du country-rock que l’on déniche sur les premiers albums (Earlybird) et qui raviraient les spécialistes du genre si il s’agissait d’inédits de Poco. Dans le même ordre d’idée, on reste persuadé que le tube I Can’t Tell You Why (1979) susciteraient davantage de louanges méritées si la photo d’Al Green se trouvait sur la pochette en lieu et place de celle des cinq zoziaux en fin de cycle. Mais on peut aussi réhabiliter dans cette œuvre inégale quelques chansons qui démontrent par l’exemple l’existence d’un style propre et original. C’est que Frey et surtout Henley ne se sont pas toujours contenté de humer l’air du temps pour mieux le revendre en bouteille. Ils se sont aussi montrés capable d’exprimer un point de vue souvent pertinent sur l’industrie musicale de leur époque, sa démesure et sa décadence. Hotel California, bien sûr – une chanson usée, c’est possible, mais tout de même une grande chanson – mais aussi ces autres méditations fatalistes et crépusculaires que sont New Kid In Town, The Last Resort ou The Sad Café. C’est alors au moment où leurs ambitions trouvent à s’accomplir qu’ils semblent éprouver le sentiment le plus poignant de la défaite. Comme les méchants dans les films.

De tous les membres de la première formation, Bernie Leadon, aurait peut-être été le seul capable, de par son pedigree musical, de lui conférer un cachet un peu plus conforme aux exigences de la coolitude et de la crédibilité : ex-membre de The Flying Burrito Brothers fondé par Gram Parsons, instrumentiste virtuose, passionné de bluegrass et d’autres musiques authentiques. Malheureusement, il a le mauvais goût de se mettre à la colle avec la fille de Ronald Reagan, alors gouverneur ultraconservateur de Californie et cosigne même avec elle I Wish You Peace (1975) avant de se faire virer du groupe. Tout le reste ou presque est à l’avenant. Incarnant jusque dans les moindres fibres délavées de leurs jeans l’esprit d’une époque qu’ils ont également contribué à modeler, les Eagles en ont concentré tous les travers et les excès. Il n’en demeure pas moins que, au-delà des anecdotes croustillantes ou consternantes – détournements de mineures, combats au sommet entre managers véreux et autres pantalonnades alcoolisées : on en passe et des pires – reste tout de même une œuvre que l’écoulement apaisant des décennies permet d’apprécier par bribes. On pourrait regrouper ces fragments rescapés dans deux catégories. La première réunit les morceaux dont il suffit de changer l’étiquette et qu’avec un peu de bonne foi, tout le monde pourrait adorer s’ils n’étaient pas signés par les Eagles. Par exemple, ces excellentes déclinaisons du country-rock que l’on déniche sur les premiers albums (Earlybird) et qui raviraient les spécialistes du genre si il s’agissait d’inédits de Poco. Dans le même ordre d’idée, on reste persuadé que le tube I Can’t Tell You Why (1979) susciteraient davantage de louanges méritées si la photo d’Al Green se trouvait sur la pochette en lieu et place de celle des cinq zoziaux en fin de cycle. Mais on peut aussi réhabiliter dans cette œuvre inégale quelques chansons qui démontrent par l’exemple l’existence d’un style propre et original. C’est que Frey et surtout Henley ne se sont pas toujours contenté de humer l’air du temps pour mieux le revendre en bouteille. Ils se sont aussi montrés capable d’exprimer un point de vue souvent pertinent sur l’industrie musicale de leur époque, sa démesure et sa décadence. Hotel California, bien sûr – une chanson usée, c’est possible, mais tout de même une grande chanson – mais aussi ces autres méditations fatalistes et crépusculaires que sont New Kid In Town, The Last Resort ou The Sad Café. C’est alors au moment où leurs ambitions trouvent à s’accomplir qu’ils semblent éprouver le sentiment le plus poignant de la défaite. Comme les méchants dans les films.

Alexis Hache, Eagles – Life In The Fast Lane

Alexis Hache, Eagles – Life In The Fast Lane

240 pages, Editions Le Mot Et Le Reste

Bravo Etienne pour ce superbe papier. Lecteur de BEST, des INROCKS vieille époque et de MAGIC , le vrai avec vous , Mathieu GRUNFELD, Christophe BASTERRA et tous les autres, je suis d’accord sur le fait que les EAGLES sont et ont été l’un des groupes les plus détestés de l’histoire. Mais en vieillissant , ( 48 piges ), je constate en ayant mis de côté tous ces préjugés que j’avais adolescent que les deux premiers albums, l’éponyme EAGLES et DESPERADO enregistrés dans la campagne anglaise par Glyn JOHNS sont plutôt très dignes d’intérêt. Sinon vive SECTION 26