Pendant dix ans environ – de 1998 à 2008 – Lolas est apparu comme le condensé le plus parfaitement archétypal d’une certaine idée de la powerpop. Des mélodies immédiatement mémorables soutenues par des guitares agiles et puissantes, des refrains à tomber et des harmonies vocales capables de pourfendre les armures les plus hermétiques. Une langue morte ? Peut-être. Mais Lolas pratiquait cet idiome musical désuet avec cette insouciance naïve qui le métamorphosait, à chaque occasion, en un babil charmant. Alimenté dans une confidentialité presque scandaleuse – aucun des cinq albums publiés à cette époque n’a été distribué en dehors des USA et du Japon – le flot s’était soudain tari sans que l’on sache exactement pourquoi.

La musique était d’une limpidité parfaite mais il n’en allait pas autant de son créateur. Il a fallu du temps et de la patience pour démêler les fils de cet écheveau inépuisable et découvrir, peu à peu, les traces discographiques d’une carrière qui s’étale désormais sur près de cinq décennies. Avant Lolas, il y avait en effet The Shame Idols. Et avant The Shame Idols, Carnival Season. D’une formation à l’autre, se dévoile le talent d’un auteur singulier – Tim Boykin – capable d’illuminer de ses fulgurances solaires les compositions les plus banales. De très rares photographies, des interviews clairsemées : Tim Boykin s’est toujours effacé derrière ses chansons et n’a jamais facilité la tâche de ses admirateurs. Tout juste parvient-on à apprendre qu’il réside depuis son adolescence dans l’Alabama et que – en dehors des Lolas – il consacre désormais la majeure partie de son temps à jouer dans des formations de Metal ou de Blues Rock. Jusqu’à ce qu’il refasse surface il y a environ deux ans, aussi discrètement qu’il avait disparu des radars, et reprenne ses activités pop artisanales, ajoutant coup sur coup deux chapitres bienvenus – A Dozen Or Seven Tapestries (2019) et Bulletproof (2019) – à cette histoire trop brutalement interrompue. Comme pour mieux célébrer ce retour, l’excellent label espagnol You Are The Cosmos a publié, en ce début de printemps, une compilation rassemblant les meilleurs épisodes de cette longue série en deux saisons. Quinze jours à peine d’écoute addictive et All The Potion In The World (2021) ne décolle toujours pas de la platine sur laquelle on l’a posé : poisseuse comme le bubble-gum dont sont faits les seize tubes ici alignés, cette collection méritait bien quelques éclaircissements de la part de son auteur. Pour revenir sur quelques-uns des jalons du long parcours d’un militant passionné de la cause pop indépendante.

Est-ce que tu te souviens de la première fois où tu t’es rendu compte que tu pouvais écrire des chansons ?

J’ai commencé à jouer de la guitare régulièrement et à composer à la toute fin des années 1970. J’étais encore adolescente et j’ai vécu l’arrivée du Punk et de la New Wave dans mon existence comme une véritable révolution. Des groupes comme Blondie ou les Ramones ont vraiment inspiré ma vocation. Je n’avais pas forcément accès à beaucoup de musique mais je lisais énormément de fanzines et de magazines. Des gens comme Lester Bangs ont beaucoup compté pour moi au début : ce sont les premiers qui m’ont persuadé que la musique pouvait correspondre à une pratique profondément égalitaire et que n’importe qui pouvait s’exprimer s’il le souhaitait. C’est ce qui m’a donné la confiance en moi suffisante pour me dire que je pouvais, moi aussi, tenter ma chance.

Tu étais déjà installé dans l’Alabama à ce moment-là ?

Tu étais déjà installé dans l’Alabama à ce moment-là ?

Pas encore. Mon père travaillait dans l’armée et nous avons donc souvent déménagé pendant mon enfance. Mon frère et moi avons commencé à former nos premiers groupes ensemble alors que nous vivions en Caroline du Nord. Mais, effectivement, c’est quand nous nous sommes installés définitivement à Birmingham, dans l’Alabama, en 1982, que nous avons commencé à nous produire sur scène. Je me suis assez vite intégré à la scène punk locale qui était presque minuscule mais très dynamique. Pendant les premières années, j’ai joué dans un groupe punk qui s’appelait The Ether Dogs : nous jouions une musique assez primitive, essentiellement basée sur les standards de 1977. Nous avons enregistré quelques démos qu’un label italien, Rave Up, a fini par ressortir l’année dernière – sous le titre Born To Kill Time.

Comment t’es venu le goût pour une pop plus mélodique ?

C’était déjà présent à cette époque. J’étais très attiré et fasciné par l’énergie du Punk mais j’ai été élevé pendant toute mon enfance au contact des Beatles et des Beach Boys. Même pendant ma période punk, j’étais un grand fan de The Damned qui était dans une phase très mélodique à cette époque.

C’est une tendance qu’il est plus nettement présente chez Carnival Season.

Oui : c’est effectivement le groupe que j’ai rejoint après Ether Dogs. Les choses ont commencé à devenir un peu plus sérieuse à ce moment-là : nous avions envie d’enregistrer un album et de signer un contrat avec un véritable label. Ce qui a fini par se produire en 1986 quand nous avons enregistré nos premiers titres pour le compte de What Goes On. Mais, ce n’est véritablement qu’au début des années 1990 que j’ai commencé à assumer plus ouvertement mon goût pour les pop-songs classiques et pour cette forme musicale que j’ai choisie pour les Lolas ensuite. Après la fin de Carnival Season, j’ai joué dans plusieurs groupes, et notamment dans The Shame Idols. C’est à ce moment-là que j’ai commencé à composer des chansons plus mélodies. J’avais davantage de maturité et j’avais fait quelques progrès en matière de songwriting. Avec The Shame Idols, nous avons enregistré deux albums pour Frontier Records en 1995 et 1996 : c’était une expérience très positive pour moi et qui m’a permis de trouver ma voie avec les Lolas. Après la sortie du deuxième album, j’ai enregistré à mon propre compte les démos de ce qui devait être, au départ, le troisième. Finalement, parce que le label ne souhaitait pas prolonger notre contrat, c’est devenu Ballerina Breakout (1999), le premier Lp de Lolas.

L’Alabama n’est pas un lieu qu’on associe communément avec ce genre de musique. J’imagine que le punk ou la power pop y sont des formes assez marginales. Quels souvenirs conserves-tu de cette scène alternative dont tu faisais partie dans les années 1980 ?

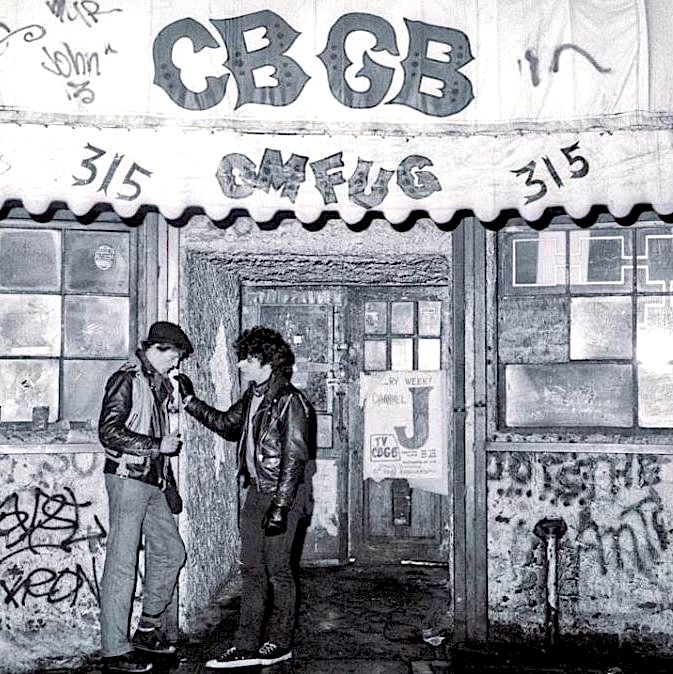

Nous étions très jeunes à l’époque et c’était évidemment très important d’appartenir à une petite communauté que nous avions tendance à considérer comme une sorte d’élite musicale éclairée et contestataire, évidemment. Avec Carnival Season, nous nous sommes inscrits, dès le départ et de manière délibérée, dans le prolongement du mouvement Paisley Underground qui était assez important au milieu des années 1980. Ce n’était donc pas très original mais, en même temps, nous étions profondément convaincus qu’à l’échelle locale, le fait de jouer ce genre de musique constituait une déclaration forte d’indépendance. A nos yeux, c’était une façon de prolonger la guérilla culturelle engagée avec le punk mais en jouant du rock garage et psychédélique. C’est sûr que l’Alabama n’est pas un haut lieu de la culture musicale alternative. Nous avons donc beaucoup voyagé pour tenter de trouver des concerts et un public. Nous n’avions pas énormément de moyens mais nous nous sommes débrouillés pour voyager et jouer un peu partout aux USA dans notre pick-up. La ville la moins éloignée dans laquelle nous pouvions assez facilement aller jouer, c’était Nashville. On partait souvent pour un concert là-bas et nous revenions le lendemain après avoir passé la nuit sur place. Petit à petit, nous avons commencé à rayonner de plus en plus loin de nos bases, jusqu’au Texas et même jusqu’à New-York. C’était vraiment très excitant, à l’époque, d’aller jouer plusieurs fois au CBGB. Je me souviens qu’un soir, fin 1986 ou début 1987, le directeur artistique de notre label, What Goes On Records, nous a conseillé d’arriver un peu plus tôt à la salle pour ne pas manquer le groupe qui jouait en première partie. Un jeune groupe de Boston qui s’appelait les Pixies ! A l’époque, je les avais trouvés plutôt bons, sans plus. Mais je me rappelle surtout que j’avais trouvé que leur bassiste était vraiment très charismatique et qu’elle avait volé la vedette au chanteur. J’ai dû avoir l’intuition de ce qui allait se passer un peu plus tard. (Rires)

C’est ton meilleur souvenir de cette époque ?

Non. Le meilleur, c’est le soir d’Halloween 1986. Nous ne jouions pas ce soir-là mais nous sommes quand même allés traîner au CBGB pour écouter Pussy Galore. Je conserve le souvenir d’une soirée d’une cohérence parfaite : New-York, dans le Lower East Side, avec l’ambiance d’Halloween et cet incroyable boucan que le groupe produisait sur scène. J’ai fini complètement bourré sur le trottoir mais totalement heureux.

Pour en revenir aux Lolas, j’ai essayé de recenser tes influences à partir des reprises que tu as enregistrées au fil des années : The Sonics, Ohio Express, Sweet, The Db’s. On trouve beaucoup de genres différents mais tous ont en commun de se focaliser sur un format de chanson bref et très accessible.

Cette simplicité, c’est vraiment ce qui me convient le mieux. Comme je te le disais, j’ai empoigné une guitare pour la première fois parce que j’avais lu des articles intéressants sur le punk rock. Je n’ai pas de formation musicale classique. Mon père était un officier de l’armée américaine et le rock était très présent dans mon environnement familial et social. J’ai grandi entouré d’adultes – des hommes, surtout – qui aimaient bien se détendre en écoutant The Rolling Stones à fond tout en buvant du whisky, tu vois ce que je veux dire ? Je trouvais ça très cool et, à mes yeux, l’alcool et la musique étaient associés dans ces souvenirs d’enfance. J’ai arrêté de boire en 1989, mais j’ai gardé la musique. Quand j’étais tout petit, j’étais émerveillé par la fait que les adultes sachent toujours quelle heure il est. Pour moi, c’était un miracle. J’ai eu cette phase, vers quatre ou cinq ans, où je demandais tout le temps à mon père quelle heure il était. Evidemment, il en avait marre et souvent, il finissait par me répondre : » It’s time to kick out the jams ! « . Je n’ai pas compris tout de suite la référence. Mais, un peu plus tard, nous étions à Saigon où mon père était hospitalisé après avoir été blessé. Nous étions dans un bar et un de ses amis proches – Gary Stewart, un pilote d’hélicoptère qui était un grand fan de rock et que j’admirais énormément – est entré et a mis le titre de MC5 sur le jukebox. Pour moi, ça a été une révélation, une épiphanie. Un moment où la musique a donné du sens à ce que j’avais vécu. Je fais partie de cette génération qui a reçu directement en héritage le choc de l’arrivée de The Beatles ou The Beach Boys quelques années auparavant. Mes parents n’étaient pas des musiciens mais ils aimaient la musique et ils m’ont transmis cette conviction de l’importance de la musique. Mon amour des mélodies vient de là. Je me passais sans arrêt la compilation Endless Summer de The Beach Boys (1974) qui trainait à la maison et, à chaque fois, j’avais la sensation que ma tête allait exploser, que j’allais devenir fou.

Après une première série d’albums au début du siècle, tu n’as plus rien publié sous le nom de Lolas pendant plus de dix ans. Pourquoi ?

J’avais perdu l’envie et surtout l’énergie nécessaire pour faire vivre cette musique. Ce n’est pas facile, tu sais. Les albums des Lolas ne m’ont jamais vraiment permis de gagner ma vie. En tant que musicien professionnel, je me suis donc tourné vers d’autres activités qui me permettaient plus facilement d’être rémunéré. Je joue beaucoup de blues-rock. J’ai aussi décidé de consacrer davantage de temps et de m’investir dans des groupes de Metal. C’est une musique que j’adore et qui m’a permis de rencontrer des musiciens très doués et très créatifs avec lesquels j’ai vécu des expériences très enrichissantes.

Et qu’est-ce qui t’as décidé à reprendre le fil alors ?

La mort de Kim Shattuck en octobre 2019. Je suis un immense fan de The Muffs. Je n’ai jamais cessé d’écouter leurs albums. Au début des années 1990, j’étais devenu un peu cynique et désabusé après mes premières expériences dans la musique et, quand j’ai entendu le premier album de The Muffs, je n’en ai pas cru mes oreilles. C’était le meilleur disque que je n’avais jamais écouté. J’ai retrouvé, d’un seul coup, ma passion et mon envie d’adolescent. J’ai été très touché par la mort de Kim Shattuck alors qu’elle était encore très jeune. C’est ce qui m’a décidé à refaire de la powerpop. Je n’avais jamais vraiment cessé d’en écouter, mais je n’avais pas vraiment eu le temps et l’impulsion nécessaire jusqu’à ce moment-là. J’ai même parfois confessé mon amour de The Raspberries aux musiciens de heavy-metal avec lesquels je jouais. Ils m’ont regardé d’un air sidéré. De toutes façons, où que je sois, je passe toujours pour un mec bizarre.