Étiquette : Lieu : Angleterre

Catégories portrait

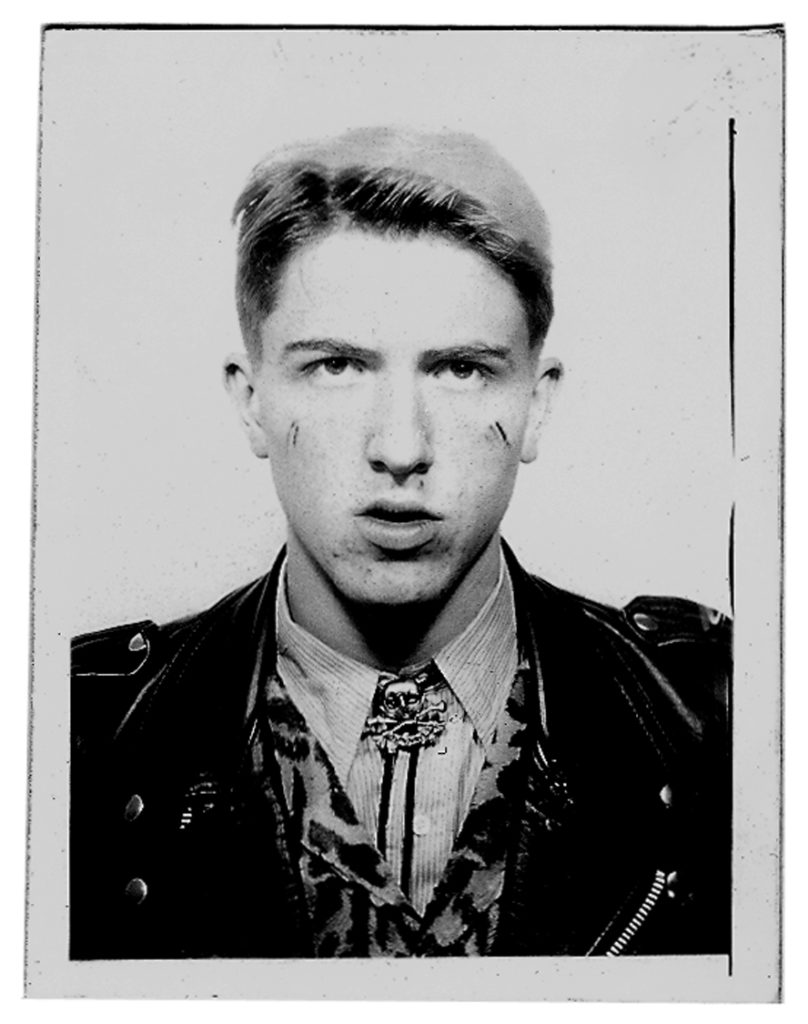

Punk Rock ist nicht tot

Quelques faits vérifiés sur Billy Childish

Musicien, poète, écrivain ou encore peintre, Billy Childish est l’un des trésors les mieux cachés de Chatham dans le Kent et de l’Empire britannique ou ce qu’il en reste. Le type qui a initié pleins de modes sans jamais l’être, à la mode. Un outsider qui a toujours revendiqué — et souvent avec malice — son indépendance. Et pourtant, l’œuvre de cet apôtre du do it yourself est monumentale : en quarante-deux ans de carrière, il a enregistré et produit plus d’une centaine de disques, publié cinq romans, une quarantaine de recueils de poésie et peint plus de 2500 tableaux. Très rare sur scène, il jouera ce soir au Festival BBMIX 2019 à Boulogne Billancourt. Juste avant, quelques éléments d’une vie agitée et extrêmement prolifique. Ladies and gentlemen, the great Billy Childish ! Continuer la lecture de « Punk Rock ist nicht tot »

Catégories playlist

Playlist : Autour de Peter Astor

Peter Astor a toujours été pour moi synonyme de douceur, qu’il fait rimer souvent avec douleur, il faut bien le dire : douleur de la séparation, de la solitude, de la dépression sans doute. Ce garçon conjugue ses bonnes manières de gentleman à une distance, presque une froideur, toute germanique, racines qu’il ne manque jamais de rappeler. C’est dans The Loft et surtout aux commandes des Weather Prophets que j’ai découvert Peter Astor, quand il traduisait en anglais les grands désordres américains, en menant à travers quelques disques quasi parfaits une exploration fantasmée des grands terroirs de l’autre côté de l’Atlantique : les guitares new-yorkaises, du Velvet ou de Television, le garage du Middle West ou la pop californienne, toutes redécorées de ce blues de la Tamise, de crachin, de patine veloutée. Continuer la lecture de « Playlist : Autour de Peter Astor »

Catégories billet d’humeur

No treasure but hope

A propos de « For the Beauty », le nouveau titre des Tindersticks.

Un film, sur grand écran. Les images sont en noir et blanc. La scène se passe dans un appartement, une lumière faible nimbe la pièce principale d’un halo hésitant. C’est une chambre, un lit double, des draps blancs, un couvre-lit sombre. C’est la nuit et une femme se tient dans la pénombre. Près de la fenêtre entrouverte. On entend monter les bruits de la ville, comme étouffés et pourtant présents, une sirène de police, un chien qui aboie, des voisins qui se disputent. Continuer la lecture de « No treasure but hope »

Catégories chronique nouveauté

Kit Sebastian, Mantra Moderne (Mr Bongo)

Un dimanche après-midi sur la nationale 118, après un repas dominical aux saveurs vénitiennes, j’écoute Radio Nova. Un chant dans une langue inconnue, émerge sur les ondes, d’un grand et éclectique mix. Le nom de Kit Sebastian apparaît au fil de mes recherches à la découverte de leur discographie. À ma grande surprise, ils n’ont sorti qu’un seul album en juillet dernier sur Mr Bongo, connu depuis plus de trente ans pour ses rééditions d’albums et single oubliés d’artistes du monde entier et de genres très divers (MPB, Tropicàlia, Afro-beat, Soul…) Sensible aux musiques du monde, Mantra Moderne s’inscrit dans la lignée de ces trouvailles et raretés de musiques pop étrangères et exotiques que réédite le label anglais. Continuer la lecture de « Kit Sebastian, Mantra Moderne (Mr Bongo) »

Un dimanche après-midi sur la nationale 118, après un repas dominical aux saveurs vénitiennes, j’écoute Radio Nova. Un chant dans une langue inconnue, émerge sur les ondes, d’un grand et éclectique mix. Le nom de Kit Sebastian apparaît au fil de mes recherches à la découverte de leur discographie. À ma grande surprise, ils n’ont sorti qu’un seul album en juillet dernier sur Mr Bongo, connu depuis plus de trente ans pour ses rééditions d’albums et single oubliés d’artistes du monde entier et de genres très divers (MPB, Tropicàlia, Afro-beat, Soul…) Sensible aux musiques du monde, Mantra Moderne s’inscrit dans la lignée de ces trouvailles et raretés de musiques pop étrangères et exotiques que réédite le label anglais. Continuer la lecture de « Kit Sebastian, Mantra Moderne (Mr Bongo) »

Catégories quiz

De l’importance d’être prétentieux

Combien d’auteurs énoncés dans « The Booklovers » de The Divine Comedy avez-vous réellement lu ?

Aussi incroyable que cela puisse paraître, fût une époque où apparaître cultivé, voire franchement prétentieux, était une arme de séduction, aussi bien chez les filles que chez les garçons. Conséquence directe d’une adolescence solitaire (et d’un physique parfois ingrat), passée à lire Oscar Wilde, Salinger ou Françoise Sagan, à regarder des classiques hollywoodiens ou des films de la Nouvelle Vague, cette revanche des « eggheads » initiée en partie par Morrissey trouva pleinement écho dans la musique de nombreux groupes des années 90, qui de Pulp (« We learned too much at school », Mis-Shapes) aux Manic Street Preachers (« Libraries gave us power », A Design For a Life) en passant par Belle & Sebastian, revendiquèrent pleinement ce snobisme intellectuel et firent du droit à la culture une revendication quasi-politique, avec une naïveté parfois touchante.

Continuer la lecture de « De l’importance d’être prétentieux »

Catégories interview

Looking for a certain ratio

Les 40 ans du groupe culte de Factory Records.

En 1974, dans The True Wheel, Brian Eno chantait : « We are the 801 / We are the central shaft / Looking for a certain ratio / Someone must have left it underneath the carpet / Looking up and down the radio… » Quatre ans plus tard, quatre petits gars de Manchester, « four slim boys » – Simon Topping, Peter Terrell, Jez Kerr et Martin Moscrop – s’inspirent de cette chanson pour le nom de leur groupe et s’en vont écumer la scène mancunienne en shorts et chemises militaires, partageant notamment une salle de répétition avec Joy Division à l’arrière du cinéma Rialto à Salford. Continuer la lecture de « Looking for a certain ratio »

Catégories chronique réédition

Section 25, Always Now (Factory Benelux)

Des pylônes électriques en rase campagne, le reflet d’un visage atterré, une rythmique butée mais libre, une basse obsédante, lourde comme un nuage déversant ses miasmes sur un chenal de tungstène, une guitare fractionnée et des êtres humains presque normaux, extrêmement concentrés, qui n’ont déjà cure (sic) de l’uniforme cold-wave. Visible en ouverture de la VHS A Factory Video, parue en 1982 sous la référence FACT 56 avant qu’on ne la découvre religieusement quelques années plus tard, le clip de New Horizon de Section 25 nous aura presque autant marqué que sa ligne de basse pétrifiante, aussi énigmatique qu’emblématique. Des moutons, de la roche noire, trois types moins sinistres que prévu donc, et déjà des collines à perte de vue. Les mêmes collines que l’on retrouvera trois ans plus tard sur la pochette de From The Hip (1984), un album qui bénéficie de la production de Bernard Sumner, faisant entrer sur le tard Section 25 au panthéon des pionniers de la dance moderne. Continuer la lecture de « Section 25, Always Now (Factory Benelux) »