Toutes les occasions sont excellentes. Celle-ci tout autant que les précédentes – l’exploration d’un fragment de discothèque confinée pour célébrer, quand même, le retour du printemps en réécoutant At Last I’m Free (1980) ; la republication pour le Disquaire Day automnal de Summer Into Winter (1982) cosigné avec le jeune Ben Watt, évoqué il y a peu ici. Plus que toute autre – en tous cas, davantage que beaucoup – l’œuvre de Robert Wyatt est de celle qui se prête volontiers aux plaisirs de la redécouverte, vierge de toute balise trop convenue tant elle semble, à chaque fois, s’échapper de toute part vers l’Inouï. Et force est de constater qu’elle confère encore l’envie d’écouter et d’écrire.

Toutes les occasions sont excellentes. Celle-ci tout autant que les précédentes – l’exploration d’un fragment de discothèque confinée pour célébrer, quand même, le retour du printemps en réécoutant At Last I’m Free (1980) ; la republication pour le Disquaire Day automnal de Summer Into Winter (1982) cosigné avec le jeune Ben Watt, évoqué il y a peu ici. Plus que toute autre – en tous cas, davantage que beaucoup – l’œuvre de Robert Wyatt est de celle qui se prête volontiers aux plaisirs de la redécouverte, vierge de toute balise trop convenue tant elle semble, à chaque fois, s’échapper de toute part vers l’Inouï. Et force est de constater qu’elle confère encore l’envie d’écouter et d’écrire.

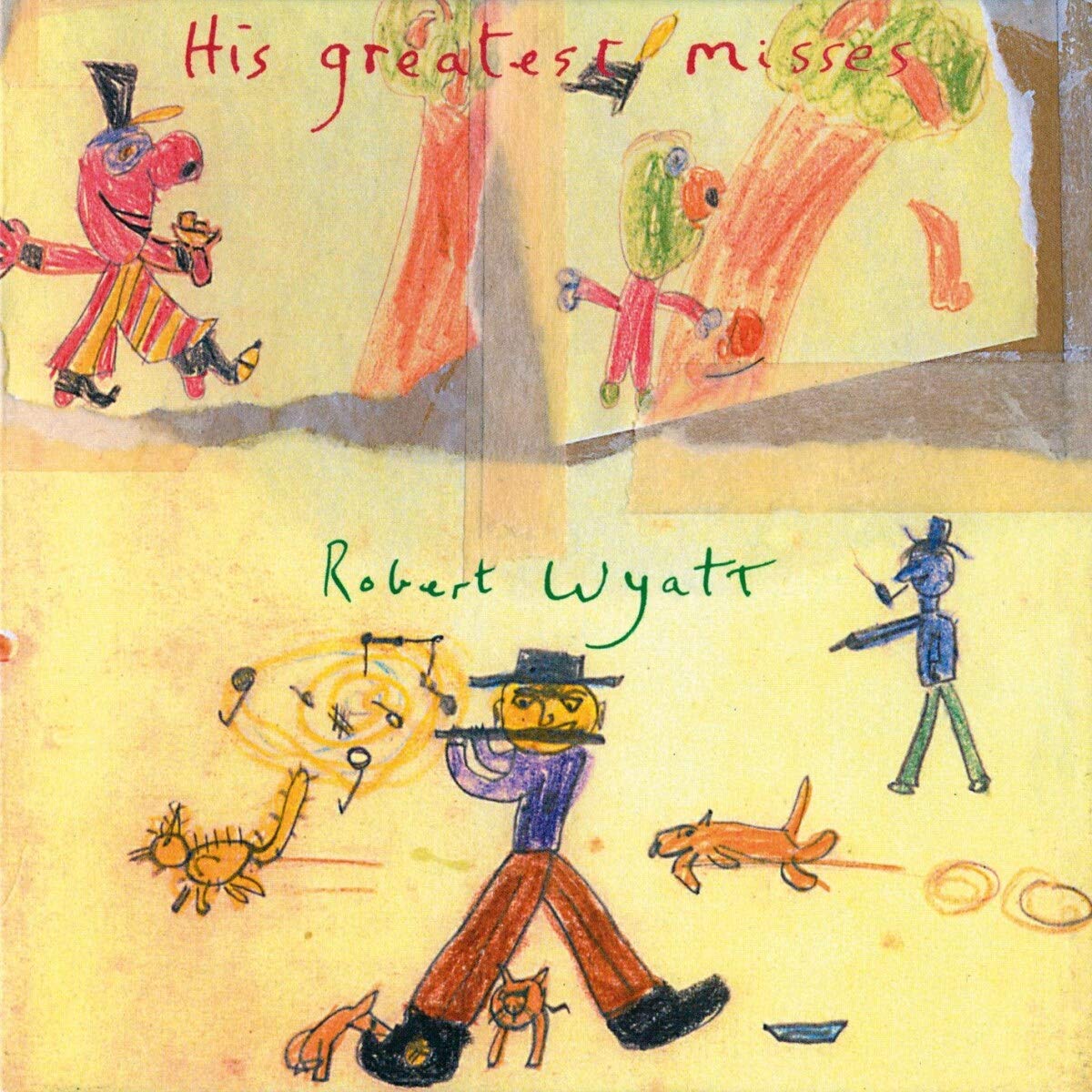

Même quand il ne s’agit que de la réédition en vinyle d’une compilation, déjà parue en 2010 après une première apparition sur le marché japonais en 2004, il est des musiques qui résistent, encore et toujours, au recyclage. Il faut reconnaître que, pour une fois, la réplication est plutôt bien conçue : un parcours en 17 épisodes qui s’étalent de Rock Bottom (1973) à Cuckooland (2003) et que le respect dispensable de la chronologie n’est pas venu entraver. Tant mieux. Une sorte d’introduction oblique ou de résumé nonchalant d’une trajectoire qui se prête fort mal à la synthèse. Tout le monde ici – auteur, public et partenaires industriels – semble le savoir et en prendre son parti. Le sous-texte est à peine implicite : on aurait pu en choisir tout aussi bien 17 autres, tout aussi pertinents, mais nul n’est tenu à l’obligation de résultat quand la mission est impossible. Pourquoi, certes, mais pourquoi pas ? Alors, autant commencer par cette évocation partielle de Robert Wyatt et de ses plus grands ratés.

Même si l’intitulé paradoxal a sans doute été choisi pour souligner, par antiphrase, la profusion musicale insensée de ces morceaux accumulés au fil d’une non-carrière qui n’a croisé que brièvement le chemin des charts et de la reconnaissance publique – à deux reprises, c’est le cas de le dire, pour I’m A Believer (1974) et Shipbuilding (1982) – il résonne ici d’un écho forcément particulier. His Greatest Misses. En arrière-plan des chansons, il y a celles que l’on fait dans la vie. Passer, complètement saoul, par la fenêtre du quatrième étage, évidemment. L’instant fondateur est donc posé d’emblée : le 1er juin 1973 et ses conséquences subsistent, avec le reste. Et ce qui demeure est magnifique. Il y a évidemment quelque chose d’une renaissance éternelle dans cette voix qui survit au trauma pour entonner le plus beau des chants d’amour – Sea Song (1974). Justement par ce qu’elle laisse résonner en elle quelque chose de l’étouffement, du dernier souffle ou du premier cri. Le son s’échappe, comme de l’extrémité assourdie d’une trompette bouchée, et transporte avec lui tout ce que l’humanité a de plus vulnérable. Une résurrection, certes, mais diamétralement opposée à toutes les affirmations pseudo-nietzschéennes sur le triomphe du survivant. « Tout ce qui ne me tue pas rend plus fort ?« Connerie, bien ou mal interprétée. Plus l’âge avance et plus on s’aperçoit que tout ce qui ne tue pas arrache au contraire un peu de substance et broie un peu plus ce qui reste d’essentiel. Ce que Wyatt est arrivé à préserver, tant bien que mal, de sa liberté heureuse n’en est que plus admirable.

Il est vraisemblable que c’est bien ce sentiment partagé de liberté extrême qui fascine encore et permet aux disques de résister aux épreuves du temps et de la répétition. Les sillons nous entrainent ici sur des chemins de traverse où s’ouvrent, à chaque détour, de nouveaux horizons. Peu d’autres artistes ont été capables d’entretenir une relation aussi riche qu’ambivalente avec les canons de la chanson pop, entre l’émancipation totale et la fidélité absolue. Les mêmes méandres semi-improvisés semblent pouvoir ainsi s’orienter, de façon imprévisible, vers les dissonances fascinantes de Little Red Robin Hood Hit The Road ou de Solar Flares ou bien converger vers l’harmonie sublime et simple des comptines pour adultes que deviennent Heaps Of Sheeps ou P.L.A. Mais c’est encore comme interprète que Wyatt, à l’instar de ses idoles de jeunesse venus du monde du jazz, révèle toute une étendue complémentaire de son génie. Traitant comme de véritables standards, avec tout le respect et l’irrévérence que leur réinvention nécessite, des fragments hétéroclites de la musique populaire, il dessine une carte poétique de la contestation bienveillante où coexistent harmonieusement les expressions plus nettes de la révolte collective – Shipbuilding, toujours ou Arauco, de la chilienne Violetta Parra – et les bribes de la culture afro-américaine – Memories Of You, popularisé par Louis Armstrong ou At Last I’m Free de Chic. Aucun de ces éléments n’est ici exhibé comme un trophée exotique ou un souvenir de voyage. Chacun d’entre eux est traité avec cet art singulier de la réappropriation qui finit par composer l’une des œuvres les plus considérables et les plus influentes de la fin du siècle dernier.