Un jeudi après-midi de septembre, en fin d’après-midi, Pierre René-Worms semble parfaitement détendu, quelques heures avant le vernissage de son exposition Patrouille de Nuit au Confort Moderne, concentré idéal de ce que l’on peut espérer de la vivacité d’un centre culturel dédié à la musique, logé dans une ville de la taille de Poitiers. Assis dans le jardin en compagnie d’un Perrier, il confie revenir d’un shooting en Afrique qui s’est terminé tard le matin, très tard. Le décalage entre une vie peuplée d’images africaines et son existence passée à côtoyer des légendes du rock en devenir est au coeur de cette riche exposition, menée par le vibrant directeur des lieux Yann Chevalier et conçue en collaboration étroite avec l’œil bienveillant de sa commissaire associée, Georgia René-Worms. De panneaux géants de planches contact où la flamboyance d’une période révolue (fêtes au Palace, défilés extravagants) avoisine l’absurdité des rencontres de cette période (Amanda Lear et Georges Brassens ou Dalida et Village People sur une même pellicule) en tirages photographiques rassemblant principalement la première période de son travail jusqu’à 1987, Pierre René-Worms retrace humblement l’histoire du rock du milieu des années 70 à la fin des années 80. Du festival punk de Mont-de-Marsan en 77 à Joy Division quartier des Halles à Paris et la scène rennaise, si tant de groupes devenus légendaires sont passés derrière son objectif, offrant des images persistantes, vibrantes d’une émotion sans pareil, c’est certainement pour sa formidable propension à se fondre dans l’existence modeste de ces groupes encore presque inconnus et totalement accessibles. Décadrer la photo de presse, sortir de son carcan, et emmener son sujet ailleurs, tout en révélant l’arrière plan fascinant de leur univers. De lieux insolites en situations étonnantes, ces groupes en devenir deviennent amis, parfois photographiés à côté d’anonymes, devenant eux-mêmes témoins d’une époque en pleine explosion créative. Pour Pierre René-Worms, désormais revenu à ses premières amours, la photo en lien avec l’Afrique, tout est une affaire de liberté et de fidélité, qui transparaît tout le long de cette heure d’entretien qu’il nous a accordé.

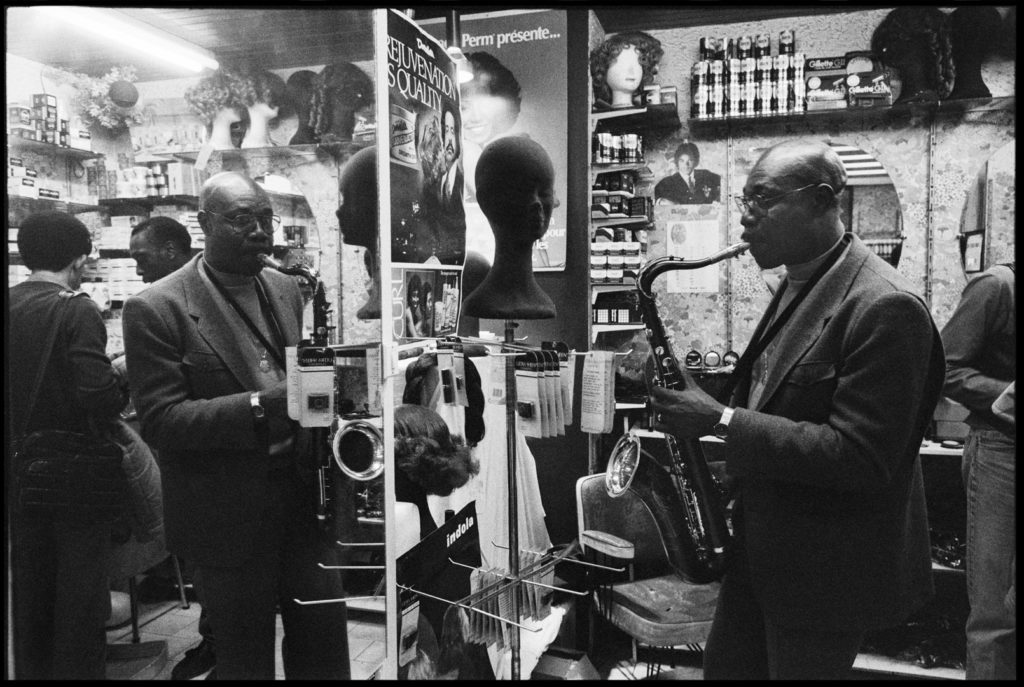

Quand on voit la dernière photo de ton expo (Manu Dibango dans un coiffeur du boulevard de Strasbourg à Paris) et la carrière que tu mènes actuellement en tant que photographe dédié à l’Afrique, on peut dire que la boucle qui est bouclée, puisque tu as commencé dans un magazine de musique africaine. Comment se sont déroulés tes débuts ?

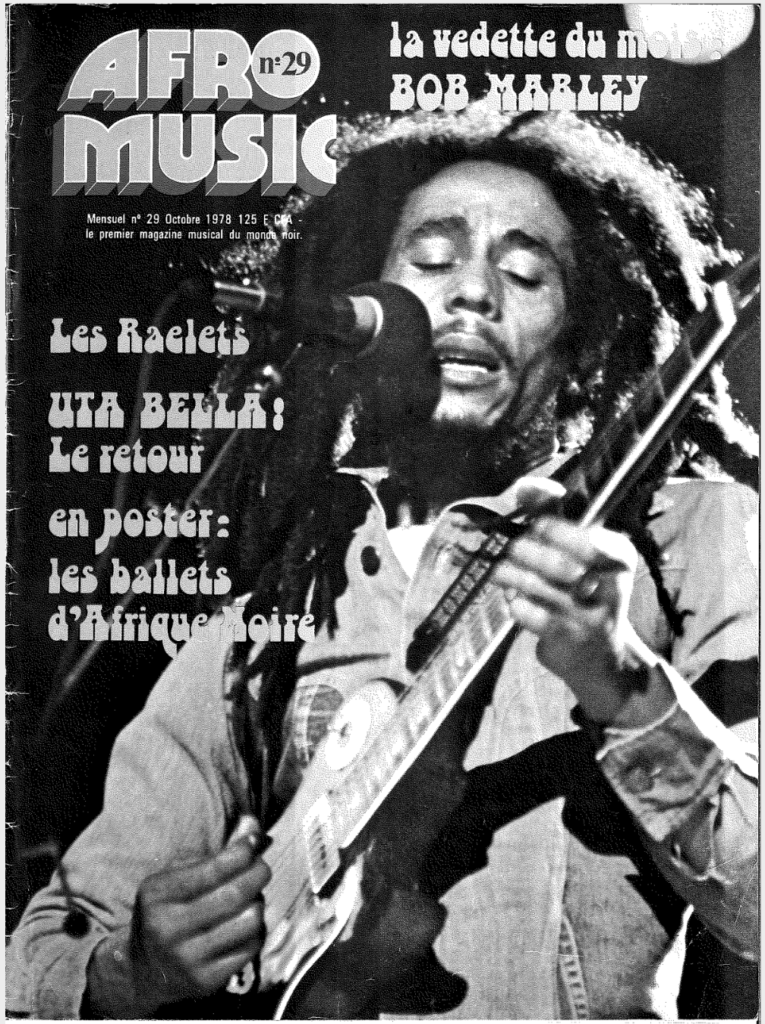

Sincèrement, par le plus grand des hasards. J’ai été mis en contact avec Jean-Jacques Dufayet, le rédacteur en chef français d’un magazine conçu à Paris par un ancien de la maison de disques Decca, celle des Rolling Stones mais aussi celle de Manu Dibango à l’époque. Dibango lui avait demandé de créer le magazine Afro-Music parce que le gars bossait auparavant à RTL. Il s’était fait de l’argent avec Soul Makossa (1972, ndlr), et voulait créer un magazine pan africain pour parler des musiques d’Afrique, mais aussi d’autres musiques que celles d’Afrique aux africains, ce que je trouvais génial en 76-77. Donc on parlait aussi bien de James Brown, d’un festival de jazz, que des Beatles, des Stones et du festival à Mont-de-Marsan.

C’est formidable qu’on puisse parler à cette époque du festival de Mont-de-Marsan dans un magazine pan africain…

Oui, le rédacteur en chef avait une ouverture d’esprit qui m’a permis de faire trois ou quatre feuillets sur le festival, et en août 77, je suis parti en mobylette de mon lieu de vacances à Saint-Jean de Luz pour aller à Mont-de-Marsan. Dix, vingt ou trente ans après, ça semble avoir été la belle épopée mais sur le moment, j’étais sur la ligne droite à 35 kilomètres heures, et avec les bagnoles qui me doublaient à 90… Bon, tu es moins fier. Tu n’as fait que cinq photos, tu pars pour deux jours, tu n’as jamais fait plus de 30 ou 40 bornes en mobylette et soudain, tu dépasses les 80…

C’était parmi un de tes premiers sujets.

Oui, en reportage, je crois, ensuite j’ai fait les festivals de jazz à Nice et à Antibes. Je crois que Mont-de-Marsan est vraiment mon premier festival. Mon premier concert, c’était le papier sur le concert de Santana à l’époque de Black Magic Woman, mais mon premier reportage effectivement, c’est le festival de Mont-de-Marsan pour un magazine de musique pan africaine.

Quels souvenirs gardes-tu de Mont-de-Marsan ? Au fil des années, c’est devenu un point de référence.

Ce qu’est devenu le festival de Mont-de-Marsan paraissait relativement anodin à ce moment-là, mais il a pris de la patine deux-trois ans après, est devenu quelque chose de mythique dix-quinze ans après, et quarante ans après, c’est dans la légende. Les photos au début étaient des images venant d’un spectateur, puisque je n’étais même pas accrédité. J’étais au premier rang, dans le public, il y a des photos de Sting au milieu des arènes, c’est d’ailleurs celle qui ouvre l’expo. Certaines images comme celles de Police avec Summers et Sting sont même floues parce que j’étais dans la foule que ça bougeait autour de moi. J’ai passé deux soirées entouré de mecs qui pogotaient devant les Clash, Eddie and the Hot Rods et les Damned !

Un bon bizutage en somme…

Oui, c’est très formateur. C’est les premiers concerts de rock, voir Bijou, Stychnine et même Police, ça parait totalement fou mais effectivement à cette époque là, les mecs de Police et les Clash étaient côte-à-côte sur les gradins en train de regarder Shakin’Street avec Fabienne !

Tu as continué à travailler avec Afro-Music jusqu’à quand ?

J’ai bossé avec eux jusqu’à la fin du magazine qui s’est malheureusement arrêté au bout de trois ans et demi. J’avais 18 -19 ans, et je me suis posé la question de savoir si j’allais continuer à bosser dans ce milieu ou si j’allais faire des études sérieuses et peut-être bifurquer. Mais j’avais envie de découvrir le monde et la vie, et j’étais bien dans cet univers du rock, aussi. Du coup, avec mon camarade qui était rédacteur en chef à Afro-Music, on a proposé à Rock & Folk une chronique mensuelle. Ce que j’avais commencé à faire avec Afro-Music sur les musiques rock m’a permis de poursuivre en proposant des images à Rock & Folk, à Paringaux, à Koechlin, à Colin qui étaient successivement directeur de la rédaction, rédacteur en chef et secrétaire de rédaction. Je leur proposais des photos tous les mois, ils les prenaient ou pas.

Comment, à une époque ou la proximité avec les artistes n’était pas du tout la même qu’aujourd’hui, on rentrait en contact avec eux, presque dans le quotidien de leur vie ?

J’étais un des rares à le faire. Je lisais le NME, le Melody Maker, je voyais un peu ce que faisaient les confrères en Angleterre, et je me disais : pourquoi en France, on ne ferait pas des images qui soient au niveaux de celles faites pour ces journaux anglais ? Ça me paraissait important que nous, à Paris, on puisse travailler correctement et faire de belles images, un peu décalées, parfois léchées, avec ces artistes-là. Ils s’y prêtaient d’autant mieux qu’ils étaient inconnus et que c’est la première fois qu’ils venaient en France, ils avaient envie de conquérir l’Europe à partir de Paris. Et de là, ils pouvaient conquérir le monde. Ils sortaient d’Angleterre pour la première fois, généralement. Je parle de Cure, de Police, des Clash. Je parle des Specials, de Madness, de Joy Division, toute cette génération de groupes que j’ai rencontrés au tournant de la fin des années 70 jusqu’au début des années 80. La plupart avaient fait un single et sortaient leur premier album. U2 aussi, mais c’est encore un cas un peu différent. Je les ai rencontrés un mois avant que Boy ne sorte en Angleterre, où j’étais en reportage avec Michka Assayas à Londres sur la nouvelle scène anglaise en mai 80. J’avais fait six mois avant Joy Division à Paris et en arrivant à Londres, on est allés chez Rough Trade, et là, on apprend que Ian Curtis venait de se pendre. On s’est dit, on est dans la merde pour le sujet… Le matin même, on avait vu ce jeune groupe irlandais de Dublin qui allait sortir son album un mois après, qu’on a vu à un concert devant vingt buveurs de bière dans un pub, et Island, leur maison de disques, nous proposé de les interviewer. Michka a dit ok, et on les a retrouvés dans l’appartement que la maison de disques leur avait loué à Londres pendant quinze jours, où ils faisaient la tournée des pubs. C’était la première fois qu’ils sortaient d’Irlande et qu’ils jouaient en Angleterre. Je suis tombé à un bon moment avec des groupes qui démarraient, certains sont totalement oubliés et n’ont plus jamais rien fait, mais d’autres ont marqué l’histoire du rock et en quelque sorte, j’ai participé au début de leur histoire. Même chose en France avec Taxi-Girl à Paris, avec Carte de Séjour à Lyon, ou à Rennes avec Etienne Daho.

Il y a d’ailleurs une photo assez géniale dans l’exposition, ou l’on voit Étienne Daho entouré de toute la clique de Rennes de cette époque-là, au début de l’aventure des Transmusicales.

Effectivement, c’était une commande pour le magazine Actuel avec lequel je collaborais. C’est un peu fou comme histoire, mais juste avant que le mensuel ne ressorte en novembre 79 dans la formule menée par Jean-François Bizot, il avait repris un almanach annuel. Pour sa première édition en 1977, il voulait faire des sujets sur des artistes africains et on lui avait parlé du photographe qui shootait tous les artistes africains de Paris. C’est comme ça que j’ai rencontré Bizot, on a sympathisé, il n’en revenait pas que ce soit un petit blanc de 17-18 ans qui soit le photographe spécialisé en Afrique à Paris. On a retravaillé ensemble l’année suivante sur l’almanach Actuel numéro 2, puis quand il a lancé le mensuel, je suis devenu photographe rock branché d’Actuel, parce que je bossais déjà pour Rock & Folk, Libé et Best. Cette photo avec Etienne Daho et la nouvelle scène rennaise, c’était en fait les enfants de Marquis de Sade. Un mois avant, j’avais photographié pour Actuel un concert de Marquis de Sade dont il y a quelques images exposées, prises dans la faculté de lettres de Dijon. On avait été sidérés par le charisme de Philippe Pascal et la beauté de leur musique.

Pour cette photo sur la nouvelle scène rennaise, j’ai été chercher là-bas les nouveaux groupes de la ville, qui tournaient et gravitaient autour de Marquis de Sade. C’était entre la première et la seconde édition des Transmusicales : la première ayant eue lieu en juin 79 et la seconde en décembre 80. On a monté cette photo un mois avant le premier concert d’Etienne Daho aux Trans, avec des groupes historiques de la scène rennaise. Il y avait les Sax Pustuls, qui comprenait deux membres de Marquis de Sade, Daniel Paboeuf et Philippe Herpin ; L’Ombre Jaune dans lequel jouait Daniel Chevenez, futur Niagara ; un groupe brestois, les UV Jets ; Les Nus aussi, qui tourne toujours et il y avait ce gars tout seul. Il avait fait une maquette, il tournait un petit peu, en électron libre sur cette scène-là, il s’appelait Etienne Daho Jr à l’époque. J’ai sympathisé avec lui, il m’a fait écouter ses démos sur cassettes, dans sa chambre, logée dans une tour HLM à Rennes où il habitait avec sa mère. J’ai trouvé ça hyper intéressant et j’ai commencé à m’attacher à ce gars, et c’est comme ça qu’on est devenus amis, on a fait pas mal d’images à ce moment-là qui ont été rassemblées dans un livre qui est sorti il y a trois ou quatre ans. C’était le début d’une longue amitié, et quarante et un ans après, on est toujours amis. Ce matin, il m’a d’ailleurs envoyé un petit message d’encouragement pour l’expo. Ça fait plaisir de se dire qu’on a aidé un artiste a être connu, et que pendant toutes ces années, on a continué à bosser ensemble. Je suis fier de ça, on a un projet de monter une expo à un moment là-dessus, ça se fera ou pas, en tous cas les photos sont là.

Tu évoquais Michka Assayas, c’est aussi un lien durable puisqu’il est là pour passer de la musique pour le lancement de ton exposition. Comment s’est noué ce lien ?

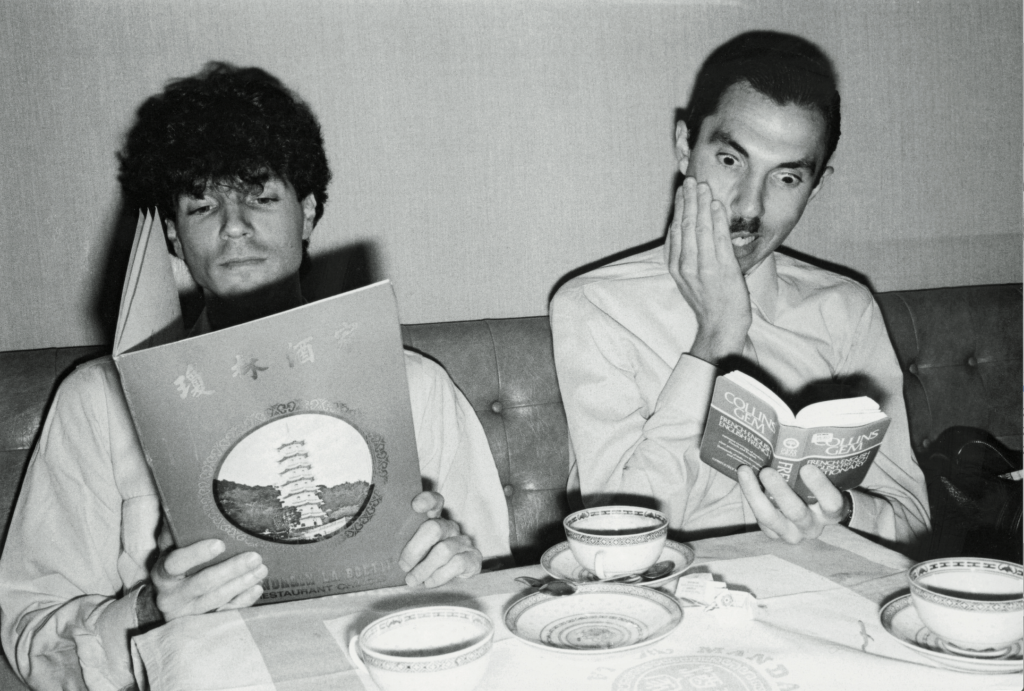

Alors, en avril 80, je travaillais également au Monde de la Musique à cette époque-là, et Jean-Pierre Lentin, le rédacteur en chef, un ancien d’Actuel, avait été contacté par un jeune étudiant en Normale Sup qui avait envie de contribuer à son magazine. Il n’avait jamais écrit de sa vie et avait envie de faire un article sur la nouvelle scène anglaise, il était fan de rock et connaissait tout par cœur, il avait des fiches dans sa chambre depuis une bonne quinzaine d’années, c’était déjà l’érudit rock. Jean-Pierre m’a demandé si ça m’intéresserait d’aller à Londres avec ce journaliste pendant une semaine tous frais payés et découvrir la nouvelle scène anglaise, et j’ai dit oui, évidemment. J’ai rencontré Michka l’avant-veille du départ, on ne se connaissait pas, et il m’a dit qu’il avait tel rendez-vous, qu’il allait essayer d’en caler d’autres, qu’on partirait une semaine et qu’il fallait prendre nos billets. A l’époque, c’était compliqué, trop cher de prendre l’avion direct, il n’y avait pas d’Eurostar, donc on a pris le train jusqu’au Touquet, l’avion jusqu’à l’autre côté de la Manche puis le train à nouveau jusqu’à Londres. Une vraie expédition ! Il connaissait quelqu’un de sa famille qui nous a prêté un appart, et on a été voir des concerts. On a vu les Young Marble Giants, et pas mal de groupes dont U2. On a travaillé ensemble cette semaine qui a été initiatique pour tous les deux. J’ai rencontré plein d’artistes qui ont marqué l’histoire de cette musique post-punk. On a gardé le lien ensuite car je travaillais à Rock & Folk et il leur a proposé des sujets sur lesquels on a bossé ensemble. On était aussi fêlés du même type de musique post-punk new wave qu’on avait envie de faire passer dans ce magazine qui était quand même le plus gros titre de rock à l’époque avec un tirage de 120000 – 130000 exemplaires, ce qui parait énorme aujourd’hui. Mais quand on arrivait à faire passer un quart de page sur The Cure ou U2, c’était le bout du monde. On faisait de l’entrisme pour ces groupes et en fait, on était presque leurs attachés de presse avant l’heure. On faisait de l’agitprop, il n’y avait pas de réseaux sociaux à l’époque, et on était à la fois journalistes et militants, on défendait une vision de la musique, des valeurs, une énergie que n’avaient pas les rédacteurs en chef qui parlaient plutôt de Led Zep, Deep Purple ou AC/DC parce que ça vendait. A l’époque, quand ils faisaient une couverture sur Téléphone ou Trust, c’était plus vendeur selon eux que de faire la une sur U2 ou The Cure. C’est plus tard que c’est arrivé. Nous on a essayé de défendre certaines valeurs et une idée de la musique, mon challenge était de défendre cela, je me considérais un peu comme un découvreur de talents. Être là avant les directeurs artistiques de maisons de disques.

Il y a eu des groupes dont tu as parlé à des directeurs artistiques et qui ont été signés par la suite ?

Etienne, c’est un des meilleurs exemples, j’ai essayé de faire du bruit à droite et à gauche pour qu’il puisse être signé. Chez Celluloid, il y a aussi eu certains artistes. Je me suis aussi attaché à Etienne en dehors de sa musique, elle-même très attachante. Musicalement, il apportait déjà quelque chose de décalé et totalement différent par rapport à son époque, décalé comme mes images. Il écoutait par exemple quelqu’un que je ne connaissais pas : Ricky Nelson, une grande star des années 50. On était décalés sur notre planète l’un comme l’autre, et il a fait mon éducation musicale, il m’a fait écouter le Velvet, Françoise Hardy…

Il a cet esprit de transmission très fort, y compris vis-à-vis de son public.

Oui, tout en étant novateur dans les sons. Il fait la jonction entre les sons modernes et les rend accessibles, et c’est un passeur d’artistes magiques souvent méconnus.

Tu parlais de l’aspect décadré de tes photos, on retrouve beaucoup cela dans l’expo. Des photos prises dans des lieux inhabituels, avec parfois des anonymes… Comment arrivais-tu à contextualiser ce cadre de travail?

C’était surtout ma vision des choses et ma volonté de travailler, de créer. Je n’avais pas vraiment voulu être photographe à la base, je voulais être journaliste, rencontrer du monde, voyager, monter des choses différentes. Les photographes de rock à ce moment-là, ça ne m’intéressait pas tellement de les voir bosser, ils avaient rendez-vous avec tel groupe à telle heure à l’hôtel et pendant dix minutes, ils faisaient trois photos devant le mur et ensuite, au revoir. Ce n’était pas comme ça que j’avais envie de bosser, j’avais du temps devant moi, l’envie de faire les choses autrement, c’était un peu mon école de la vie. C’était mes années universitaires, passées dans la rue, à travers les loges des groupes, les bars. Les années de formation de mon œil aussi, où j’ai appris le reportage, le photo-journalisme. Une école de la vie visuelle et de manière totalement autodidacte. J’ai jamais pris de cours de photo, j’avais acheté ce livre, L’Aristocratie du Reportage Photographique, et j’ai cru qu’en appuyant sur le bouton, c’était parti mais finalement c’est dur, hyper compliqué, mais gratifiant. A chaque fois on recommence à zéro comme un écrivain devant sa page blanche, on se remet à l’ouvrage et il faut repartir à partir de rien, on essaye de créer une photo qui reste. Et je suis fier que quarante ans après, ces photos existent toujours.

Techniquement, tu procédais comment ?

Je développais mes photos, je faisais tous mes tirages, j’apprenais tout en même temps. J’avais pas les moyens, c’est cher la photo et ça rapporte peu. Développer une planche contact, faire des tirages, acheter des films… Je me payais mes cuvettes, mes bains et je faisais mes développements après le concert, souvent après minuit, je séchais mes pellicules au séchoir à cheveux ; à deux heures je commençais à faire mes tirages et à six heures, je m’écroulais. Je n’ai pas gardé beaucoup d’images de concerts dans l’expo mais à ce moment-là je faisais parfois trois concerts par soir. Il y avait des trucs partout, au Palace, aux Bains-Douches, au Bataclan… Mais ce n’était pas le lieu où les photos m’intéressaient le plus, je préférais faire des images décalées avant la scène, avant la vague, beaucoup plus intéressant que de faire des images de concert qui finalement sont presque toutes les mêmes.

Au début de l’expo, il y a un regard impliqué dans les revendications de la société et de la politique de l’époque, à travers quelques sujets forts comme le financement de l’apartheid par les banques françaises, l’affaire des diamants de Giscard, la manifestation CGT pour le statut des artistes qui est toujours complètement d’actualité. Qu’est ce que tu avais envie de dire à travers ces clichés qui dépassent le cadre strict de la musique ?

Oui, j’ai voulu documenter la société de l’époque. Par contre, je n’ai jamais voulu être un photographe d’agence parce que j’ai toujours voulu être indépendant, autonome et faire ce qui me plaisait. Ne pas être tributaire de commandes, faire les sujets qui m’intéressent à ma manière pour qu’in fine, mes photos soient publiées. Donc il y a vraiment une responsabilité éditoriale personnelle pour réaliser des sujets de qualité, en harmonie et en adéquation avec des éditeurs qui puissent les diffuser et me payer. J’ai parfois été salarié quelquefois mais j’ai toujours eu une liberté de travail, c’était ma grande chance et mon souhait. Même aujourd’hui, je suis responsable d’un pôle photo où je fais des sujets que je choisis, en adéquation par rapport à notre lectorat, c’est le plus important. Je me considère en tant que photo-journaliste, avec ce regard-là. Ne pas être pote avec les artistes, mais pouvoir faire des rencontres et transmettre des émotions à travers ces photos qui transmettent des informations qui puissent être publiées et qui aient un impact. Certains se sont appropriées ces images dans les livrets des 33 tours, j’ai fait une centaine de pochettes de disque dans le rock et plus encore sur l’Afrique, mais mon cœur de métier, c’est le print, le papier.

Ces photos plus sociétales étaient publiées ?

Oui, c’était difficile, c’était parfois du quart de page, de la vignette, c’était compliqué parce que les sujets n’étaient pas toujours très pertinents par rapport au regard des rédacteurs en chef. Mais c’est ce qui est magique, toutes ces images ont traversé les décennies parce qu’elles représentent des combats, des valeurs qui sont encore en adéquation par rapport à la société d’aujourd’hui. C’est toujours moderne, trans-générationnel, mais c’est aussi cyclique tout ça. À l’heure actuelle, il n’y a plus beaucoup de presse mais ces photos finissent au mur dans des centres d’art contemporain et représentent une histoire de la société française, une histoire musicale de la France et du rock anglo-saxon et c’est génial. Ce qui est bien aussi, c’est de se dire qu’on ne s’est pas trompés dans les choix qu’on a fait et dans la manière de travailler. Ces groupes ont une pertinence par rapport aux jeunes générations, et même celles d’avant. Il y a un look, une énergie, une revendication à laquelle ils s’identifient et que les jeunes groupes essayent de faire passer aujourd’hui. Beaucoup de choses viennent de cette époque-là.

Tu as souhaité raconter une histoire chronologique dans ton exposition, qui s’arrête dans la fin des années 80.

Oui, l’accrochage s’arrête vers 87 au moment où je suis vraiment dans les musiques du continent africain, où j’ai quitté le rock parce qu’il n’y avait plus vraiment la liberté de créer avec les artistes que j’avais envie de défendre, parce que tout était verrouillé par les maisons de disques, les attachés de presse et les services marketing. L’accès était beaucoup plus compliqué, et travailler avec eux comme j’avais envie de le faire aussi. Je suis reparti vers l’Afrique d’où je venais, pour travailler avec la nouvelle générations d’artistes émergeants de la sono mondiale telle que l’avait imaginée Jean-François Bizot : Youssou N’Dour, Mory Kanté, Ismaël Lô, Papa Wemba, Alpha Blondy. Ce n’était plus en lien avec Actuel car je travaillais avec un magazine pan africain, je suis reparti vers l’Afrique parce que je pouvais vraiment travailler avec la plus grande liberté, et avec les artistes. Des cadres, des lieux beaux, de belles lumières, ces photos ont beaucoup tourné à ce moment-là car elles étaient rares, j’étais le seul photographe blanc francophone à aller là-bas et elles étaient publiées dans toute la presse française, africaine et même internationale. Elles ont été publiées au Japon, aux États-Unis. Ce n’était pas le propos de cette exposition, je les montrerai sûrement un jour, en tous cas l’exposition se finit sur ces quelques images sur l’Afrique, la dernière étant celle de Manu Dibango chez un coiffeur africain boulevard de Strasbourg. C’est aussi un hommage à Manu, qui est parti il y a un an et demi du covid-19. J’ai effectivement bouclé la boucle avec celui qui m’a ouvert la porte sur le monde de la musique, et qui a été comme Etienne un grand passeur de culture, bienveillant avec ceux qu’il a côtoyés. Ce sont des histoires de fidélité, tout ça, tout comme avec Michka. C’est assez rare dans la musique, ces histoires-là.

Patrouille de Nuit

Patrouille de Nuit

super itw. très interessant. merci.

certaines photos n’apparaissent plus (mont de marsan, rachid taha, daho+elli). dommage.

C’est rectifié, merci de votre attention !

J’aime flâné du coté du boulevard de Strasbourg car c’est une enclave de Paris Encore populaire ou l’ont peux voyager gratuitement ,on se sent à la fois a Paris mais aussi complètement ailleurs