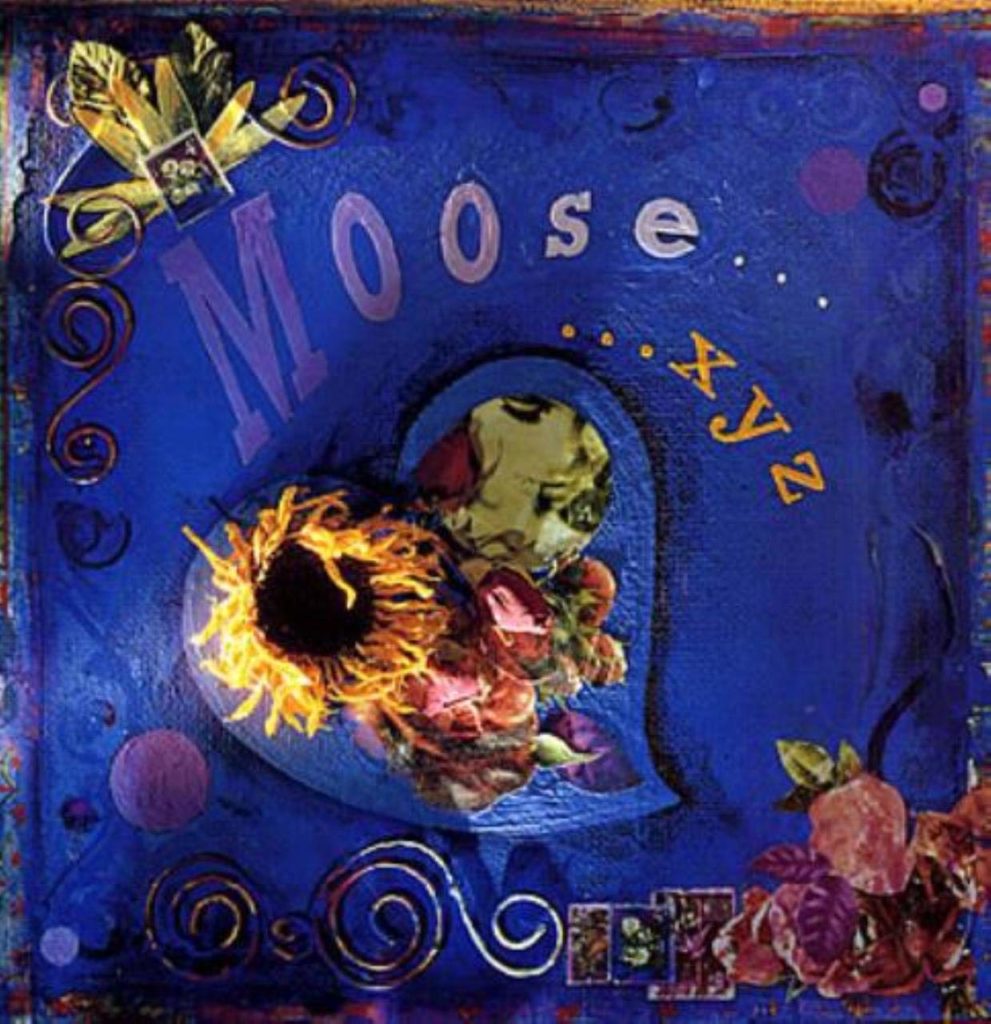

Enfin. Son heure est sans doute venue. Parce que, voyez-vous, il existe toujours une deuxième chance pour des disques de cette envergure, ayant joué un rôle déterminant, anticipant les tendances, qu’elles soient rétro ou novatrices. …XYZ, donc. Album à la fois fondateur et passerelle futuriste, passeport rétroactif et pierre angulaire esthétique, au parti pris d’un culot que l’on n’a peut-être toujours pas mesuré à sa juste valeur. Et véritable déclaration d’intention d’une formation qui cherche alors encore une stabilité. Ils sont deux à tenir les rênes de cette aventure. Deux garçons déjà presque trop vieux pour aspirer à devenir de ces pop stars dont la Grande-Bretagne raffole – ils frôlent la trentaine – et un tantinet dilettantes – ceci expliquant sans doute cela. Kevin J McKillop et Russell Yates se sont rencontrés à la toute fin des années 80 et travaillent dans l’un de ces magasins de disques d’occasion qui émaillent Londres. Autant dire l’endroit rêvé pour parfaire sa culture et réviser ses classiques.

Enfin. Son heure est sans doute venue. Parce que, voyez-vous, il existe toujours une deuxième chance pour des disques de cette envergure, ayant joué un rôle déterminant, anticipant les tendances, qu’elles soient rétro ou novatrices. …XYZ, donc. Album à la fois fondateur et passerelle futuriste, passeport rétroactif et pierre angulaire esthétique, au parti pris d’un culot que l’on n’a peut-être toujours pas mesuré à sa juste valeur. Et véritable déclaration d’intention d’une formation qui cherche alors encore une stabilité. Ils sont deux à tenir les rênes de cette aventure. Deux garçons déjà presque trop vieux pour aspirer à devenir de ces pop stars dont la Grande-Bretagne raffole – ils frôlent la trentaine – et un tantinet dilettantes – ceci expliquant sans doute cela. Kevin J McKillop et Russell Yates se sont rencontrés à la toute fin des années 80 et travaillent dans l’un de ces magasins de disques d’occasion qui émaillent Londres. Autant dire l’endroit rêvé pour parfaire sa culture et réviser ses classiques.

Moose, dont le patronyme n’est autre que le surnom officiel de McKillop (dérivé d’une marque de bière canadienne, Moosehead), naît au moment où le vingtième siècle entre dans sa dernière décennie. Concours de circonstances, accointances bienvenues, maquettes aux chouettes vertus, petites amies “influentes” et voilà le groupe sur l’un de ces vrais-faux labels indépendants qui pullulent alors dans la prude Albion, Hut Recordings. Dès 1991, l’Angleterre voit décrépir la déridée Madchester, et ses hebdomadaires musicaux lui cherchent fissa un remplaçant. Alors, quelques mois avant l’avènement de Nirvana et la reconnaissance publique d’une musique purement électronique, naît le concept un tantinet fumeux de shoegazing (les musiciens regardent leurs chausses en jouant, d’où le nom), également regroupé sous la bannière de The Scene That Celebrates Itself (pour résumer, ils sont tous copains). Avec My Bloody Valentine en géniteur désigné, l’histoire réunit finalement des acteurs aux personnalités assez diverses, de Ride à Chapterhouse, de Lush à Slowdive, en passant par The Telescopes, Catherine Wheel ou… Blur. Moose joue le jeu, profite de l’engouement, récolte de chouettes articles au sujet de ses premiers maxis, Jack et Suzanne, où nos garçons dissimulent sous une distorsion vivifiante des chansons dignes de ce nom – un procédé choisi faute de temps et de moyens, se justifieront-ils plus tard. Mais Yates et McKillop ont déjà en tête leur grand œuvre. Sur leur troisième Ep, Reprise, ils tombent d’ailleurs en partie les masques, en offrant une ballade extatique au dépouillement ravissant, ce This River Will Never Run Dry, dont l’action se situerait plutôt sur la côte Ouest dans la seconde moitié des sixties qu’en ce début de décennie 90 au bord de la Tamise.

Dix-sept ans après une sortie initiale à l’automne 1992, il est toujours aussi fascinant d’apprendre qu’…XYZ est un premier album. Car, encore aujourd’hui, il reste une énigme atemporelle, dont on n’a pas fini de visiter chaque recoin. L’assurance des compositions, la minutie avec laquelle chaque détail est peaufiné, le charme d’arrangements alors décalés – plus personne n’entre à l’époque en studio accompagné d’un orchestre – confèrent à ce disque une aura différente. Pour l’auditeur plus ou moins novice, il est une boîte de Pandore resplendissante. Enregistré sous la houlette du producteur américain Mitch Easter (Murmur et Reckoning de R.E.M., entre autres) et du dénommé Lincoln Fong, également intronisé bassiste officiel, l’album emmène celui qui veut bien se laisser guider sur des sentiers où il n’avait jamais osé s’aventurer. D’autant qu’en ces temps reculés, le désormais sanctifié Forever Changes de Love est une pépite enfouie que quasiment personne n’a encore déterrée, mais que les deux comparses ont pourtant choisi comme mètre étalon. Un mètre étalon qu’ils ont décidé de présenter dans les formes à la dream pop (© Simon Reynolds) des Cocteau Twins, entre autres formations des eighties aux appétences sonores monumentales. Entre ces deux mondes, il existe un fossé, pense-t-on… Que Moose, orfèvre artisan, va s’ingénier à combler. Avec une maestria confondante et un talent désarmant. Également épaulé par Richard Thomas à la batterie, un multi-instrumentiste surdoué déjà croisé au sein des oniriques Dif Juz, mais aussi sur des disques de Felt ou… Cocteau Twins (comme saxophoniste soprano), Steve Young de Colourbox au piano ou l’ancien Modern English Mick Conroy, le tandem originel parvient à transcender les chapelles. Comme si Elektra et 4AD ne formaient plus qu’un même label, Moose emprunte la mélancolie bleue chère à A.R. Kane pour l’emmener prendre l’air du côté de la campagne américaine ou des rues de San Francisco. On croise ici des pop songs d’une évidence démesurée (Little Bird, Friends, Soon Is Never Soon Enough, avec la présence aux chœurs d’une certaine… Dolorés O’Riordan), des cordes comme s’il en pleuvait (Polly, Sometimes Loving Is The Hardest Thing, High Flying Bird), des valses à faire enrager Burt Bacharach (I’ll See You In My Dreams). En reprenant Fred Neil le temps du splendide Everybody’s Talking popularisé par Harry Nilsson sur la bande originale de Macadam Cowboy (1969), le groupe risque gros artistiquement mais rafle la mise en signant une version au charme crépusculaire. Et s’amuse à multiplier les clins d’œil, tiré à quatre épingles (bien avant que ses contemporains n’aient l’idée d’écluser eux aussi les puces de Greenwich pour mettre la main sur des costumes aux coupes fifties et sixties), citant, au détour d’une note de piano ou d’un accord exquis, American Spring ou Laura Nyro, les Walker Brothers ou Tim Buckley. Guitares douze cordes et fausse ingénuité, chant détaché mais prégnant, harmonies ensoleillées succédant à des atmosphères brumeuses, élégance de tous les instants sont les fils conducteurs d’un album qui se balade nonchalamment entre Paris (ce romantisme échevelé) et Nashville (les ambiances bucoliques), Vieux et Nouveau Continent. Bien évidemment, tout cela ne suffira pas. Et …XYZ aura beau récolter quelques belles chroniques (dont l’une assez flamboyante dans le Melody Maker du susmentionné Reynolds), il essuie un sale échec commercial. Que sanctionne fissa le label en remerciant Moose sans autre forme de procès. Heureusement, Yates, McKillop et leurs sbires ne s’arrêteront pas en si bon chemin (chaotique, quand même, le chemin), et produiront trois autres albums de haute volée (mention très spéciale pour le successeur Honey Bee, en 1993), avant de jeter l’éponge définitivement en 2002.

Première pierre d’une discographie aussi chiche que riche, …XYZ n’a bien sûr besoin d’aucun bonus particulier pour susciter un nouvel intérêt au XXIème siècle. Il n’empêche, en plus des huit titres extraits des trois premiers simples (les mêmes réunis à l’époque sur la compilation américaine, Sonny & Sam), où se dessinent peu à peu le savoir faire d’un tandem de songwriters qui a appris sur le tas (l’impétuosité mélodique de Jack, la nonchalance de Suzanne, la grandeur déjà évoquée de This River…), on aurait été fort aise de (re)trouver ici la cover féérique de The Moon Is Blue de Colourbox, rengaine electropop matinée de soul métamorphosée en fugue champêtre baignée dans un halo de slide. Mais qu’importe. Puisque rien ne saurait ternir l’improbable grandeur de …XYZ, un Forever Changes succombant aux caresses de This Mortal Coil. C’est vous dire la splendeur des ébats.

cher basterra ils reeditent quand en vinyle les 3 autres albums studio? tu as des infos?