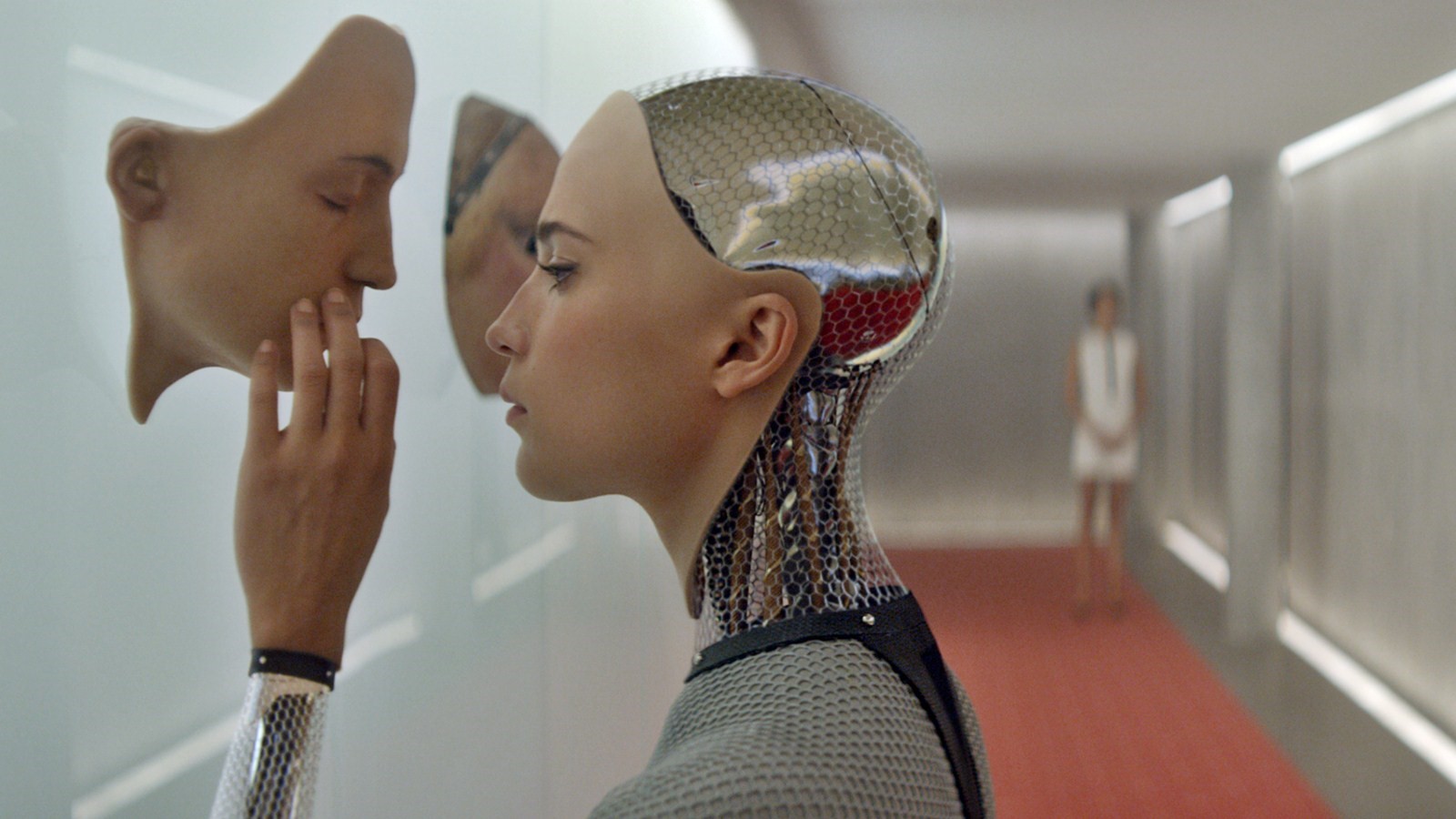

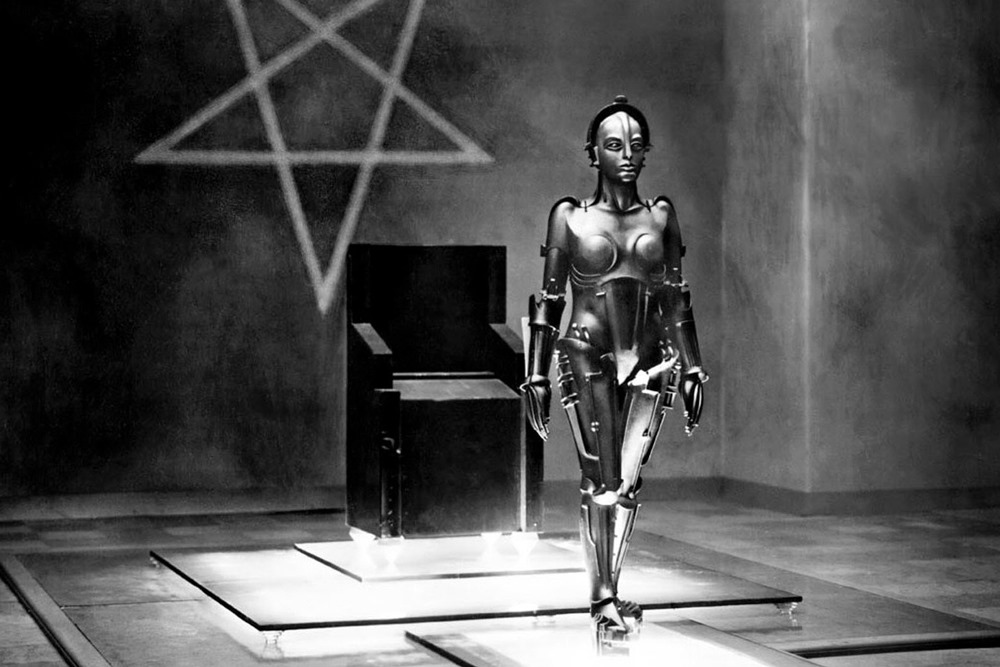

Il avait hésité. C’est ce qu’était encore la vie de mon père, à 40 ans : une hésitation. C’était avant le chômage, et la certitude d’avoir définitivement perdu. Il avait hésité puis laissé sa main choisir : ce ne serait pas le disque de Madness qu’il ramènerait à la maison, également sur les rayonnages du supermarché où il avait fait halte en quittant le bureau, mais The Age of Plastic, le premier album d’un duo britannique, The Buggles, dont le premier single Video Killed The Radio Star allait bientôt faire pivoter l’axe de rotation de la Terre, et dont la pochette graphique semblait tendre des passerelles de fils colorés vers ses Rotring et sa planche à dessin, ses outils d’ouvrier. Nous étions fin 1979, je n’avais pas 10 ans, l’âge des rêves et des voitures de plastique, et c’était le premier disque contemporain à pénétrer le sanctuaire de ma chambre d’enfant, où il allait faire fleurir dans mon imagination plus de mondes que ceux des Beatles et des yéyés réunis, qui avaient jusque-là circonscrit le mien autour de romances framboise-cassis auxquelles le déménagement brutal d’Elisabeth, à qui j’avais offert mon cœur et le stylo-plume avec lequel elle ne m’écrirait jamais, venait de donner un méchant tour de blender – je n’en dormirais pas pendant un an. Une chanson, en particulier, allait me tenir la main longtemps et m’accompagne toujours, après Air, Daft Punk, Chromatics et le rétrofuturisme des années 90 que The Age of Plastic devançait de quinze ans. Une bossa nova en circuits imprimés dont la beauté radioactive me brûle encore l’esprit : I Love You (Miss Robot), sorte de bluette graphite-latex ultra thin feel entre un homme et une androïde téléopératrice-chauffeur-esclave sexuel (You make love like a metronome/Don’t drive too fast when you take me home), mue par une boîte à rythme au groove de pacemaker, la basse funk de Trevor Horn – moitié du groupe, bientôt producteur de Frankie Goes to Hollywood, The Art of Noise, Propaganda – et la voix vocodée de Geoff Downes. Un truc envoûtant, grouillant de synthétiseurs et traversé de chœurs féminins semblant sortir d’une publicité radio pour shampooing des années 50, qui réussissait à être à la fois totalement artificiel et étrangement chaleureux, un peu comme ces feuilles d’argent qu’on voit les sauveteurs déployer sur les rescapés d’une catastrophe. Une couverture de survie pour cœurs accidentés. La portée de ses paroles, où il était essentiellement question de sexe et de solitude, m’échappait encore, bien sûr, pourtant cette histoire d’amour impossible résonnait en moi – même impossible, il était là, le mien, lui, s’était envolé – comme le feraient celles de Philip K. Dick et de Fritz Lang que je découvrirais peu de temps après, stupéfié, dans Blade Runner et Metropolis.

Car si le futur que dessinait The Age of Plastic à grands jets d’aérographe argentés sur mes nuits d’enfant, obsédé par l’image, la jeunesse et la technologie, avait le goût d’un verre d’eau de boulons, et si Miss Robot, où l’homme entretenait un dialogue plus étroit que jamais avec la machine, incarnait un monde en marche vers la mécanisation du corps, sa synthétisation, sa digitalisation et donc sa disparition (un thème vieux comme la révolution industrielle qui, au seuil des années 80, entrait dans l’ère numérique), sa frange étain et ses hanches de silicone avaient pour moi quelque chose d’apaisant. Elles survivraient à la bombe atomique, dont la Guerre froide et le signal obstiné du « pic-vert russe », ce radar soviétique dressé à des milliers de kilomètres que nous avions tous pu entendre sur le poste radioamateur du père d’un voisin, faisaient encore peser une menace très concrète sur nos esprits. Elles survivraient aussi aux éruptions du cœur, à la dérive des sentiments et à la fin des mots. Surtout, elles donnaient corps à un rêve, celui qu’avaient fait les deux rats de studio qu’étaient Trevor Horn et Geoff Downes, et que feraient tous les geeks, les informaticiens et les cœurs à fendre du monde entier : à l’objet de mon amour enfui pourrait un jour se substituer un simple objet amoureux, un artefact qui, lui, me serait fidèle pour la vie. C’est au quatrième refrain que la chanson basculait, tandis que la caisse claire, montée sur vérins hydrauliques, emballait mon rythme cardiaque et que le narrateur, qui s’était jusque là contenté d’égrener des « I love you » métalliques comme on effeuillerait un bouquet de tournevis, osait enfin la seule question qui l’animait : « I love you Miss Robot / Do you love me ? » Entouré de mes dessins, de mes dictionnaires anglais/français et de mes centaines de Lego multicolores, j’étais certain qu’un jour, fusse-t-il lointain, Marie, Rachel, Emilie, Lana, Elisabeth ou quel que soit le prénom que ma vie aurait choisi de lui donner, me répondrait : « Oui, éperdument. »