Le patriarcat doit disparaître comme un lointain souvenir de l’histoire.

Le patriarcat doit disparaître comme un lointain souvenir de l’histoire.

Guillaume Kosmicki

Si vous n’avez pas fui, râlé, crié au loup, trollé ou ricané en lisant cette épigraphe extraite de la conclusion du dernier ouvrage de Guillaume Kosmicki, Compositrices, d’abord merci, et : la lecture de ce livre vous enthousiasmera, stimulera, interrogera pour peu que vous ayez du goût pour les perspectives, l’histoire et l’historiographie, et (un peu, un tout petit peu, ou alors beaucoup) la musique et la musicologie. Dans le cas contraire, on se permet de douter que vous preniez le temps de lire le livre avant d’émettre un avis dans votre cerveau, à voix haute, sur un réseau, en commentaire du présent article, etc. Pour information : ça ne vous fera pas exister plus, ni moins. Et donc merci de, hein, voilà. Continuer la lecture de « Compositrices, Guillaume Kosmicki (Le mot et le reste) »

Avec la parution en octobre 2022 aux éditions

Avec la parution en octobre 2022 aux éditions  L’underground dance électronique UK a toujours été marqué par un certain nombre de caractéristiques saillantes : science du breakbeat, usage des basses et infrabasses, importance du MC, influences dub et dancehall, pratique du rewind, etc. Le tout croisé avec le canon techno/house en provenance des USA, conférant à cette une scène une véritable insularité générique : des premiers productions bleeps aux formes les plus contemporaines de bass music, en passant bien évidemment par le hardcore UK, la jungle, le UK Garage, le grime ou le dubstep, une certaine logique de continuité peut en effet être repérée, par-delà les mutations inhérentes à la succession de ces différents courants ou sous-courants. C’est tout l’objet d’une série d’articles

L’underground dance électronique UK a toujours été marqué par un certain nombre de caractéristiques saillantes : science du breakbeat, usage des basses et infrabasses, importance du MC, influences dub et dancehall, pratique du rewind, etc. Le tout croisé avec le canon techno/house en provenance des USA, conférant à cette une scène une véritable insularité générique : des premiers productions bleeps aux formes les plus contemporaines de bass music, en passant bien évidemment par le hardcore UK, la jungle, le UK Garage, le grime ou le dubstep, une certaine logique de continuité peut en effet être repérée, par-delà les mutations inhérentes à la succession de ces différents courants ou sous-courants. C’est tout l’objet d’une série d’articles succession de genres de dance music (…) c’est aussi une subculture, une sorte de macroscène qui tire sa cohésion d’une infrastructure durable composée de radios pirates, de clubs, de promoteurs de raves et de disquaires spécialisés, mais aussi de rituels et de procédures (…) pour la plupart hérités de la culture des sound systems jamaïcains (…). »

succession de genres de dance music (…) c’est aussi une subculture, une sorte de macroscène qui tire sa cohésion d’une infrastructure durable composée de radios pirates, de clubs, de promoteurs de raves et de disquaires spécialisés, mais aussi de rituels et de procédures (…) pour la plupart hérités de la culture des sound systems jamaïcains (…). »  La légende veut que dans un bar new-yorkais, au milieu des années 90,

La légende veut que dans un bar new-yorkais, au milieu des années 90,  Pour en avoir vécu une infime portion dans les conditions du direct, on sait depuis bien longtemps que les souvenirs d’

Pour en avoir vécu une infime portion dans les conditions du direct, on sait depuis bien longtemps que les souvenirs d’

Le pas de côté est ambitieux et assez excitant du point de vue du lecteur, avec un pied bien au nord ancré aux mythes immémoriaux et contemporains autour de la figure de

Le pas de côté est ambitieux et assez excitant du point de vue du lecteur, avec un pied bien au nord ancré aux mythes immémoriaux et contemporains autour de la figure de  Le musicien australien

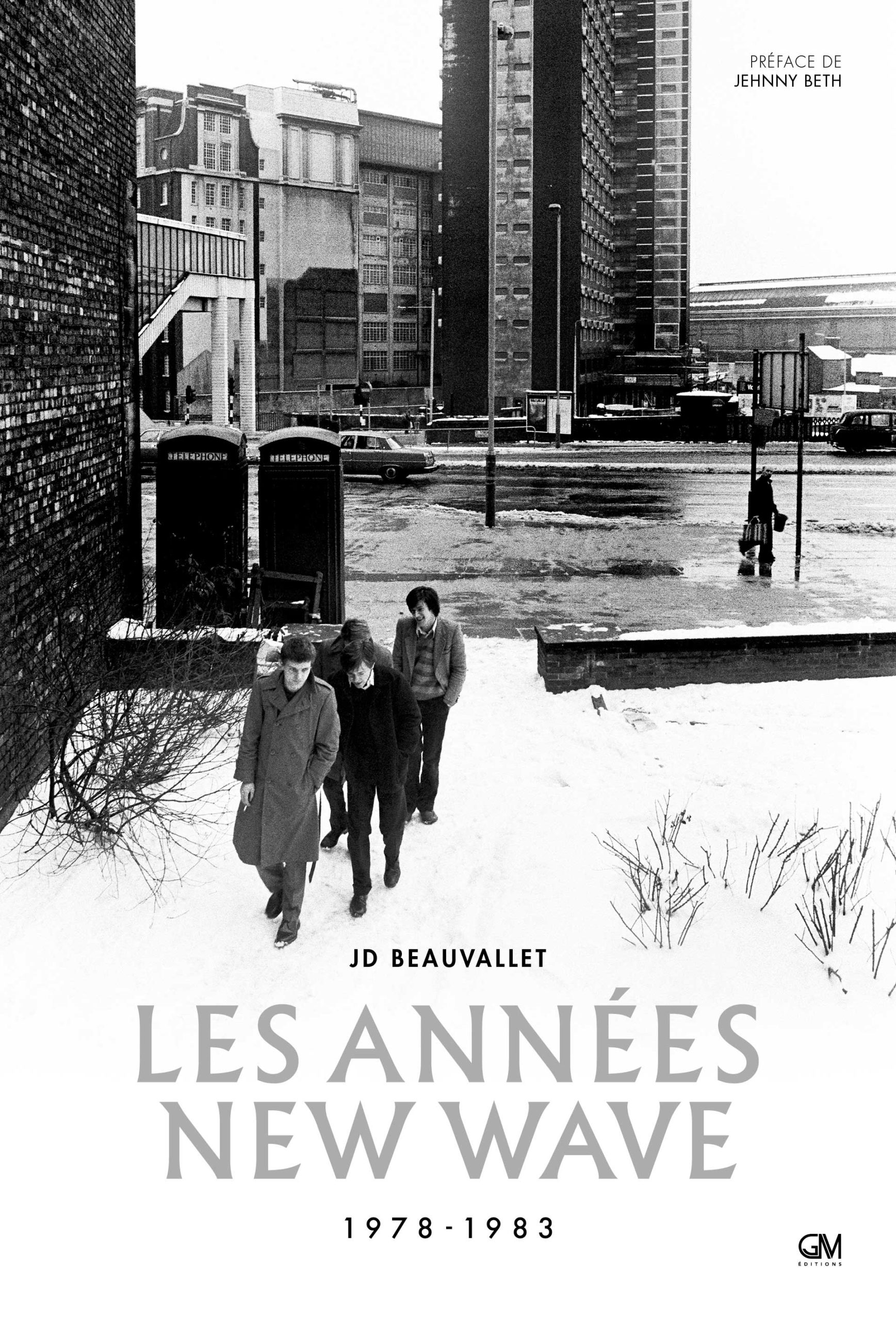

Le musicien australien  Alors que les années 80 s’exposent au

Alors que les années 80 s’exposent au