Il y a un paquet d’idées reçues qui courent à propos d’Exile in Guyville, la plus connue étant que le disque aurait été conçu comme une réponse féminine à Exile on Main Street. Ce qui est à la fois vrai et faux : la plupart des chansons du disque sont déjà écrites au moment où Liz Phair s’inquiète d’un high concept qui serait à même de les emballer de façon séduisante, et surtout elle n’a pas encore entendu la moindre note du classique des Stones. Elle rattrapera son retard en cours de route, et l’idée fera son chemin : où l’on voit que Liz Phair a toute l’audace des débutants, qui compensent leur défaut d’expérience par une insouciance conquérante, mélange de naïveté et de roublardise. Dans les faits, son disque est moins une réponse à celui des Stones qu’une lettre ouverte adressée à son environnement immédiat. Car Guyville existe bien : c’est le Chicago périphérique et pas encore gentrifié de Wicker Park, alors squatté par tous les wannabes de la scène indie-rock du coin (d’où sortiront entre autres Come et Urge Overkill). L’exil du titre est lui aussi bien réel : celui d’une femme dans un milieu d’hommes, précisément cette scène indie-rock dans laquelle elle cherche à s’intégrer, partagée entre défiance et fascination pour cette faune plus en veine de parler que d’agir, de parader que d’être. Guyville, c’est cette bande de types qui mettent leur collection de disques entre eux et le monde et cultivent leur cynisme comme une fleur en pot, exactement comme les geeks de High Fidelity (le film) qui, tiens donc, se passe lui aussi à Wicker Park et dont le personnage principal est incarné par John Cusack, qu’on retrouve comme par hasard dans plusieurs chansons d’Exile in Guyville (Phair et lui étaient alors très proches : tout est dans tout). Mais Guyville, ce sera désormais aussi le disque d’une fille qui se bat pour exister, un contrepoint à l’univers macho de Wicker Park, une protestation de franchise contre le pharisaïsme d’un milieu qui édicte des règles d’autant plus arbitraires qu’elles ne sont écrites nulle part, juste le fruit d’un ethos qui se voudrait pur et intègre mais dissimule mal son fond d’indifférence réelle et de petites lâchetés.

Pour autant, Liz Phair n’est pas une riot grrrl, ni la pionnière d’un post-féminisme qui n’en finit plus de semer ses graines de fausse subversion dans l’univers du consommable instantané. Dépourvue de vanité, elle n’a pas non plus l’esprit de solidarité qui caractérise un mouvement, ni celui de l’arriviste auquel on l’a associée en la surnommant à l’occasion « indie Madonna ». D’abord destinée aux arts plastiques, la musique n’était pour elle qu’un simple dérivatif : les chansons qu’on trouve sur les premières cassettes home-made réunies pour cette réédition, Liz Phair les enregistre pour elle-même, avec une guitare électrique non-amplifiée (offerte par John McEntire : décidément le monde est petit), en penchant sa tête au-dessus des cordes pour s’entendre jouer, et chantant à bas volume pour ne pas réveiller ses colocataires. D’intérêt inégal, ces esquisses permettent surtout de mesurer le trajet parcouru jusqu’au produit fini, en se demandant au passage comment un tel chef-d’œuvre a pu sortir d’un tel foutoir. Ne pas sous-estimer l’apport de Brad Wood, à la fois batteur et producteur du disque : alors que les autres mâles de Guyville, par jalousie inconsciente ou paternalisme (à moins que ce soit les deux), ont cherché à brider les élans de Phair, à la décourager ou à dénaturer sa musique, Wood a compris, seul, ce qu’il y avait à faire : ne pas surproduire, garder les défauts, libérer le papillon sans le réduire en poudre. Ici, tout sera fait à l’envers : d’abord les prises guitare-voix, et la batterie en dernier, d’où cette rythmique bancale qui donne son cachet inimitable à l’ensemble. Classique instantané, le disque semble tenir de l’accident heureux autant que de la plus pure nécessité : celle de quelqu’un qui trouve sa singularité presque par défaut, faute de sonner comme ses modèles, dans cet intervalle entre l’idée fixe et l’incapacité d’y atteindre. Après des centaines d’écoutes, Exile in Guyville continue de dispenser ses charmes comme un parfum jamais éventé : si l’on comprend l’attrait mi-voyeuriste, mi-gêné qu’on ressent toujours à l’écoute de Flower (« I want to be your blow job queen »), en revanche on ne saura jamais vraiment pourquoi le voyage en avion de Stratford-On-Guy nous émeut autant : est-ce le contraste entre le délivré impassible de Liz Phair et la mélodie qui épouse idéalement les sentiments sans forme qui nous agitent quand on se trouve à 30 000 pieds d’altitude ? Ou simplement la nouvelliste de génie qui name-droppe Galaxie 500 et Brigitte Bardot dans un même élan sans pour autant donner l’impression de se la raconter ? On ne sait pas non plus ce qui l’emporte, sur Dance of the Seven Veils, entre la tendresse du falsetto ou la franchise sans fard de la confession, ni ce qui nous hypnotise le plus dans ces moments de faux-calme que sont Glory, Gunshy ou Shatter, ni encore de quelles profondeurs viennent les sonorités liquides de Canary ou Explain it to me, cette insondable mélancolie presque inconcevable de la part d’une fille d’abord réputée pour sa façon de nous attraper au col et de nous dire à l’oreille ce qu’on n’a surtout pas envie d’entendre (nous, les types de Guyville ou de n’importe où). Ce qu’on sait par contre de façon certaine, c’est qu’il n’y aura plus jamais de disque comme celui-là. Ni de la part d’épigones, ni de la part de Liz Phair elle-même : on peut répliquer un son, à la limite une attitude, mais pas la sincérité d’un élan juvénile et spontané et, plus que tout le reste, inspiré. Exile in Guyville sort directement de la période magique de la vingtaine où l’on crée une fiction de sa propre vie, faute d’avoir suffisamment vécu. Évidemment, quelqu’un qui chante « Fuck and run, even when I was twelve » (ce qu’on n’a aucune raison de ne pas croire) avait déjà connu son lot de mésaventures, et de quoi noircir des dizaines de carnets, mais ce serait insuffisant de réduire le disque à sa dimension autobiographique. Ceux qui font œuvre d’art ne vivent peut-être pas moins que les autres, simplement ils passent plus de temps à rêver : Exile in Guyville n’est pas le récit harassé d’une pauvre fille revenue de tout, c’est celui d’une fille bien éduquée issue des banlieues saines de Chicago (celles précisément qu’on voit dans les films de John Hughes), qui fantasme au moins autant qu’elle expérimente, enfin qui assume sa part de naïveté en cherchant d’abord à se surprendre elle-même avant de vouloir choquer les autres : c’est plus risqué d’être comme tout le monde et de dire simplement la vérité que de vivre à l’opposé de la masse, dans une marginalité bien identifiée, avec ses codes admis d’anormalité, qui par conséquent ne dérangent personne. Liz Phair n’a rien d’une agitée ou d’une foldingue, ce n’est pas Lydia Lunch ou Wendy O. Williams, mais typiquement la bonne copine que pas grand-chose a priori ne distinguait de la desperate housewife qu’elle aurait pu devenir (destin qui l’a d’ailleurs rattrapée à un moment, mais c’est une autre histoire). Ses chansons n’en explorent pas moins toutes les facettes de la psyché, la sienne et celle des hommes qu’elle croise en rêve ou en réalité, quitte à exprimer une maturité qui dépasse celle dont elle est réellement capable. Évidemment il y a le sexe. Mais Fuck and run n’est pas la chanson-trophée d’une maneater, c’est au contraire le goût de cendre des coucheries sans lendemain, l’aveu d’une sentimentalité bafouée. Mesmerizing raconte la même histoire sur le mode de l’autodérision et de l’antiphrase : Liz Phair a beau proclamer des représailles d’un air menaçant, le désir désespéré d’hypnotiser son bourreau n’est jamais dupe. Et la subversion n’est pas forcément l’outrage (devenu le meilleur outil d’autopromotion) : c’est simplement dire la vérité, et d’abord une vérité pas forcément flatteuse pour soi-même, ni profitable : en s’extrayant de la nasse de Guyville, Liz Phair s’est aliénée une partie de son premier public, et y a sans doute laissé un certain nombre d’illusions. Mais elle a également réussi à se faire entendre au-delà de toute espérance, glissant du jour au lendemain des murs confinés de sa chambre à une exposition massive, et engendré nombre de vocations : de Courtney Barnett à Lana Del Rey, en passant par des choses diluées jusqu’à l’insipide comme Alanis Morrissette, le spectre est presque illimité de sa descendance directe ou indirecte. Loin de s’étioler, sa combinaison unique de sex-appeal et de rage a essaimé jusqu’à la banalisation, à commencer par la sienne propre : oui, Liz Phair a déçu, et alors ? Il nous reste Exile…, ce repère inamovible auquel on reviendra toujours. Au-delà de la simple crudité, et même de son côté revanchard, ce disque est d’abord l’aventure d’un esprit vif dans un monde trop étroit pour son désir. On l’écoute comme on lirait un livre, pour savoir ce qui se passe dans le cerveau de notre dissemblable. Que Liz Phair n’ait pas vraiment tenu ses promesses par la suite est presque anecdotique, en tout cas il n’y a pas à le regretter : être visité par la grâce une seule fois dans sa vie, c’est déjà un miracle assez enviable, qui lui vaut dès à présent l’éternité. Je n’ai pas de meilleure conclusion que celle donnée par Pitchfork à l’occasion de la première réédition de l’album, il y a déjà dix ans : « Les hommes ne peuvent avoir aucune idée de ce que c’est d’être une femme. Mais en écoutant ce disque, on jurerait que si ». Et c’est pourquoi nous t’aimons pour toujours, Liz.

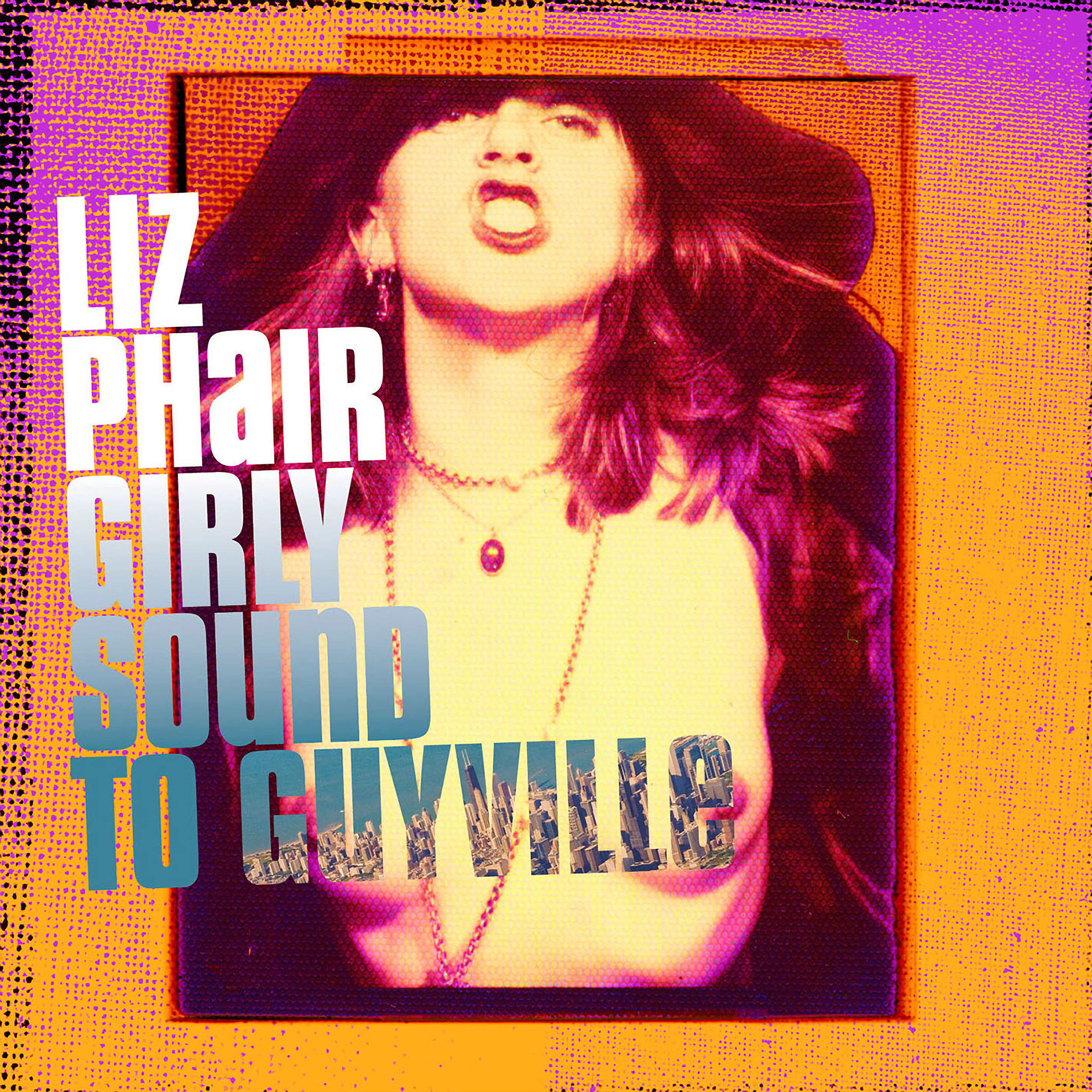

Girly Sound To Guyville: The 25th Anniversary Box Set de Liz Phair est réédité chez Matador / Beggars.

Girly Sound To Guyville: The 25th Anniversary Box Set de Liz Phair est réédité chez Matador / Beggars.

Monsieur Wilde,

Sur la couverture du disque, veuillez constater que la madame Phair est fortement dépoitraillée.

ha ha ha !

Bon, assez rit.

« Girly Sound To Guyville » existe en 1 CD (12 € Fnacouille) sans tout le bazar autour.

Faisant juste la connaissance de Liz Phair, est-ce bien utile de me taper les trois (3) CDs ?

Merci d’avance et en retour,

moi-même

Hello Hal, honnêtement la version 1CD suffit. L’album est double et compte 18 titres dont rien à jeter ! Le reste (maquettes diverses) sont vraiment pour le fan acharné

OK, merci !