Quand l’idée a surgi de cette recension estivale et collective de quelques-uns des albums précieux, disparus entre les mailles trop lâches des filets du streaming, mes premières pensées se sont d’abord tournées vers les catégories où se piochent généralement les habituels rescapés de ces opérations de sauvetage rétrospectif : pressages privés ou confidentiels, antiques oubliés des catalogues des années 1960 ou 1970 jamais recyclés en CD – a fortiori en numérique – et autres songwriters maudits voués, dans le meilleur des cas, à des cultes posthumes. Tout cela est bel et bon, mais pas pour aujourd’hui. Englouti corps et biens dans le néant virtuel, Whiteout ne semblait pourtant posséder aucun des attributs le destinant à une disparition aussi rapide et complète.  Né à la bonne époque – celle où l’industrie discographique britannique brillait encore de ses derniers feux et dépensait sens trop compter pour promouvoir à peu près n’importe quoi – signé sur le bon label, celui du premier album de The Stone Roses, et partageant, pour sa première tournée en 1994, la tête d’affiche avec un petit groupe de Manchester alors en pleine ascension vers la gloire – Oasis, oui – le quartet écossais a aujourd’hui sombré dans un néant dont les moteurs de recherche peinent à l’extirper. Pas l’ombre d’une notule chronique sur Allmusic, où le premier LP du groupe récolte misérablement et sans commentaire la note médiocre de 2 sur 5 – pour les preuves à l’examen, inutile de repasser. Pas le début d’une réapparition sur les compilations abondantes consacrées à la Britpop et à ses moindres déclinaisons, alors même qu’ont été exhumés les plus négligeables des tâcherons ayant un jour posé leur pinte sur le comptoir du Good Mixer – évitons de citer trop de noms, par pudeur pour Pimlico et Thurman. Rien, zéro, peau de haggis comme on dit par chez eux. Alors qu’il est encore possible de se procurer l’édition originale pour une poignée de centimes sur tous les bons sites d’occasion, balançons donc quelques superlatifs à la volée : streaming ou pas streaming et si l’on veut bien considérer que Grand Prix (1995) – non, pas celui de Biolay, le vrai – explose les frontières du genre et reste hors-concours, Bite It demeure vingt-cinq ans après sa sortie, ex-aequo avec It Doesn’t Matter Anymore, 1997 de The Supernaturals, le meilleur album écossais de Britpop.

Né à la bonne époque – celle où l’industrie discographique britannique brillait encore de ses derniers feux et dépensait sens trop compter pour promouvoir à peu près n’importe quoi – signé sur le bon label, celui du premier album de The Stone Roses, et partageant, pour sa première tournée en 1994, la tête d’affiche avec un petit groupe de Manchester alors en pleine ascension vers la gloire – Oasis, oui – le quartet écossais a aujourd’hui sombré dans un néant dont les moteurs de recherche peinent à l’extirper. Pas l’ombre d’une notule chronique sur Allmusic, où le premier LP du groupe récolte misérablement et sans commentaire la note médiocre de 2 sur 5 – pour les preuves à l’examen, inutile de repasser. Pas le début d’une réapparition sur les compilations abondantes consacrées à la Britpop et à ses moindres déclinaisons, alors même qu’ont été exhumés les plus négligeables des tâcherons ayant un jour posé leur pinte sur le comptoir du Good Mixer – évitons de citer trop de noms, par pudeur pour Pimlico et Thurman. Rien, zéro, peau de haggis comme on dit par chez eux. Alors qu’il est encore possible de se procurer l’édition originale pour une poignée de centimes sur tous les bons sites d’occasion, balançons donc quelques superlatifs à la volée : streaming ou pas streaming et si l’on veut bien considérer que Grand Prix (1995) – non, pas celui de Biolay, le vrai – explose les frontières du genre et reste hors-concours, Bite It demeure vingt-cinq ans après sa sortie, ex-aequo avec It Doesn’t Matter Anymore, 1997 de The Supernaturals, le meilleur album écossais de Britpop.

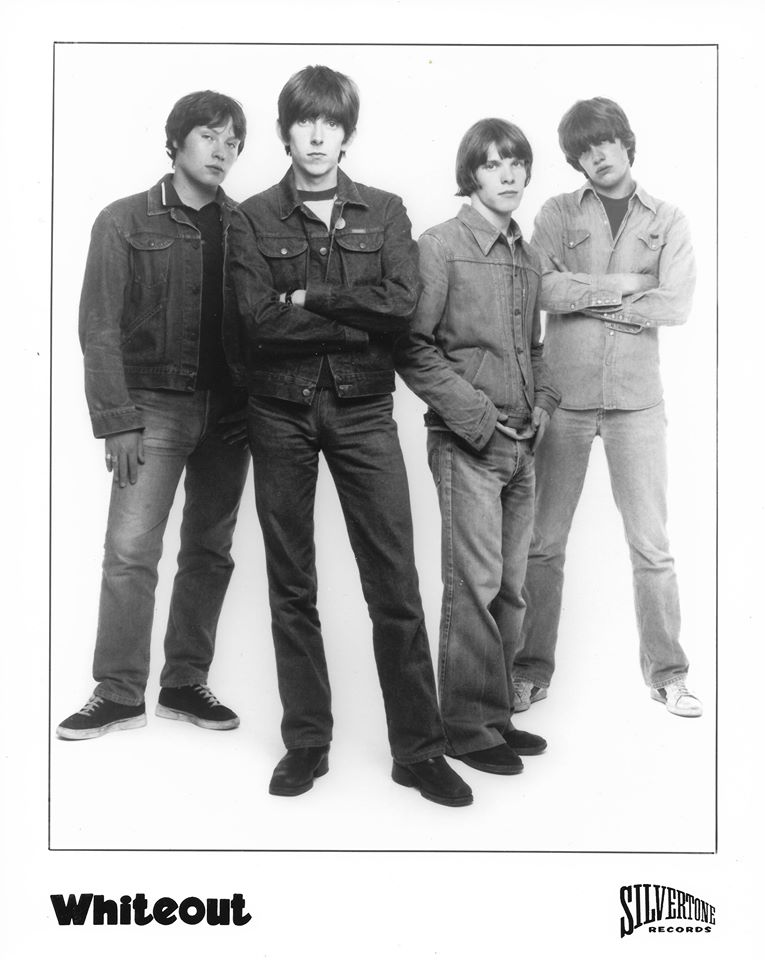

On y retrouve en effet tous les ingrédients du genre, jusque dans les moindres péripéties biographiques qui ont mené à la formation du groupe à Greenock, au nord-ouest de Glasgow, au tout début des années 1990. Rassemblés comme tant d’autres, frères Gallagher compris, autour d’une passion adolescente commune pour les premières fulgurances des Stone Roses, Andrew Caldwell (chanteur), Eric Lindsay (guitare), Stuart Smith (batterie) et Paul Carroll (basse) – aucune relation familiale avérée avec le premier batteur d’Oasis Tony McCarroll pour le coup – tâtonnent, composent, peaufinent leurs chansons et leurs mèches, sans oublier de s’acheter leurs premières paires de Stan Smith avec l’avance complaisamment versée par Silvertone, en quête d’un successeur aux Stone Roses alors en panne d’inspiration pour occuper le devant d’une scène nationale en pleine floraison pop. Enregistré sans anicroche majeure entre l’Ecosse et Londres – dans les studios Battery, comme pour mieux suivre les Stone Roses à la trace – Bite It suscite à sa sortie de nombreuses comparaisons avec Teenage Fanclub. Proximité géographique mise à part, il y a sans doute un je-ne-sais-quoi de semblable dans cette nonchalance provinciale et cette décontraction mélodique qui s’écarte assez nettement des scansions rigides et des métriques cocainées alors très en vogue du côté de Camden. Ces affinités s’entendent de façon plus évidente sur les quelques ballades – No More Tears, Everyday – qui auraient pu figurer en bonne place sur un point d’étape, quelque part entre Grand Prix (1995) et Songs From Northern Britain (1997).

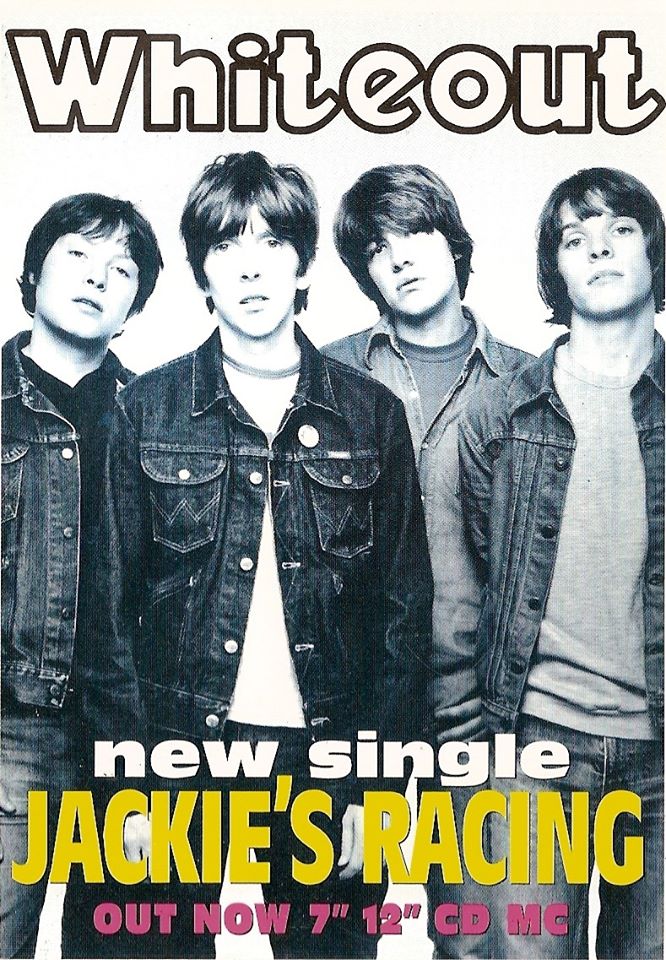

Disons, pour faire simple, que Whiteout est un peu l’équivalent de ce qu’aurait pu devenir la bande de Norman Blake si elle avait remplacé, en guise de Graal et d’horizon, Big Star par les Faces. Dépourvues de vraies subtilités, les chansons possèdent ici, en revanche, le charme débraillé, convivial et un brin racoleur des meilleurs morceaux de Ronnie Lane et consorts. Sur Altogether, la proximité vocale avec Rod Stewart est même assez saisissante. Et surtout, contrairement à la plupart de ses concurrents londoniens de l’époque, Whiteout ne semble jamais forcer ses traits les plus populaires ou surjouer les accents plébéiens qui confèrent toute leur efficacité spontanée à ces douze chansons, très simples et très réussies. Dans ces Thirty Eight et autres Jackie’s Racing, on reconnaît ce plaisir de jouer, un peu balourd mais authentique, qui imprégnait les hymnes de fête foraine et d’auto-tamponneuses signés par les stars du Glam, T-Rex en tête.

Disons, pour faire simple, que Whiteout est un peu l’équivalent de ce qu’aurait pu devenir la bande de Norman Blake si elle avait remplacé, en guise de Graal et d’horizon, Big Star par les Faces. Dépourvues de vraies subtilités, les chansons possèdent ici, en revanche, le charme débraillé, convivial et un brin racoleur des meilleurs morceaux de Ronnie Lane et consorts. Sur Altogether, la proximité vocale avec Rod Stewart est même assez saisissante. Et surtout, contrairement à la plupart de ses concurrents londoniens de l’époque, Whiteout ne semble jamais forcer ses traits les plus populaires ou surjouer les accents plébéiens qui confèrent toute leur efficacité spontanée à ces douze chansons, très simples et très réussies. Dans ces Thirty Eight et autres Jackie’s Racing, on reconnaît ce plaisir de jouer, un peu balourd mais authentique, qui imprégnait les hymnes de fête foraine et d’auto-tamponneuses signés par les stars du Glam, T-Rex en tête.

Quelques mois plus tard et un album plus loin, enregistré en trio après le départ de Caldwell – on ne poussera pas le vice jusqu’à conseiller de l’écouter – le tour de manège s’achève brutalement pour le groupe qui sombre presque immédiatement dans l’anonymat, sans que l’on puisse trouver trace de la moindre postérité. A ce jour, seul le guitariste Eric Lindsay a été pas reçu sur scène en compagnie de Joe McAlinden, une autre ex-Superstar pour d’autres raisons. Qu’à cela ne tienne puisque, figé dans un état originel que les compromissions de l’âge n’ont jamais corrompu, Bite It continue de faire figure de mini-classique, étrangement préservé par l’oubli.