Par où commencer ? Par la rumeur qui voudrait que le créateur de Peaky Blinders, Steven Knight, aurait retroussé les manches de sa Ben Sherman pour se lancer dans la production d’une série consacrée à l’explosion du ska Two-Tone à Coventry et Birmingham à la toute fin des années 1970. Avec un pitch qui fera frémir l’échine nostalgique de toute ma génération : « C’était la bande originale qui traduisait merveilleusement l’atmosphère de l’époque, dans les rues, dans les clubs, dans les tribunes ». Suggs, le chanteur de Madness, ne nous avait finalement pas dit mieux entre deux digressions autour de son amour pour Chelsea : « Cela dit, il n’y avait pas grand-chose d’autre pour s’occuper à ce moment précis en Angleterre, c’était une période assez triste. Il n’y avait que le punk et le hooliganisme pour tuer l’ennui.

NDLR : Ecoutez la playlist Two-Tone par Nicolas Ksiss-Martov en bas de page.

Sur le papier, et donc bientôt sur votre plateforme préférée, ce projet s’avère presque idéal, dans la grande veine du « je vais vous raconter l’histoire de la pop musique en vous démontrant que j’ai de la culture et du vécu ». Netflix a déjà tenté le coup avec The Get Down (2016), sur la naissance du hip-hop à New York. Devant la surabondance de programmes qui désormais se déversent sur nos écrans et surtout smartphones, et souvent de qualité, la tentation se révèle évidemment séduisante d’aller puiser abondamment dans les mythologies que le XXe siècle nous a laissé sous forme de vinyles exposés sur Instagram et autres belles interviews en ligne. This Is England (2006), et ses suites, l’avait parfaitement illustré sans qu’il soit possible de crier au scandale tant les codes et les références étaient maîtrisés. Espérons cette fois-ci que le résultat s’avérera un tantinet plus abouti que The English Game (2020), cette dommageable tentative de mettre en images les débuts du ballon rond dans le nord de l’Angleterre.

![]() Comment rendre hommage au mouvement Two-Tone, même si le genre dépasse les seules frontières du label à damiers, ce « revival » -– quel terme sacrilège — ska qui a peut-être délivré un ou deux des plus beaux albums pop de l’histoire ? Comment s’éloigner des caricatures entrevues par exemple dans La Boum ou ce « son » s’invite entre deux slows pathétiques, avec même un petit cours de danse ? Par quel miracle ne pas se perdre dans la pire des éruditions, exacte et précise, puisée d’un clic mais dépourvue d’âme, qui se répand en articles, revues, galeries et posts de vieux articles du New Musical Express sur pages Facebook ? Qui va déchirer cette image sautillante et joyeuse de ce qui fut peut-être la plus respectable et respectueuse tentative de faire danser Charles Dickens et George Orwell ?

Comment rendre hommage au mouvement Two-Tone, même si le genre dépasse les seules frontières du label à damiers, ce « revival » -– quel terme sacrilège — ska qui a peut-être délivré un ou deux des plus beaux albums pop de l’histoire ? Comment s’éloigner des caricatures entrevues par exemple dans La Boum ou ce « son » s’invite entre deux slows pathétiques, avec même un petit cours de danse ? Par quel miracle ne pas se perdre dans la pire des éruditions, exacte et précise, puisée d’un clic mais dépourvue d’âme, qui se répand en articles, revues, galeries et posts de vieux articles du New Musical Express sur pages Facebook ? Qui va déchirer cette image sautillante et joyeuse de ce qui fut peut-être la plus respectable et respectueuse tentative de faire danser Charles Dickens et George Orwell ?

Plus que le savant, en revenir en politique peut-être, que Max Weber me pardonne. Et aux souvenirs. À cette baston déclenchée entre skinheads et ostréoculteurs dans un bal à Ronces-les-bains, près de Royan, en 1986 ou 1987, sur Night Boat To Cairo de Madness, autour d’un désaccord épistémologique sur la notion de bousculade et de pogo. À cette interview fleuve de Suggs de Madness dans Les Inrocks (en 2009, peut-être), où il racontait si bien les boot boys déambulant sous ses yeux de gosse, les 45 tours Trojan de son grand frère, de quelle façon le groupe s’était formé dans son coin de la capitale britannique, de son pub idéal où le juke-box enchaînerait Fats Domino et Prince Buster, des pilules qu’il avalait quand il s’occupait de The Farm, ces hooligans de Liverpool qui se mirent à faire de la musique pour s’amuser encore un peu plus. À cet épisode de Father Ted, où le prêtre irlandais organise une soirée paroissiale, se retrouvant à ne pouvoir passer ad vitam que le 45 tours de Ghost Thown des Specials…

Plus que le savant, en revenir en politique peut-être, que Max Weber me pardonne. Et aux souvenirs. À cette baston déclenchée entre skinheads et ostréoculteurs dans un bal à Ronces-les-bains, près de Royan, en 1986 ou 1987, sur Night Boat To Cairo de Madness, autour d’un désaccord épistémologique sur la notion de bousculade et de pogo. À cette interview fleuve de Suggs de Madness dans Les Inrocks (en 2009, peut-être), où il racontait si bien les boot boys déambulant sous ses yeux de gosse, les 45 tours Trojan de son grand frère, de quelle façon le groupe s’était formé dans son coin de la capitale britannique, de son pub idéal où le juke-box enchaînerait Fats Domino et Prince Buster, des pilules qu’il avalait quand il s’occupait de The Farm, ces hooligans de Liverpool qui se mirent à faire de la musique pour s’amuser encore un peu plus. À cet épisode de Father Ted, où le prêtre irlandais organise une soirée paroissiale, se retrouvant à ne pouvoir passer ad vitam que le 45 tours de Ghost Thown des Specials…

Et aussi, ce fait extraordinaire que l’on peine encore aujourd’hui à entendre un quelconque groupe ou artiste français les citer en influence. Parce que malheureusement, chez nous, la musique prend toujours et encore les atours d’une passion de psychorigides des étiquettes. Finalement, nous avons le même problème pour digérer le grand paradigme de la pop que nos anciens pour s’approprier le marxisme. L’Italie connut son Kool Herc de la dialectique avec Antonio Gramsci qui sampla tous les concepts du Prussien rouge de Trèves. Vienne la Rouge porta un austro-marxisme aussi rationnel qu’iconoclaste ; et même la Perfide Albion, un Eric J Hobsbawm, historien des révolutions entre deux sessions de Duke Ellington et un match de foot. Chez nous, on subit encore le fantôme de Louis Althusser, un coincé du cul version matérialisme historique pour étudiants de l’ENS en manque de rigidité intellectuelle, avant qu’il n’assassine sa femme, parait-il en état de démence (ses amis « bourgeois » lui éviteront la case prison).

Cela dit, avons-nous les grilles de lecture pour réaliser à quel point ce style est né du désir de Jerry Dammers, étudiant en art à Conventry, et de l’arrivée en mai 1979 de Margaret Thatcher au pouvoir ? Une dame de fer qui, mélangeant une virulente contre-réforme ultralibérale sur le plan économique à un rigorisme moral digne de l’époque victorienne, va profondément transformer le Royaume-Uni, le tout consacré par une série de défaites douloureuses pour le syndicalisme britannique, une mise à sac profonde de la culture ouvrière dans tous ses aspects – y compris le football, normalisé au nom de la lutte contre le hooliganisme. Le Two-Tone en sera la réponse élégiaque et mélancolique, au même titre que le punk en fut la rage vengeresse, le refus de mourir en silence. Une musique à la tristesse entraînante et à l’humour sardonique, qui renvoie immédiatement à des films oubliés tel que My beautiful Laundrette de Stephen Frears (1985).

La musique jamaïcaine s’avère certes la référence, certainement pas une réplique mal récitée. Elle n’était pas une découverte ni un exotisme semblable à la consommation mal digérée de la série Ethiopiques. Elle faisait partie intégrante du vocabulaire sonore de la working class – pour rappel, entre 1968 à 1971, pas moins d’une vingtaine de morceaux se fraient un chemin dans les charts, parfois jusqu’au sommet, à l’instar du Double Barrell de Dave & Ansel Collins – et pour les membres de The Specials et de Madness, c’est le digne héritage des aînés. Suggs découvrit ainsi le titre Liquidator dans les travées du shed, la tribune des fanatiques des Blues de Chelsea…

![]() Toutefois, le ska Two-Tone se résume vite, il faut l’avouer, à deux groupes immenses : The Specials, emmenés donc par Jerry Dammers, aussi génial que fou, et Terry Hall, et en face, les Londoniens de Madness, une bande de sales gosses qui finiront par pondre des albums subtils et délicats, ensevelis sous le regard condescendant des zélotes en Harrington, qui leur reprocheront d’avoir trahi la « cause » et d’être sortis des sentiers battus de One Step Beyond. Un peu le sort que connaîtra The Clash avec Sandinista!, monument trop rarement visité. The Specials subira un jugement identique. Le premier album était effectivement presque indépassable, produit en 1979 par un Elvis Costello qui avait su capturer le moment historique en studio, comme en témoigna le guitariste Lynval Golding : « Terry et moi étions des supporteurs, et nous étions imprégnés des chants du stade. Si tu écoutes attentivement Concrete Jungle, tu te rends compte que la rythmique est piquée aux ambiances des gradins de l’époque, des choses qu’on avait entendues à Highfield Road (ndlr. nom de l’ancien stade du FC Coventry), du style ‘You gonna get a fuckin’ ambulance!’ Elvis Costello a très bien capté le truc. Il a capturé cette pulsation qui venait des tribunes sur le morceau ».

Toutefois, le ska Two-Tone se résume vite, il faut l’avouer, à deux groupes immenses : The Specials, emmenés donc par Jerry Dammers, aussi génial que fou, et Terry Hall, et en face, les Londoniens de Madness, une bande de sales gosses qui finiront par pondre des albums subtils et délicats, ensevelis sous le regard condescendant des zélotes en Harrington, qui leur reprocheront d’avoir trahi la « cause » et d’être sortis des sentiers battus de One Step Beyond. Un peu le sort que connaîtra The Clash avec Sandinista!, monument trop rarement visité. The Specials subira un jugement identique. Le premier album était effectivement presque indépassable, produit en 1979 par un Elvis Costello qui avait su capturer le moment historique en studio, comme en témoigna le guitariste Lynval Golding : « Terry et moi étions des supporteurs, et nous étions imprégnés des chants du stade. Si tu écoutes attentivement Concrete Jungle, tu te rends compte que la rythmique est piquée aux ambiances des gradins de l’époque, des choses qu’on avait entendues à Highfield Road (ndlr. nom de l’ancien stade du FC Coventry), du style ‘You gonna get a fuckin’ ambulance!’ Elvis Costello a très bien capté le truc. Il a capturé cette pulsation qui venait des tribunes sur le morceau ».

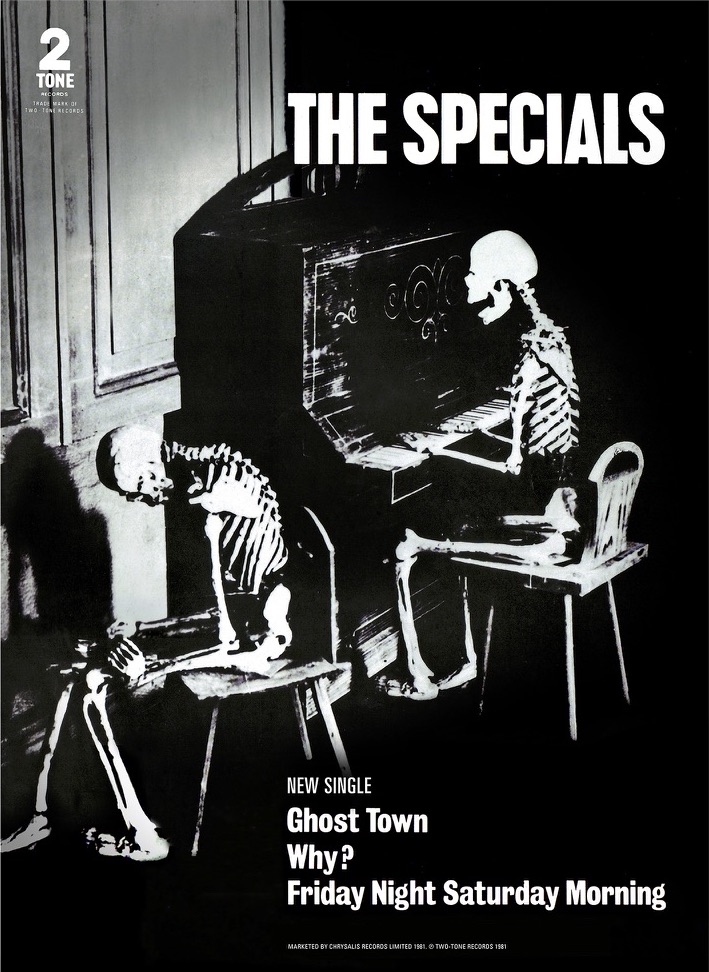

Pourtant, en 1980, More Specials touche au divin – tout comme le 45 tours qui déboula l’année suivante, Ghost Town, numéro 1 qui décrit ces cités industrielles qui sombrent alors dans le désespoir, de la montée en flèche du chômage, de la violence, des griffes du National Front, des « tensions raciales », bref la lente descente aux enfers de la classe ouvrière anglaise. Embrumé de northern soul et d’une sociologie mélodique, il demeure la preuve qu’un second album peut être le meilleur, comme dans toutes les bonnes trilogies au cinéma.

Et Derrière ? Deux outsiders. The Selecter, dont le On My Radio (1979) n’a pas perdu une ride à l’ère de Deezer. Et surtout The Beat, combo négligé qui en 1980, entre Mirror In The Bathroom ou Best Friend, distilla quelques compos précieuses et décalées en reprenant sans le copier le credo de Dammers et consorts. Deux de ses membres partiront fonder les Fine Young Cannibals, ce qui expliquera peut-être le clip Good Thing avec ses ados scooter boys en héros rimbaldiens. Le reste de la galaxie a probablement un peu trop gâché « the big picture ». Devenu mode – quartoze 45 tours rentrèrent dans les classement des charts britanniques –, le son Two-Tone suscitera d’horribles vocations… Et on se souviendra que pour le premier concert de The Cure, Robert Smith avait laissé croire au directeur de son lycée qu’ils jouaient du ska, que George Michael et débutera au sein de The Executive, sans oublier les futurs Tears For Fears avec Graduate et son horrible Elvis Should Play Ska.

Et Derrière ? Deux outsiders. The Selecter, dont le On My Radio (1979) n’a pas perdu une ride à l’ère de Deezer. Et surtout The Beat, combo négligé qui en 1980, entre Mirror In The Bathroom ou Best Friend, distilla quelques compos précieuses et décalées en reprenant sans le copier le credo de Dammers et consorts. Deux de ses membres partiront fonder les Fine Young Cannibals, ce qui expliquera peut-être le clip Good Thing avec ses ados scooter boys en héros rimbaldiens. Le reste de la galaxie a probablement un peu trop gâché « the big picture ». Devenu mode – quartoze 45 tours rentrèrent dans les classement des charts britanniques –, le son Two-Tone suscitera d’horribles vocations… Et on se souviendra que pour le premier concert de The Cure, Robert Smith avait laissé croire au directeur de son lycée qu’ils jouaient du ska, que George Michael et débutera au sein de The Executive, sans oublier les futurs Tears For Fears avec Graduate et son horrible Elvis Should Play Ska.

Mais les fondateurs séminaux étaient sûrement trop beaux, presque castrateurs. Le ska Two-Tone avait accompli son œuvre dès le départ, et le chapitre était clos. À charge désormais de le relire dans la bonne traduction…