« Condamnés par Dieu à manger de l’or, et une fois remplis, en manger encore, qu’ils voient dans l’immense pauvreté de la mort, que la faim est un trésor »

« Condamnés par Dieu à manger de l’or, et une fois remplis, en manger encore, qu’ils voient dans l’immense pauvreté de la mort, que la faim est un trésor »

Le retour de Thousand m’a pris par surprise. Loin d’avoir épuisé Le tunnel végétal, que je m’étais habitué à explorer plus que régulièrement, en m’attachant tour à tour à des titres aussi marquants que Le nombre de la bête et La nuit des plus beaux jours de ta vie, je ne pensais être prêt ni à passer à la suite, ni à les négliger. Persuadé intimement que ce « premier » disque – dans le sens où c’était le premier en français de leur auteur – était la somme d’une maturation très longue et qu’en donner une suite dans la foulée serait impossible, je profitais toujours avec délectation du meilleur disque de 2018, le mien, sans conteste.

Car plus que tout autre artiste auquel je me suis attaché artistiquement ces dernières années, Stéphane Milochevitch sait raccourcir les distances, par une voix à la chaleur inscrite dans sa tonalité même. Sa texture fatiguée (de mille vies ?) donne cette impression de se tenir à un souffle de ses mots qui demandent une attention de tous les instants. Moins par souci de déchiffrer les innombrables symboles dont ils sont porteurs : chausse-trapes poétiques (« silence, Saturne »), inventions formelles (« j’rêve de mes doigts dans ta hum hum »), constats politiques nationaux cryptés (« regarde le vide, écoute le silence, c’est la France », «vois la France entière téléguidée par les ondes »), ou références infra culturelles (de Merle Haggard, le chanteur de country, au « couteau véritable de Rambo » en passant par l’Electra Glide Ultra Classic, moto Harley Davidson grand tourisme) ou livresques (la présence, du diable, de Jesus, de Judas, d’Abel et Caïn, toujours)… ; plus pour saisir avec intensité chaque seconde de leur immense humanité, traversée de flèches, parfois en pleine descente de parano (« qu’ils me baisent les pieds et qu’ils me baisent dans le dos », ou « regarde moi sur ce piloris » ou « j’me méfie du tranchant du couteau d’mes amis / de ma famille »), une des thématiques préférés des rappeurs, soit dit en passant. Comme le résumait récemment Sean Bouchard de son label Talitres, dans un entretien paru chez Le Type, Thousand, « c’est une musique exigeante mais ouverte, qui se veut la plus proche possible du plus grand nombre. » Proche de chacun. Thousand est comme un ami qui a décidé de vous dérouler le fil de sa vie, et de vous saoûler d’expériences et de visions du monde. Sauf que lui ne saoûle jamais pour le coup : car sa poésie n’a jamais tout dit, elle semble inépuisable, elle berce, elle enveloppe, et Au paradis en apporte encore la preuve.

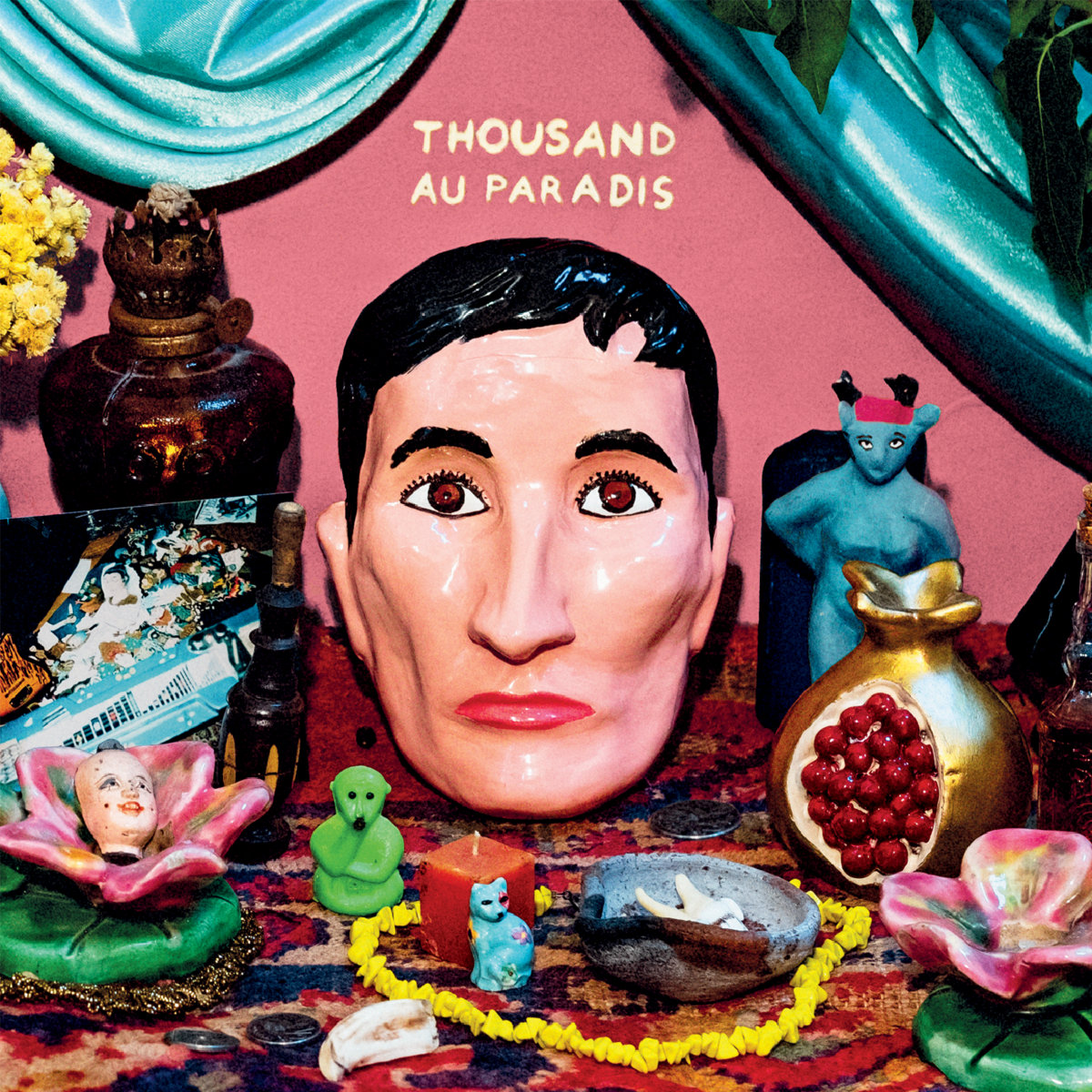

Évidemment, il y a cette pochette, aussi imprévue que celle du Tunnel végétal : c’est la matière qui compte, c’est sûr. A la chaleureuse broderie, assemblage complexe de fils de couleur qui annonçait une certaine douceur malgré la superposition de sentiments colorés et divers, répond cette fois l’avatar en céramique du chanteur, visage un peu tordu, très minéral, devenu objet à sortilèges, à cérémonies, à culte : à ce sujet, le webzine Neoprisme a recueilli quelques propos passionnants de Stéphane Milochevitch sur le travail de la créatrice d’ex-voto Dove Perspicacius. Mais si tout a changé, rien n’a vraiment changé. Dès les premiers sons, et avant même les premières mesures de chant, un univers familier se déploie, tissé depuis son précédent disque, où il avait fait de l’auto citation les bases d’un monde référencé original. Ici encore, les textes de Merle Hagard évoquent ceux du rêve du cheval qui renvoient à son tour à La jeune femme à l’Ibis, comme un jeu de piste. Un immense souk qui semble fonctionner en spirale, toujours un peu au ralenti – on s’aventure rarement au-delà du mid tempo – ensommeillé, traversé de fulgurances oniriques, parsemé de détails incongrus mais toujours dosés. Un petit autotune sur la voix d’Emma Broughton sur La jeune femme à l’Ibis, ce gimmick de guitare entêtant qui troue les arrangements de cordes soyeuses du Rêve du cheval, un harmonica perdu dans la reverb, des parties synthétiques qui semblent toujours au bord du sur mixage, des handclaps étrangement posés à la fin du Masque du fou… Cette luxuriance en trompe l’œil (on imagine un budget minimal et des moyens réduits pour l’enregistrement) réussit l’exploit de ne sonner ni passéiste, ni référencée, et ne se pose pas non plus en donneur de leçons futuristes. Ce personnage qui semble avoir vécu mille ans invente sa singularité, son propre classicisme, sa putain de victoire de la musique du présent. Les mélodies généreuses portent les mots qui ne demandent qu’à être appris par cœur, punchlines intimes à se sortir devant la glace pour se redorer sa fierté, porte d’entrée d’un paradis dont il ne faut pas oublier les tunnels (végétaux) sensuels et sexuels, explicites, qu’il emprunte : « je glisse un doigts le long des pétales comme pour faire chanter le cristal », « j’suis bien rentré, j’ resterai jusqu’au bout »… Un disque monde qui devrait rester jusqu’au bout, donc, qui tient tout seul, se suffit à lui-même, plein de sa propre modernité, sans besoin de mises en perspective stylistiques, historiques, sans trop besoin d’explications, en fait. Ni trop de chroniques, finalement.

![]()