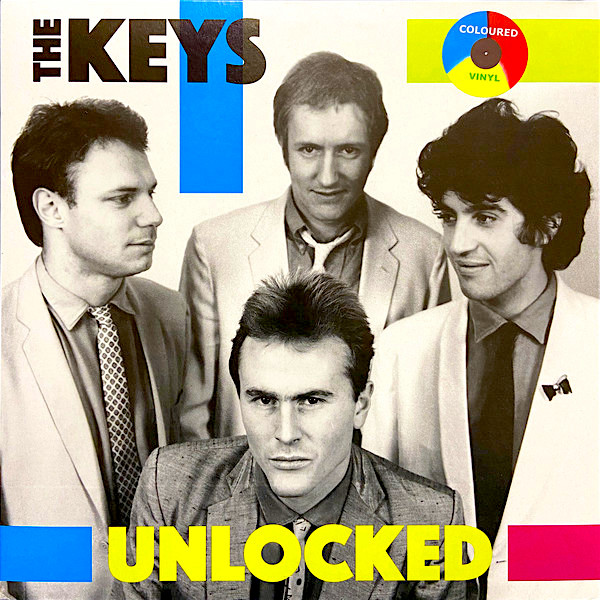

C’est bien connu, les révolutions présentent entre autres avantages d’offrir parfois une seconde virginité aux ringards les plus anonymes et de faire table rase du passé pour mieux effacer les casiers musicaux les plus chargés. À l’instar de bon nombre de leurs compatriotes britanniques – Elvis Costello, The Stranglers, The Only Ones ou même Joe Strummer –, les membres de The Keys ne présentent que bien peu de traits communs avec les jeunes perdreaux de l’année 1977. Qu’à cela ne tienne ! Une bonne coupe de cheveu – en témoigne la banane de compétition arborée sur la pochette par le chanteur et bassiste Drew Barfield – suivie d’un bref lifting musical et les hippies, les ex-fans de rock progressif ou les pub rockers d’hier retrouvent en un clin d’œil une seconde jeunesse.

C’est bien connu, les révolutions présentent entre autres avantages d’offrir parfois une seconde virginité aux ringards les plus anonymes et de faire table rase du passé pour mieux effacer les casiers musicaux les plus chargés. À l’instar de bon nombre de leurs compatriotes britanniques – Elvis Costello, The Stranglers, The Only Ones ou même Joe Strummer –, les membres de The Keys ne présentent que bien peu de traits communs avec les jeunes perdreaux de l’année 1977. Qu’à cela ne tienne ! Une bonne coupe de cheveu – en témoigne la banane de compétition arborée sur la pochette par le chanteur et bassiste Drew Barfield – suivie d’un bref lifting musical et les hippies, les ex-fans de rock progressif ou les pub rockers d’hier retrouvent en un clin d’œil une seconde jeunesse.  Barfield et le guitariste Steve Tatler ont fourbi ensemble leurs premières armes au sein de John Doe avant d’intégrer Wild Angels et d’épauler un Bill Haley déjà décati sur sa dernière tournée européenne. Le second guitariste Ben Grove a longtemps végété au sein de formations à peine moins rebutantes mais bien plus obscures encore : The Banned et The Retros. Le batteur Geoff Britton est quant à lui un authentique vétéran de la scène pop britannique ayant déjà traîné ses pataugas derrière les fûts d’East Of Eden, Manfred Mann et même Wings période Venus And Mars (1975). Bien décidés à profiter de la confusion générale qui règne encore sur une scène britannique récemment balayée par le séisme punk, ils s’engouffrent dans les portes fraîchement ouvertes et commencent à répéter en 1979. Dopées par l’énergie d’une section rythmique plus que rodée, les premières compositions signées par le quatuor évoquent à s’y méprendre les saillies nerveuses et mordantes du jeune Costello. Après avoir publié une poignée de singles et même si The Keys se rapproche donc de l’esthétique de Stiff Records, le groupe saute une étape pour signer directement sur une major, A&M.

Barfield et le guitariste Steve Tatler ont fourbi ensemble leurs premières armes au sein de John Doe avant d’intégrer Wild Angels et d’épauler un Bill Haley déjà décati sur sa dernière tournée européenne. Le second guitariste Ben Grove a longtemps végété au sein de formations à peine moins rebutantes mais bien plus obscures encore : The Banned et The Retros. Le batteur Geoff Britton est quant à lui un authentique vétéran de la scène pop britannique ayant déjà traîné ses pataugas derrière les fûts d’East Of Eden, Manfred Mann et même Wings période Venus And Mars (1975). Bien décidés à profiter de la confusion générale qui règne encore sur une scène britannique récemment balayée par le séisme punk, ils s’engouffrent dans les portes fraîchement ouvertes et commencent à répéter en 1979. Dopées par l’énergie d’une section rythmique plus que rodée, les premières compositions signées par le quatuor évoquent à s’y méprendre les saillies nerveuses et mordantes du jeune Costello. Après avoir publié une poignée de singles et même si The Keys se rapproche donc de l’esthétique de Stiff Records, le groupe saute une étape pour signer directement sur une major, A&M.

Le premier – et unique jusqu’à ce jour – album que le groupe enregistre pour son compte est modestement réputé pour avoir bénéficier surtout du patronage bienveillant de Joe Jackson – un voisin bienveillant et compagnon de beuverie complaisant – qui interrompt même sa course vers le succès et ses penchants coupables pour le swing afin de produire l’unique album de ses protégés. Pas reconnaissants pour deux sous, ceux-ci surpassent allègrement leur parrain et publient au passage un LP qui se révèle à l’écoute aussi bon – meilleur même oseraient prétendre quelques provocateurs de foi douteuse – que Look Sharp! (1978) et I’m The Man (1979) de Jackson, même s’il demeure imprégné de la même énergie tendue et nerveuse. Un parfait exemple de ce que le terme power pop, inventé quinze ans plus tôt par Pete Townshend à propos de l’alliance entre mélodie et énergie pratiquée par The Who, désigne dans cette brève période qui s’étend de 1979 à 1981 et qui correspond indubitablement à son âge d’or : à la fois une étiquette commode et agaçante qui permet aux anciens acteurs institutionnels de l’industrie du disque – A&M en l’occurrence – un temps largués par le remue-ménage punk de reprendre la mainmise sur le marché mondial en commercialisant une version souvent affadie et aseptisée des innovations de la nouvelle vague, mais aussi un point de ralliement salutaire pour tous ceux qui cherchent dans un retour vers une certaine innocence passée la solution aux impasses du no future. Des deux côtés de l’Atlantique, on s’intéresse donc de plus en plus près aux vestiges de l’invasion britannique impulsée par The Beatles et on entame des fouilles archéologiques approfondies dans les garages américains les plus obscurs. Comme The Beat ou The Plimsouls au même moment du côté de Los Angeles, The Keys synthétise trois décennies d’héritage musical en rafraichissant à coup de mélodies d’une évidence absolue le rock pur et naïf de Gene Vincent (One Good Reason), la pop scintillante des premiers tubes des Fab Four (I Don’t Wanna Cry) et même les deux en même temps – Run Run Run où Eddie Cochran sprinte côte à côte avec The Beach Boys. Plus loin, Saturday To Sunday Night recycle allègrement et sans la moindre vergogne le riff de Last Train To Clarksville de The Monkees en y ajoutant cette sentence impérissable après laquelle Kaiser Chiefs pourra bien courir toute sa vie : “I can see that all your teeth are capped.” Cette collection de perles pop délicieusement régressives, déjà en dehors de son époque au moment même de sa sortie, n’a donc pas pu prendre la moindre ridule.

Malheureusement elle était demeurée sans suite. Salué par la critique, The Keys Album s’écoule péniblement à quelques milliers d’exemplaires. Alors que son label refuse de financer une sortie internationale qui aurait pu lui ouvrir les portes du marché américain, le groupe tâtonne, végète et finit par se séparer début 1983. Les membres se dispersent et retournent à leur triste médiocrité de requins de studio en eaux troubles ou d’obscurs piliers de pub. On a parfois entendu Barfield dans le sillage de Joe Jackson au cours des années 1990 et plus récemment au sein de Los Pacaminos, un obscur combo tex-mex où il sévit en compagnie de Paul Young. C’est dire le niveau. Les autres ont à peu près disparu de la circulation jusqu’en 2009 où quelques concerts communs ont été annoncés sans que l’on parvienne à savoir s’ils ont véritablement été suivis d’effets. Jamais réédité en CD contrairement à d’autres curiosités pourtant bien moins reluisantes d’un catalogue désormais tombé dans l’escarcelle d’Universal, l’album s’écoute librement sur YouTube tandis que l’édition originale se négocie via les plates-formes en ligne contre quelques dizaines de dollars chez les brocanteurs lituaniens. Triste lot pour un coup d’essai qui demeure, plus de trente ans après sa sortie, l’une des réussites majeures d’un genre mineur. Une fulgurance sans lendemain ? Pas tout à fait puisque, avant de se résigner à la séparation, The Keys avait en réalité stocké plusieurs sessions d’enregistrements dans plusieurs studios londoniens entre 1981 et 1983. Douze titres – le nombre d’or – en sont aujourd’hui exhumés, quasiment aussi essentiels que ceux qui composaient ce fameux premier album essentiel. Tout s’écoule ici avec l’évidence sereine qu’autorise seule la maîtrise d’un groupe parfaitement rodé, qui prouve que, à défaut de sortir de sa zone de confort, il avait encore quelques jolies compositions pop – Don’t Do That, Way With The Words, Talk About Love – dans les poches arrières de ses pantalons cintrés. Il est réconfortant de pouvoir enfin prolonger quelques instants le plaisir trop bref de cette discographie précocement amputée : grand petit groupe, The Keys ne méritait pas davantage, certes. Mais pas moins non plus.