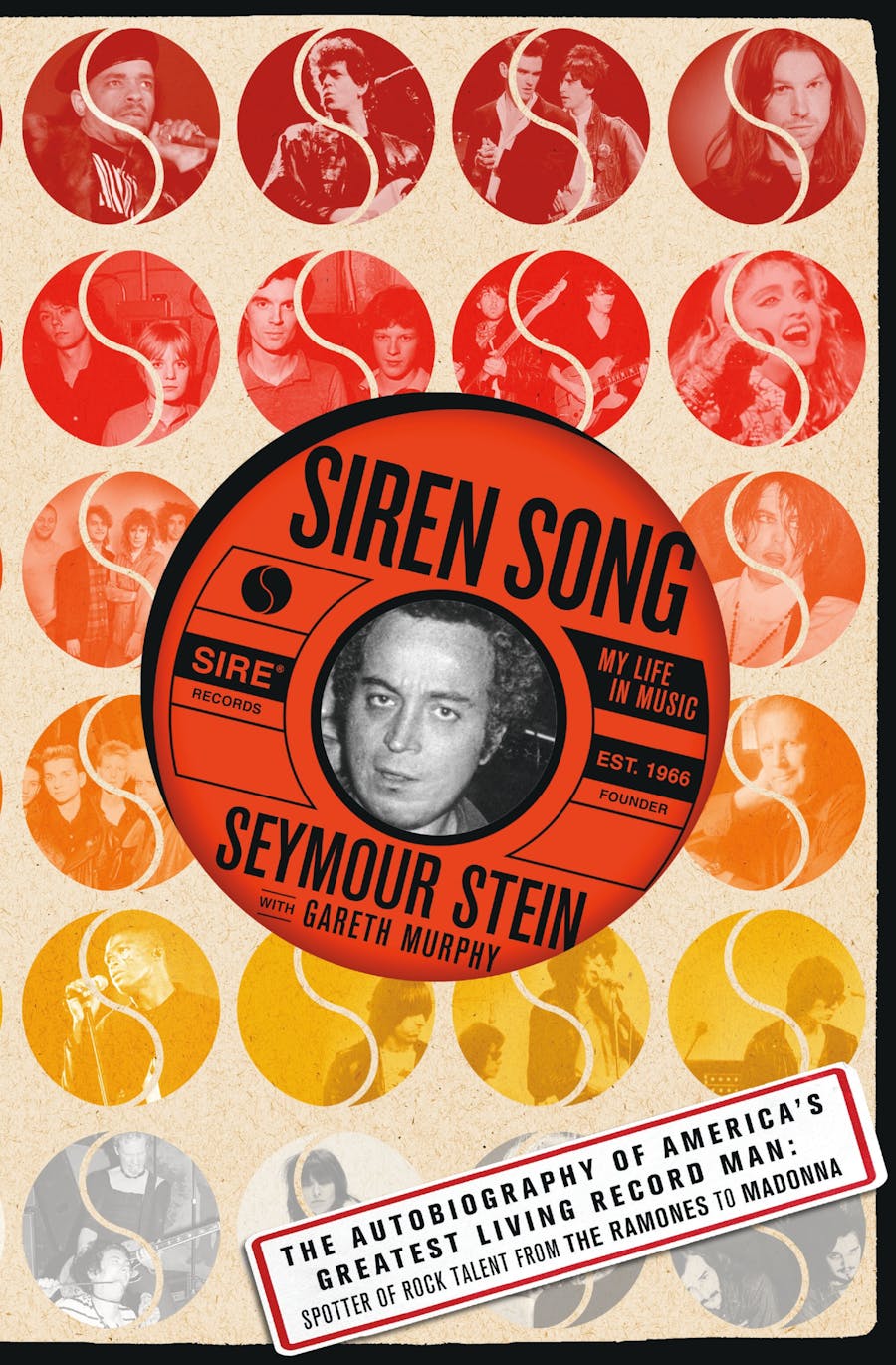

Seymour Stein a tiré sa révérence début avril, quelques semaines avant ses 91 ans, après avoir inventé, sinon le punk en signant les Ramones, au moins le terme de “new wave” pour permettre aux disques stigmatisés “no future” de passer à la radio. New-Yorkais responsable dans les années 1980 aux États-Unis du succès de la moitié des meilleurs artistes britanniques, des débutants Depeche Mode à celui, posthume, de The Smiths, immortalisé en 1998 par une chanson de Belle & Sebastian sur l’album The Boy With The Arab Strap, voici l’interview d’une légende parue dans la RPM canal historique à l’été 2014. Quatre ans avant la publication par St. Martin’s Press de son autobiographie Siren Song, rédigée par un compatriote journaliste Gareth Murphy et au sous-titre à rallonge désormais ironique, The Autobiography of America’s greatest living record man : spotter of rock talent from The Ramones to Madonna.

En mémoire de Mark Kamins (1958-2013)

J’étais fan de musique en plus d’avoir une grande sœur qui écoutait les tubes de son époque, la pop des années 50, Elvis mais aussi tout le reste. Je suis né en 1942, mais quand un oncle m’a demandé au début des années 1950 ce que je voulais faire dans la vie, j’ai répondu que la musique était la seule chose qui m’intéressait vraiment, même si je n’avais aucune idée de ce que cela signifiait. Mon père était tailleur à Brooklyn, mes grands-parents maternels étaient des juifs autrichiens, venus de Vénétie à New York, qui y vendaient de la nourriture italienne. Dès mes 15 ans, parallèlement à mon parcours scolaire, j’ai commencé à travailler pour le magazine professionnel Billboard. New-Yorkais avant d’être Américain, j’ai toujours entretenu une relation privilégiée avec les Européens au-delà des seuls Britanniques puisque j’ai eu un temps pour tâche principale, avant le fax, Internet ou tout autre fil d’infos instantanées, d’établir le classement des ventes en Europe. Cette activité marginale a pris beaucoup plus de place suite au succès des Beatles aux États-Unis en 1964, prélude à la “British invasion” au milieu des années 1960. Mais avant tout ça, à la fin de mes études je suis parti à Cincinnati, dans l’Ohio, rejoindre le label King de Syd Nathan, avec parmi ses artistes le jeune James Brown. Je suis rentré en 1963 à New York chez Red Bird, dont le patron George Goldner avait beaucoup de talent et un grand défaut, celui de perdre son temps et bien plus dans les jeux d’argent : ses choix musicaux pâtissaient de cette addiction et il sacrifiait à la facilité du profit à court terme. J’avais alors déjà fait connaissance de celui qui reste à ce jour mon meilleur ami, Richard Gottehrer, avec qui nous avons créé le label Sire en 1966. Sire est un acronyme basé sur les deux premières lettres de nos prénoms Richard et Seymour. Richard, qui avait déjà goûté au succès comme auteur-compositeur, travaillait au dixième étage de notre immeuble et moi, au neuvième. Devenu une décennie plus tard producteur de Blondie, il est aujourd’hui le manager de The Raveonettes, qu’il produit également, et dirige The Orchard, le plus gros distributeur digital de musique. Pas une semaine ne se passe sans se téléphoner et nous nous voyons au moins une fois par mois.

Malgré un contexte commercial exponentiel, la période entre 1966 et 1976 reste obscure pour Sire. Quelles en étaient les spécificités mais aussi vos difficultés ?

De la même façon que le label britannique Decca avait refusé les Beatles, son antenne américaine Capitol ne les a d’abord pas distribués aux États-Unis et ça, à deux reprises. La troisième tentative a finalement été la bonne, mais l’offre de musique britannique restait si considérable que beaucoup des groupes signés par EMI en Europe n’étaient pas disponibles de l’autre côté de l’Atlantique. J’ai donc pu faire mon marché parmi les artistes EMI recalés pour constituer un catalogue avec Barclay James Harvest ou Climax Blues Band. Si j’ai raté Jethro Tull, c’est que j’ai eu le tort d’écouter Mike et Richard Vernon, mes associés dans le label transatlantique Blue Horizon qui m’en avaient dissuadé, plutôt que de me fier à mon intuition. Dans un autre genre, Sire avait signé The Chain Reaction, le groupe d’un certain Steven Tyler avant qu’il ne devienne chanteur d’Aerosmith. Mais nous n’arrivions à rien, et le père de Steven, un New-Yorkais d’origine italienne dénommé Victor Tallarico m’a bien fait comprendre que nous avions tout intérêt à lui rendre son contrat… Trente ans plus tard, nous en avons ri avec Steve. Même si les débuts de Sire ont effectivement été difficiles, dès 1973 nous avons vendu notre premier million de disques grâce à Hocus Pocus, le plus gros succès d’un groupe hollandais, Focus, dont le chanteur faisait du yodel autrichien ! Preuve que la musique est tout sauf une science exacte, la même année 1973 sort aux États-Unis via Sire le Bananamour de Kevin Ayers. Il avait beau avoir tout pour lui : le public n’a pas suivi.

N’est-il pas curieux que le décollage artistique de Sire au milieu des années 1970 avec les Ramones puis Talking Heads intervienne après le départ de Richard Gotthehrer ?

Rien à voir : Richard a choisi de quitter Sire parce qu’il souhaitait changer de vie et ne plus évoluer dans le milieu de la musique ! Heureusement pour tout le monde, il a vite changé d’avis pour produire Blondie, mais sans y gagner autant qu’il aurait dû puisque Private Stock Records, premier label du groupe auquel il ne croyait pas, s’en est débarrassé moyennant dédommagement !

Sire a décollé avec les Ramones grâce à ma femme Linda (ndlr. assassinée en 2007, bien après leur séparation), devenue ensuite leur manager en tandem avec Danny Fields. Au milieu des années 1970, New York avait cessé d’être une place forte de la musique. Tout d’un coup sont apparus les Ramones et Talking Heads sans oublier Blondie ou Television, qui n’avaient guère à voir musicalement les uns avec les autres, mais incarnaient une “nouvelle vague” de groupes, d’où le terme de “new wave” pour pouvoir les identifier. Beaucoup autour de moi pensaient que les Ramones étaient le pire groupe du monde, alors que j’entendais dans leur musique tout à la fois Abba, déjà très populaires, Brian Wilson et des échos de doowop. Si ça n’avait tenu qu’à moi, j’aurais signé tous les artistes habitués du CBGB (ndlr : Mandy Stein, la fille de Seymour a réalisé en 2009 un documentaire, Burning Down The House: The Story of CBGB, quatre ans avant le film de fiction CBGB de Randall Miller, inédit à ce jour en France) mais ça ne marchait pas comme ça, même après avoir signé un accord de distribution avec Warner en 1976. Sire n’était pas le seul label à New York, loin d’être le plus riche : en plus des Ramones, il y a eu Dead Boys, Richard Hell And The Voidoids et puis surtout Talking Heads, choisi pour le talent de David Byrne face à Tom Verlaine de Television qui en était jaloux et a préféré signer sur Elektra.

Même si Sire avait déjà pour habitude de signer des groupes étrangers, y compris Boney M ou Plastic Bertrand, comment êtes-vous devenu au début des années 1980 un des principaux alliés de ce qui est alors qualifié de “second British Invasion” ?

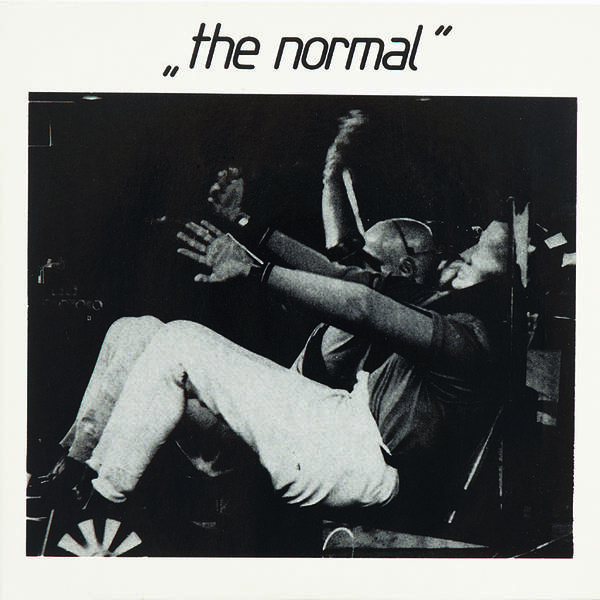

La plupart du temps, j’ai signé des groupes britanniques en amont de leur premier concert américain en allant au Royaume-Uni les estimer sur scène, parce que des compatriotes bien plus riches que moi leur auraient offert plus. Ainsi pour Depeche Mode, je connaissais Daniel Miller en tant qu’artiste pour avoir signé aux États-Unis ses avatars The Normal puis Silicon Teens. Lors de l’hiver 1980-1981, j’ai lu dans un des trois hebdomadaires musicaux londoniens (ndlr. New Musical Express, Melody Maker, Sounds) que son label Mute avait signé un autre groupe que le sien. Malgré ses initiales similaires à celles à de Daniel Miller, j’ai aussitôt investi dans un billet d’avion en Concorde sans même prendre le temps de l’appeler pour le prévenir. Une fois sur place, je lui ai téléphoné pour demander à voir le groupe en concert, ce que j’ai pu faire le soir même dans sa ville de Basildon avant de le signer juste après. J’ai pris ce risque parce que je croyais dans les choix de Daniel Miller comme dans ceux de Geoff Travis (ndlr. responsable de Rough Trade), Martin Mills (ndlr. Beggars Banquet), Ivo Watts-Russell (ndlr . 4AD) ou Alan McGee (ndlr. Creation). Je crois dans les labels indépendants parce qu’ils savent ce qui se passe dans la rue, ils en viennent. Je suis membre fondateur du Rock And Roll Hall Of Fame : parmi les 41 noms du premier panel, 39 d’entre eux, voire 40 puisque celui qui avait lancé Buddy Holly avait dû s’associer avec une grosse maison de disques, ont débuté sur des labels indépendants. Tous les mouvements musicaux ont débuté sur des petits labels, depuis Fats Domino avec Imperial comme Elvis Presley avec Sun.

Comment Sire, jusque-là label plutôt rock, signe-t-il en 1982 Madonna ?

D’abord parce que je ne me pose pas ce genre de questions : je me demande juste si ça me plaît. C’est ce qui s’est passé quand Mark Kamins, DJ à la Danceteria, alors compagnon de Madonna et également son producteur, m’a fait écouter sa démo après un refus initial de Chris Blackwell pour Island. J’ai sorti Everybody conscient de son potentiel commercial évident, mais sans non plus me douter de ce que deviendrait Madonna. Votre réaction est symptomatique du mal qui gangrène les maisons de disques. Avec de tels présupposés, jamais je n’aurais sorti de single disco d’Arthur Russell (ndlr. Kiss Me Again sous l’identité de Dinosaur en 1978). Il est mort trop tôt, en 1992, pour avoir le temps de toucher les fruits de son travail : qui sait sinon ce qu’il en aurait été ? David Byrne n’avait pas non plus de potentiel commercial évident que je sache… Après Madonna, j’ai signé aussi bien The Replacements, un groupe compliqué mais qui en valait la peine, qu’Ice T, un des artistes les plus intelligents qu’il m’ait été donné de rencontrer même je ne suis pas là pour juger les personnes mais leur talent. Et le rap s’inscrit dans la continuité de mon amour des musiques noires.

Quelle est l’histoire de la chanson Seymour Stein sur The Boy With The Arab Strap (1998), le troisième album de Belle & Sebastian ?

Tout Seymour Stein que je sois, il y a eu des moments dans ma vie où je n’ai pas pu faire ce que je voulais. Comme signer Belle & Sebastian. Suite à une réorganisation de WEA, je me suis retrouvé sous l’autorité d’une responsable qui avait décidé d’avoir ma peau d’un point de vue professionnel. Du coup, quand j’ai rencontré le groupe écossais au Royaume-Uni après un de ses concerts, j’ai dit à ses membres que j’adorerais le signer mais que ce serait tout sauf leur rendre service faute d’être libre de mes mouvements. Pour prouver ma bonne foi, j’ai dit membres de Belle & Sebastian que si j’arrivais à me débarrasser de mon problème sans qu’ils aient déjà été signés aux États-Unis, je le ferai mais qu’un autre que Sire allait forcément se manifester. Et c’est ce qui s’est passé, mais je n’avais pas imaginé que cela deviendrait une chanson… De toute façon, je ne me suis jamais pris pour un artiste. Je connais mes forces et mes faiblesses : une fois que quelqu’un a signé avec moi, je lui fais confiance jusqu’en studio et n’interviens pas.