À la fin des années soixante, l’arrivée des synthétiseurs comme le Minimoog change profondément la musique populaire. D’abord, utilisé pour ses textures inattendues et singulières (toute la moogsploitation), l’outil électronique devient un instrument à part entière. Qu’ils pratiquent la disco, le rock progressif ou le jazz-funk, de nombreux musiciens s’approprient leur synthétiseur. Dans les années 70, des courants naissent même sous son impulsion. Si l’Allemagne a le vend en poupe de Berlin (Tangerine Dream, Klaus Schulze) à Düsseldorf (Kraftwerk, Cluster), la France n’est pas en reste et développe une riche scène électronique à la fin des années 70. Parmi les pionniers figurent certainement Jean-Michel Jarre ou Richard Pinhas.

À la fin des années soixante, l’arrivée des synthétiseurs comme le Minimoog change profondément la musique populaire. D’abord, utilisé pour ses textures inattendues et singulières (toute la moogsploitation), l’outil électronique devient un instrument à part entière. Qu’ils pratiquent la disco, le rock progressif ou le jazz-funk, de nombreux musiciens s’approprient leur synthétiseur. Dans les années 70, des courants naissent même sous son impulsion. Si l’Allemagne a le vend en poupe de Berlin (Tangerine Dream, Klaus Schulze) à Düsseldorf (Kraftwerk, Cluster), la France n’est pas en reste et développe une riche scène électronique à la fin des années 70. Parmi les pionniers figurent certainement Jean-Michel Jarre ou Richard Pinhas.

Les deux hommes évoluent à distance, à l’image du générique d’Amicalement Vôtre (1971). Jean-Michel est le fils de Maurice Jarre, lui même compositeur pour le cinéma (Lawrence d’Arabie, Paris brûle-t-il ? etc.). Le fils vient à la musique électronique par le conservatoire puis le GRM (Groupe de Recherches Musicales) de Pierre Schaeffer. Si les deux partagent un attrait pour le rock, Richard Pinhas est d’avantage un intuitif. Le guitariste français joue dans des formations électriques telles que Blues Convention avant de faire un virage plus progressif. Il s’immerge dans l’underground de l’époque. À l’université de Vincennes (projet pédagogique post-68), il suit les cours de Gilles Deleuze qui le marque profondément. Pinhas fait d’ailleurs poser Deleuze sur un des titres de l’un de ses groupes, Schizo. Le groupe sort deux 45 tours avant de se séparer. Vient alors Heldon. Bercé par la science fiction new wave de Philip K. Dick et Norman Spinrad (Heldon est une référence à Rêve de Fer, 1972), la formation propose une des musiques les plus aventureuses de la France des années 70.

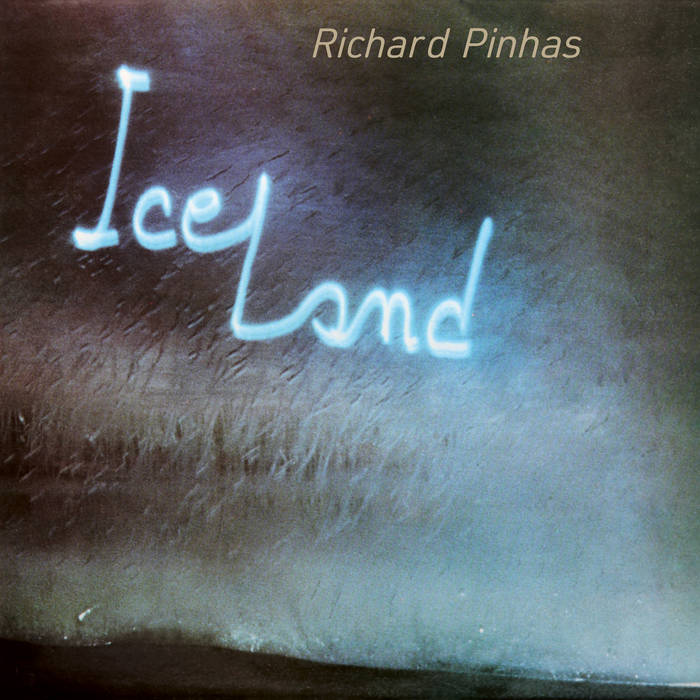

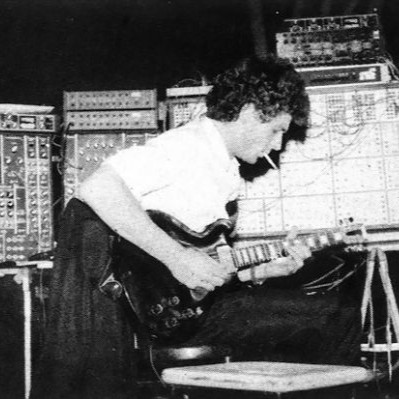

Profondément marqué par Robert Fripp et Brian Eno, Pinhas fait sonner sa guitare comme nul autre et explore les possibilités offertes par les synthétiseurs comme l’EMS VCS-3. À la fin des années 70, il publie ses premiers albums sous son propre nom. Rhizosphere (1977, titre inspiré de Deleuze) et Chronolyse (1978, évoquant Michel Jeury) suivent bientôt. Iceland (1979) marque peut-être un tournant. Publié sur Polydor, une grosse maison de disque, le troisième album de Richard Pinhas est une œuvre particulièrement aboutie. Pochette d’un bleu glacial, titre univoque (Iceland) le musicien annonce d’entrée la couleur. Les huit morceaux instrumentaux dessinent des paysages stériles recouverts d’un givre immuable. Dès les premiers accords d’Iceland (part 1), ce disque est spécial. Il vous transporte tandis que le trouble s’empare de vous. Richard Pinhas fait beaucoup avec peu. La seconde partie du morceau est une marche militaire martienne. Les sons rebondissent, ils forment une symphonie mécanique. The Last Kings of Thule (part 1) donne à entendre une guitare. Celle-ci est à peine reconnaissable, elle hurle, se débat, cherche à respirer à la surface de l’eau. Des monstres se cachent dans Iceland (part 3) quand la simplicité du drone d’Indicatif Radio amène quelques notes plus aérées à l’ensemble. Pas de bol, les rois de Thulé reviennent vous hanter ! Après la bien nommée Short Transition, Richard Pinhas s’autorise à développer une belle et longue respiration. Greenland nous plonge dans une coulée d’arpèges synthétiques. Loin de vouloir notre perte, ce titre est d’une beauté contemplative. Après nous avoir effrayé, Pinhas nous indique la lumière qui fend les épais nuages. En moins de quarante minutes, le Français signe un classique de la musique électronique. Nous en venons à imaginer le scénario suivant : et si, en lieu et place de Vangelis, c’était Pinhas qui avait enregistré la bande originale de Blade Runner (1982) ? L’uchronie est séduisante.