Figure incontournable de la scène folk de Greenwich Village au début des années soixante, Karen Dalton aura attendu près de neuf ans avant de finalement se décider à enregistrer son premier album. Sorti à la fin de 1969, quand plus personne ne l’attendait vraiment, It’s So Hard to Tell Who’s Going to Love You the Best, le disque en question, mettra lui près de trente ans à trouver son public. Désormais, alors que cinquante ans se sont écoulés depuis sa sortie, cet album magistral, étrange alchimie de folk, de blues, de jazz et de country, est enfin considéré comme un véritable classique, mais demeure curieusement aussi mystérieux et insaisissable que la vie de cette chanteuse née en Oklahoma et dont la voix unique, éreintée par l’alcool, la vie et les drogues, a été saluée par des artistes aussi illustres que Bob Dylan, Nick Cave et The Band.

Il y a cinquante ans, en 1969, Karen Dalton sortait son premier album officiel. Intitulé It’s So Hard to Tell Who’s Going to Love You the Best, ce disque était une œuvre bouleversante et totalement atemporelle qui, dans un somptueux mélange de folk, de jazz, de blues et de country, révélait le chant terriblement habité de cette chanteuse hors norme que beaucoup ont comparée à la grande Billie Holiday. À l’époque, ceux qui avaient fréquenté les cafés de Greenwich Village au début de la décennie ne pouvaient que se souvenir du nom de Karen Dalton. Tous savaient qu’elle avait été, au même titre que Fred Neil, Phil Ochs ou Bob Dylan, l’une des figures les plus marquantes de la nouvelle scène folk de ces années-là. Mais, contrairement à la plupart de ses pairs, l’inoubliable interprète de Katie Cruel et de Sweet Substitute était restée rétive aux approches des maisons de disques, refusant catégoriquement l’idée d’une commercialisation de sa musique. Plus soucieuse de répondre à son besoin vital de grand air et de liberté, Karen Dalton avait même quitté New York début 1962, à un moment où la plupart des musiciens de Greenwich Village commençaient à signer leurs premiers contrats. Exilée dans les montagnes du Colorado, où elle avait choisi de s’installer avec son compagnon, sa fille, deux chevaux et un poney, la chanteuse avait ensuite traversé le reste de la décennie en grande absente, laissant l’histoire s’écrire sans elle, et surtout très loin d’elle.

Au moment de l’enregistrement de It’s So Hard to Tell Who’s Going to Love You the Best, sept années étaient écoulées. Les beatniks de Greenwich Village avaient depuis longtemps quitté New York pour rejoindre d’autres horizons, notamment la Californie où le mouvement hippie vivait son apogée, son vieil ami Tim Hardin avait sorti pas moins de cinq albums, et Bob Dylan était quant à lui passé à l’électrique, puis à la country, et s’était même payé le luxe de disparaître un an entretemps. De fait, plus personne ne se souciait vraiment de ce qu’avait pu devenir Karen Dalton, cette chanteuse aux yeux fermés et à la voix si peu commune. Dans une période où les révolutions musicales s’enchaînaient au rythme d’une tous les deux ou trois ans, la folkeuse exilée n’était plus, au mieux, qu’un lointain souvenir, un nom parmi des dizaines d’autres, et elle s’apprêtait à payer sa longue retraite au prix fort. Arrivé sept ans après la bataille du renouveau folk, It’s So Hard to Tell Who’s Going to Love You the Best avait beau être une œuvre magistrale, ponctuée de réinventions saisissantes de morceaux comme Little Bit of Rain (Fred Neil), It Hurts Me Too (Meldon London) ou Sweet Substitute (Jelly Roll Morton), il arrivait surtout trop tard et finit donc par passer relativement inaperçu. Mais derrière l’évidente question du retard et des circonstances fâcheuses, l’échec commercial de ce premier album avait aussi, semble-t-il, beaucoup à voir avec sa nature profonde, celle d’une œuvre étrangement atypique, vouée à l’atemporalité et qui paraissait devoir attendre la postérité pour être finalement reconnue. Né à contretemps, ce premier opus de Karen Dalton était presque, par essence, condamné à devenir une “grande œuvre du passé”.

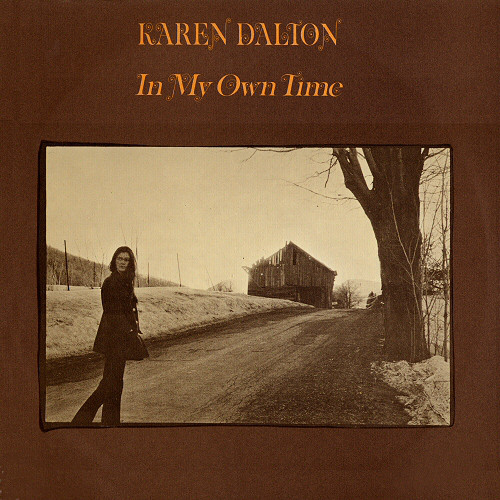

Deux ans plus tard, en 1971, Karen Dalton tenta à nouveau sa chance, cette fois avec l’album In My Own Time qui, comme son titre l’indiquait bien, était aussi pour elle une façon de tenter de retrouver sa place dans le présent et d’accorder enfin son approche personnelle de la temporalité avec le rythme de l’époque. Malheureusement, la meilleure version de Katie Cruel enregistrée à cette date et le soutien fervent du label Just Sunshine, qui avait beaucoup investi dans le disque, ne suffirent pas et ce second album fut, comme le premier, un échec cuisant, mettant ainsi un terme à l’éphémère carrière musicale de Karen Dalton.

Décédée en 1993 après deux décennies passées à batailler contre les difficultés financières, différentes addictions dont l’héroïne, et finalement le sida, Karen Dalton sera peu à peu redécouverte à partir de l’année suivante grâce aux rééditions successives de ses deux albums, ainsi qu’à l’exhumation de quelques enregistrements domestiques datant de son séjour dans le Colorado. Lentement, son nom se remettra à circuler, cette fois à une plus grande échelle, des articles, des livres et des disques lui seront consacrés, et la chanteuse finira par devenir des années après sa disparition une artiste de référence, symbole d’une féminité insoumise, d’une véritable intransigeance artistique et d’un talent incomparable, presque chamanique, qui lui aura permis de défier la temporalité pour réconcilier passé et présent, monde des vivants et, sensiblement au moins, monde des morts, et d’ajouter sa voix au portrait plus général d’une Amérique imaginaire, sauvage et à la beauté immémoriale.

Très peu documentée, notamment pour tout ce qui concerne sa longue retraite dans les montagnes du Colorado, la vie de Karen Dalton est racontée ici par les souvenirs de quatre hommes l’ayant bien connue : Dick Weissman, qui a vécu avec elle lors de son arrivée à New York en 1960, Richard Tucker, avec qui elle a été mariée et qui a vécu plusieurs années avec elle du côté de Summerville, dans le Colorado, Dan Hankin, son guitariste sur ses deux albums, et Peter Walker, guitariste expérimental et ami de longue date qui l’a accompagnée dans les dernières années de sa vie.

Arrivée à New York

Karen Dalton débarque à New York au cours de l’été 1960. Arrivée en voiture, elle a fait le voyage depuis le Colorado avec Dick Weissman, son petit ami. À cette époque, elle a 23 ans, un mari dont elle est séparée mais pas divorcée, et deux enfants, un fils abandonné à sa grand-mère et une fille vivant chez son père. Son nom est celui de ce mari délaissé, Don Dalton, professeur de littérature à l’université de Southern Illinois. De son côté, Dick Weissman est un jeune guitariste folk. Plus tard, il sera membre de The Journeymen, le trio formé en compagnie de John Phillips et Scott McKenzie, deux futures icônes du Summer of Love de 1967 avec qui il signera notamment la première version de 500 Miles, ballade immortalisée en France par Richard Anthony sous le titre de J’entends siffler le train. En 1960, Weissman vit déjà à New York, en colocation avec un de ses amis. Il a rencontré Karen Dalton lors d’un séjour estival à Denver : “J’ai rencontré Karen au cours de l’été 1960. Je séjournais dans le Colorado avec un ami nommé Art Benjamin. J’étais en vacances, Karen et moi nous étions rencontrés lors d’une soirée chez Walt Conley, il me semble. Walt était un acteur noir de Denver. Il était également chanteur folk et s’occupait de la programmation du Satire, un club de l’est de Denver. De mémoire, Karen avait dû avoir une aventure avec Walt. Peut-être même qu’elle vivait encore avec lui ; en fait, nous n’en avions pas parlé. Entre nous, l’attraction avait été rapide. Karen fonctionnait beaucoup comme ça, à l’instinct. Pour moi, c’était plus nouveau. Mon ami Art était sorti avec Joy, la sœur de Karen. Joy s’était mariée dix jours plus tôt. Bref, nous étions partis du Colorado avec les deux sœurs dans ma Renault 4CV. Le mari de Joy, dont la famille était très influente dans le Colorado, avait paraît-il lancé des patrouilles de police à nos trousses. Art et Joy étaient descendus à Philadelphie, puisque Art étudiait à l’université de Pennsylvanie, et Karen et moi étions allés jusqu’à New York, où j’habitais.”

Installé à New York, le jeune couple ne vit pas encore au cœur de Greenwich Village, mais plus haut, dans le quartier de Manhattan Valley. “Notre appartement était un cinq-pièces disposé en long et situé sur la 106e Rue, entre les avenues Amsterdam et Columbus. Le loyer était peu élevé, 105 dollars par mois, et je me souviens qu’il y avait pas mal de blattes et de souris. L’appartement situé au-dessus du nôtre était occupé par plusieurs membres de l’orchestre de Count Basie.” Comme d’autres jeunes musiciens de l’époque, Weissman joue régulièrement dans des cafés du Village. “À l’époque, dans les cafés de Greenwich Village, nous faisions tourner un panier dans la salle et les gens y mettaient ce qu’ils voulaient. En fin de soirée, on touchait aussi des salaires. Disons, entre 3 et 5 dollars pour le concert. Moi, je jouais au Commons qui se trouvait juste en face du Gaslight.” Le jeune guitariste ne vit pas de ce qu’il gagne dans les cafés, mais plutôt de quelques activités annexes : “J’étais musicien de studio. Je donnais également des cours de guitare et de banjo. Avec des amis, on donnait même des concerts en appartements. De son côté, Karen passait l’essentiel de son temps à sortir et à traîner dans les cafés.”

Greenwich Village

En 1960, Greenwich Village est en pleine effervescence. En quelques mois, de nouveaux artistes folk se mettent à investir la scène locale. Dans les cafés, les futurs grands noms sont déjà là : Bob Dylan, Fred Neil, Dave Van Ronk, Odetta, Phil Ochs, etc. Dick Weissman se souvient : “Le début des années soixante à Greenwich Village a été une période très intense et foisonnante. Ce qu’il y avait de particulier, je pense, c’était que la plupart des musiciens qui y vivaient se connaissaient et s’entraidaient. Moi, par exemple, j’étais très ami avec Dave Van Ronk, mais comme je n’habitais pas dans le Village, je n’ai pas vécu les choses de la même manière que mes amis qui vivaient sur place.” Également présent dans les cafés à l’époque, Peter Walker, guitariste folk et psychédélique au parcours résolument atypique, confirme : “Les cafés avaient toujours de la place dans leur programme et, vers 4 heures du matin, il était possible de jouer pour essayer de se faire repérer par une maison de disques. Ce n’était pas comme aujourd’hui, il y avait un véritable esprit de corps. La plupart des musiciens avaient la même ambition de vivre en paix et en musique.”

Épicentre de l’avant-garde new-yorkaise, Greenwich Village est alors l’endroit où se dessinent la plupart des courants musicaux qui se répandront ensuite à travers tout le pays. Bientôt arriveront des artistes comme Tim Buckley, Cass Elliot, Richie Havens ou Tim Hardin, en même temps que s’esquissera précocement ce qui, en fin de décennie, se jouera du côté de Woodstock et de San Francisco.

“Les week-ends, raconte Weissman, le Village devenait un véritable zoo. Les touristes arrivaient de partout et les rues se remplissaient d’un coup. La plupart des habitants du quartier étaient Italiens et je me souviens qu’il y avait souvent des tensions entre eux et les beatniks. Le pôle de la scène folk était situé au Folklore Center, qui se trouvait à quelques pas du Gaslight. Tout le monde traînait là-bas. Izzy Young, le propriétaire du Folklore Center, était un peu le roi de toute cette scène. Dans son bar, il organisait des concerts, des soirées… Sinon, il y avait aussi beaucoup de rassemblements le dimanche : l’après-midi à Washington Square et le soir à l’American Youth Hostel qui était situé à l’ouest de la 8e Rue.” Mais, contrairement à ce que l’on pourrait imaginer, les cafés de Greenwich Village n’étaient pas exclusivement dédiés au folk. “Je me souviens qu’un des chanteurs qui se produisait là-bas interprétait des airs d’opéra. Il s’appelait Dominic Chianese. Plus tard, il fut l’interprète du personnage de Junior dans la série The Sopranos…” Nostalgique de cette jeunesse aux allures de petit âge d’or, Dick Weissman ajoute : “J’allais aussi souvent au Café Reggio qui est le seul endroit authentique que l’on retrouve dans le film Inside Llewyn Davis des frères Coen. J’y allais surtout pour leurs cannoli ! En revanche, je ne croisais jamais de musiciens dans ce café ; juste des Italiens du quartier. Il y avait aussi beaucoup de cafés sans musique : le Figaro, le Café Peacock, etc.”

Karen Dalton chante, elle aussi, dans les cafés. Dans le premier tome de son autobiographie parue en 2004, Bob Dylan évoque les artistes croisés à cette époque dans les cafés, et écrit : “J’aimais surtout Karen Dalton. C’était une chanteuse de blues blanche. Grande, mince, sexy, avec du feeling… Sa voix faisait penser à celle de Billie Holiday, son jeu de guitare à celui de Jimmy Reed, et elle se donnait à fond.” De son côté, Dick Weissman a surtout gardé en mémoire la puissance de cette voix unique qui semblait presque sortir d’un autre corps, d’une âme plus profonde et, sans doute, plus ancienne : “Lorsque j’ai connu Karen, elle chantait très fort. Elle ouvrait grand sa bouche et chantait d’une façon très intense. Son jeu de guitare était assez basique, mais tout de même intéressant. Lorsqu’elle jouait en appartement, ses performances étaient très impressionnantes et poignantes. Sa musique débordait d’émotion.”

Un jour de 1960, Karen Dalton décide de partir chercher sa fille Abbe chez son mari. À son retour, elle s’installe avec Dick Weissman dans un nouvel appartement situé cette fois dans le Village. C’est également à cette période qu’elle fait la connaissance de Richard Tucker, avec qui elle se mariera en 1963. “J’ai connu Karen au début des années soixante, explique Tucker. À l’époque, elle était déjà avec quelqu’un. Elle vivait avec lui et sa fille Abbe dans un appartement situé juste au-dessus du cinéma de Bleecker Street. Elle jouait dans les cafés du Village, et moi je me mettais tout juste à la guitare.” Trompettiste de formation, Richard Tucker apprend la guitare pour mieux se fondre dans la scène locale. “Je jouais de la trompette depuis l’enfance et j’avais aussi joué dans l’orchestre militaire de ma compagnie. Après l’armée, j’ai laissé tomber la trompette pour me mettre à la guitare. À cette époque, tout le monde en jouait. Les musiciens étaient partout dans le Village. Les jeunes se réunissaient et jouaient toute la journée. On progressait rapidement ! Il suffisait d’apprendre trois ou quatre accords pour être capable de tout jouer.”

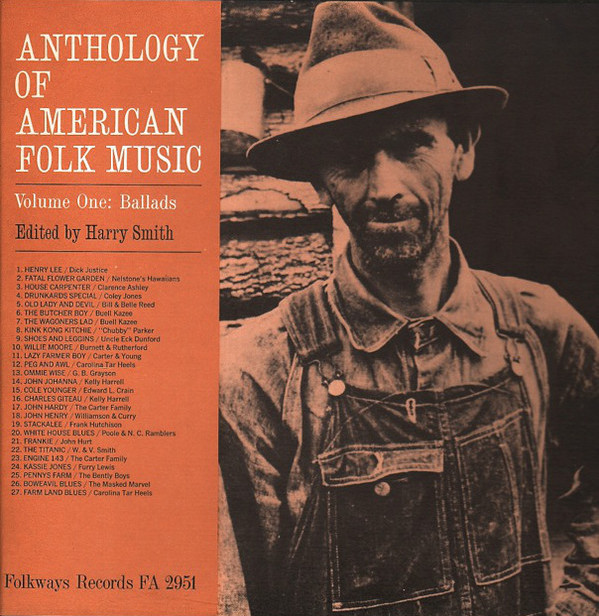

Pour les artistes de cette nouvelle scène folk, il est essentiel d’apprendre et de faire circuler les chansons dites traditionnelles, transmises jusque-là de génération en génération par des musiciens et chanteurs amateurs répartis à travers tout le pays. Certains vont donc chercher l’inspiration dans les différents volumes de l’Anthology of American Folk Music de Harry Smith, d’autres s’attachent aux disques de John Jacob Niles, tandis que d’autres, enfin, vont plutôt chercher du côté des innombrables documents et enregistrements collectés par Alan Lomax. Tucker raconte : “Je me souviens qu’on apprenait les chansons en jouant avec nos amis, mais aussi grâce à un livre d’Alan Lomax, The Penguin Book of American Folk Songs. Il y avait beaucoup de bonnes chansons à découvrir, là-dedans ! On jouait dans des cafés et dans des appartements. En ce temps-là, dans le Village, il y avait une quarantaine de cafés qui organisaient des soirées à scène ouverte. On jouait dans les cafés, dans la rue, dans les escaliers des immeubles et même en appartement ! On était rarement seul dans son appartement ; il suffisait d’organiser des jams et les gens déboulaient de partout !”

Pour les artistes de cette nouvelle scène folk, il est essentiel d’apprendre et de faire circuler les chansons dites traditionnelles, transmises jusque-là de génération en génération par des musiciens et chanteurs amateurs répartis à travers tout le pays. Certains vont donc chercher l’inspiration dans les différents volumes de l’Anthology of American Folk Music de Harry Smith, d’autres s’attachent aux disques de John Jacob Niles, tandis que d’autres, enfin, vont plutôt chercher du côté des innombrables documents et enregistrements collectés par Alan Lomax. Tucker raconte : “Je me souviens qu’on apprenait les chansons en jouant avec nos amis, mais aussi grâce à un livre d’Alan Lomax, The Penguin Book of American Folk Songs. Il y avait beaucoup de bonnes chansons à découvrir, là-dedans ! On jouait dans des cafés et dans des appartements. En ce temps-là, dans le Village, il y avait une quarantaine de cafés qui organisaient des soirées à scène ouverte. On jouait dans les cafés, dans la rue, dans les escaliers des immeubles et même en appartement ! On était rarement seul dans son appartement ; il suffisait d’organiser des jams et les gens déboulaient de partout !”

Ce renouveau de la scène folk de Greenwich Village attire surtout deux populations bien distinctes : des artistes, songwriters et autres venus de tout le pays, et des étudiants à l’allure plus conventionnelle, plutôt tournés vers les pelouses de Washington Square, qui voient dans ce mouvement, ainsi que dans les protest songs qui commencent à en émerger, une façon de donner du sens à leur engagement artistique, mais aussi d’exprimer leurs interrogations politiques dans un monde qui, après deux guerres mondiales, se trouve confronté à la menace nucléaire. Tucker explique : “La plupart des musiciens du Village étaient des bohèmiens qui arrivaient des quatre coins du pays. La faune que l’on croisait dans les cafés n’était pas la même que celle qu’on pouvait retrouver le dimanche à Washington Square. Là-bas, il y avait surtout des étudiants. Le soir, dans les cafés, on croisait surtout de vrais musiciens, des types qui jouaient toute la nuit et qui dormaient jusqu’à midi le lendemain. On faisait aussi beaucoup la manche à cette époque. Pas Karen, mais moi ça m’est souvent arrivé.”

En 1960, Dick Weissman fait la connaissance de John Phillips et de Scott McKenzie, avec qui il lance son premier groupe, The Journeymen : “John et Scott jouaient dans un groupe nommé The Smoothies. Nous nous étions connus grâce à Israel Young, du Folklore Center. John voulait sortir de la pop pour se réorienter vers une musique plus folk. J’ai donc participé à une ou deux sessions d’enregistrement avec les Smoothies et John et moi avons commencé à traîner un peu ensemble.” Pendant un temps, Karen Dalton participe même à quelques répétitions de ce nouveau groupe, mais sans parvenir à s’entendre avec John Phillips. “John avait plus de vécu que moi et il a vite compris que mon histoire avec Karen n’allait pas durer. Donc il a joué le jeu. Lors de nos répétitions, Karen et John n’ont cessé de s’accrocher sur des questions liées aux parties vocales. Il n’y avait rien de constructif. Finalement, comme John l’a pressenti, nous avons fini par rompre.”

De son côté, Richard Tucker se lie d’amitié avec Tim Hardin, un futur géant de cette scène de Greenwich Village : “J’ai connu Tim à mon arrivée à New York, presque en même temps que Karen. Nous passions une audition au Café Wha. Nous étions des guitaristes débutants, mais lui avait déjà chanté dans des comédies musicales à Broadway. Nous avons été recalés tous les deux et, comme il ne savait pas où dormir, je l’ai hébergé pendant quelques temps.” Très vite, Richard Tucker s’associe avec Tim Hardin, avec qui il forme une sorte de duo folk. Ensemble, les deux camarades partent sur les routes pendant quelques mois. “Nous avons dû jouer en duo pendant un an ou deux. Nous avons fait le tour du pays ! À l’époque, Tim n’écrivait pas encore ses propres chansons et nous jouions surtout des reprises de blues et de folk.”

Dans le même temps, Karen Dalton voyage, notamment au Mexique. À son retour, elle retrouve Richard Tucker et s’installe avec lui. “Avec Karen, nous avons commencé par nous installer dans le Lower East Side, sur la 5e Rue. Ensuite, nous nous sommes séparés puis remis ensemble plusieurs fois.” Le jeune couple commence à jouer en duo dans les cafés. “Lorsque nous jouions ensemble dans les cafés du Village, Karen n’était pas spécialement angoissée. L’ambiance y était très intime de toute façon. Mais dès que l’audience devenait plus importante ou qu’un producteur qu’elle voulait impressionner se trouvait dans la salle, elle devenait plus nerveuse. Tim Hardin était aussi comme ça. Je pense d’ailleurs que c’était en partie pour combattre ce genre d’angoisses qu’il a fini par plonger dans les drogues dures. Pour Fred Neil, c’était la même chose. Tous les trois étaient beaucoup plus à l’aise lorsqu’ils jouaient chez eux, entourés de leurs amis. Cela dit, Karen était aussi un cas particulier. Elle avait une très grande confiance dans ses capacités de musicienne, mais c’était l’idée de jouer en public qui la rendait nerveuse.” Avec elle comme avec Tim Hardin, Richard Tucker joue avant tout des reprises. “Avec Karen, nous ne chantions que des chansons que nous aimions. Nous n’étions pas des historiens du folk. Certains chanteurs comme Bob Dylan ou Pete Seeger l’étaient bien plus que nous. On ne se souciait pas vraiment de l’origine des chansons. En fait, Karen avait déjà son propre répertoire lorsque nous avions commencé à jouer ensemble. Donc je me suis adapté à elle. Karen jouait du banjo, moi de la guitare, et nous chantions en harmonisant.”

Enfin, c’est également à cette époque que Karen Dalton croise Bob Dylan. Une photo restée célèbre la montre même chantant avec lui et Fred Neil. Mais Richard Tucker ne sait toujours pas d’où vient cette photo. “Bob Dylan était fan de sa musique, mais je ne pense pas qu’ils se fréquentaient vraiment. La photo qui la montre sur scène avec lui et Fred Neil est très étrange, car je n’ai aucun souvenir de ce concert. Je sais qu’elle a souvent joué avec Fred Neil, mais pas avec Dylan. Pour tout dire, je ne suis même pas sûr qu’ils se connaissaient.”

Vers la fin de l’année 1961, Karen Dalton commence à ressentir le besoin de retourner à la campagne. Le Colorado lui manque et elle envisage de plus en plus sérieusement de quitter New York, même si cela implique de tirer un trait sur sa carrière artistique. Dans ses dernières semaines sur place, elle joue en trio avec Richard Tucker et Tim Hardin, finalement revenu de Californie. “Lorsque Tim est revenu à New York, raconte Tucker, nous avons brièvement joué avec lui en trio. Ensuite, il est reparti dans l’Ouest, à Los Angeles, où il avait rencontré sa femme. Lorsque nous l’avons revu, un ou deux ans plus tard, il venait d’écrire les chansons de son premier album. Il arrivait de Californie avec sa femme et son fils et il envisageait de s’installer dans le Colorado.” De son côté, Dick Weissman s’apprête lui aussi à partir vers l’ouest, mais pas dans le Colorado. “Un jour, explique-t-il, j’ai croisé Karen dans le Village. C’était peu de temps avant notre départ pour San Francisco. À cette époque, je considérais qu’elle était beaucoup trop dingue et imprévisible pour moi. Et je pense que, de son côté, elle devait me trouver trop sobre ou pas assez amusant.” Lucide, le guitariste ajoute : “Je crois que Karen n’a jamais eu beaucoup de chance dans ses relations amoureuses. Elle était très imprévisible. Au départ, cela a très bien fonctionné entre nous, mais ensuite nous avons évolué différemment, et nous nous sommes éloignés peu à peu. Et puis, elle était déjà très intéressée par les drogues et l’alcool, alors que, moi, ça ne me disait rien.”

L’appel des montagnes

Début 1962, alors que les artistes de la nouvelle vague folk signent leurs premiers contrats avec des compagnies de disques et que quelques figures notoires du Village commencent à percer dans les charts nationaux, Karen Dalton décide de quitter New York pour s’installer dans les montagnes du Colorado. “Nous nous étions beaucoup séparés, puis remis ensemble, etc. Et puis, un jour, explique Richard Tucker, Karen est partie seule dans le Colorado. Quelques temps plus tard, elle m’a téléphoné pour me dire : « Hé, c’est plutôt bien par ici ! Tu devrais venir ! »”

Pendant plusieurs années, le couple vit avec Abbe, la fille de Karen, dans une petite cabane de chercheurs d’or à Summerville. Richard Tucker se souvient : “Summerville était un village situé au bout d’une route de terre, à environ 1 heure 30 de Boulder. Le village s’était construit autour d’une ancienne exploitation de mine d’or. La plupart des terrains et des maisons appartenaient à la famille Trask, qui vivait dans une grande propriété située en contrebas. Ensuite, en montant sur la colline par un chemin de terre, on trouvait notre cabane. Derrière la nôtre, il y en avait encore quatre ou cinq et c’était tout. Tout Summerville se résumait à cette poignée de cabanes et à la grande maison des Trask ! Enfin, plus loin, en continuant sur le chemin de terre en direction des mines d’or, il y avait Gold Hill, qui était un village un peu plus gros. Dans notre cabane, il y avait une chambre, une cuisine et un salon. Et nous avions l’électricité ! Mais pour être tout à fait honnête, je me demande encore comment nous faisions pour survivre là-bas.”

Dan Hankin, qui a été le guitariste de Karen Dalton sur ses deux albums studio, a également vécu dans ces montagnes du Colorado : “J’ai connu Karen en 1965. Je venais de m’installer dans les environs de Boulder. J’avais trouvé une ancienne cabane de mineur dans les montagnes, à l’ouest de la ville. À l’époque, l’endroit était beaucoup moins couru qu’aujourd’hui. Nous étions quelques-uns à nous être installés là. Les loyers ne coûtaient presque rien ; de mémoire, je dirais qu’on payait quelque chose comme 30 ou 35 dollars par mois. Il y avait surtout des musiciens. Karen m’avait été présentée par un ami qui vivait aussi à Boulder.” Le guitariste décrit un mode de vie extrêmement rudimentaire, que l’on peut d’ailleurs observer dans les images d’un reportage télévisé français de 1970, disponible sur YouTube et issu des archives de l’INA (voir ci-dessus). “Nous vivions tous avec très peu d’argent. On allait chercher de l’eau dans la rivière et on se chauffait en brûlant du charbon et du bois dans de vieux réchauds. À l’époque, l’endroit était beaucoup plus beau qu’il ne l’est aujourd’hui. Il n’y avait pas de touristes et très peu de personnes issues de la classe moyenne ; notre communauté était très tranquille. Lorsque nous avions besoin d’essence, de nourriture ou de nous doucher, nous descendions à Boulder. Pour les douches, on s’arrangeait avec des amis qui vivaient sur place. La quasi-totalité des routes étaient très accidentées. Nous nous déplacions avec de vieilles voitures qu’il fallait maintenir en état de fonctionnement. Le reste du temps, on se réunissait et on jouait de la musique.” De son côté, Richard Tucker se souvient de longues journées passées à écouter passer le temps, avec ou sans musique en fond sonore. “Je me souviens que nous allions parfois jouer à Boulder ou à Denver. Joe Loop, un de nos amis, était propriétaire d’un café à Boulder. Il y faisait passer des musiciens, donc nous y jouions régulièrement. Sinon, nous avions nos chevaux, notre vieille voiture… Nous passions l’essentiel de notre temps à fumer des joints et à écouter, ou jouer, de la musique. Parfois, nous allions à cheval jusqu’à Gold Hill pour boire une bière ou deux.”

Vers le milieu de la décennie, Tim Hardin vient lui aussi s’installer dans les montagnes du Colorado. Richard Tucker raconte : “Tim vivait un peu plus loin, à Jamestown, avec sa femme. La première fois qu’il nous l’a présentée, c’était près de Denver. À l’époque, nous vivions dans une caravane avec Karen. Nous avions été engagés par une famille huppée pour nous occuper de leurs chevaux. Tim arrivait de Californie avec sa femme et son fils et il envisageait de s’installer dans le coin. Ils ont passé quelques jours avec nous dans la caravane.” De son côté, Dan Hankin se souvient : “J’ai connu Tim Hardin par l’intermédiaire de Karen et Richard, lorsque nous vivions à Boulder. Tim venait de sortir ses deux premiers albums. Il avait gagné un peu d’argent et vivait dans une maison située un peu à l’écart de Boulder. J’avais aussi joué avec lui sur le disque live enregistré au Town Hall. Le groupe qu’il avait formé avec Karen et Richard n’a malheureusement duré que quelques mois. C’était à Greenwich Village, avant la sortie de son premier album. De toute façon, Tim était avant tout un artiste solo. Il avait son propre répertoire à jouer.”

Durant toute cette période, le couple ne sort quasiment pas du Colorado. Question de moyens, sans doute, mais aussi de logistique. Ainsi, Richard Tucker se souvient d’un long voyage effectué dans des conditions épiques, ou presque : “Je me souviens d’une longue traversée que nous avons faite en voiture. Nous devions aller de Boulder à New York. Nous sommes tombés en panne au milieu de nulle part, avec seulement 20 dollars en poche. J’ai téléphoné au premier dépanneur que j’ai trouvé dans l’annuaire et le type est arrivé en pleine nuit. Ensuite, lorsqu’il a vu combien nous avions sur nous, il a décidé de ne pas nous faire payer, car il considérait que nous étions déjà incroyablement courageux de traverser ainsi le pays dans cette vieille voiture, avec une petite fille et notre chien à l’arrière.”

Au cours de leurs dernières années dans le Colorado, Karen Dalton et Richard Tucker connaissent des difficultés financières notables. “Sur la fin, explique Tucker, nous vivions dans la cave d’un ami à Denver. C’était une période assez difficile pour nous. Et puis, un jour, vers 1968, alors que nous traversions la ville en voiture, nous nous sommes disputé et je suis descendu. Je l’ai laissée, là, en pleine ville, et je ne l’ai plus revue.” Le couple, qui s’était marié en 1963 à la mairie de Boulder, divorcera plus tard, lorsque Richard Tucker exprimera le souhait de refaire sa vie : “Nous avons fini par divorcer, six ou sept ans plus tard, à distance, parce que je voulais me remarier. C’était en 1975.”

Une chanteuse hors norme

Lorsqu’il évoque Karen Dalton, Richard Tucker décrit une artiste qui se situait résolument en marge de la scène folk. Selon lui, elle était avant tout fascinée par les grandes figures du jazz et du blues. “Karen adorait Bessie Smith et les grands chanteurs de blues. C’était là que se trouvaient ses vraies racines. Mais, comme moi, elle détestait le folk commercial du Kingston Trio et d’autres groupes du même style. Peter, Paul & Mary, ça allait encore, mais nous n’écoutions pas vraiment leurs disques. Nous trouvions ça trop mielleux, trop sentimental. Nous écoutions aussi beaucoup Billie Holiday, Ravi Shankar, The Incredible String Band… Et je me souviens qu’elle adorait l’album Surrealistic Pillow du Jefferson Airplane. En revanche, elle n’aimait pas Bob Dylan !”

Selon Dan Hankin, le style de Karen Dalton transcende les différents genres musicaux auxquels on l’associe souvent : “Karen était unique et parfaitement inclassable. Son style se rapprochait du blues, mais il restait très personnel. Je ne crois pas qu’elle se considérait comme une chanteuse de blues. Le terme est trop connoté. Je pense que sa musique est surtout née de son expérience de la vie et de sa façon de laisser sa personnalité s’exprimer. D’une certaine manière, son approche était sans doute plus directe et plus authentique que celle d’un Pete Seeger, par exemple. Lui était plus un collectionneur ou un historien du folk. Un chanteur comme Phil Ochs était bien plus impliqué dans la politique. Or je ne pense pas que l’idée d’interpréter une chanson engagée ait jamais traversé l’esprit de Karen.”

Junkie

De tempérament très libre, mais aussi très angoissé, Karen Dalton a toujours consommé des drogues. Dans les dernières années de sa vie, son addiction à l’héroïne est même la raison pour laquelle elle finit par être contaminée par le virus du sida. “Karen fumait des joints, se souvient Richard Tucker. Elle prenait un peu de speed et consommait de l’alcool, mais elle ne prenait pas de drogues dures. En tout cas, pas à mon époque. Sur la fin, elle prenait aussi un peu de mescaline. Moi, ce n’était pas mon truc… On se sent bien pendant un moment mais, ensuite, on est vraiment très déprimé. Après, ce qui est vrai pour une personne peut être très différent pour une autre. Tous les métabolismes sont particuliers… Par exemple, Tim Hardin pouvait prendre beaucoup de drogues sans que ça le gêne pour faire ce qu’il avait à faire. Moi, si j’avais dû prendre la même chose que lui, je crois que je serais allé me coucher directement !”

La recherche du temps perdu

Au printemps 1969, Karen Dalton est de retour à Greenwich Village. Sept années se sont écoulées depuis son départ ; l’effervescence du début de la décennie paraît bien loin. En ville à la même époque, Richard Tucker se souvient : “Après le Colorado, je suis revenu à New York. C’était en 1968 et je suis resté dans le coin jusqu’en 1971. Il y avait toujours une belle agitation, mais il y avait aussi moins de monde. Ce n’était plus pareil qu’avant.” Dans une période aussi foisonnante, et alors que la musique semble se transformer littéralement tous les deux ou trois ans, sept années d’absence comptent comme une éternité. Et pourtant, le souvenir de Karen Dalton demeure très présent dans l’esprit de certains New-Yorkais. Parmi ceux-ci, Nick Venet, un producteur qui l’a vue chanter à l’époque, et qui rêvait depuis de la convaincre d’enregistrer un disque. Une légende tenace raconte que Venet serait parvenu à convaincre Karen d’entrer en studio en lui proposant d’enregistrer A Little Bit of Rain, la chanson de Fred Neil, pour ses archives personnelles. Il semble que les choses se sont passées beaucoup plus simplement et que Karen Dalton est véritablement venue à New York avec l’intention d’y enregistrer, enfin, son premier album. C’est en tout cas la version avancée par Dan Hankin, guitariste lors de ces deux sessions : “J’ai toujours pensé que l’idée d’enregistrer un disque, et d’être finalement reconnue, était un peu une sorte de rêve secret pour Karen. Bien sûr, elle n’en a jamais parlé ouvertement, car elle n’aimait pas se mettre en avant, mais le fait est que lorsqu’elle a finalement entrevu la possibilité d’aller au bout de cette idée, elle a foncé sans hésiter. Donc pour moi il est clair que cette décision d’enregistrer un disque n’avait rien d’un coup de tête, mais était au contraire une décision qu’elle avait laissé mûrir en elle depuis très longtemps.” Puis il ajoute : “Je ne dirais pas que Karen s’est préparée pour cet enregistrement en particulier. En fait, son répertoire s’était construit petit à petit, au fil des années, donc elle connaissait parfaitement chacune de ces chansons.”

Pour cette session exceptionnelle, Nick Venet a décidé de laisser Karen faire comme elle l’entend. Pendant des années, la rumeur a couru que ce premier opus avait été enregistré à l’insu de la chanteuse, le producteur ayant laissé tourner la bande alors qu’elle et ses musiciens continuaient à jouer. Sur ce point, Dan Hankin est catégorique : “Ce qui est sûr, c’est que l’histoire selon laquelle Karen aurait été piégée et enregistrée à son insu par le producteur est entièrement fausse.” En studio, les trois musiciens s’avèrent très protecteurs et cherchent avant tout à mettre leur partenaire à l’aise, à lui permettre de retrouver rapidement une ambiance familière. “Dans mon souvenir, raconte le guitariste, il n’y avait que Karen, Harvey Brooks et moi dans le studio. Mais Gary Chester, le batteur, devait être là lui aussi. Le studio était assez grand, mais nous sommes parvenus à créer une ambiance intime en jouant très près les uns des autres. Nous nous sommes installés en cercle, de façon à ce que chacun de nous puisse bien se trouver dans le champ de vision des deux autres. Je pense que cela devait aussi lui rappeler les moments qu’on avait passés à jouer dans sa cabane de Summerville. Je ne sais plus si Gary était installé derrière un écran ou pas… Harvey était debout, mais Karen et moi étions assis.” Le répertoire n’est pas un problème. Karen Dalton joue pratiquement les mêmes chansons depuis le début des années soixante. “Je me souviens qu’au moment de l’enregistrement, nous n’avons pas beaucoup répété avec Harvey Brooks, le bassiste. Mais Karen et moi avions joué ces chansons si souvent dans le Colorado que nous n’avions pas besoin de répéter quoi que ce soit. En fait, la plupart des chansons de It’s So Hard to Say Who’s Going to Love You the Best étaient des titres que Karen jouait déjà très régulièrement, lorsque je l’ai rencontrée à Boulder. Donc j’aurais tendance à penser que sa musique est toujours restée très proche de ce qu’elle était à ses débuts.” Le guitariste se souvient également d’une liste que la chanteuse garde toujours sur elle : “Karen avait toujours une liste de chansons avec elle. Bien sûr, cette liste était toujours en évolution, mais j’imagine que cela n’a pas dû lui prendre beaucoup de temps pour choisir ce qui allait être enregistré pour ce disque.” Réalisé sur deux jours, l’enregistrement de It’s So Hard to Tell Who’s Going to Love You The Best se déroule parfaitement. Dan Hankin reprend : “Je me souviens que les chansons se sont enchaînées très naturellement et sans le moindre stress. Karen pouvait être elle-même et faire ce qu’elle voulait ; personne n’a cherché à lui mettre la moindre pression ou à l’influencer. De toute façon, si quelqu’un avait essayé ça se serait sûrement mal passé. La guitare électrique de Kim King a été ajoutée après coup. »

Pour cette session exceptionnelle, Nick Venet a décidé de laisser Karen faire comme elle l’entend. Pendant des années, la rumeur a couru que ce premier opus avait été enregistré à l’insu de la chanteuse, le producteur ayant laissé tourner la bande alors qu’elle et ses musiciens continuaient à jouer. Sur ce point, Dan Hankin est catégorique : “Ce qui est sûr, c’est que l’histoire selon laquelle Karen aurait été piégée et enregistrée à son insu par le producteur est entièrement fausse.” En studio, les trois musiciens s’avèrent très protecteurs et cherchent avant tout à mettre leur partenaire à l’aise, à lui permettre de retrouver rapidement une ambiance familière. “Dans mon souvenir, raconte le guitariste, il n’y avait que Karen, Harvey Brooks et moi dans le studio. Mais Gary Chester, le batteur, devait être là lui aussi. Le studio était assez grand, mais nous sommes parvenus à créer une ambiance intime en jouant très près les uns des autres. Nous nous sommes installés en cercle, de façon à ce que chacun de nous puisse bien se trouver dans le champ de vision des deux autres. Je pense que cela devait aussi lui rappeler les moments qu’on avait passés à jouer dans sa cabane de Summerville. Je ne sais plus si Gary était installé derrière un écran ou pas… Harvey était debout, mais Karen et moi étions assis.” Le répertoire n’est pas un problème. Karen Dalton joue pratiquement les mêmes chansons depuis le début des années soixante. “Je me souviens qu’au moment de l’enregistrement, nous n’avons pas beaucoup répété avec Harvey Brooks, le bassiste. Mais Karen et moi avions joué ces chansons si souvent dans le Colorado que nous n’avions pas besoin de répéter quoi que ce soit. En fait, la plupart des chansons de It’s So Hard to Say Who’s Going to Love You the Best étaient des titres que Karen jouait déjà très régulièrement, lorsque je l’ai rencontrée à Boulder. Donc j’aurais tendance à penser que sa musique est toujours restée très proche de ce qu’elle était à ses débuts.” Le guitariste se souvient également d’une liste que la chanteuse garde toujours sur elle : “Karen avait toujours une liste de chansons avec elle. Bien sûr, cette liste était toujours en évolution, mais j’imagine que cela n’a pas dû lui prendre beaucoup de temps pour choisir ce qui allait être enregistré pour ce disque.” Réalisé sur deux jours, l’enregistrement de It’s So Hard to Tell Who’s Going to Love You The Best se déroule parfaitement. Dan Hankin reprend : “Je me souviens que les chansons se sont enchaînées très naturellement et sans le moindre stress. Karen pouvait être elle-même et faire ce qu’elle voulait ; personne n’a cherché à lui mettre la moindre pression ou à l’influencer. De toute façon, si quelqu’un avait essayé ça se serait sûrement mal passé. La guitare électrique de Kim King a été ajoutée après coup. »

Sorti en fin d’année 1969, It’s So Hard to Tell Who’s Going to Love You the Best s’ouvre sur une somptueuse version de Little Bit of Rain, ce classique que Fred Neil, son auteur, chantait d’une voix grave et pénétrante et que Karen Dalton se réapproprie en laissant crépiter la sienne sur les accompagnements feutrés de Harvey Brooks à la basse, Dan Hankin à la guitare électrique et, donc, sa propre douze-cordes. Avec ce titre tout en retenue, la chanteuse impose d’emblée l’idée d’un disque intimiste et chaleureux, coupé du monde et hors du temps. Sur la reprise de Sweet Substitute, un standard de Jelly Roll Morton datant de 1940, sa voix prend une tonalité plus vibrante, s’appropriant le phrasé blues (“My man went away / I said I’m miss him every night and day / Then I began to look around / And guess what I’ve found”) pour mieux laisser jaillir une émotion et une fragilité (“You know love is blind”) à faire frémir les esprits les plus insensibles. Plus loin, la chanteuse se risque sur le terrain soul avec I Love You More Than Words Can Say, une ballade immortalisée par Otis Redding et qu’elle fait subtilement dériver vers un registre blues minimaliste et totalement atemporel. Là encore, son interprétation s’avère magistrale, balayant celle du géant de Géorgie pour mieux faire émerger la complainte tremblante d’une femme littéralement dévastée par la passion. Cette tonalité blues se retrouve ailleurs, sur des titres comme le magnifique It Hurts Me Too (emprunté à Meldon London), Down on the Street et l’inévitable Blues on the Ceiling de Fred Neil. Malheureusement, en 1969, le blues a déjà été transfiguré par la révolution psychédélique et des artistes comme Jimi Hendrix, Cream ou Canned Heat ont complètement transformé les codes du genre ; désormais, l’austérité avec laquelle Karen Dalton semble vouloir l’aborder paraît totalement décalée par rapport aux attentes de l’époque. Enfin, la relecture du traditionnel Ribbon Bow et la superbe reprise du While You’re on Your Way de Tim Hardin renvoient plus directement aux racines folk de la chanteuse, mais là encore le disque peine à s’inscrire dans les codes musicaux de cette fin des années soixante.

Au bout du compte, il n’est pas certain que Karen Dalton ait jamais eu l’ambition de chercher le succès avec ce premier album. De fait, It’s So Hard to Tell Who’s Going to Love You the Best ne sonne pas comme un disque de 1969, mais plutôt comme une œuvre de repli que son autrice aurait choisi d’inscrire dans la marge de l’époque, comme si elle avait su d’instinct que la bataille était perdue d’avance. Ainsi, coincée entre un passé impossible à rattraper et un avenir forcément imprévisible, cette œuvre viscéralement atemporelle aurait en quelque sorte toujours été vouée à dériver seule à travers le temps, jusqu’au moment où la mise en perspective historique lui permettrait d’être finalement reconnue comme un “chef-d’œuvre du passé”.

Redécouvert à partir des années quatre-vingt-dix grâce à une multitude de rééditions, d’articles et d’hommages divers, It’s So Hard to Tell Who’s Going to Love You the Best a logiquement fini par rejoindre la liste pléthorique des grands disques des années soixante, et ce même si Richard Tucker demeure assez sceptique à son sujet : “Pour être tout à fait honnête, explique-t-il, je n’aime pas beaucoup It’s So Hard to Tell Who’s Goin’ to Love You the Best. Je trouve l’album trop lent et, surtout, trop déprimant. Moi, ce que j’aimais chez Karen, c’était les reprises de country un peu enlevées qu’elle jouait au banjo. Là, tout était si lent… En plus, elle n’avait pas l’air très à l’aise sur ce disque. Je crois que je préfère In My Own Time.”

Nouvel horizon

Après le Colorado, Karen Dalton s’installe dans la région de Woodstock. Bob Dylan et les musiciens du Band y ont déjà des maisons, Peter Walker aussi. “Karen a longtemps vécu du côté de Woodstock, explique ce dernier, soit en ville soit dans les alentours. Elle y est restée de la fin des années soixante jusqu’à sa mort. Elle avait pas mal d’amis là-bas et la vie au grand air lui faisait du bien. Elle avait aussi conservé un pied-à-terre et quelques amis dans le Bronx.” Grand guitariste dont l’œuvre se situe souvent à la frontière du folk et de la musique psychédélique, Walker a côtoyé Karen Dalton du début des années soixante jusqu’à sa mort, en 1993. Il raconte : “J’ai rencontré Karen chez John Morier, à Cambridge, Massachusetts. À l’époque, en 1962, il me semble qu’elle vivait avec Don Dalton. Elle était jeune, bien habillée, elle avait beaucoup de talent et connaissait bien la musique folk. Nous n’avons jamais perdu le contact.” Avant de préciser : “Karen était une amie proche. Nous nous sommes beaucoup vus lorsqu’elle s’est installée à Woodstock à la fin des années soixante et nous avons toujours gardé le contact, jusqu’à sa mort.”

Seconde chance

Déçue par le manque d’intérêt suscité par son premier album, Karen Dalton ne renonce pas et tente à nouveau, en 1971, l’expérience de l’enregistrement en studio, cette fois pour le compte du label Just Sunshine. Contrairement à son prédécesseur, In My Own Time permet à Karen Dalton d’être accompagnée par un vrai groupe. Le disque est enregistré à Woodstock, au studio Bearsville, presque à la maison, donc. “Il y avait beaucoup de monde sur ce disque, se souvient Dan Hankin. Les gens allaient et venaient ; l’ambiance était nettement moins intime que pour l’enregistrement du premier album. Cette fois, nous étions beaucoup plus éloignés les uns des autres. Je sais que c’est ainsi que travaillent la quasi-totalité des musiciens, mais je pense que, pour Karen, cela faisait une différence importante. À quelques rares exceptions, la plupart des titres de ce deuxième album étaient assez nouveaux dans son répertoire. Je ne sais plus comment s’est opérée la sélection, mais il me semble bien qu’Harvey Brooks, le producteur, a imposé quelques titres.” Au sein de cette sélection, le choix d’une chanson comme How Sweet It Is de Jr. Walker, un tube soul plutôt léger et entraînant emprunté au répertoire de la Tamla Motown, interpelle particulièrement. Il surprend même d’autant plus que la version proposée ici paraît sans doute trop festive et entraînante pour la voix toujours chargée de mélancolie de Karen Dalton. Dans le même registre soul, mais en moins guilleret, la reprise du When a Man Loves a Woman de Percy Sledge renvoie à celle du I Love You More Than Words Can Say d’Otis Redding sur le premier album. Mais dans ce cas précis, c’est plutôt la confrontation avec le classique d’origine qui joue en défaveur de la relecture proposée par Karen Dalton. Comme pour How Sweet It Is, son interprétation semble ici trop relâchée et détachée pour ne pas paraître relativement inadaptée au morceau. Heureusement, tout n’est pas aussi décevant et les reprises de Something on Your Mind de Dino Valenti et de In a Station du Band sont quant à elles plus réussies, dans un registre country qui, bien que frisant la surproduction sur le titre de Richard Manuel, s’avère plus approprié à la personnalité de la chanteuse. Enfin, c’est surtout lorsque Karen Dalton retrouve le minimalisme du premier opus que le disque s’avère le plus convaincant. Là, sur les traditionnels Same Old Man et Katie Cruel, la voix somptueusement esquintée de Karen Dalton prend une résonance quasi spectrale qui, d’un coup, réinstalle le disque dans une saisissante atemporalité. Dan Hankin se souvient : “Katie Cruel était une chanson que Karen jouait depuis ses débuts. Elle la connaissait vraiment sur le bout des doigts. Bobby Notkoff joue magnifiquement du violon sur cette version, mais Karen avait aussi l’habitude de la jouer seule au banjo. Je crois que c’est la chanson que je préfère dans tout son répertoire.” Dernier titre de l’album, le superbe Are You Leaving for the Country, une ballade country signée Richard Tucker, remet les cabanes de Summerville et les montagnes du Colorado au premier plan et creuse le sillon autobiographique pour faire entendre in extremis de saisissants accents de vérité.

Déçue par le manque d’intérêt suscité par son premier album, Karen Dalton ne renonce pas et tente à nouveau, en 1971, l’expérience de l’enregistrement en studio, cette fois pour le compte du label Just Sunshine. Contrairement à son prédécesseur, In My Own Time permet à Karen Dalton d’être accompagnée par un vrai groupe. Le disque est enregistré à Woodstock, au studio Bearsville, presque à la maison, donc. “Il y avait beaucoup de monde sur ce disque, se souvient Dan Hankin. Les gens allaient et venaient ; l’ambiance était nettement moins intime que pour l’enregistrement du premier album. Cette fois, nous étions beaucoup plus éloignés les uns des autres. Je sais que c’est ainsi que travaillent la quasi-totalité des musiciens, mais je pense que, pour Karen, cela faisait une différence importante. À quelques rares exceptions, la plupart des titres de ce deuxième album étaient assez nouveaux dans son répertoire. Je ne sais plus comment s’est opérée la sélection, mais il me semble bien qu’Harvey Brooks, le producteur, a imposé quelques titres.” Au sein de cette sélection, le choix d’une chanson comme How Sweet It Is de Jr. Walker, un tube soul plutôt léger et entraînant emprunté au répertoire de la Tamla Motown, interpelle particulièrement. Il surprend même d’autant plus que la version proposée ici paraît sans doute trop festive et entraînante pour la voix toujours chargée de mélancolie de Karen Dalton. Dans le même registre soul, mais en moins guilleret, la reprise du When a Man Loves a Woman de Percy Sledge renvoie à celle du I Love You More Than Words Can Say d’Otis Redding sur le premier album. Mais dans ce cas précis, c’est plutôt la confrontation avec le classique d’origine qui joue en défaveur de la relecture proposée par Karen Dalton. Comme pour How Sweet It Is, son interprétation semble ici trop relâchée et détachée pour ne pas paraître relativement inadaptée au morceau. Heureusement, tout n’est pas aussi décevant et les reprises de Something on Your Mind de Dino Valenti et de In a Station du Band sont quant à elles plus réussies, dans un registre country qui, bien que frisant la surproduction sur le titre de Richard Manuel, s’avère plus approprié à la personnalité de la chanteuse. Enfin, c’est surtout lorsque Karen Dalton retrouve le minimalisme du premier opus que le disque s’avère le plus convaincant. Là, sur les traditionnels Same Old Man et Katie Cruel, la voix somptueusement esquintée de Karen Dalton prend une résonance quasi spectrale qui, d’un coup, réinstalle le disque dans une saisissante atemporalité. Dan Hankin se souvient : “Katie Cruel était une chanson que Karen jouait depuis ses débuts. Elle la connaissait vraiment sur le bout des doigts. Bobby Notkoff joue magnifiquement du violon sur cette version, mais Karen avait aussi l’habitude de la jouer seule au banjo. Je crois que c’est la chanson que je préfère dans tout son répertoire.” Dernier titre de l’album, le superbe Are You Leaving for the Country, une ballade country signée Richard Tucker, remet les cabanes de Summerville et les montagnes du Colorado au premier plan et creuse le sillon autobiographique pour faire entendre in extremis de saisissants accents de vérité.

Pour finir, l’album peut sembler très inégal, mais il conserve tout de même de vrais partisans. “Pour moi, explique Peter Walker, son deuxième album est un chef-d’œuvre. Son label a beaucoup investi sur elle et le disque a coûté une petite fortune. Malheureusement, elle a ensuite eu des problèmes de santé qui l’ont empêchée d’aller plus loin.” Plus dubitatif, Dick Weissman considère quant à lui que Karen Dalton n’a jamais été enregistrée comme elle aurait dû l’être : “Pour être tout à fait honnête, je ne suis pas très fan de ses deux albums. Pour moi, Karen n’était pas une chanteuse de jazz. Ce n’est pas ce qui me vient à l’esprit lorsque je pense à sa musique. De fait, je pense que sa musique n’a pas été capturée sur disque comme elle aurait dû l’être. Je suis sûr qu’elle a dû donner pas mal de fil à retordre à ses producteurs. Selon moi, les bandes enregistrées à Boulder, qui sont sorties après sa mort, reflètent mieux l’image de la personne que j’ai connue et dont j’aimais la musique. Mais mon opinion sur ses albums n’a pas vraiment changé.”

Fin de parcours

Dans la foulée de la sortie de In My Own Time, Karen Dalton est même brièvement envoyée en tournée, ce qui entraîne une série de situations inconfortables pour cette chanteuse notoirement rétive à l’idée de jouer devant des audiences trop importantes. Dan Hankin se souvient : “Karen était toujours très angoissée à l’idée de jouer en public. Je me souviens qu’un jour, au festival de Montreux, elle est allée jusqu’à refuser de sortir de sa loge au moment de monter sur scène. Tout le monde était prêt, nous étions même déjà sur scène, mais elle restait dans sa loge, incapable d’en sortir. Personne ne comprenait ce qu’elle faisait. Finalement, John Hall a commencé par reprendre un répertoire de classiques de la Motown et du rock’n’roll et le public a très bien réagi. On a réussi à se débrouiller, mais Karen ne m’a jamais expliqué pourquoi elle avait agi ainsi. C’est une chose que j’ai acceptée sans demander d’explication. Karen avait une personnalité complexe et je savais qu’il y avait, parfois, des choses qu’elle refusait d’expliquer.”

Dans la foulée de la sortie de In My Own Time, Karen Dalton est même brièvement envoyée en tournée, ce qui entraîne une série de situations inconfortables pour cette chanteuse notoirement rétive à l’idée de jouer devant des audiences trop importantes. Dan Hankin se souvient : “Karen était toujours très angoissée à l’idée de jouer en public. Je me souviens qu’un jour, au festival de Montreux, elle est allée jusqu’à refuser de sortir de sa loge au moment de monter sur scène. Tout le monde était prêt, nous étions même déjà sur scène, mais elle restait dans sa loge, incapable d’en sortir. Personne ne comprenait ce qu’elle faisait. Finalement, John Hall a commencé par reprendre un répertoire de classiques de la Motown et du rock’n’roll et le public a très bien réagi. On a réussi à se débrouiller, mais Karen ne m’a jamais expliqué pourquoi elle avait agi ainsi. C’est une chose que j’ai acceptée sans demander d’explication. Karen avait une personnalité complexe et je savais qu’il y avait, parfois, des choses qu’elle refusait d’expliquer.”

Au retour de cette brève tournée en Europe, Karen Dalton tente vainement de se lancer dans un nouveau projet, mais sans comprendre que le train est sans doute déjà passé et que la drogue a visiblement pris l’ascendant sur sa carrière. “Après notre tournée européenne de 1972, explique Dan Hankin, Karen m’a demandé de la rejoindre à Woodstock. Elle voulait monter un groupe et tenait à ce que j’en fasse partie. À l’époque, elle logeait dans la maison que Tim Hardin lui avait prêtée. Fred Neil est aussi passé nous voir, une ou deux fois… Sur place, nous avons fait quelques répétitions, mais cela n’a pas donné grand-chose. Nous passions plus de temps à fumer des joints qu’à jouer. Et puis, ma petite amie et future femme était encore à Boulder. Donc lorsque j’ai compris que cette histoire de groupe ne donnerait jamais rien de concret, je suis reparti dans le Colorado pour la rejoindre. Et, fatalement, Karen n’a pas du tout apprécié. Nous ne nous sommes plus revus ensuite.”

Figure fraternelle

Avec le recul, la carrière de Karen Dalton laisse le sentiment d’un immense gâchis et sera même souvent comparée à celle de Fred Neil, autre génie de Greenwich Village ayant préféré vivre sa vie (en l’occurrence, filer en Floride pour y étudier les dauphins) plutôt que se plier aux exigences d’une carrière qui lui tend les bras. “Comme Fred Neil, remarque Peter Walker, Karen tenait beaucoup à sa vie privée et elle préférait réserver sa musique à ses proches plutôt que perdre son énergie en pensant aux contrats ou en s’investissant dans les tournées.” De son côté, Dan Hankin se souvient : “Je n’ai croisé Fred Neil qu’une ou deux fois, avec Karen, lorsque nous étions à Woodstock. Comme Karen, il avait beaucoup de personnalité. Leurs voix étaient uniques, même si celle de Karen l’était encore plus par rapport aux standards de l’époque. Les gens n’étaient pas habitués à ce genre de voix… Fred était un grand songwriter et il jouait ses propres chansons. L’un et l’autre jouaient sur une guitare douze-cordes et je pense qu’ils avaient sensiblement les mêmes références. Je suis sûr que leur association aurait pu être incroyable !”

La résurrection

Karen Dalton est morte le 19 mars 1993. Malade du sida, elle a passé les dernières années de sa vie dans une maison de Woodstock. Peter Walker, qui l’a beaucoup fréquentée à cette époque, se souvient : “Karen était très secrète, mais aussi très entourée, très aimée. Elle avait beaucoup d’amis, de voisins qui, comme elle, aimaient la tranquillité de la vie à la campagne. Pendant toute la période durant laquelle elle a vécu avec la maladie, elle vivait dans une maison qu’on lui avait prêtée. C’était une maison charmante avec une piscine chauffée et une superbe vue sur les Catskills. Elle est morte chez elle, comme elle l’avait voulu.”

Depuis, les rééditions se sont enchaînées, le nom de Karen Dalton s’est mis à circuler mieux que jamais à travers tout une série d’articles et de mentions diverses, et des personnalités aussi illustres que Bob Dylan, Nick Cave, Adele, Josephine Foster ou Devendra Banhart sont montées au créneau pour défendre l’œuvre de cette chanteuse hors norme. En 2014, Peter Walker a même réuni les textes de certaines de ses propres chansons dans un livre intitulé Karen Dalton: Songs, Poems and Writings. “Les chansons qu’elle a écrites sont de très bonne qualité. Elle a même tenté d’en enregistrer certaines mais chaque fois, des problèmes de santé l’ont perturbée. En tout cas, je trouve que ces chansons définissent bien sa personnalité musicale.” De son côté, Dan Hankin confesse : “Je pense que Karen était une artiste profondément authentique et sincère. Elle avait une âme exceptionnelle, mais elle devait aussi lutter en permanence contre ses propres démons. Et je pense que c’est ce qui explique son addiction aux drogues et à l’alcool. En tout cas, je suis vraiment heureux d’avoir eu la chance de la connaître et de jouer avec elle.”

Les entretiens cités dans cet article ont tous été réalisés en 2014, pendant la préparation de l’album de BD

Les entretiens cités dans cet article ont tous été réalisés en 2014, pendant la préparation de l’album de BD