Le 8 octobre dernier – vingt ans après les deux AVC qui l’ont rendu handicapé mais jamais à court d’idées –, il est monté pour la dernière fois sur scène dans sa Grande-Bretagne natale. En tout cas, aucun signal ne semble passer au vert pour une éventuelle venue sur le Vieux Continent, mais si tel était le cas, je crois qu’on serait quelques-unes et uns (au hasard, Pascal Blua et Ibon Errazkin en tête) bien décidés à parcourir plusieurs kilomètres pour le (re)voir. Edwyn Collins est pour certaines et certains d’entre nous l’un des acteurs essentiels de cette période où la musique s’est mise à prendre une part bien trop (?) importante dans nos vies – Michel Valente me prête une déclaration fracassante à ce sujet, dans laquelle il serait aussi sujet de foot et de filles, mais je crois qu’il affabule –, une période où il arrivait souvent que nous découvrions un groupe par ses photos, ses interviews ou les mots qu’écrivaient des journalistes britanniques à leur sujet – c’était souvent la course chez New Rose le samedi après-midi pour acheter le dernier exemplaire du Sounds, du NME ou du Melody Maker qui restait de l’arrivage du jeudi précédent (je crois que c’était le jeudi).

Je suis ainsi à peu près certain d’avoir vu une photo d’Orange Juice avant d’en avoir écouté la moindre note. Et forcément, c’était impressionnant : ce n’est pas tous les jours que l’on voyait un gars qui portait un chapeau de trappeur façon Davy Crockett et dissimulait son regard sous une frange impeccablement coiffée. il y avait aussi les chemises à carreau, les bandanas autour du cou, les pantalons à pinces qui remontaient assez haut sur la taille. On avait beau vivre banlieue Ouest, tout cela était impressionnant et suffisait à nous décider que ces gens-là faisaient partie de nos artistes favoris. Ce qui était bien aussi, c’est que l’on était rarement déçus : parfois, la musique n’avait que peu de choses à voir par rapport à ce que nous avions fantasmé, mais nous n’en étions pas moins séduits… Je ne connaissais pas au moment de la découverte des chansons d’Orange Juice – je ne suis plus bien certain de l’année, mais je pense que ce doit être à la fin de 1982 ou dans les premiers mois de 1983 et comme souvent, Bernard Lenoir et son émission Feedback doivent y être pour quelque chose –, les intentions originelles d’Edwyn Collins et ses amis (en résumé, être le chainon manquant entre le Velvet Underground et Chic) mais je sais que j’ai vite essayé de rattraper mon retard, de dénicher (difficilement) les 45 tours Postcard – le label qu’Edwyn avait fondé avec l’érudit et un peu illuminé Alan Horne – et que les disques tournaient plutôt en boucles sur l’électrophone rouge de la chambre aux meubles blancs.

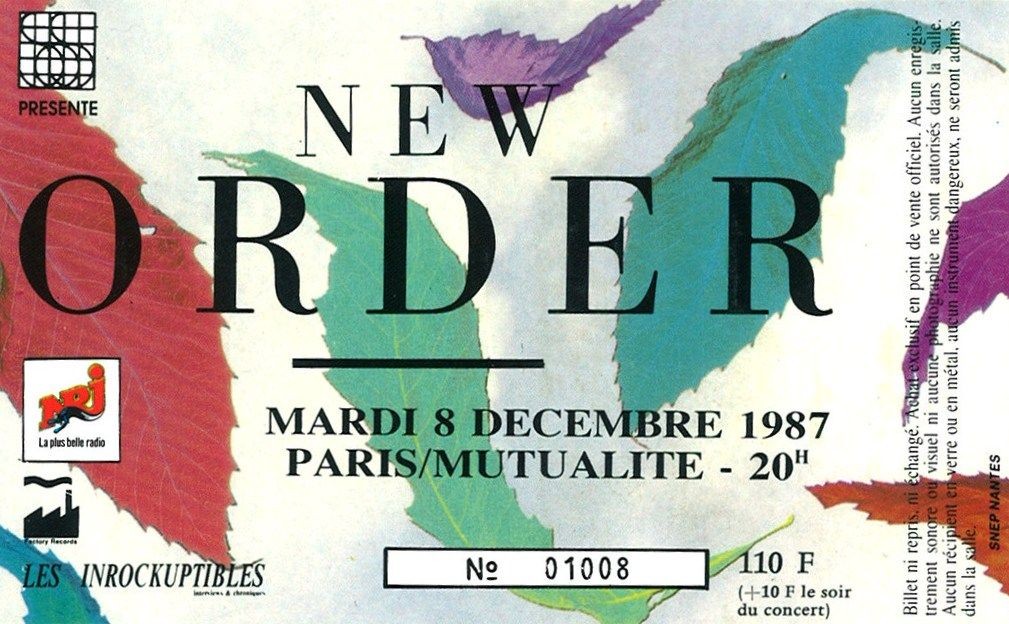

Je me souviens en revanche très bien de la première fois où je l’ai vu sur scène, une fois complètement improbable : le 8 décembre 1987, le froid est vif mais le ciel désespérément bleu, les transports parisiens sont en grève, New Order joue à la Mutualité et Edwyn Collins s’invite en première partie – les rumeurs disaient ce soir-là que faute de locations suffisantes pour son concert prévu au Rex Club, il avait été décidé de le rapatrier à la Mutualité… Je pourrais bien sûr aller farfouiller en ligne pour faire croire que je me rappelle très bien des morceaux qu’il a joués ce soir-là, mais ce n’est pas le cas – en revanche, je suis à peux près certain que le batteur était Zeke Manyika et qu’Edwyn Collins prenait beaucoup de plaisir à monter sur les retours en jouant de sa guitare demi-caisse… La deuxième fois, c’était sans doute au Passage du Nord Ouest parisien : j’étais alors passé de l’autre côté de la barrière et c’était (presque) devenu ma profession que d’aller voir un concert, Edwyn Collins avait signé sur le petit label Setanta, dont on aimait plutôt bien d’autres pensionnaires (The Frank And Walters plus que The Divine Comedy, je crois), et venait jouer les chansons de son tout nouvel album solo, Gorgeous George, alors que A Girl Like You – et ses soli empruntés au Summer Breeze version The Isley Brothers (je ne suis absolument pas musicien, c’est mon ami Kevin de Moose qui m’avait raconté cela – et c’est ce que je raconte depuis en faisant mine de savoir très exactement de quoi je parle) – ne s’était pas encore métamorphosé en un hit aussi improbable qu’international… Tant et si bien qu’Edwyn Collins vivait comme une seconde jeunesse – plus d’une décennie après le succès britannique de l’insouciant Rip It Up (And Start Again) (un des tout premiers morceaux pop à utiliser de la TB 303, ndlr) – et que de nouveaux projecteurs étaient braqués sur lui… Bien évidemment, l’homme n’en a eu que faire et a suivi son bonhomme de chemin, profitant de l’argent du succès pour équiper un studio d’enregistrement chez lui et continuer d’écrire des chansons pop, aux mélodies souvent irrésistibles et parfois pétries de références liées au fan de musique qu’il a toujours été. I’m Not Following You a paru au début de l’année 1997, porté par des textes parfois emprunts de causticité (Country Rock, Adidas World…), des clins d’œil amusés (The Velvet Underground sur The Magic Piper, Everybody’s Talking sur No One Waved Goodbye ou, et cela au-delà du seul titre du morceau, le groove lascif de Sly Stone sur Running Away With Myself – ça m’a paru comme une évidence en réécoutant le disque ce matin), des invités DeLuxe – l’irascible feu Mark E Smith sur le bien nommé Seventies Night, qui fait du pied aux soirées northern soul – et du moog un peu partout. Pour la RPM canal historique (je ne vous refais pas le coup du Canada Dry), j’étais parti à Londres, invité à rencontrer l’homme à son domicile. Edwyn Collins m’avait reçu avec sa femme et manageuse Grace Maxwell et m’avait accordé pas mal de temps pour discuter passé, présent et futur… Il avait alors répondu à peu près ça, avant que l’immense Joe Dilworth ne le prenne en photo.

Je me souviens en revanche très bien de la première fois où je l’ai vu sur scène, une fois complètement improbable : le 8 décembre 1987, le froid est vif mais le ciel désespérément bleu, les transports parisiens sont en grève, New Order joue à la Mutualité et Edwyn Collins s’invite en première partie – les rumeurs disaient ce soir-là que faute de locations suffisantes pour son concert prévu au Rex Club, il avait été décidé de le rapatrier à la Mutualité… Je pourrais bien sûr aller farfouiller en ligne pour faire croire que je me rappelle très bien des morceaux qu’il a joués ce soir-là, mais ce n’est pas le cas – en revanche, je suis à peux près certain que le batteur était Zeke Manyika et qu’Edwyn Collins prenait beaucoup de plaisir à monter sur les retours en jouant de sa guitare demi-caisse… La deuxième fois, c’était sans doute au Passage du Nord Ouest parisien : j’étais alors passé de l’autre côté de la barrière et c’était (presque) devenu ma profession que d’aller voir un concert, Edwyn Collins avait signé sur le petit label Setanta, dont on aimait plutôt bien d’autres pensionnaires (The Frank And Walters plus que The Divine Comedy, je crois), et venait jouer les chansons de son tout nouvel album solo, Gorgeous George, alors que A Girl Like You – et ses soli empruntés au Summer Breeze version The Isley Brothers (je ne suis absolument pas musicien, c’est mon ami Kevin de Moose qui m’avait raconté cela – et c’est ce que je raconte depuis en faisant mine de savoir très exactement de quoi je parle) – ne s’était pas encore métamorphosé en un hit aussi improbable qu’international… Tant et si bien qu’Edwyn Collins vivait comme une seconde jeunesse – plus d’une décennie après le succès britannique de l’insouciant Rip It Up (And Start Again) (un des tout premiers morceaux pop à utiliser de la TB 303, ndlr) – et que de nouveaux projecteurs étaient braqués sur lui… Bien évidemment, l’homme n’en a eu que faire et a suivi son bonhomme de chemin, profitant de l’argent du succès pour équiper un studio d’enregistrement chez lui et continuer d’écrire des chansons pop, aux mélodies souvent irrésistibles et parfois pétries de références liées au fan de musique qu’il a toujours été. I’m Not Following You a paru au début de l’année 1997, porté par des textes parfois emprunts de causticité (Country Rock, Adidas World…), des clins d’œil amusés (The Velvet Underground sur The Magic Piper, Everybody’s Talking sur No One Waved Goodbye ou, et cela au-delà du seul titre du morceau, le groove lascif de Sly Stone sur Running Away With Myself – ça m’a paru comme une évidence en réécoutant le disque ce matin), des invités DeLuxe – l’irascible feu Mark E Smith sur le bien nommé Seventies Night, qui fait du pied aux soirées northern soul – et du moog un peu partout. Pour la RPM canal historique (je ne vous refais pas le coup du Canada Dry), j’étais parti à Londres, invité à rencontrer l’homme à son domicile. Edwyn Collins m’avait reçu avec sa femme et manageuse Grace Maxwell et m’avait accordé pas mal de temps pour discuter passé, présent et futur… Il avait alors répondu à peu près ça, avant que l’immense Joe Dilworth ne le prenne en photo.

Sauvé de l’oubli par A Girl Like You, hit aussi improbable que revigorant, le vétéran Edwyn Collins a renoué avec un succès qui le fuyait depuis… 1982. Quelque quatre ans après ce tour de passe-passe, l’un des artistes le plus furieusement indépendant et iconoclaste de Grande-Bretagne revient avec un album splendide, déroutant et imparable, au titre très pertinent : I’m Not Following You. En s’aidant de l’alphabet, l’Écossais nous raconte son incroyable histoire.

A Girl Like You

Je n’avais jamais osé penser que ce morceau puisse remporter un tel succès… À l’époque, à l’automne 1994, Setanta était vraiment un label minuscule, il n’y avait aucun moyen marketing. Et puis, il y a eu cet effet boule de neige : la France, la Belgique… En 1995, c’est vraiment devenu un hit, même en Grande-Bretagne, tant et si bien que deux ans plus tard, en 1996, j’en assurais toujours la promotion : je suis entré dans le Top 5 à Singapour, en Corée, en Malaisie et j’ai même été numéro 1 aux… Philipinnes ! Là-bas, c’était incroyable : tout le monde est corrompu ! J’ai fait la une des journaux télévisés, toute la presse était là à mon arrivée, j’ai été exempté de contrôle à la douane. Je me suis un peu senti l’équivalent des Beatles ! Mais ce succès m’a surtout permis de renforcer mon autonomie : j’ai mon propre studio maintenant, Keith Cullen (le boss du label, ndlr) me laisse faire tout ce que je veux. Aujourd’hui, je suis dans une situation idéale.

Britpop

Je crois que c’est propre à la Grande-Bretagne, cette obsession pour le passé, pour une époque dorée et révolue. Sincèrement, je n’aime pas beaucoup Blur, mais c’était très intelligent de se créer cette image britannique en pleine vague grunge. Bien sûr, le groupe ne savait pas que ça allait prendre de telles proportions. Aujourd’hui, il ne se passe une semaine sans qu’on te présente la nouvelle sensation britpop. Ce qui est inquiétant surtout, c’est que cela va de pair avec une certaine résurgence nationaliste dangereuse… Ces groupes ne m’intéressent pas beaucoup même si je reconnais qu’Oasis, Pulp ou Blur ont quelques morceaux intéressants. Mais, ça n’a eu aucune influence sur mon travail. Contrairement au Dummy de Portishead, que j’ai trouvé assez révolutionnaire dans son approche de la production…

Cologne

C’est là-bas que j’ai enregistré mon deuxième album solo, Hope & Despair. J’y suis resté deux ou trois mois, avant d’y retourner pour enregistrer des faces B de singles. C’était amusant mais je ne comprenais pas grand chose : je parle encore moins bien l’allemand que le français ! Lorsque Roddy Frame et les musiciens étaient là, ça pouvait aller mais lorsque je me retrouvais seul, je n’étais pas toujours très à l’aise. Ceci dit, Hope And Despair reste un bon souvenir : c’est un bon disque, même s’il correspond un peu à ma phase “dad-rock”… Mais il m’a permis de me rappeler au bon souvenir de la Grande Bretagne où la presse a été très positive. En France également, d’ailleurs. Ça a montré que cinq ans après la séparation d’Orange Juice, j’étais toujours en vie.

Dernier Disque en Date

J’ai enregistré I’m Not Following You entre juin 1996 et février 1997 mais j’ai eu plein de choses à faire en même temps : la production du nouvel album de Robert Forster, la musique d’un film sur l’Écosse. Je n’avais plus une minute à moi, pas le temps, ni l’envie de sortir, j’étais complètement absorbé par tous ces boulots… L’enregistrement de l’album était vraiment intense. Sur la plupart des chansons, il n’y a que moi et Sebastian Lewsley qui jouons. Il m’a aidé à produire, il a réalisé la plupart des programmations. Parfois, on a enregistré avec un groupe, des gens qui jouent souvent avec moi, comme Clare Kenny ou Paul Cook. Mais c’est la première fois que j’utilise autant de programmations sur l’un de mes disques. Sur Gorgeous George, j’avais commencé mais c’était moins omniprésent : je n’avais pris que neuf semaines pour l’enregistrement, c’était donc plus un disque enregistré en live avec un embellissement studio après-coup. Cette fois-ci, j’ai réalisé un disque de studio auquel j’ai ajouté un enrichissement live. On trouve un mélange de toutes les technologies : des micros des années 1960, des effets des années 1970, des boites à rythmes des années 1980 ou des samplers d’aujourd’hui : c’est sans doute pour ça que le résultat est un peu plus expérimental et me satisfait d’autant plus, surtout au niveau des arrangements.

Écosse

J’habite à Londres depuis 1982. Mais ma mère vit toujours en Écosse et je vais lui rendre visite deux ou trois fois par an. D’une certaine façon, je pense que mon origine peut avoir une influence sur ce que je fais. Beaucoup d’Écossais sont très ambitieux. Il y a eu tous ces groupes du genre Hue & Cry, Love And Money, Hipsway dans les années 1980 qui ont surgi presque ex-nihilo, sans avoir aucune crédibilité mais en bénéficiant du travail que Postcard avait réalisé, en donnant une image à une scène musicale écossaise moribonde. Mais eux étaient juste obsédés par le succès commercial. Je ne pense pas avoir été carriériste, en tout cas pas dans ce sens-là. Je suis fier quelque part d’être Écossais même si la résurgence de tous ces sentiments nationalistes sont inquiétants. J’aime bien vivre à Londres : son melting-pot est un peu le dernier vestige du “glorieux” Empire britannique. De toute façon, j’ai toujours considéré Londres comme ma capitale, au même titre qu’Édimbourg : il ne faut pas oublier que cette ville a été construite ou reconstruite par des Écossais, des Australiens, des Hindous… C’est autant ma capitale que celle de n’importe quel Londonien pure souche.

The Fall

Mark E. Smith enregistre dans mon studio actuellement et… il est complètement fou ! Pour moi, vu la façon dont il joue avec la langue anglaise, il est comme un sémiologue, une sorte d’étrange poète post-moderne. Bien sûr, ses textes sont la plupart du temps inintelligibles pour quelqu’un qui ne comprend pas son accent de Manchester et c’est pour cela sans doute qu’il n’a pas le profil international qu’il mérite. Il voulait voir mon studio car j’avais eu un article dans l’un de ces magazines spécialisés et il aimait le son de A Girl Like You. Quand il est passé, j’étais en train de travailler sur Seventies Night, l’un des derniers morceaux que nous ayons enregistré pour I’m Not Following You. J’avais des idées de paroles mais je n’en étais pas satisfait. Alors, il s’est proposé ! La façon dont il chante est parfaite, complètement à l’opposé de cet espèce de pastiche funk-disco des 70’s, la musique qui était populaire quand j’avais quatorze, quinze ans et que forcément, j’ai assimilée. J’aime cette opposition de styles musicaux, un peu comme Beck sait le faire parfois. Il est important pour moi de tenter de nouvelles choses. En termes de marketing, il serait certainement plus intéressant que je me cantonne à un seul et même style. Mais c’est plus fort que moi. Je n’ai pas envie de faire album tout électronique ou un disque purement rock. Moi, j’ai envie d’être un peu entre les deux, je veux suivre ma propre voie…

Vic Godard

Je m’y attendais ! On vient de terminer l’enregistrement d’un nouvel album de Vic Godard, un disque à l’ambiance très music hall d’après-guerre. Le résultat est très excentrique mais vraiment bien. Geoff Travis fondateur du label Rough Trade et manager de Pulp, ndlr) l’a financé. Vic a toujours eu une influence énorme sur moi, surtout au début d’Orange Juice. Il a touché à tant de genre différents… Le punk, le jazz, la pop, le swing. Il a tout fait avant tout le monde ! Cette année, aux États-Unis, va sortir une compilation intitulée Loungelapalooza sur laquelle des artistes “alternatifs” comme PJ Harvey ou moi-même reprennent des classiques lounge alors que des artistes lounge vont proposer leur version de groupes actuels, du style Tony Bennett reprend un morceau de… Soundgarden ! Mais Vic, lui, enregistrait un album lounge en 1981 ! Il a un talent incroyable mais il s’est toujours refusé à la facilité. Avec Subway Sect, en 1978, il était déjà impressionnant. John Peel avait affirmé que la session du groupe est celle qui a eu le plus d’impact auprès de ses auditeurs, bien plus que celles de The Clash par exemple. Mais Vic s’en moquait éperdument. Il n’a jamais voulu avoir du succès, je crois que ça ne l’a jamais intéressé…

Hellbent On Compromise

Avec le recul, je n’aime pas trop ma façon de chanter, ni certains arrangements sur ce disque. Mais je tenais avant tout à m’éloigner du côté « dad-rock » de mon album précédent. Je m’étais essayé à la programmation mais le résultat est assez faible. J’aime plutôt bien des morceaux comme Everything And More ou Graciously. C’était une époque assez pénible : mon grand-père était décédé juste après la sortie de Hope & Despair, et c’est lui qui m’avait élevé puisque mon père nous avait quittés quand j’avais 14 ans. Hellbent On Compromise est sans doute le plus faible de mes quatre albums solo… Et non, ce n’est pas pour ça que j’ai disparu de la circulation ensuite. Après, je suis allé au Japon pour la première fois de ma carrière, j’ai donné quelques concerts en Europe, fait un peu de production pour la première fois sur la longueur d’un album, celui de A House… Et puis je me suis occupé des rééditions d’Orange Juice sur Postcard, j’ai commencé à m’acheter du matériel et à aménager mon studio. Et voilà : début 1994, tout était prêt pour mon grand retour…

Ironie

Avec le punk, la notion d’anti-idolatrie était devenue importante : il fallait être capable d’avoir une certaine distance critique par rapport à ce que tu faisais. C’est sans doute pour cela que l’ironie a souvent été plus ou moins présente dans mes chansons, c’est sûr, contrairement à U2, par exemple, qui n’a découvert cette notion qu’après Rattle And Hum. En quelque sorte, en Grande-Bretagne en tout cas, le punk a “déconstruit” le rock & roll. Je me rappelle avoir vu Subway Sect et The Slits dans un club : ils étaient minables techniquement, mais l’impact était immédiat. C’était ça le rock & roll de ma génération… Mais je n’ai jamais utilisé la même ironie que Martin Fry de ABC. Dans Adidas World, il est juste amusant de constater que ces chaussures qui pendant un temps, sont une marque de rebellion deviennent une mode de masse… Dans Campaign For Real Rock, je voulais juste demander où se trouve la véritable réalité. Il existe par exemple le mythe Springsteen, le dernier rocker authentique, alors que c’est son manager, Jon Landau, qui a tout inventé…

Derek Jarman

C’était vraiment une personne adorable… Je l’ai rencontré par l’intermédiaire d’un ami, le journaliste Jon Savage. C’est lui qui nous avait conseillé de faire appel à lui pour tourner une vidéo d’Orange Juice. Mais Polydor, comme toute bonne major qui se respecte, était très conservatrice et nous a soumis d’autres réalisateurs possibles, même si nous savions que nous allions choisir Derek Jarman. En 1984, la vidéo était encore un outil neuf, où la surenchère semblait essentielles. Alors, quand on est arrivé avec le clip What Presence?! filmé en Super 8, les gens du label ont bien failli s’étrangler ! Je n’étais pas vraiment un de ces amis. La dernière fois que je l’ai vu, c’était par hasard, dans un café de Soho, juste vant qu’il ne meure.

King Presley

C’est surtout la presse qui n’a cessé de me comparer à Presley. Même si je l’aime bien, je n’ai jamais été un grand fan, je lui ai toujours préféré un type comme Eddie Cochran, qui était un excellent guitariste country et avait des idées de production très modernes pour les années 1950 : sur Summertime Blues ou C’mon Everybody, la façon dont est mixée la guitare acoustique est incroyable. En plus, il écrivait ses morceaux. Bien sûr, Elvis est et restera une incroyable icône, mais à un niveau presque kitsch. Si j’avais été à la place de Scotty Moore (fidèle guitariste du King, ndlr), je crois que je me serais vraiment senti surexploité ! L’homme qui voulait être roi. Quelqu’un du label Kitchenware m’a même dit que King Of Rock & Roll de Prefab Sprout serait à mon sujet car je pensais que je pouvais être le roi alors qu’en fait, je n’étais qu’un loser.

L.O.V.E. Love

Notre reprise d’Al Green, sur le premier album de Orange Juice, You Can’t Hide Your Love Forever, était un peu chaotique, je le reconnais volontiers… La soul, la disco, ont toujours compté pour moi. Quand j’allais dans les discothèques au milieu des années 1970, en Écosse, on n’écoutait que ça pratiquement. J’aimais beaucoup la northern soul aussi mais, contrairement aux puristes, je préférais les trucs les plus accessibles. C’est Alan Horne qui m’a fait découvrir Al Green, en 1979 je crois. J’ai commencé à acheter tous ses disques : j’adorais la richesse de la production et surtout, j’adorais sa voix.

The Magic Piper (Of Love)

On en revient à la soul puisque la pochette est directement piquée à un groupe qui était sur le label de Curtis Mayfield. Encore une fois, on trouve cette idée de déconstruction dans la vidéo. On a embauché un véritable chorégraphe pour un résultat le plus proche possible d’un véritable boys band et permettre une lecture à plusieurs niveaux : certains peuvent juste la voir comme un divertissement de façon très superficielle, d’autres y verront certaines références plus obscures… La chanson est basée sur une rythmique hip-hop assez classique, alors que les arrangements ont un côté à la fois rock et psychédélique : j’ai voulu donner l’impression que les Kingsmen jouaient le Jefferson Airplane !

Nu-Sonics / Orange Juice

Juste avant de choisir le nom d’Orange Juice, on s’appelait les Nu-Sonics, on savait à peine jouer. La plus grosse erreur que l’on ait commise est sans doute d’avoir signé avec Polydor… On l’a fait trop tôt en tout cas, on aurait dû rester dans un cadre indépendant. C’était bizarre à l’époque : Rough Trade avec le Where’s Captain Kirk de Spizzenergy vendait 100 00 exemplaires mais n’était pas dans les charts car ça ne s’inscrivait pas dans le réseau “officiel” et que personne ne manipulait les charts pour eux… Alan Horne était très ambitieux, il rêvait de Postcard comme d’une organisation à la Stax mais sans aucun moyen, ça pouvait sembler un peu ridicule ! Nous étions vraiment très jeunes. J’ai écrit Falling And Laughing à 17 ans, James Kirk a composé Felicity au même âge. Nous avions tous 19 ou 20 ans à l’époque du premier single, nous étions si naïfs. On a très mal réagi à la façon dont Polydor avait décidé d’appuyer les Commotions… Ils étaient sans doute plus malléables que nous. La fin du groupe a été un peu pitoyable. Nous n’étions plus que Zeke et moi… La dernière tournée a vraiment bien fonctionné mais Polydor n’en avait rien à faire. Ils ont signé Zeke comme artiste solo parce que Peter Gabriel avait prédit que la world music serait la musique du futur… Ce qui est arrivé partout sauf en Grande-Bretagne ! Quant à moi, ils m’ont viré… Mais depuis, j’ai pris ma revanche. Je suis toujours en contact avec les membres originaux : Steven Daly (batterie) vit à New York, il est journaliste ; James (guitare) est devenu orthopédiste et Dave McClymont (basse) est parti vivre en Australie…

Production

Je n’ai pas d’excellents souvenirs en tant que producteur parce que je n’ai jamais eu le temps d’exploiter mes idées… Les budgets étaient trop serrés. Gorgeous George et ce nouvel album posent vraiment les bases ce que je veux faire au niveau du son. En fait, j’ai souvent trouvé que les groupes, en particulier les groupes à guitares, avec lesquels j’ai collaboré étaient trop conservateurs, effrayés par le simple son d’un clavier. Bien sûr, il y a certains artistes avec lesquels j’aimerais travailler, des gens comme Bob Dylan ou Massive Attack, mais je sais que ça n’arrivera jamais… Quoiqu’il arrive, je ne me vois pas faire une carrière de producteur : je préfère garder les bonnes idées pour mes propres disques !

Paul Quinn

Paul est un ami d’école, on s’est rencontré à Dundee. Il était fanatique de T-Rex et de Bowie à l’époque. Aujourd’hui encore, d’ailleurs ! Il était bien plus obsédé par la musique que moi. Il s’est installé à Glasgow en même temps que moi. Ensemble, on a enregistré cette reprise du Velvet, Pale Blue Eyes, on a souvent collaboré : il a fait les chœurs sur certains de mes albums, j’ai produit certains de ses disques (ndlr. le très bel album The Phantoms & The Archetypes, paru en 1993 sur Postcard Records ressuscité). Le problème, c’est qu’Alan Horne a toujours été un musicien frustré et a fait de Paul son instrument ! Travailler avec Paul était souvent frustrant parce que ça signifiait également travailler avec Alan. Qui est complètement fou !

Rip it Up

Ce n’est pas mon meilleur souvenir d’Orange Juice… À l’époque, j’étais le principal compositeur et gagnais plus d’argent que les autres. David et Malcolm sont devenus envieux et ils se sont mis à m’ignorer. Très vite, il y a eu deux camps : moi d’un côté, David et Malcolm de l’autre et Zeke jouait le rôle du médiateur… Tout s’est dégradé lors de l’enregistrement du mini-album Texas Fever. C’était une époque stupide. Je préfère vraiment jouer en solo, je ne regrette pas du tout le côté groupe… Je prends seul mes décisions, je sais qui ou quoi peut mieux convenir à chaque chanson sans avoir à passer mon temps à justifier ma décision.

Studio

Je suis content parce que toutes les générations viennent enregistrer dans mon studio ! La semaine prochaine, ce sera les Wiseguys ; James Lavelle est passé également, il va faire quelques remixes de mes morceaux. Ces gens sont intéressés par mon matériel analogique et les vieux claviers que j’ai. Sinon, les Bunnymen ont fait quelques prises voix pour leur nouvel album. Il y a eu les Hybirds, la nouvelle signature Heavenly mais aussi… Lulu !

Tournées

Avec le succès de A Girl Like You, j’ai dû tourner pendant presque un an et demi. À la fin, j’étais complètement lessivé, tout m’énervait. Mais là, je suis assez impatient de donner des concerts. Ce ne sera pas du tout la même formation, j’ai envie de changer, d’essayer des choses. J’utiliserai certainement plus de samples, de claviers. Il y aura aussi quelques idées surprenantes que je n’ai pas envie de dévoiler ! Ça va faire dix-sept ans que je tourne, il est grand temps de changer un peu je crois. Mais il faut que j’organise tout ça. I’m Not Following You repose surtout sur le mini-moog et le moog system : j’ai cherché à utiliser ces instruments dans un cadre mélodique et hors-contexte, un peu comme l’avait fait les Isley Brothers ou Stevie Wonder avec la soul ou Eno du temps de Roxy Music. Je me suis rendu compte que le mini-moog pouvait être aussi expressif qu’une guitare… Aujourd’hui, donner des concerts essentiellement axés sur les guitares ne m’intéressent plus, tout le monde le fait. Et souvent bien mieux que moi…

Union Jack (dans Keep On Burning)

On va reparler de la britpop alors… Quand j’ai écrit Keep On Burning, tout le monde en faisait l’apologie et ça commençait sérieusement à me taper sur le système. Les groupes jouaient avec l’image de l’Union Jack sans que personne ne trouve rien à redire tandis que ces mêmes personnes avaient assassiné Morrissey lorsqu’il avait utilisé ce drapeau, trois ou quatre ans plus tôt. Bizarre, non ? Toute une imagerie, toute une iconographie britannique sont revenues à la mode… Même le Labour Party a utilisé le bulldog lors de sa campagne. Je ne suis pas paranoïaque pour autant mais je tenais à exposer avec un certain détachement. En 1995, j’ai dû passer deux mois en Grande Bretagne, mais partout régnait un certain nationalisme…

The Velvet Underground et Warhol

Sur The Magic Piper, il y a cette petite référence au moment du refrain. Mais cette phrase musicale, Lou Reed l’avait lui même piqué à la version de Hitch Hike des Rolling Stones, une reprise de Marvin Gaye. J’ai acheté les albums du Velvet dans les années 1970. À une époque, j’avais plein de raretés, mais j’ai fini par les offrir à des amis. Ce groupe n’a plus la même importance pour moi. Aujourd’hui, j’aime découvrir des nouveaux trucs, ou réécouter des choses que j’écoutais quand j’avais 15 ans, comme les tout premiers disques de rap. J’ai adoré Super Discount, je vais acheter l’album de Faze Action, qui a l’air intéressant. Musicalement, j’ai une philosophie philantropique, j’essaye de trouver du bon dans tous les styles, exceptés le death metal ou la techno hardcore. Je me moque des catégories… Tu sais, lorqu’on avait demandé aux Beatles s’ils étaient mods ou rockers, ils avaient répondu : “Nous sommes des mockers”. Moi, je veux être surpris par la musique. Et je veux surprendre encore par la musique. Et je sais que c’est encore possible.