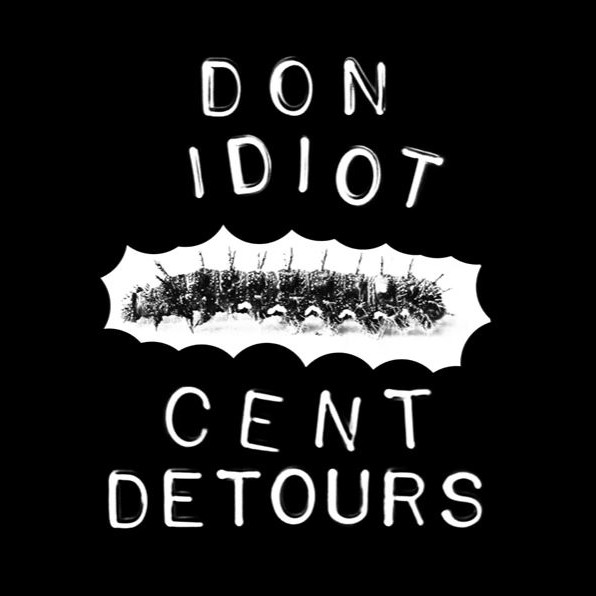

Après Dream Loser (2017) et Don Idiot (2019) – albums remarquables que nous avions évoqués à l’occasion du Selectorama réalisé par Pierre Donadio -, le punk romantique normand exilé à Paris revient avec le superbe Cent Détours. Enregistré à l’automne 2020 au Studio Capitola par le précieux Nicolas Brusq – qui avait déjà fait des merveilles sur l’album précédent – s’impose à son tour comme un petit bijou, dont on ne cesse de découvrir les détails à chaque nouvelle écoute. On entre dans ce disque comme dans une maison un peu bordélique, où les cendriers de la veille n’ont pas été vidés et où les cadavres de bouteilles sont encore posés ici et là, mais dans laquelle on se plaît à passer de pièce en pièce, irrésistiblement charmés par la beauté du lieu et la personnalité de celui qui l’occupe.

Après Dream Loser (2017) et Don Idiot (2019) – albums remarquables que nous avions évoqués à l’occasion du Selectorama réalisé par Pierre Donadio -, le punk romantique normand exilé à Paris revient avec le superbe Cent Détours. Enregistré à l’automne 2020 au Studio Capitola par le précieux Nicolas Brusq – qui avait déjà fait des merveilles sur l’album précédent – s’impose à son tour comme un petit bijou, dont on ne cesse de découvrir les détails à chaque nouvelle écoute. On entre dans ce disque comme dans une maison un peu bordélique, où les cendriers de la veille n’ont pas été vidés et où les cadavres de bouteilles sont encore posés ici et là, mais dans laquelle on se plaît à passer de pièce en pièce, irrésistiblement charmés par la beauté du lieu et la personnalité de celui qui l’occupe.

Certes, c’est un album assez sombre, hanté par les spectres de l’échec, des déboires sentimentaux et des désillusions en tout genre, mais est-ce un problème ? « Au-delà d’un quart d’heure, on ne peut assister sans impatience au désespoir d’un autre », affirmait Cioran ? Il y a des exceptions. Les bluesmen du Delta du Mississippi, João Gilberto, Pete Shelley, Johnny Thunders et consorts n’ont-ils pas montré qu’on pouvait sublimer son propre désarroi grâce à l’art et rendre la souffrance morale non seulement supportable pour soi et les autres, mais carrément délectable, par le moyen de la beauté qui parvient à rendre lumineux les coins les plus sombres de l’esprit ? Et c’est exactement ce que fait ce disque : faire rayonner le spleen, lui donner un éclat qui le transfigure.

Si l’album commence par L’Amour sauve, poème quasiment nihiliste, immédiatement suivi par Après la pluie, très beau morceau à peine moins désespéré, une lumière bienfaisante finit par transpercer les nuages noirs à partir de la troisième plage grâce à Sweet Aslin, sublime chanson qui revisite Sweet Jane de Lou Reed en apportant un brin d’insouciance et de légèreté au disque, même si le cafard n’est jamais loin. Mais c’est 100 nuits sans toi qui s’impose comme la chanson-phare de l’album. Ici encore, c’est le fantôme du Velvet Underground qui se fait sentir, comme si Pierre Donadio s’était cette fois réapproprié Ride Into the Sun de la bande à Lou Reed. Par son admirable partie de guitare lead qu’on croirait jouée par Sterling Morrison en personne, sa montée en puissance inattendue, ses paroles à fendre le cœur, ses arrangements subtils, ce titre a de quoi émouvoir jusqu’aux larmes. Comment résister à un si rare moment de sincérité, à une telle mise à nu de soi ?

On se réjouit aussi de la présence sur ce disque d’un morceau un peu déjanté comme Kéké, qui évoque une improbable collaboration Tom Waits/Little Rabbits et apporte une certaine dose d’humour (noir). On appréciera aussi l’excellent Patatras, hymne libertaire qui commence en douceur et finit dans le punk le plus abrasif. Je ne résiste d’ailleurs pas à la tentation d’en citer un extrait, qui ne saurait mieux dresser le portrait de Donadio :

pas de dieu au-dessus de ma tête

pas de patron pour me la prendre

pas d’aiguille dans le bras

ni d’épine dans le pied c’est déjà ça

pas de femme au foyer

ni de bague à mon doigt

pas de montre au poignet

ni de chien ni de chat

pas de contraintes pas d’enfants

pas d’attaches aucune crainte

pas de boulot pas de loyer

pas sérieux s’abstenir

Après quelques autres titres tout à fait réussis, le disque se clôt par Fleur Fanée, une chanson d’un beauté inouïe, au refrain à faire dresser les poils des avant-bras, qui gagne doucement en intensité et s’élève vers des cimes émotionnelles que peu de musiciens sont capables d’atteindre. In fine, ce disque, de même que celui qui l’avait précédé, donne à l’auditeur l’impression d’avoir voyagé entre espoir et désespoir, au cœur même des méandres de l’esprit, tourmenté mais débordant de vie, de Don Idiot.