On avait pris contact avec David Scott, une première fois, il y a environ deux ans alors que la publication de son dernier album en date – l’excellent Love & Other Hopeless Things, 2019 – coïncidait tristement avec l’annonce semi-officielle de la disparition du label qui l’avait hébergé pendant près de vingt ans. Fausse alerte, on s’en réjouit. Les allemands Marina Records semblent avoir survécu à ce premier faire-part de décès et republient même sur support vinyle, en ce début d’année, des versions augmentées de trois des jalons essentiels de la discographie de The Pearlfishers, cet ensemble aux contours fluctuants et dont Scott est toujours apparu comme le seul véritable maître permanent : The Young Picnickers, 1999, Across The Milky Way, 2001 et Up With The Larks, 2007 ont extraordinairement bien vieilli. L’occasion est trop belle de rattraper les anciens rendez-vous, manqués à plus d’un titre tant on a sans doute sous-estimé, tout au long de la décennie 2000, l’importance et le talent de cette figure majeure de la scène indie-pop écossaise.

Ton premier single avec Chewy Raccoon date de 1984, pile entre deux vagues de la scène pop écossaise : un peu trop tard pour faire partie de la première génération Postcard et un peu trop tôt pour appartenir à la génération des BMX Bandits et des autres groupes de Bellshill. Est-ce que cette position intermédiaire a constitué un obstacle à tes yeux ?

Ton premier single avec Chewy Raccoon date de 1984, pile entre deux vagues de la scène pop écossaise : un peu trop tard pour faire partie de la première génération Postcard et un peu trop tôt pour appartenir à la génération des BMX Bandits et des autres groupes de Bellshill. Est-ce que cette position intermédiaire a constitué un obstacle à tes yeux ?

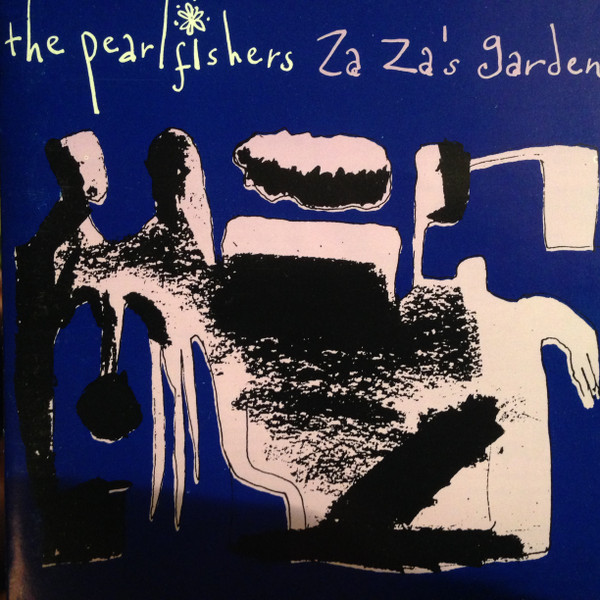

Tu as très bien résumé la situation. Je n’ai jamais été clairement identifié comme faisant partie d’une scène pour cette raison. Il y avait aussi un autre problème qui tenait au fait que je n’avais pas vraiment de groupe avec moi à mes débuts. Les premiers contrats que j’ai signés dans les années 1980, que ce soit sous le nom de Chewy Racoon ou même ensuite avec Hearts And Minds chez CBS, étaient principalement des engagements en solo. J’ai rencontré Duglas Stewart et Norman Blake un peu plus tard, dans la seconde moitié des années 1980.  Nous sommes devenus très amis et nous avons très souvent travaillé ensemble, mais j’étais déjà un peu plus vieux. The Pearlfishers se sont créés à partir de 1991 ou 1992. Comme personne n’était vraiment intéressé à ce moment-là, j’ai décidé de créer mon propre label, Iona Gold, que j’ai financé grâce à une avance d’un éditeur. C’est ainsi que les trois premiers singles et le premier album, Za Za’s Garden, 1993 ont pu être publiés. Le son était déjà assez bon, je trouve, même si nous avons enregistré dans une petite cabane au bord de la rivière Clyde.

Nous sommes devenus très amis et nous avons très souvent travaillé ensemble, mais j’étais déjà un peu plus vieux. The Pearlfishers se sont créés à partir de 1991 ou 1992. Comme personne n’était vraiment intéressé à ce moment-là, j’ai décidé de créer mon propre label, Iona Gold, que j’ai financé grâce à une avance d’un éditeur. C’est ainsi que les trois premiers singles et le premier album, Za Za’s Garden, 1993 ont pu être publiés. Le son était déjà assez bon, je trouve, même si nous avons enregistré dans une petite cabane au bord de la rivière Clyde.

Dès cette époque, tu as commencé à composer des chansons très mélodiques, souvent très orchestrées et presque totalement déconnectées des références originelles du rock ou du blues.

C’est une des raisons pour lesquelles je suis devenu ami avec Duglas Stewart, dès que je l’ai rencontré. Nous adorons faire de la musique ensemble mais cela va au-delà. Nous sommes un peu des âmes sœurs sur le plan musical et nous adorons remonter ensemble jusqu’aux origines de traditions musicales qui nous passionnent tous les deux, même si la plupart des gens ne les trouvent pas très cool. Il a sans doute une bien meilleure connaissance que moi de tout ce qui est punk ou indie mais nous avons grandi avec la même passion pour Brian Wilson, The Carpenters ou Burt Bacharach. Dans les années 1980, ce n’était pas si fréquent. Toutes ces conversations et ces partages musicaux avec lui ont joué un rôle essentiel dans ma vie, notamment à l’époque où j’ai composé The Young Picnickers, 1999 et Across The Milky Way, 2002.

C’est une des raisons pour lesquelles je suis devenu ami avec Duglas Stewart, dès que je l’ai rencontré. Nous adorons faire de la musique ensemble mais cela va au-delà. Nous sommes un peu des âmes sœurs sur le plan musical et nous adorons remonter ensemble jusqu’aux origines de traditions musicales qui nous passionnent tous les deux, même si la plupart des gens ne les trouvent pas très cool. Il a sans doute une bien meilleure connaissance que moi de tout ce qui est punk ou indie mais nous avons grandi avec la même passion pour Brian Wilson, The Carpenters ou Burt Bacharach. Dans les années 1980, ce n’était pas si fréquent. Toutes ces conversations et ces partages musicaux avec lui ont joué un rôle essentiel dans ma vie, notamment à l’époque où j’ai composé The Young Picnickers, 1999 et Across The Milky Way, 2002.

D’où te sont venus ces goûts plutôt atypiques ?

Au départ, ce sont mes parents, notamment mon père. Je me souviens très clairement de cette cassette de l’album de Bacharach, Portrait In Music, 1971 qu’il passait dans la voiture quand j’avais six ou sept ans. C’est une super compilation et j’en ai toujours deux copies en vinyl. Et puis, au milieu des années 1970, j’ai découvert grâce à lui cette compilation des Beach Boys qui a eu beaucoup de succès au Royaume-Uni, 20 Golden Greats, 1976 et qui accompagnait aussi nos trajets en voiture. L’année suivante, The Beach Boys Love You, 1977 est sorti. C’était le même groupe mais dans une version totalement différente. J’ai adoré le deux et il y avait vraiment quelque chose de magique à mes yeux d’adolescent dans cette transformation musicale. J’ai grandi dans la première moitié des années 1970, dans une période où les mélodies étaient encore omniprésentes sur toutes les ondes. Il était presque impossible de trouver un disque qui ne contienne pas au moins une mélodie décente. Je me souviens très nettement du concours de l’Eurovision en 1974, l’année où Abba a gagné. La chanson qui est arrivée deuxième – Si de Gigliola Cinquetti – est une merveille absolue. Quand les années 1980 sont arrivées, c’est devenu plus anguleux et plus rythmique. Mais je suis resté marqué à vie par ces mélodies.

Est-ce que les années d’expérience préalable qui ont précédé les premiers albums de The Pearlfishers t’ont permis d’avoir une idée plus claire de ce que tu souhaitais enregistrer ?

Certainement. J’ai passé pas mal de temps à travailler sur des brouillons de chansons dans mon home studio à la fin des années 1980 et au début des années 1990. Cela n’a pas fait de moi un ingénieur du son parfaitement compétent mais, quand nous avons enregistré les premiers albums pour Marina, à partir de 1997, je savais à peu près comment m’y prendre en studio pour fabriquer les chansons que j’avais en tête. Cela m’a surtout permis de rafistoler des fragments un peu hétéroclites et d’essayer de cacher plus ou moins certaines faiblesses. The Young Picnickers est sorti très peu de temps après notre deuxième album, The Strange Underworld Of The Tall Poppies, 1997 et nous l’avons enregistré alors que nous étions à moitié en train d’assurer la promotion du précédent. En réalité, plusieurs des versions qui sont sur l’album ont été conçues comme des démos, très rapidement. Mais nous n’avons jamais réussi à les améliorer ensuite ! Battersea Bardot, Once There Was A Man ou Over And Over par exemple ont été entièrement enregistrées dans mon home studio. J’avoue que, en les réécoutant aujourd’hui, j’ai un peu du mal à comprendre comment j’ai eu l’audace de les publier dans cet état mais elles ont une certaine fraîcheur, c’est sûr.

Certains arrangements sont pourtant assez élaborés, comme sur la plupart de tes albums. Comment arrives-tu à concilier cette ambition sonore avec une certaine simplicité pop ?

Certains arrangements sont pourtant assez élaborés, comme sur la plupart de tes albums. Comment arrives-tu à concilier cette ambition sonore avec une certaine simplicité pop ?

La plupart du temps, j’essaie de penser à Brian Wilson tout simplement. Ce que j’ai appris de ses œuvres – et ce que j’essaie de continuer d’apprendre de lui – c’est qu’il est possible d’entremêler des éléments très simples – presque un peu bêtes – et d’autres très sophistiqués à l’intérieur de la même chanson. You Justify My Life, par exemple, que j’ai coécrite avec Duglas, est basée sur un riff de guitare très basique mais contient aussi des harmonies vocales plus inhabituelles, des cuivres et des petites astuces dans les paroles. Stella Painted Joy aussi : le début sonne presque comme une musique de cirque très légère, presque joviale, mais le sujet est assez dramatique. J’aime bien travailler sur ses contrastes. J’aime croire que, grâce à la musique, il est possible de créer des petits mondes où on peut en même temps rire et pleurer, être à la fois choqué et ému.

On trouve aussi, sur cet album, des morceaux aux tonalités plus soul – Over And Over ou We’ll Get By par exemple. Est-ce que cela fait aussi partie de tes influences ?

Oui, toujours. J’adore Laura Nyro. Quand j’étais enfant, je trouvais que la voix de Marvin Gaye était le son le plus magnifique qui puisse exister. Je suis incapable de chanter dans ce style – je ne suis pas assez bon – mais je peux parvenir à m’inspirer un peu des harmonies et des tonalités musicales.

Tous ces éléments sont également présents sur l’album suivant, Across The Milky Way, mais peut-être de manière plus maîtrisée.

Je pense que j’avais davantage de confiance, peut-être un peu plus de moyens matériels aussi. Surtout nous avons eu un peu plus de temps à consacrer à l’enregistrement que pour The Young Picknickers pour lequel le planning avait été extrêmement serré. En tous cas, j’ai toujours pensé que Across The Milky Way avait marqué de gros progrès en termes de production, d’arrangements et de compositions. Il y a deux ou trois chansons sur cet album que je considère vraiment comme des réussites, en tous cas à mon échelle. Quand nous avons fini d’enregistrer le morceau qui donne son titre à l’album notamment, je me souviens que j’ai eu l’impression, pour la première fois, d’avoir accompli presque parfaitement ce que j’avais voulu faire. J’ai essayé pour la première fois d’utiliser de nouveaux instruments comme la clarinette basse, que j’adore, des trompettes, une contrebasse. C’est un album beaucoup fleuri, plus baroque.

C’est aussi la première fois, me semble-t-il, que tu osais aborder des thèmes plus intimes dans tes textes. Je pense à des chansons comme I Was A Cowboy ou Sweet William.

Je n’étais pas très heureux à cette époque, sans rentrer dans les détails intimes. Cela s’entend dans certains textes, notamment ceux que tu cites mais aussi sur When The Highway Ends. Disons que c’est certainement mon album le plus cru, le plus direct de ce point de vue. Mais la musique ne l’est pas du tout. C’est une fois encore une histoire de contraste : je crois que je cherchais dans l’esthétisation musicale une forme d’échappatoire à ma tristesse.

Pour la première fois, le trompettiste Colin Steele joue sur un des tes albums. Vous avez longtemps collaboré ensuite et il a même enregistré un album entièrement consacré à des adaptations instrumentales et jazz de tes compositions (Diving For Pearls, 2017). Comment vous êtes-vous rencontrés au départ ?

Je fréquentais pas mal de musiciens de jazz du côté d’Edimbourg, notamment Bill Wells qui habitait à Falkirk, comme moi. C’est lui qui m’a présenté Colin, mais aussi Lindsay Cooper qui joue de la contrebasse sur l’album – et qui avait aussi joué il y a longtemps sur Tubular Bells, 1973 de Mike Oldfield ! Je les ai invités à passer un peu de temps en studio et ils ont eu la gentillesse de se prêter au jeu. C’était la première fois que je travaillais avec des musiciens de jazz et j’avais cette appréhension un peu stupide qu’ils se mettent tous à tartiner des solos dans tous les coins. Mais pas du tout ! Ils se sont vraiment mis au service des chansons avec un grand sens de la nuance et c’était génial à entendre.

Je ne sais pas si c’est lié à la présence de ces musiciens de jazz ou non, mais c’est la première fois que j’ai cru discerner dans tes chansons les traces d’une autre influence que celles que tu as déjà évoquées : celle des compositeurs de comédies musicales de l’ère classique comme Jerome Kern ou Richard Rodgers.

Merci du compliment ! Oui, il y a quelque chose de très intéressant chez ces compositeurs et qui tient à leur art de la condensation. C’est un peu comme ce dont je te parlais à propos de Brian Wilson : comment introduire de la complexité dans un format très simple. Il fallait qu’ils arrivent à insérer des éléments d’intrigue souvent complexes, des rebondissements dans la narration tout en respectant les contraintes strictes et limitées de la chanson. Une des raisons pour lesquelles je ressens aussi une profonde affinité avec Paddy McAloon, c’est qu’il s’inscrit aussi, à mes yeux, dans cette tradition. Une chanson peut être selon les cas une idée, une histoire, un portrait, une réflexion, une plainte. Et cela ne dépend pas que des paroles, bien évidemment : ce sont des nuances qui sont déterminées par les intonations musicales, les arrangements. Ce n’est sans doute pas une conception très contemporaine du songwriting, en tous cas ce n’est pas celle qui mène au succès commercial. Mais c’est celle dont je viens et que j’essaie de prolonger.

Up With The Larks, le troisième volet de ces rééditions, date de 2007 et il a été enregistré, je crois, dans la foulée d’une tournée au Japon avec les BMX Bandits.

Je crois vraiment que c’est mon meilleur album. Ces chansons ont été composées dans une période très positive pour moi. Quelques temps plus tôt, j’avais été invité à participer à une résidence de plusieurs mois consacrée à des ateliers collectifs de songwriting. J’avais rencontré des collègues que j’admirais beaucoup, comme Boo Hewerdine. C’était sans doute la première fois de ma vie que j’étais indemnisé pour me consacrer à plein temps à l’écriture et j’avais accumulé des dizaines d’ébauches de chansons. Je n’en ai utilisé quasiment aucune sur l’album, mais quand même ! J’en ai d’ailleurs retravaillé certaines pour les inédits que nous avons rajouté sur la réédition. Le voyage au Japon a également constitué un moment très fort. Pour résumer, c’est la première fois que je jouais devant des salles aussi pleines, remplies de gens qui venaient me voir après le concert pour me dire qu’ils aimaient mes chansons ! Nous avons passé d’excellents moments avec Duglas et, globalement, c’était une période très heureuse de ma vie. Je crois que je n’ai jamais été aussi prolifique de toute ma carrière : j’écrivais plusieurs chansons par jour – et même des bonnes, de temps en temps – et c’est donc aussi la première fois que j’avais la possibilité de faire un tri aussi conséquent. J’ai essayé de ne conserver que celles que trouvais vraiment les meilleures, même si cela a engendré quelques hésitations et pas mal de regrets. Le psychologue hongrois Mihály Csíkszentmihályi a travaillé sur la créativité et il a inventé cette notion de flow. C’est vraiment ce que j’ai ressenti à l’époque : un flux ininterrompu d’inspiration.

Je crois que tu as composé certaines de ces chansons – Eco Schools par exemple – à partir d’un simple titre ou d’une expression très courte. Peux-tu m’expliquer en quoi consiste cette méthode d’écriture ?

L’écriture d’une chanson peut parfois être une aventure : il faut saisir une opportunité qui se présente parfois sous la forme d’un mot ou d’une expression, même si on ne sait pas ce que ça veut dire ni où cela peut nous mener. Cela permet d’associer plus librement des éléments qui, dans une forme d’écriture plus rationnelle ou plus contrôlée, resteraient tristement séparés. J’ai effectivement reçu cette invitation à participer à des activités musicales en milieu scolaire de la part des Eco Schools, un programme d’éducation au développement durable. Je n’avais aucune idée de ce dont il s’agissait mais l’association des mots m’a bien plu et j’ai commencé à imaginer la chanson à partir de cet élément de base, sans qu’il y soit question d’écologie ou d’environnement. Récemment, ma petite-fille m’a parlé de sa petite sœur en disant : « il faut qu’on mette le bébé dans le lait. » Elle voulait sans doute dire qu’il fallait donner du lait au bébé mais l’expression m’a beaucoup plu et je crois que je vais en faire une chanson de l’album sur lequel je suis en train de travailler. J’aime bien qu’une chanson puisse être une manière de dissiper une certaine forme de perplexité ou de conférer une signification à une phrase un peu énigmatique au départ.

Curieusement, alors que Up With The Larks était une grande réussite, tu n’as plus publié d’album pendant sept ans ensuite. Pourquoi ?

En partie parce que cet album était à mes yeux une sorte d’accomplissement : je ne voyais pas forcément ce que je pouvais ajouter ou mieux faire. Et puis l’organisation de ma vie a changé à ce moment-là. On m’a proposé un poste à l’université que j’ai accepté et j’ai eu beaucoup moins de temps à consacrer à mes propres activités musicales.