Dans Harvest Time, le documentaire fourni en DVD avec la version du 50e anniversaire d’Harvest parue pour la Noël, il se joue une scène assez révélatrice. On y voit Neil Young avoir toutes les peines — certes relatives, en buvant des bières et en se marrant comme une baleine — à mettre une touche finale aux harmonies de Words avec Nash et Stills, alors que quelques temps auparavant, il y parvient presque sans peine aucune sur Alabama avec Nash et Crosby. Stills est là encore, et à trois ils ont la plus belle collection de sous-pulls au monde, avec un niveau de zouaverie paradoxalement revu à la baisse. En trois nuances un peu exagérées, Crosby trouve le ton juste pour les chœurs, civilise paradoxalement ce motet brutaliste : les autres n’ont plus qu’à se coller dessus. Mettre (tout) le monde à l’unisson par le seul fil de sa voix, comme par magie, peut-être était-ce là, bien au-delà de ses frasques, le plus grand talent de David Crosby. Et ce génie absolu à harmoniser les sons et les autres venait de loin. Et repartira plus loin encore, en devenant un véritable vétéran du chaos.

Passons rapidement sur l’enfance, père est sur Hollywood pour le côté technique, il reçoit un Oscar pour sa lumière sur Tabu de Murnau, mère bourgeoise batave de belle lignée (Van Cortlandt) est chef des ventes chez Macy’s. Peu de traumatismes pour l’instant, milieu bourgeois de Los Angeles, on imagine qu’il n’aura pas grand-chose à leur reprocher.

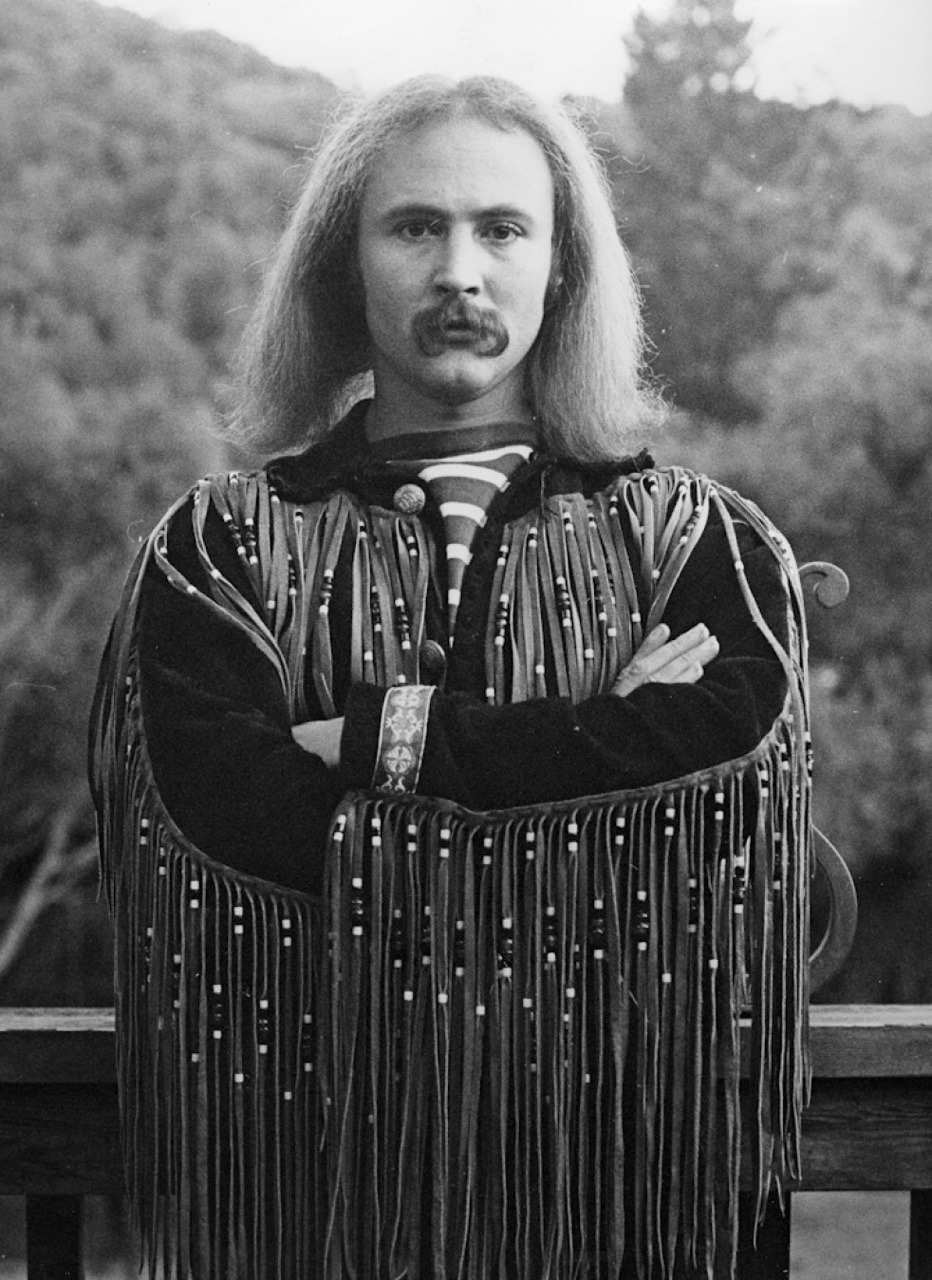

Au retour presque piteux de l’obligatoire pèlerinage new-yorkais, où il a fait ses classes en compagnie du grand Terry Callier, Crosby croise la route d’une première mouture des Byrds (Jet Set ou Beefeaters), taraudé comme eux à l’idée d’injecter l’étincelle pop des Beatles dans le revival folk qui agite alors l’Amérique. Ils deviennent en très peu de temps un groupe inouï, géant, incontournable. Un peu à l’étroit entre le chef occulte Roger Mc Guinn, le roublard Gene Clark et la tutelle dylanesque qui pèsera pour toujours sur le groupe, il se contente d’être là, atypique au niveau visuel avec sa veste médiévale de valet transylvanien, ou sa chapka de trappeur du Saskatchewan et autres joyeusetés, déjà en décalage avec le genre Beatles méridionaux des 4 autres. Perfectionnant pourtant déjà glorieusement ses petits miracles de vocalises. Et puis surtout, Crosby est le scenester ultime, il a la meilleure herbe de Los Angeles et il en a en permanence. Tout le monde le sait, le garçon est jouisseur, talentueux et populaire.

Pour Eight Miles High, tournant lysergique inquiet qui dès 1966 impose une nouvelle donne à la marche de l’époque, il se contente d’écrire deux lignes de texte. Est-ce lui qui amène les Byrds vers Coltrane ? Il sait tout et le partage volontiers. Toujours est-il qu’il lui faudra attendre le départ de Clark pour tenter de faire jeu égal avec les autres, niveau songwriting. Et si sur 5th Dimension il reste dans l’ombre de Mc Guinn, avec Younger Than Yesterday (meilleur album de tous les temps de 1967 pour Bobby Gillespie devant Forever Changes) ça commence à se corser. Avec Everybody’s Been Burned, depuis devenu classique de l’ombre avec une reprise dantesque par Sebadoh, une citation glorieuse chez Artery, d’autres choses plus convenues chez Thin White Rope ou Ulver. Un morceau à tomber par terre, effectivement, et plusieurs fois de suite. Mind Gardens qui invente le revival folk anglais puis tout le freak folk sur la plage, Renaissance Fair, la même en bien mieux et surtout Lady Friend, tube époustouflant, mettant avec une certaine violence (You Made Me Realize ?) et une charge émotionnelle de cuivre mimant l’assaut ou le sauvetage de pauvres hères en forêt, très sérieusement les Beach Boys à l’amende.

Pour Eight Miles High, tournant lysergique inquiet qui dès 1966 impose une nouvelle donne à la marche de l’époque, il se contente d’écrire deux lignes de texte. Est-ce lui qui amène les Byrds vers Coltrane ? Il sait tout et le partage volontiers. Toujours est-il qu’il lui faudra attendre le départ de Clark pour tenter de faire jeu égal avec les autres, niveau songwriting. Et si sur 5th Dimension il reste dans l’ombre de Mc Guinn, avec Younger Than Yesterday (meilleur album de tous les temps de 1967 pour Bobby Gillespie devant Forever Changes) ça commence à se corser. Avec Everybody’s Been Burned, depuis devenu classique de l’ombre avec une reprise dantesque par Sebadoh, une citation glorieuse chez Artery, d’autres choses plus convenues chez Thin White Rope ou Ulver. Un morceau à tomber par terre, effectivement, et plusieurs fois de suite. Mind Gardens qui invente le revival folk anglais puis tout le freak folk sur la plage, Renaissance Fair, la même en bien mieux et surtout Lady Friend, tube époustouflant, mettant avec une certaine violence (You Made Me Realize ?) et une charge émotionnelle de cuivre mimant l’assaut ou le sauvetage de pauvres hères en forêt, très sérieusement les Beach Boys à l’amende.

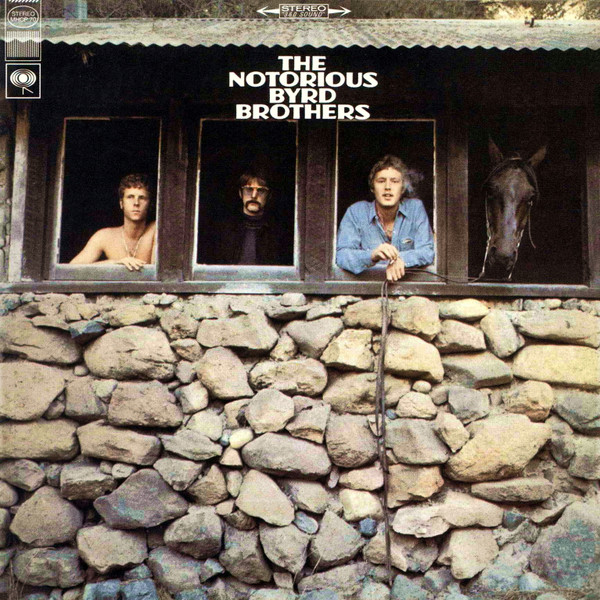

Pourtant, et comme il le fera souvent, Crosby va merder et passer du mec tellement cool au connard de service. Question de sans-gêne, d’égo et de dope, il fout tout d’abord une belle petite honte à ses collègues au festival Monterey Pop en confondant la scène avec une tribune politique (« La CIA a buté Kennedy, je le sais… ») mais surtout, et cela va ulcérer au plus haut point Mc Guinn, en remplaçant un Neil Young déjà porté pâle, au sein du Buffalo Springfield. Pendant l’enregistrement de The Notorious Byrd Brothers, il se montre particulièrement sot en niant l’intérêt de la reprise de Goin’Back (Goffin/King, la version des Byrds pouvant prétendre sans aucun problème au top 5 des plus beaux morceaux de tous les temps enregistrés en 1968) au profit de compositions personnelles. C’en est trop pour les autres qui finissent par le virer avec armes et bagages, puis comble de la vacherie, le remplaceront symboliquement sur la pochette par un cheval. Un disque aussi fantastique méritait-il une pochette aussi laide ? Crosby y donne pourtant, si l’on considère la version augmentée, la pleine et déjà absolue démesure de son génie. D’un Draft Morning qui invente My Bloody Valentine et la dream pop tout en finissant en fantaisies Beatles sur un simple break fantaisiste, à Tribal Gathering qui semble avoir marqué la jeunesse liverpuldienne au-delà de toutes limites (Pale Fountains, Echo And The Bunnymen puis Shack). Enfin, Triad, évocation d’un trouple, virée sans ménagement de l’album. Une chanson qui concentre à elle seule le génie libertaire du Croz, son génie mélodique aussi. Et son côté parfaitement agaçant. Ses amis du Jefferson Airplane auront moins de scrupules et en enregistreront une version abominable de pesanteur. Hillman et Mc Guinn trouvent le sujet trop clivant pour l’époque certes, mais la vérité viendra plus tard. « Ce n’est pas à cause de ce morceau que j’ai été viré des Byrds, oh non (œil égrillard)… Ils m’ont viré parce que j’étais devenu un parfait trou du cul. » Fin du chapitre pour le moment, et pour sa partie patrimoniale, il y a déjà là bien de quoi faire. Et pour cela aussi il lui sera déjà beaucoup pardonné.

il se montre particulièrement sot en niant l’intérêt de la reprise de Goin’Back (Goffin/King, la version des Byrds pouvant prétendre sans aucun problème au top 5 des plus beaux morceaux de tous les temps enregistrés en 1968) au profit de compositions personnelles. C’en est trop pour les autres qui finissent par le virer avec armes et bagages, puis comble de la vacherie, le remplaceront symboliquement sur la pochette par un cheval. Un disque aussi fantastique méritait-il une pochette aussi laide ? Crosby y donne pourtant, si l’on considère la version augmentée, la pleine et déjà absolue démesure de son génie. D’un Draft Morning qui invente My Bloody Valentine et la dream pop tout en finissant en fantaisies Beatles sur un simple break fantaisiste, à Tribal Gathering qui semble avoir marqué la jeunesse liverpuldienne au-delà de toutes limites (Pale Fountains, Echo And The Bunnymen puis Shack). Enfin, Triad, évocation d’un trouple, virée sans ménagement de l’album. Une chanson qui concentre à elle seule le génie libertaire du Croz, son génie mélodique aussi. Et son côté parfaitement agaçant. Ses amis du Jefferson Airplane auront moins de scrupules et en enregistreront une version abominable de pesanteur. Hillman et Mc Guinn trouvent le sujet trop clivant pour l’époque certes, mais la vérité viendra plus tard. « Ce n’est pas à cause de ce morceau que j’ai été viré des Byrds, oh non (œil égrillard)… Ils m’ont viré parce que j’étais devenu un parfait trou du cul. » Fin du chapitre pour le moment, et pour sa partie patrimoniale, il y a déjà là bien de quoi faire. Et pour cela aussi il lui sera déjà beaucoup pardonné.

Mais pourquoi s’arrêter en si bon chemin ? Au détour d’une soirée locale et enfumée chez la mère supérieure Mama Cass, il tombe sur Graham Nash, Mancunien malingre en rupture des Hollies. Ils chantent, ils s’écoutent et s’entendent. C’est le début d’une longue histoire d’amour et de haine. Une voie commune, deux voix parallèles et combinatoires. Sur ce, arrive faussement peinard un Stephen Stills en quittance de Buffalo Springfield. Premier album, succès total. Implacable. Et lorsque Neil Young, ancien complice de Stills au sein du bison est convoqué, la foire de Cavaillon n’est plus qu’un lointain souvenir. On se passera des détails, archi-connus, pas de la musique en revanche, souvent géniale, souci jamais secondaire d’une assemblée de melons muris en très hauts lieux.

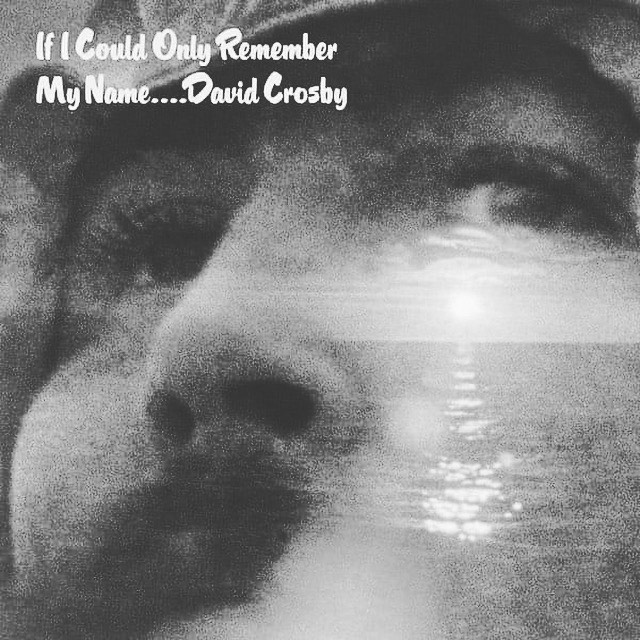

Crosby va également mettre sur les rails une certaine Joni Mitchell, canadienne tombée de l’ether qui marquera durablement les esprits et la musique à venir. Non content de lui emprunter ses opens tunings parfois extra terrestres (qu’elle tenait d’Eric Andersen) il la présente à Eliot Roberts et produit son premier album en 1968. Avec la gaieté un peu perfide du type à qui rien ni personne ne résiste il tentera aussi de produire Songs From A Room de Leonard Cohen mais le projet capote assez vite, toutes dépressions, mêmes joyeuses, n’étant pas compatibles. En 1969, alors que le succès international de CSN lui permet encore plus d’options dans la bamboche, sa compagne Christine Hinton se tue dans un accident de voiture. De ce deuil impossible, il tirera l’un des plus beaux disques jamais fait et une forte et légitime addiction aux opiacés.

Crosby va également mettre sur les rails une certaine Joni Mitchell, canadienne tombée de l’ether qui marquera durablement les esprits et la musique à venir. Non content de lui emprunter ses opens tunings parfois extra terrestres (qu’elle tenait d’Eric Andersen) il la présente à Eliot Roberts et produit son premier album en 1968. Avec la gaieté un peu perfide du type à qui rien ni personne ne résiste il tentera aussi de produire Songs From A Room de Leonard Cohen mais le projet capote assez vite, toutes dépressions, mêmes joyeuses, n’étant pas compatibles. En 1969, alors que le succès international de CSN lui permet encore plus d’options dans la bamboche, sa compagne Christine Hinton se tue dans un accident de voiture. De ce deuil impossible, il tirera l’un des plus beaux disques jamais fait et une forte et légitime addiction aux opiacés.

If Only I Could Remember My Name, paru en 1971 est son seul album solo vraiment digne d’intérêt et il suffirait largement aux dorures infinies de la stèle. Convoquant tous le gratin de la Côte Ouest (lire : ses amis), Crosby commet son chef d’œuvre, un disque d’une peine infinie magnifiée par un agrégat de chansons, d’impressions, de talents conjugués. Pas un hasard si l’Ossevatore Romano, l’organe du Vatican le classe dans le top 5 des meilleurs disques de tous les temps, en deuxième place juste après Revolver, les voies du seigneur… Car il y a quelque chose d’infiniment céleste, de l’ordre du divin chez ce triste angelot pervers et velu. Il est l’âme indispensable à beaucoup de choses sans jamais en être totalement le point de mire.

If Only I Could Remember My Name, paru en 1971 est son seul album solo vraiment digne d’intérêt et il suffirait largement aux dorures infinies de la stèle. Convoquant tous le gratin de la Côte Ouest (lire : ses amis), Crosby commet son chef d’œuvre, un disque d’une peine infinie magnifiée par un agrégat de chansons, d’impressions, de talents conjugués. Pas un hasard si l’Ossevatore Romano, l’organe du Vatican le classe dans le top 5 des meilleurs disques de tous les temps, en deuxième place juste après Revolver, les voies du seigneur… Car il y a quelque chose d’infiniment céleste, de l’ordre du divin chez ce triste angelot pervers et velu. Il est l’âme indispensable à beaucoup de choses sans jamais en être totalement le point de mire.

En 1973, alors que CSN&Y va partir sur une très lucrative tournée des stades sans jamais réussir à proposer un nouvel album, il va enfin tenir sa semi revanche sur The Byrds. Mandaté par David Geffen et Eliot Roberts pour fédérer une fantasmatique reformation, il va presque réussir son pari, produisant un disque bancal avec les cinq d’origine, complètement raté mais pas totalement oubliable nonobstant.

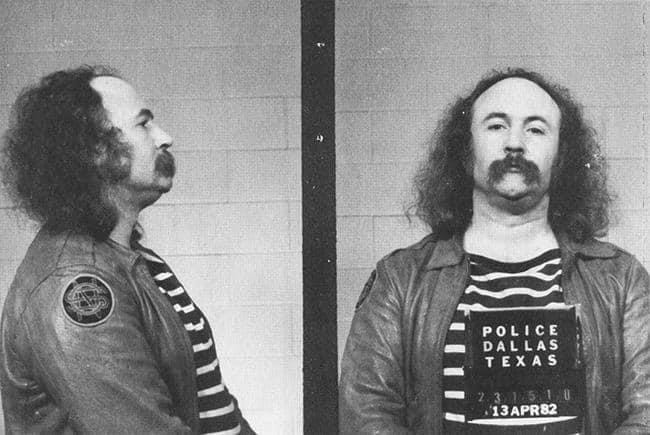

La suite est encore moins glorieuse, avec des albums où la fatuité fait régulièrement oublier sa brillance, que ce soit en compagnie du compère Graham Nash, ou en bande avec Stills. Il devient ce baba obèse, auto-satisfait et drogué plus que de raison, perd pied avant de perdre ses moyens. Après des années d’errances violentes régies par son appétence morbide pour la cocaine freebase, plus ou moins clochardisé, recherché pour port d’armes illégal et détention de substances prohibées, il ira de lui-même au milieu des années 1980 se rendre aux autorités, ne gardant pour seul tropisme hippie, que d’y aller pieds nus.

Désintoxiqué de force en milieu carcéral, il ne devra son salut qu’à des amitiés fortes, dont celle de Phil Collins, qui en plus de lui payer sa greffe du foie, l’invite à vocaliser sur Another Day In Paradise, c’est dire le niveau. Il passera le reste de sa vie à payer la note d’un hédonisme forcené et on vous passe les petits drames des amitiés effilochées, rabibochées et finalement dissoutes avec ses grands copains.

Vieux morse rescapé des enfers (ce qui inclus deux albums solos abominables pour lui-même et quelques autres du même acabit — dont un avec des saucisses sur la pochette — avec Stills et Nash), il revient pourtant pour un dernier baroud d’honneur à partir de 2014. Croz, même s’il donne souvent l’envie de bombarder en piqué et des Ehpad et des écoles de musiques pour gosses de riches, est, à son échelle, une sorte de miracle. On y trouve pas moins de trois bons morceaux. Quatre albums suivront de manière régulière jusqu’à l’an dernier. Pas toujours glorieux mais toujours attachants, à l’image d’un homme qui se sait proche de la fin, venue sans trop de surprise mercredi dernier, à l’âge miraculeux de 81 ans.

Peu d’humains ont eu l’insigne honneur d’être repris par Miles Davis. Un seul homme pourtant, un seul, a eu le cran d’aller voir Miles pour lui dire en face que sa reprise était à chier. C’était David Crosby.

Un très grand musicien malgré ses excès ou peut être en partie à cause d’eux😢

RIP

Magnifiant article sur l’oyseau qui vient de s’envoler.

Dans CSN c’est lui qui va reprendre en l’expliquant le message de « HAĪR »:

« It APPEARS to be a long time….before the Dawn,

it is the dawning of the Age or Aquarius ».

Dalaï Lama: « La Vacuité ne nie pas les apparences et les apparences ne réfutent pas la Vacuité »

Vacuité = porte officielle du Nirvãna,

(d’où je pense qu’il m’envoie ça à compléter.)