Mariant des talents affirmés et venus d’horizons différents à une ouverture d’esprit vertigineuse et à la volonté de créer quelque chose de neuf, la carrière de Can peut s’envisager comme celle du seul “super-groupe” qui vaille. En compagnie de nos consultants de luxe Étienne Jaumet (Zombie Zombie) et Fabrice Laureau (NLF3), on s’immerge dans les entrelacs d’une musique encore jamais entendue jusque-là.

La fossilisation rampante de la pop moderne, associée à sa numérisation galopante, ont transformé le mélomane en explorateur de tous les instants, dégagé du carcan des époques, des lieux, et finalement des styles. Dans ce musée musical infini, la galerie qui expose l’œuvre de Can est aujourd’hui l’une des plus captivantes et mieux entretenues de toutes.

Car depuis la fin des années 1970, la discographie mise au point par Holger Czukay (basse, ingénieur du son), Irmin Schmidt (orgues, claviers), Michael Karoli (guitare), Jaki Liebezeit (batterie), Malcolm Mooney (premier chanteur de 1968 à 1969) et Damo Suzuki (deuxième chanteur de 1970 à 1973) bénéficie d’un soigneux travail de réédition en partie réalisé par le label Spoon Records, que cogère Hildegard Schmidt, compagne du membre fondateur. De Limited Edition en 1974 à The Lost Tapes en 2012, en passant par Delay 1968 en 1981, l’entreprise de réhabilitation est complétée par des compilations d’inédits et de raretés qui sondent jusqu’au trognon les enregistrements de Can, qu’ils aient eu lieu en studio ou en pleine agitation “godzillanesque” – la formation allemande en appelait au gros lézard nucléaire pour qualifier les moments les plus épiques de ses bacchanales scéniques. Dans le même temps, les principaux intéressés n’ont jamais été bégueules à l’heure de commenter ces différentes (re)parutions ou d’évoquer le parcours de Can pendant la promotion de leurs disques solo.

GANG

Au printemps 1997, alors que paraissait la collection de remixes Sacrilege (qui porte plutôt bien son nom), Holger Czukay confiait à la revue à laquelle nous collaborions une précieuse anecdote. Où il est question de destruction puis d’avènement : “Un jour, alors qu’on était en studio, Irmin s’est demandé pourquoi on ne pourrait pas tenter de faire quelque chose qui sonnerait comme un immeuble en train de s’effondrer. C’était là, en quelque sorte, notre premier enregistrement officiel en tant que groupe… Nous en étions incroyablement fiers, nous nous demandions comment il était possible que ces gars-là, nous tous ensemble, aient pu faire une telle chose. […] On avait l’impression de jouer avec les meilleurs musiciens du monde, c’était comme appartenir à un gang.”

Au printemps 1997, alors que paraissait la collection de remixes Sacrilege (qui porte plutôt bien son nom), Holger Czukay confiait à la revue à laquelle nous collaborions une précieuse anecdote. Où il est question de destruction puis d’avènement : “Un jour, alors qu’on était en studio, Irmin s’est demandé pourquoi on ne pourrait pas tenter de faire quelque chose qui sonnerait comme un immeuble en train de s’effondrer. C’était là, en quelque sorte, notre premier enregistrement officiel en tant que groupe… Nous en étions incroyablement fiers, nous nous demandions comment il était possible que ces gars-là, nous tous ensemble, aient pu faire une telle chose. […] On avait l’impression de jouer avec les meilleurs musiciens du monde, c’était comme appartenir à un gang.”

Se transcender par la force du collectif et s’épanouir personnellement en bâtissant avec orgueil son flamboiement artistique unique sur les ruines d’une Allemagne en chantier : l’image est facile mais elle nous est apportée sur un plateau par Holger Czukay. D’ailleurs, vers 1962, ce dernier croise autant de soldats américains que d’officiers est-allemands au moment où il loue un appartement bon marché dans un territoire isolé qui appartient à Berlin-Ouest, mais qui est situé au sein de la RDA. À l’époque, le moustachu a vingt-quatre ans et depuis longtemps ancrée en lui la vocation de compositeur. Comme peut l’avoir de son côté Irmin Schmidt, pianiste et chef d’orchestre reconnu qui n’hésite pas à mettre ses neurones au service de la “nouvelle musique” (comme peut le faire son ami et compatriote violoncelliste Michael von Biel, à qui lui et Michael Karoli rendront hommage pour son influence). Au milieu des années 1960, Holger et Irmin se rencontrent alors qu’ils suivent les mêmes cours avant-gardistes à Cologne auprès du compositeur Karlheinz Stockhausen, lequel invite des collègues comme l’Américain John Cage à se produire en Allemagne.

C’est ce background classique, théorique, que Can va s’amuser à atomiser et sublimer pour nous donner à entendre sa version de la nouvelle musique – électrisante, magnétique. En substance, le groupe prend définitivement forme autour d’Holger Czukay et Irmin Schmidt (tout juste rentré d’un voyage initiatique à New York où il découvre The Velvet Underground) en 1968 après les arrivées du batteur chevronné Jaki Liebezeit – qui en a soupé du free jazz –, du chanteur Malcolm Mooney – peintre et sculpteur américain qui fera long feu car trop instable – et du guitariste Michael Karoli. Ledit Karoli a dix ans de moins que ses compagnons. Il a été l’élève de Czukay au moment où celui-ci enseignait en Suisse et profitait de l’occasion pour alléger amoureusement les bourses des jeunes femmes fortunées du coin…

EXTASE

On aurait envie de dire que la suite appartient à l’Histoire, celle qui gît dans le conservatoire imaginaire décrit plus haut. Mais pourquoi faire allégeance à l’inerte légende et se priver de tenter de cerner encore aujourd’hui l’une des musiques les plus incroyablement extatiques jamais couchées sur bandes ? Hein ? Alors…

“On retrouve chez Can quatre éléments qui me touchent : la musique contemporaine, The Velvet Underground, James Brown et le jazz”, élague Fabrice Laureau, admirateur de Can qui a découvert la formation après avoir fait paraître ses premiers travaux avec son groupe NLF3. “Il ne s’agit pas d’influences à proprement parler, mais d’ingrédients que Can a su assimiler pour les inclure dans un schéma nouveau qui n’appartient qu’à lui. Pour James Brown, c’est le rythme et le groove créés par le couple basse-batterie. La musique contemporaine, car ils n’ont pas peur de la dissonance et des structures alambiquées ; ils peuvent choisir des sons longs plutôt que de simples notes et les répéter naturellement parce que leur oreille est éduquée et habituée à entendre cela. Le Velvet Underground pour le côté psychédélique. Et enfin, le jazz, pour la façon dont ce style a émancipé les musiciens rock du format traditionnel, une liberté que l’on retrouve aussi bien dans la composition que dans la façon d’enregistrer.”

Si, à la fin des années 1960, Soft Machine, Frank Zappa ou Pink Floyd dézinguent les formats, Can le fait avec une classe tranchante. “Avant qu’on ne la qualifie de krautrock, leur musique était considérée comme de la musique progressive”, cadre Étienne Jaumet, membre de Zombie Zombie et heureux activiste de la scène électronique française. “Je connais des personnes qui étaient en plein dedans à l’époque. Elles m’ont confirmé que ce n’est que plus tard que l’on a commencé à distinguer la scène allemande du giron anglo-saxon. C’est vrai que, par rapport à des groupes comme Soft Machine, on ne trouvait pas chez Can ces associations de parties en cinq temps avec d’autres en trois temps, avant de repartir en sept temps… C’était plus digeste.”

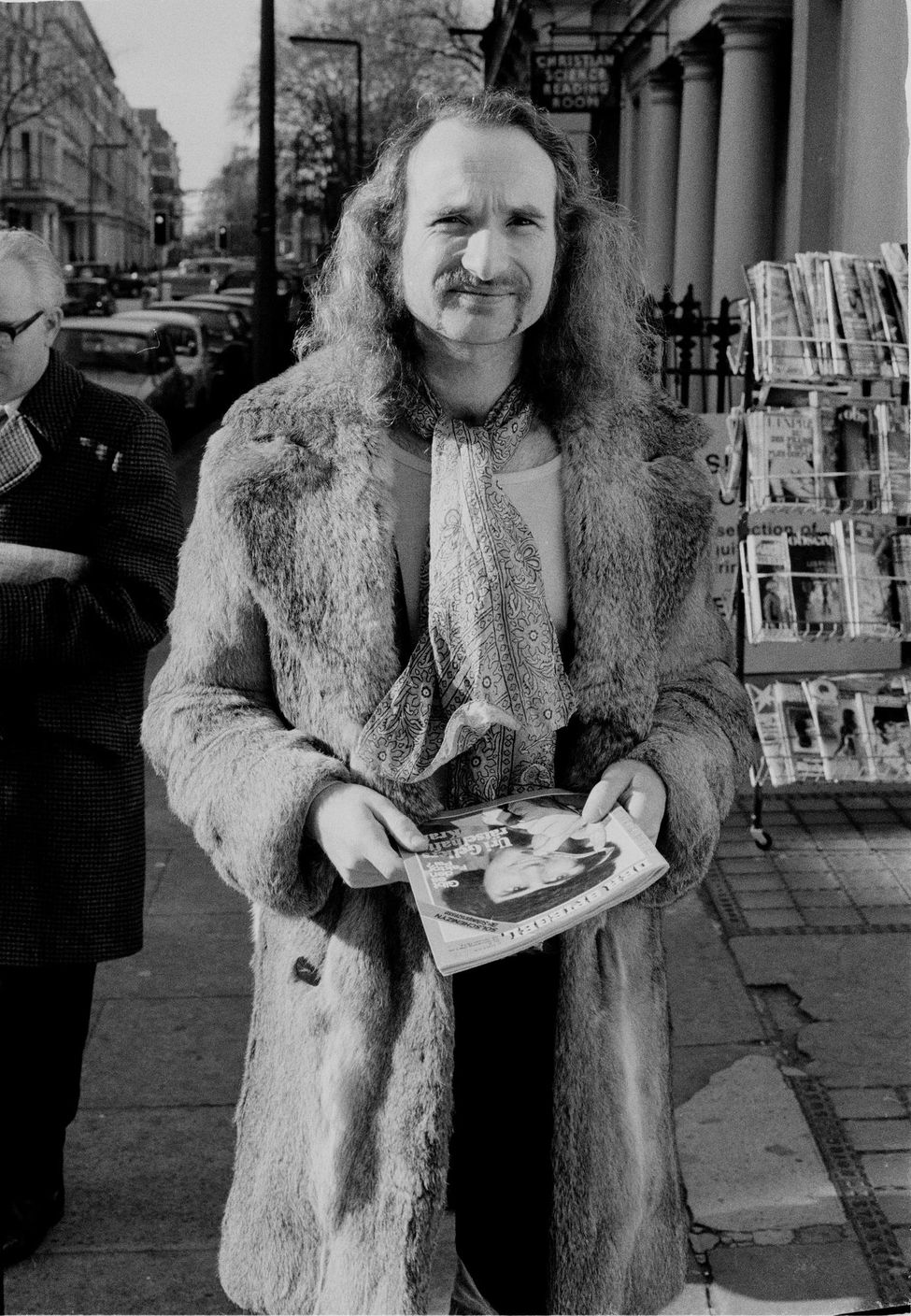

Quelles que soient la complexité et la longueur des compositions proposées, Can y instille une redoutable immédiateté. Les présences successives des chanteurs Malcolm Mooney et Damo Suzuki ne sont pas étrangères à l’émission de ce pouvoir attractif qui distingue les hommes de Cologne de beaucoup de leurs congénères. Malcolm Mooney favorise la direction rock et abrasive de l’album inaugural Monster Movie (1969) – Irmin Schmidt le remercie d’ailleurs dans les notes de pochette de The Lost Tapes pour son sens de l’humour et sa folie qui eurent un effet cathartique sur le chef d’orchestre. Une émulation que n’atténue en rien le successeur Damo Suzuki, lunaire vocaliste japonais qui imprègne de son aura déracinée, obsédante, débraillée, les enregistrements de Can jusqu’au cinquième essai Future Days (1973), avant qu’il n’aille rejoindre les Témoins de Jéhovah avec sa dulcinée.

Quelles que soient la complexité et la longueur des compositions proposées, Can y instille une redoutable immédiateté. Les présences successives des chanteurs Malcolm Mooney et Damo Suzuki ne sont pas étrangères à l’émission de ce pouvoir attractif qui distingue les hommes de Cologne de beaucoup de leurs congénères. Malcolm Mooney favorise la direction rock et abrasive de l’album inaugural Monster Movie (1969) – Irmin Schmidt le remercie d’ailleurs dans les notes de pochette de The Lost Tapes pour son sens de l’humour et sa folie qui eurent un effet cathartique sur le chef d’orchestre. Une émulation que n’atténue en rien le successeur Damo Suzuki, lunaire vocaliste japonais qui imprègne de son aura déracinée, obsédante, débraillée, les enregistrements de Can jusqu’au cinquième essai Future Days (1973), avant qu’il n’aille rejoindre les Témoins de Jéhovah avec sa dulcinée.

DISCIPLINE

Si la voix a valeur d’électron libre, la section rythmique est le catalyseur de l’expérience Can. “Tout le monde en convient, Jaki Liebezeit est l’un des plus grands batteurs de l’histoire”, étaye Étienne Jaumet. “Can utilise la batterie comme un outil percussif où chacune de ses composantes, de la cymbale à la charleston ouverte ou fermée, dépasse sa fonction rythmique pour devenir un instrument à part entière, capable de contribuer à la mélodie. La basse d’Holger Czukay imprime un groove répétitif où la tonalité et les notes n’ont pas vraiment d’importance. C’est le flux et l’intensité qui comptent. En live, on observe d’ailleurs le bassiste en transe, dans une position étrange. C’est fascinant de les voir jouer ainsi, avec une telle tension qui se dégage.”

À partir de cette assise sans équivalent, tout devient possible. Les improvisations en studio peuvent s’éterniser, le socle basse-batterie permet a posteriori d’homogénéiser le flot instrumental pendant le pointilleux processus de post-production et de manipulation de bandes assumé par l’ingénieur du son Holger Czukay. Ce dernier use de ses connaissances en électronique contemporaine comme de son passé d’employé dans une boutique de réparation de radios et de télévisions pour agencer au mieux le studio. Le critique musical britannique Simon Reynolds ira jusqu’à comparer le travail de Czukay à celui de Miles Davis et de son producteur Teo Macero.

Pour autant, pas question de verser dans la démonstration, ni de se perdre dans un trop-plein d’expérimentations. D’abord parce que la contrainte de l’enregistrement sur un magnétophone deux-pistes oblige le gang à une concentration sans faille, quasi méditative, et à une imposante besogne de “répétitions” en amont. De la discipline, quoi. “La moitié des groupes d’aujourd’hui ne pourrait pas faire ce que Can faisait à l’époque”, assène Fabrice Laureau. “Parce que ça demande trop de travail, trop de répétitions, et trop d’insistance à l’instrument. Aujourd’hui, le standard d’enregistrement, c’est le multipiste, le logiciel Pro Tools. On est dans une ère de perfection où la moindre note peut être recalée après la bataille. J’ai toujours refusé cela parce que je trouve que ça casse l’émotion. Mais au-delà de ce professionnalisme, on sent que chaque membre de Can a une personnalité très forte, une vision spécifique de l’endroit où il veut emmener son instrument et une grande aptitude à la mise en danger et au dépassement de soi. À l’instar de Silver Apples au même moment peut-être.”

À cette science du jeu et de l’interaction entre des instrumentistes en quête d’absolu s’ajoute… une élégance de seigneurs. “Qui peut le moins, peut le plus”, résume Jaumet, illustrant un principe de parcimonie qui fait des ravages. “J’ai compris en écoutant Can que, souvent, des idées très simples placées au bon endroit étaient plus fortes qu’une somme de très bonnes idées. Là où beaucoup imaginent qu’un morceau est une succession de déclinaisons sur une rythmique ou une mélodie et composent une suite de plans désunis, eux s’attachent à créer des fils conducteurs. Ça peut être la basse, la batterie, le solo de guitare… On se retrouve avec plusieurs niveaux de lecture où chaque musicien interagit au bon moment, pertinemment. Se dégagent alors un goût d’abandon et un plaisir de jouer qui transportent.”

Le sentiment de décollage est facilité par l’usage de la répétition, “qui annihile la sensation de temps et pousse à concentrer son attention sur les détails. La moindre variation apparaît comme une oasis, et on écoute un morceau de vingt minutes d’une seule traite avec un plaisir infini parce qu’on rentre dans un univers parallèle, dans une transe”. L’alchimie inédite qui unit Czukay, Schmidt, Karoli, Liebezeit et leurs chanteurs dure jusqu’au milieu des années 1970, le déclin pouvant se situer au moment du départ de Damo Suzuki et de l’adoption du multipiste qui dilue la substance communautaire du groupe. Entre-temps se sont également fait entendre des incursions en terres ambient, des passerelles avec le cinéma, des œillades à la musique ethnique…

HÉRITAGE

Rattaché à l’effervescence de la scène germanique de l’époque (Neu!, Faust, Kraftwerk, Ash Ra Tempel, Cluster, Amon Düül II…), le rayonnement de Can n’a cessé de s’étendre depuis la fin des années 1970. La liste des formations influencées par les différentes pièces maîtresses des Allemands est sans fin… The Fall, Happy Mondays, Brian Eno et David Byrne, Public Image Ltd, Joy Division, Suicide, Tortoise, Pavement, Stereolab, Talk Talk, Mogwai, The Orb, Buzzcocks, Sonic Youth, Labradford, The Flaming Lips, Radiohead, Spoon, DJ Shadow, Here We Go Magic, Beak>…

Jusqu’à notre scène nationale où s’ébrouent notamment, en dehors de Zombie Zombie et NLF3, Turzi et la bande du label Pan European Recording. Mais admirer ne veut pas dire baisser les yeux face au totem teuton et se considérer comme des légataires sans âme. Si Fabrice Laureau évoque la sensation d’avoir retrouvé un cousin éloigné de sa famille au moment où il a découvert Can, Étienne Jaumet rappelle que notre pays n’était pas en reste : “Il s’est aussi passé de belles choses en France à l’époque de Can, en termes de musique aventureuse et improvisée… J’en écoute beaucoup, des groupes comme Lard Free, Heldon, les tenants de la musique électronique, Catherine Ribeiro + Alpes, Areski et Brigitte Fontaine, etc.” La visite d’une galerie se termine à peine que de nouvelles salles s’ouvrent devant nous.