Histoire de l’œil (parts 17-24)

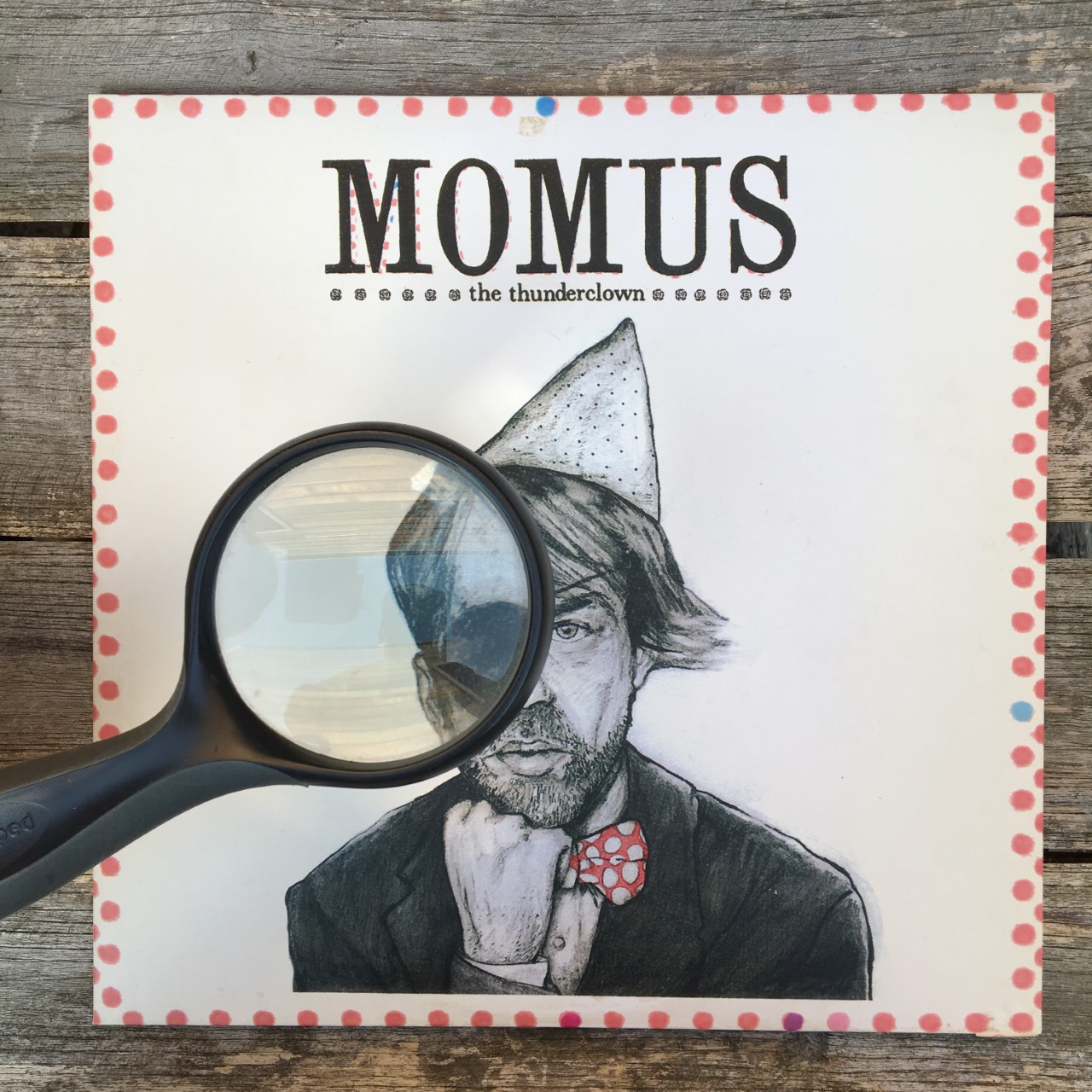

Regardant, en 2D et en miroir à mes mésaventures oculaires, la pochette de ce Thunderclown, je m’avouais qu’à tout prendre le chapeau pointu m’irait mieux. Quid du bonnet d’âne ?, me glissa-t-elle, vacharde.

Cette nuit, une lointaine collègue allemande, pas croisée depuis des lustres, m’accusait dans un micro reportage d’avoir fantasmé, à défaut de réellement les perpétrer, 180 féminicides. Je tempêtais au sein de la rédaction, m’indignais qu’on puisse diffuser de pareilles divagations, et m’extirpais du cauchemar avant d’avoir pu me défendre. J’avais la veille au soir négligemment parcouru la discographie de Momus – c’était ça ou relire la biographie d’André De Toth par Philippe Garnier. Ou Raoul Walsh et moi, de Louis Skorecki. – et me rendais compte au réveil que le songe avait ainsi croisé deux chansons de son premier EP pour Creation en 1986, Murderers, The Hope Of Women – qui oserait désormais s’avancer paré d’un tel titre ? – et la longue énumération What Will Death Be Like ? – Death will be unlike the dreams of the young man who sang Love will tear us apart, parmi une cinquantaine d’autres du même acabit.

En visitant un an auparavant chaque pièce de él Records, l’extravagant palais de Mike Alway où The King of Luxembourg, Anthony Adverse, Louis Philippe ou le prince indien Bid s’adonnaient à de palpitantes intrigues de cour, j’avais débusqué dans la chambre nuptiale le jeune écossais Nick Currie se livrant en galante compagnie à quelque pratique que la morale réprouve. Son inaugural The Beast With Three Backs avait constitué mon initiation au Momus, une langue magnifique autant qu’ardue et hardie, à la syntaxe fleurie et la grammaire vagabonde, peuplée de structures de phrase complexes et de positions de corps peu usitées, troussant le grec comme le latin avec le même allant priapique. The Poison Boyfriend et sa prose vénéneuse – qui allait bientôt se réclamer de la veine bleue du grand Serge – achevait de me convertir. J’essayais de retenir le long talk over, enrubanné au finale de charmants chabada dans l’illustre tradition de Francis Lai, de Closer To You qui me semblait contenir en une seule chanson toute la singularité de l’artiste – je me rendrais vite compte qu’il n’en était rien, que la palette allait s’avérer infiniment plus étendue. Au lendemain d’un concert au Rex Club en février 1988 – où l’on découvrait I Was A Maoist Intellectual et autres titres de son Tender Pervert à venir – j’étais allé m’entretenir avec lui dans un hôtel de la rue Tholozé, sans présager que nous allions plus tard vivre quelques années dans le quartier, l’un à Caulaincourt, l’autre aux Abbesses. Le même soir, il se joignait à nous (je crois me souvenir que Cyril et Olo en étaient) pour aller voir tard dans la nuit The Band of Holy Joy à la Locomotive, un groupe avec lequel il entretenait des affinités brechtiennes. L’entame du concert, avec un Johnny Brown possédé, avait quelque chose de terrifiant, puis très vite la fascination avait pris le pas sur la sidération. Encore maintenant, quand je me retourne sur les premières années de ce groupe de dingues, je suis traversé par cette décharge, toute de danger et de délectation mêlés – mais c’est là une autre histoire.

Adepte du coq à l’âne, Momus aussi était sans coup férir passé à autre chose, abandonnant la guitare acoustique de son folk vicié pour enfin s’offrir en Saint Sébastien aux machines, se laisser par elles martyriser pour mieux renaître en troisième Pet Shop Boy. Derrière les tentations dancefloor (A Complete History Of Sexual Jealousy – très ordre nouveau, avec une foi intacte -, ou Hairstyle Of The Devil, avec des mèches de Belzébuth en rut sur l’oreiller) les mots n’avaient en rien perdu de leur pouvoir sulfureux. Parmi les quelques exercices auxquels j’aimais m’adonner, il y avait celui qui consistait à lire d’une main (n’importe laquelle) l’Encyclopedia of Unusual Sex Practices, de Brenda Love (Barricade Books, 1992) et de l’autre Lusts of a Moron, recueil des lyrics de Momus paru la même année, et d’y pointer les correspondances. Chaque entrée du premier (au hasard : onanisme, nécrophilie, triolisme, zoophilie, mariage, on va s’arrêter là) trouvait sa pertinente et lettrée illustration dans le second. Mais le sexe dans tous ses états allait bien au-delà du simple cabinet de curiosités ou du catalogue de perversions. Le sexe était pour Momus le cheval de Troie permettant de monter à l’assaut de cette forteresse puritaine qu’était l’Angleterre (post) thatchérienne, ainsi que de brocarder jusqu’à la garde toutes les hypocrisies morales, ici ou ailleurs – cela sera d’autant plus patent dans ses futurs romans, tels Le Livre des blagues ou Unamerica.

Dans le pli des années 90 et dans les rues du 18ème arrondissement, je croisais parfois Momus en compagnie de la sublime Shazna, son épouse, qu’il était parti enlever au Bengladesh où elle était retenue et promise à un mariage arrangé (Momus avait ainsi fait sous la dénomination de Nick The Singer la une du Sun ou d’un quelconque autre tabloïd anglais – c’était bien la première fois qu’on l’affichait en couverture). Nous échangions quelques mots, guère plus, puisque, principe immuable, j’ai toujours avec les artistes que j’admirais tenu à maintenir une distance de sécurité, à refuser toute ingérence dans le privé, et ne partager qu’une complicité de l’instant. Nick n’y échappa pas, a fortiori quand un quiproquo qui tenait davantage de Feydeau que de Bataille nous apprit à l’automne 1996 que nous partagions au même moment les faveurs de la même conquête japonaise à la charité bien ordonnée.

Sans aucun rapport de causalité, c’est peu ou prou à ce moment-là, en tout cas après cet autre Everest discographique nommé Ping Pong, que ma relation avec l’art multiforme de Momus a commencé à s’étioler – incidemment, c’est aussi l’époque où une saloperie de kératite le priva de l’usage d’un œil (On the rim of his eyes there’s a trace of affection or maybe the mark of a tear, and is it mascara or is it bacterium there where the white disappears, chantait-il en 1987 sur The Gatecrasher, une chanson qui dès la première écoute s’est par effraction installée en moi et n’a depuis jamais daigné en sortir). Si j’ai peu goûté à sa période Analog Baroque, je me suis surtout rendu compte que suivre attentivement les aventures tous azimuts du loustic – ses disques, ses collaborations, ses livres, ses amours, ses performances, ses articles de presse, son blog et plus généralement sa nouvelle nature digitale d’Intervidu – relevait quasiment de l’activité à plein temps. Cela ne m’empêchait guère de rester attentif à ses sorties physiques et d’acquérir cette limited edition (269/350) de The Thunderclown, un 10 inches enregistré avec la complicité du Suédois John Henriksson, digger versé dans les plus profondes strates des musiques populaires de toutes origines.

J’ai néanmoins revu – et filmé – Nick Currie il y a bientôt cinq ans, à l’occasion de la parution en France de Unamerica. Il avait bien voulu se prêter à l’exercice que je lui imposais, à savoir disserter copies vinyle à l’appui sur Kraftwerk, ZZ Top, Francis Bebey, Elvis Costello, Sun Araw ou The Congos, qui tous traversaient son roman en ordre dispersé. Son élégance, sa disponibilité, sa curiosité, son humour et son immense culture, tout a soudainement et miraculeusement ressurgi, rejailli, couronné ensuite par une grandiose performance dans un parking souterrain du nord de Paris.

Par la force des choses – et son malencontreux pouvoir de projection – Momus s’impose à nouveau ce jour, et se tient là, tout près, à la manière d’un baume oublié. Va savoir si d’ici quelques semaines je ne renierai pas mes principes pour faire tomber une dispensable mesure barrière.

Depuis plusieurs jours, Momus poste de nouveaux morceaux, intitulés Self-Isolation, Movement, Working From Home, Empty Paris, ou encore, ce 9 avril, My Corona, pour un album à venir, Vivid. Ils nous tendent les bras, accueillons-les sans masque.

le livre des blague pas trop accroché je crois que la traduction en français n’est pas a la hauteur ,sinon je suis un gros fan du nosferatus erotomane momus , enjoy https://youtu.be/6nwglhSFhyI