Après trente ans de carrière, le leader de Wilco est arrivé à un point de son parcours où la vie de son foyer et celle de la scène s’enchevêtrent pour le meilleur. Depuis onze mois que le monde se trouve confiné, fragmenté dans des millions de bulles domestiques (pour ceux ayant la chance de vivre sous un toit s’entend), Jeff Tweedy, sa femme Susie et leur deux fils Sammy et Spencer se sont comme d’autres lancés dans leur propre rituel quotidien pour conjurer les angoisses et les solitudes de ce jour sans fin.

Une “émission”, The Tweedy Show, en direct du salon de leur maison de Chicago où Susie, iPhone à la main, filme le papa en seyant pyjama entouré des deux fistons, revisitant avec une apparente spontanéité un répertoire d’un quart de siècle de chansons originales et des reprises, inusables classiques ou trouvailles inattendues. Le tout est diffusé en direct sur Instagram, preuve s’il en fallait une que le plus imageant des réseaux sociaux demeure la plus populaire des machines à partages. Un “coup de talon dans la télé” donc – comme le suggérait le titre de l’unique album live de Wilco –, ou plutôt une nouvelle manière de manier les écrans pour ce songwriter qui a toujours su trouver des moyens élégants pour combler ses fans. Rien d’étonnant, cela dit, à ce que la famille Tweedy nous ouvre ses porte et se dévoile de la sorte : on mesure sa chance quand on écoute le benjamin Sammy chanter ici un air des Replacements, là une aubade d’Arthur Russell. Rien d’étonnant surtout si l’on suit les activités de l’aîné Spencer qui, depuis plusieurs années déjà, est en âge d’accompagner son père à la batterie en faisant preuve d’une impressionnante sagacité.

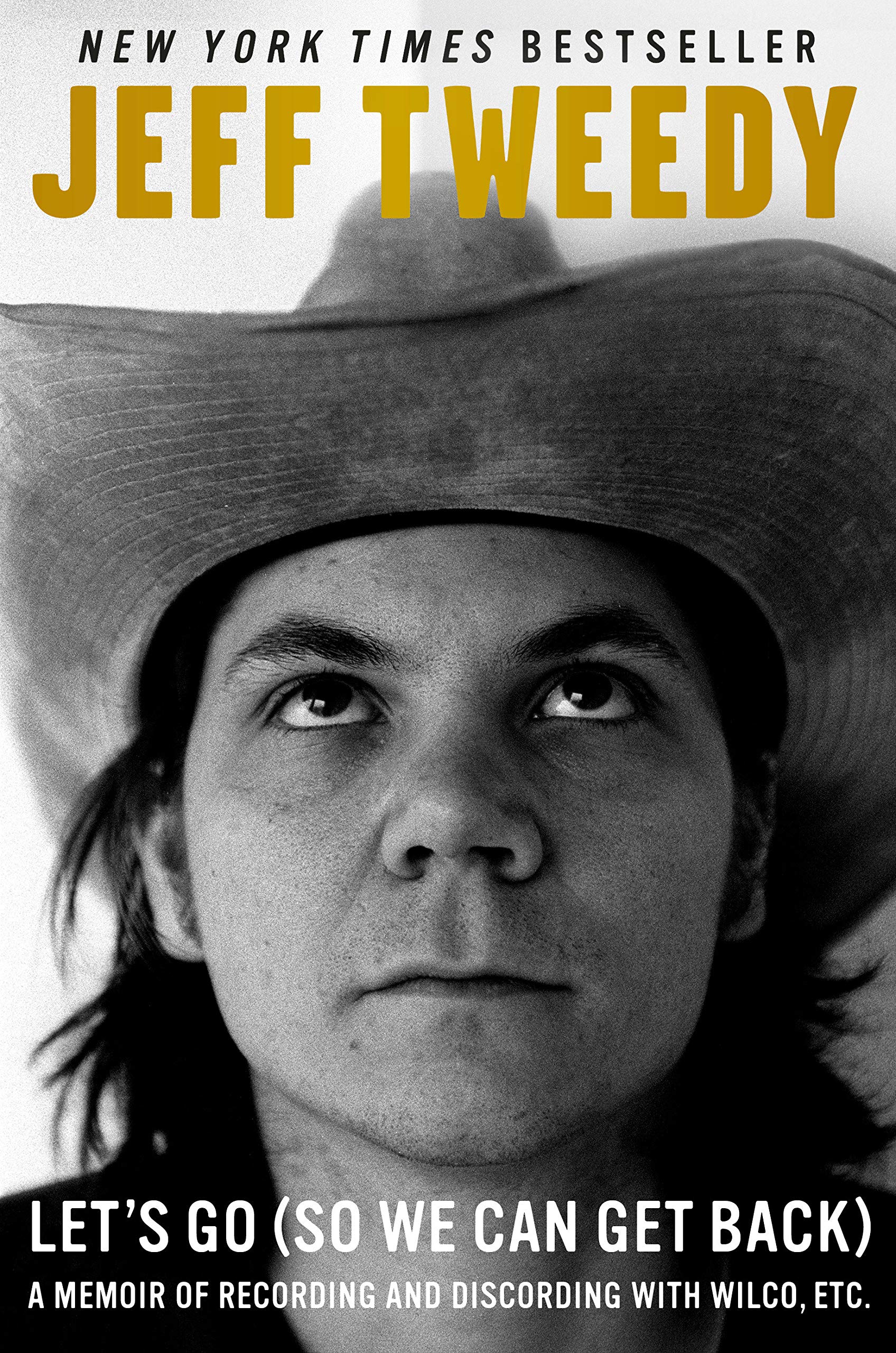

Quatre albums estampillés Tweedy (Sukierae en 2015, Warm en 2018, Warmer en 2019, Love Is the King en 2020) ont indiqué que papa Jeff passe aujourd’hui autant de temps à s’en remettre à son cercle familial qu’à confier les fruits de sa créativité aux cinq autres membres de Wilco, le groupe qu’il dirige depuis 1994. Celui-ci a atteint aux alentours de 2005 une géométrie stable et un rythme de croisière, comptant dans ses rangs deux acrobates issus des musiques improvisés (le guitariste Nels Cline, le percussionniste Glenn Kotche), un ingénieux claviériste (Mikael Jorgensen) et deux harmoniseurs de sources sûres (le bassiste et compagnon de la première heure John Stirratt et le multi-instrumentiste Pat Sansone). Le groupe ne cesse de tourner (du moins quand il le peut), traversant les océans et ravissant ses amateurs de par le monde. Il se bonifie avec le temps, mettant un point d’honneur à ne jamais décevoir complètement par un parfait alliage de décontraction et de déconstruction au service d’un puits sans fond de chansons mémorables. À tel point que, de responsabilités si brillamment assumés, certaines langues fourchues ont vite fait de reprocher à Tweedy et compagnie les symptômes d’un “rock à papa” sans aspérité ni véritable éclat. Oui, et non. Car il n’en a pas toujours été ainsi. La sérénité familiale n’a pas toujours coulé de source, ni la concrétisation de Wilco comme un assemblage unique en son genre, un collectif de musiciens singuliers réunis après tant d’années autour d’un même songwriter. Cet équilibre enviable est le fruit d’un long parcours que retrace avec sagesse l’autobiographie de Jeff Tweedy intitulée Let’s Go So We Can Go Back et dont le sous-titre se traduirait par quelque chose comme “une vie d’accords et de désaccords avec Wilco et compagnie”. On ne va pas se hasarder à raconter en de plus amples détails le parcours mouvementé de ce groupe ou ce qu’il a pu représenter à l’aube du XXIe siècle en une demi-dizaine d’album : des chansons solides, parfois bouleversantes, et une recherche constante dans ses productions qui l’a vu émulsionner avec un naturel déconcertant l’Americana, la pop orchestrale, le rock à guitares rêches ou anguleuses, et les musiques expérimentales et répétitives. L’ouvrage éclaire tout cela en rappelant que Tweedy est avant tout un assoiffé de musique, d’une foi irréductible en l’acte de création. Si sa trajectoire personnelle, qui étaye ses chansons et son aura de songwriter, ne dépareille pas au milieu d’autres figures torturées de sa génération (Elliott Smith, Mark Oliver Everett ou Mark Linkous, au hasard), elle a quelque chose de plus commun, de moins désespérément romantique, et donc peut-être de plus singulier. Tweedy a échappé aux hécatombes familiales, aux plongées abyssales dans l’alcoolisme ou dans les drogues dures autodestructrices. Les symptômes de sa neurasthénie sont plus mouvants, sa noirceur autrement pernicieuse : depuis l’enfance, le chanteur est sujet à des migraines récurrentes, des crises d’angoisse de plus en plus prégnantes le menant à une sérieuse addiction aux médicaments, qui a failli lui être fatal. Au fil de ses mémoires, Tweedy s’épanche sur sa pathologie, dont le pic correspond à la création du disque noir qui nous occupe ici : A Ghost Is Born, le cinquième disque de Wilco.

Oui, et non. Car il n’en a pas toujours été ainsi. La sérénité familiale n’a pas toujours coulé de source, ni la concrétisation de Wilco comme un assemblage unique en son genre, un collectif de musiciens singuliers réunis après tant d’années autour d’un même songwriter. Cet équilibre enviable est le fruit d’un long parcours que retrace avec sagesse l’autobiographie de Jeff Tweedy intitulée Let’s Go So We Can Go Back et dont le sous-titre se traduirait par quelque chose comme “une vie d’accords et de désaccords avec Wilco et compagnie”. On ne va pas se hasarder à raconter en de plus amples détails le parcours mouvementé de ce groupe ou ce qu’il a pu représenter à l’aube du XXIe siècle en une demi-dizaine d’album : des chansons solides, parfois bouleversantes, et une recherche constante dans ses productions qui l’a vu émulsionner avec un naturel déconcertant l’Americana, la pop orchestrale, le rock à guitares rêches ou anguleuses, et les musiques expérimentales et répétitives. L’ouvrage éclaire tout cela en rappelant que Tweedy est avant tout un assoiffé de musique, d’une foi irréductible en l’acte de création. Si sa trajectoire personnelle, qui étaye ses chansons et son aura de songwriter, ne dépareille pas au milieu d’autres figures torturées de sa génération (Elliott Smith, Mark Oliver Everett ou Mark Linkous, au hasard), elle a quelque chose de plus commun, de moins désespérément romantique, et donc peut-être de plus singulier. Tweedy a échappé aux hécatombes familiales, aux plongées abyssales dans l’alcoolisme ou dans les drogues dures autodestructrices. Les symptômes de sa neurasthénie sont plus mouvants, sa noirceur autrement pernicieuse : depuis l’enfance, le chanteur est sujet à des migraines récurrentes, des crises d’angoisse de plus en plus prégnantes le menant à une sérieuse addiction aux médicaments, qui a failli lui être fatal. Au fil de ses mémoires, Tweedy s’épanche sur sa pathologie, dont le pic correspond à la création du disque noir qui nous occupe ici : A Ghost Is Born, le cinquième disque de Wilco.

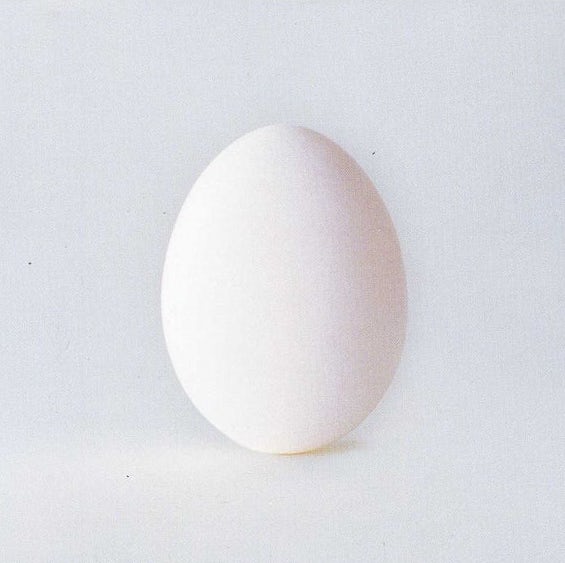

Un fantôme est né, le titre dit déjà beaucoup. C’est d’un côté une affaire de renaissance, le début d’une nouvelle ère pour un groupe plus ambitieux que jamais qui étrenne ici une nouvelle formation, poussant plus loin encore les expérimentations tout en esquissant le “son Wilco” qui sera définitivement estampillé avec l’arrivée de Nels Cline lors de la tournée suivante et se développera jusqu’à nos jours. Sur un autre versant, c’est un disque écrit et composé au fond d’un gouffre, marqué par l’angoisse et l’addiction. Le chapitre du livre qui lui est consacré s’intitule “Toby in a glass jar” (“Toby dans un pot en verre”), en référence à l’ours en peluche que Jeff Tweedy enfant devait sceller sous une cloche de verre après que les docteurs lui avaient diagnostiqué une allergie à la poussière comme cause de ses mal de têtes incessants. Ces chansons émanent de cette même bulle ou l’on respire mal, et l’œuf sur fond immaculé ornant la pochette est autant un cocon qu’un cercueil.

Un fantôme est né, le titre dit déjà beaucoup. C’est d’un côté une affaire de renaissance, le début d’une nouvelle ère pour un groupe plus ambitieux que jamais qui étrenne ici une nouvelle formation, poussant plus loin encore les expérimentations tout en esquissant le “son Wilco” qui sera définitivement estampillé avec l’arrivée de Nels Cline lors de la tournée suivante et se développera jusqu’à nos jours. Sur un autre versant, c’est un disque écrit et composé au fond d’un gouffre, marqué par l’angoisse et l’addiction. Le chapitre du livre qui lui est consacré s’intitule “Toby in a glass jar” (“Toby dans un pot en verre”), en référence à l’ours en peluche que Jeff Tweedy enfant devait sceller sous une cloche de verre après que les docteurs lui avaient diagnostiqué une allergie à la poussière comme cause de ses mal de têtes incessants. Ces chansons émanent de cette même bulle ou l’on respire mal, et l’œuf sur fond immaculé ornant la pochette est autant un cocon qu’un cercueil.

Février 2021 constitue à la fois un moment étrange et opportun pour replonger dans un tel disque. Un hiver de pandémie mondiale nous laissera des souvenirs de saisons, cependant inédits au vu des circonstances : les masques bâillonnent la bouche et le nez, les visages sont creusés de cernes, la neige tombe sans tenir ses promesses. Dans ce contexte tristement approprié, A Ghost Is Born ne soignera donc guère, mais il aménagera l’étouffement, car c’est un disque dont l’amplitude n’invite pas tant à l’évasion, aussi spacieux soient ses paysages, tant ils sont recroquevillés dans l’intimité. La mise en son supervisée par Jim O’Rourke fait le pari raisonnable de laisser le groupe jouer sans effet de compression, avec un large spectre entre chaque son, chaque instrument précisément capturé, pas de vernis brillant mais un son ouaté, enrobé dans un grain mat, tout en rondeur. Il faut dire que le potentiel électrique du groupe n’a plus grand-chose à voir avec celui de ses débuts marqués par les décharges du punk. Le rock a muri chez Wilco et se joue ici en toute tempérance, accordant sa dynamique autour de la vulnérabilité de son chanteur chancelant. Cette pondération peut s’entendre notamment dans l’emploi du piano, instrument central dans l’identité du groupe mais dont la clarté et la précision habille ici les chansons d’un costume presque emprunté. Aussi, s’il supporte parfois mal l’écoute pédestre ou automobile, l’album ne manque pourtant pas de délivrer des plages généreuses en explosions et en cavalcades.

Pour se convaincre de cette ambiguïté, les premiers instants suffisent. At Least That’s What You Said donne vite le ton : il faut une quinzaine de secondes à l’oreille pour se figurer la guitare électrique et le piano entremêlés, si bien que l’on se surprend à monter à chaque écoute le volume de quelques points. C’est une ballade où l’on a rarement entendu Tweedy aussi vulnérable, reclus dans l’intimité de sa voix. Puis arrive à deux minutes la guitare jusqu’ici somnambule qui dégaine un riff mordant et tendu, le groupe suit au cordeau, et Tweedy se lance dans un long solo-panique durant trois minutes d’épilepsies mi-empesés mi-jubilatoires. C’est un tournant : rarement les soli on eu leur place dans les disques de Wilco et A Ghost Is Born est ce disque qui les accueillera comme autant de moments signifiants. Sans doute mis en confiance par ses nouveaux accompagnateurs, Tweedy détricote sans onanisme mais avec la volonté apparente de forcer son cerveau migraineux à lâcher prise, là où finissent par échouer ses mots chantant la fièvre et le malaise.

Un autre morceau vient peu après déboussoler l’auditoire en étendant sa latitude vers d’autres géographies. Spiders (Kidsmoke) s’essaie à une rigueur allemande et le groupe s’y retrouve, il dégonde une nouvelle porte de son château. L’enregistrement semble faire date, un groupe de pop américaniste étrenne sur un canevas de folk dylanien ce genre de transe teutonique que l’on nomme parfois krautrock, un avant la sortie du premier LCD Soundsystem qui s’engouffrera sur une artère équivalente. Le morceau est aussi un événement par sa prise unique, comme le raconte Tweedy dans ses mémoires. S’efforçant de rester vaillant en studio tout en ayant le crâne assailli de migraines, l’homme tient à peine debout et le groupe s’arrange pour qu’il n’ait qu’à proférer son texte délirant aux accents sociopathes, et à le ponctuer à la manière d’un bluesman cubiste d’une série de plongs et de klangs. Une deuxième prise sera tentée, le chanteur n’ira pas au bout.

De ses crises d’angoisses à répétition, se voyant disparaître sans avoir pu tout dire, Tweedy tisse un testament à partir de motifs animaliers. Dès les toiles de Spiders, un bestiaire se dessine sur quelques titres comme une parabole. Le songwriter s’explique : “Je voulais que l’album se construise (…) autour d’une sorte d’analogie de l’arche de Noé, toutes les chansons seraient des animaux qui représentaient différents aspects de ma personnalité dignes d’être préservés (…) Dans ma tête, j’avais la sensation qu’un immense raz de marée allait bientôt s’abattre sur nous, une catastrophe à laquelle personne ne survivrait. Alors j’essayais de protéger tout ce qui était encore possible de l’être, de remplir un arche avec tout ce qui pouvait encore être sauvé.” Même si cette humeur biblique ne dure pas sur toute la longueur du disque, elle inspire à Tweedy quelques-unes des chansons les plus marquantes de ses territoires. Ainsi Muzzle of Bees souffle une bouffée d’air pastorale, s’aventurant sur les terres du folk anglais et de ses guitares arpégées. Ainsi la pop en chambre d’Hummingbird, sa mélodie à tiroir et son texte mémorable (“His goal in life was to be an echo…”).

Un peu plus loin, le groupe retourne arpenter des couloirs familiers. C’est Handshake Drugs et ses réminiscences velvetiennes où la basse de John Stirratt tient le morceau à elle seule. C’est la paranoïa bourdonnante de Company in my Back où s’invite un dulcimer. C’est enfin et surtout Wishful Thinking, peut-être la plus belle chanson du disque, invoquant la grâce sonique que le groupe avait atteinte sur Yankee Hotel Foxtrot ; un de ces morceaux polymorphes dont il a le secret, s’élevant à partir d’un agrégat de cymbales, de nappes et d’écho métalliques avant que la guitare et la voix ne déroulent une chanson crève-coeur traversée de mille détails appuyant le sentiment d’espoir diffus que Tweedy sait si bien capturer. Enfin, l’album peut s’écouter comme un vestige de rock à guitare avec ce I’m a Wheel que l’on croirait d’une énergie enlevée si elle n’était pas si calfeutrée. Quand, à la fin du morceau, Tweedy finit par arracher un long cri mécanique, on imagine l’entendre retentir depuis l’intérieur d’une cellule capitonnée.

A Ghost Is Born est un disque de transition et de transmission, une œuvre étrange, à la fois intime et glaciale, aussi douloureuse que cotonneuse, à tel point que l’émotion s’en trouve parfois étranglée. Demeure une collection de chansons que le groupe, une fois son leader remis sur pied, continuera de faire pousser dans tout leur classicisme et leur étrangeté et qui feront école chez Cate Le Bon (écouter sa fantastique version de Company in my Back) ou Ryley Walker, par exemple, entendus sur l’album Wilcovered sorti en septembre dernier.

À l’écoute de l’ultime mélodie du disque, The Late Greats, ode aux meilleures chansons, celles qui ne sont pas encore écrites, et aux meilleurs groupes, ceux qui ne passent jamais à la radio, une dernière perspective depuis ce sombre épisode de la vie de Jeff Tweedy : “Moi j’étais fichu, mais tout n’était pas perdu. A Ghost Is Born serait un cadeau pour mes gosses, qui pourraient le réécouter quand ils seraient plus âgés et saisir l’homme que j’avais été avec plus de clarté que ce que je n’étais parvenu à leur révéler de moi-même dans la vraie vie. (…) Rétrospectivement, je ne crois pas que mes gosses auraient été capable de se reconstruire un père de substitution à partir d’un album, ou qu’un disque puisse véritablement jouer le rôle d’un parent pour des enfants. Je voulais juste leur faire comprendre que je tenais à eux au cas où je viendrais à disparaître.”

Quinze ans plus tard, le père est toujours là et les gosses alimentent le flambeau, transformant le cocon familial en salle de musique. Un fantôme est né et son esprit perdure.