Le premier jour de la semaine, on ne s’y fera pourtant jamais, charrie désormais son flot d’annonces mortuaires. Mort un lundi comme David Bowie, Prince, Mark E. Smith ou Mark Hollis, Scott Walker s’est souvent vu affubler de son vivant l’adjectif gothique. Alors oui, si l’on évoque brièvement son influence sur Bowie, matrice de la new wave en devenir, Scott Walker est sûrement un peu gothique. Mais de notre adolescence en noir, il ne fit jamais partie, pas une reprise sur un album de This Mortal Coil (il y aurait pourtant eu toute sa place), pas un signalement d’admiration chez Robert Smith (qui lui préférait Nick Drake, c’est envisageable) et pourtant c’est un communiqué de son label actuel, 4AD, force motrice et plutôt élégante de ces années-là, qui vient de nous annoncer la sale nouvelle. La belle affaire.

Pour la génération qui nous a précédé, c’est toujours Julian Cope, encore lui décidément, qui fit paraître sur le label Zoo en 1981 la désormais mythique compilation Fire Escape In The Sky, The godlike Genius of Scott Walker, et fit office de passeur. Pour nous, un simple article (vraisemblablement de Jean-Daniel Beauvallet), au moment de la sortie de la compilation Boy Child (1990) dans Les Inrockuptibles, nous mit le pied à l’étrier d’une des plus fondamentales découvertes jamais faites. La résonance de ce premier brelan, ses quatre premiers disques en solo, édités pour la première fois en CD en 1992, cette classe, cette tristesse, cette profondeur, cette élégance, ne nous ont plus jamais quitté.

Pour la génération qui nous a précédé, c’est toujours Julian Cope, encore lui décidément, qui fit paraître sur le label Zoo en 1981 la désormais mythique compilation Fire Escape In The Sky, The godlike Genius of Scott Walker, et fit office de passeur. Pour nous, un simple article (vraisemblablement de Jean-Daniel Beauvallet), au moment de la sortie de la compilation Boy Child (1990) dans Les Inrockuptibles, nous mit le pied à l’étrier d’une des plus fondamentales découvertes jamais faites. La résonance de ce premier brelan, ses quatre premiers disques en solo, édités pour la première fois en CD en 1992, cette classe, cette tristesse, cette profondeur, cette élégance, ne nous ont plus jamais quitté.

Entre-temps, lors d’une visite engoncée chez ce disquaire obscur et depuis longtemps disparu de ma ville natale, au coin de la rue des Orphelins et de la rue Sainte-Madeleine, véritable bric-à-brac suranné à l’heure du disque compact, je mis la main sur une vieille compilation Fontana de 1973 d’origine allemande intitulée Attention : Scott Walker. Elle reste malgré les divers pressages, rééditions, coffrets et autres fanfreluches acquises et chéries depuis, MON disque de Scott Walker*. Et la mise en garde (« Attention ») valait effectivement force d’avertissement, manière de dire : jeunes gens, faites gaffe, si vous posez ce disque sur votre platine, votre vie ne sera plus jamais comme avant.

Entre-temps, lors d’une visite engoncée chez ce disquaire obscur et depuis longtemps disparu de ma ville natale, au coin de la rue des Orphelins et de la rue Sainte-Madeleine, véritable bric-à-brac suranné à l’heure du disque compact, je mis la main sur une vieille compilation Fontana de 1973 d’origine allemande intitulée Attention : Scott Walker. Elle reste malgré les divers pressages, rééditions, coffrets et autres fanfreluches acquises et chéries depuis, MON disque de Scott Walker*. Et la mise en garde (« Attention ») valait effectivement force d’avertissement, manière de dire : jeunes gens, faites gaffe, si vous posez ce disque sur votre platine, votre vie ne sera plus jamais comme avant.

Découvrir Scott Walker n’était pas seulement alors une entrée en matière impériale vers des goûts un peu plus élaborés, c’était une fracassante avancée vers le firmament. Et pourtant ces disques-là sont, aussi classieux qu’ils soient, avec le génie des arrangements de Wally Stott, héroïques, même pour un américain parachuté dans un orchestre de variété à succès anglais (les faux Walker Brothers) et qui ne supportait plus les feux de la rampe. Un peu moroses bien que sublimes, et s’ils resteront comme ce qu’il a fait de mieux pour beaucoup, c’est incontestable, ils éclipsent malheureusement le reste d’une carrière unique, fascinante d’intensité jusque dans ses coins les moins fréquentables.

Réglons d’abord la question Jacques Brel. C’est bien la comédie musicale Jacques Brel Is Alive and Well and Living in Paris (1968), concoctée par Mort Shuman et Eric Blau, qui fit découvrir le chanteur belge à Scott Walker, qui en adapta plusieurs versions à sa sauce. C’est par ce biais là que David Bowie, puis Marc Almond** ou Momus en firent des gorges chaudes.

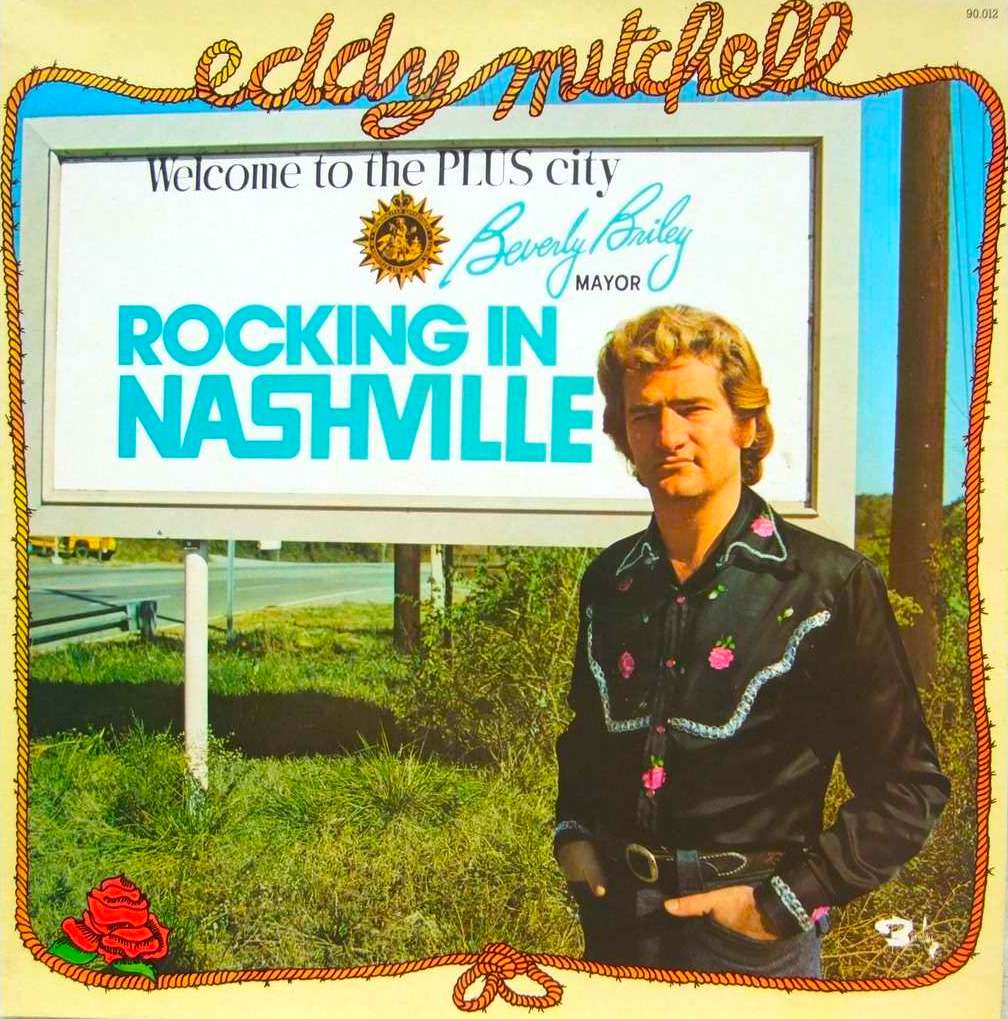

Mort Shuman donc, qui collabora aussi avec notre Eddy Mitchell national, transition toute trouvée pour évoquer ce que j’appelle « les années Schmoll » de Scott Engel. Et c’est un ami américain qui m’a mis, il y a quelques années la puce à l’oreille. Ce camarade texan, féru de country dénicha un jour en brocante Rocking In Nashville (1974) dudit Claude Moine. Peu au fait du côté délicieusement ringard que notre trésor national avait (sûrement à tort) pris avec le temps, il adora tellement l’album qu’il me dit un soir : « mais ce type, c’est votre Scott Walker… ». Et les deux albums mal considérés et mal réédités que sont Stretch (1973) et We Had It All (1974), dans ce genre un peu variété, un peu country, sont à reconsidérer toutes affaires cessantes. L’américain arrive même à y caser, tout flonflons temporairement étouffés par la beauté, la chanson la plus triste au monde : Someone Who Cared. En 1976, Eddy Mitchell sort l’album Sur La Route de Memphis avec un casting épatant, David Briggs et Kenny Buttrey, l’équipe de Neil Young sur Harvest ainsi que les Jordanaires, choristes d’Elvis. Outre une adaptation du Ode To Billy Joe de Bobbie Gentry on y trouve donc le morceau titre That’s How I Got To Memphis de Tom T. Hall. Que Scott Walker magnifie aussi durant cette période, et bien malin celui qui arrivera à départager les deux versions.

Mort Shuman donc, qui collabora aussi avec notre Eddy Mitchell national, transition toute trouvée pour évoquer ce que j’appelle « les années Schmoll » de Scott Engel. Et c’est un ami américain qui m’a mis, il y a quelques années la puce à l’oreille. Ce camarade texan, féru de country dénicha un jour en brocante Rocking In Nashville (1974) dudit Claude Moine. Peu au fait du côté délicieusement ringard que notre trésor national avait (sûrement à tort) pris avec le temps, il adora tellement l’album qu’il me dit un soir : « mais ce type, c’est votre Scott Walker… ». Et les deux albums mal considérés et mal réédités que sont Stretch (1973) et We Had It All (1974), dans ce genre un peu variété, un peu country, sont à reconsidérer toutes affaires cessantes. L’américain arrive même à y caser, tout flonflons temporairement étouffés par la beauté, la chanson la plus triste au monde : Someone Who Cared. En 1976, Eddy Mitchell sort l’album Sur La Route de Memphis avec un casting épatant, David Briggs et Kenny Buttrey, l’équipe de Neil Young sur Harvest ainsi que les Jordanaires, choristes d’Elvis. Outre une adaptation du Ode To Billy Joe de Bobbie Gentry on y trouve donc le morceau titre That’s How I Got To Memphis de Tom T. Hall. Que Scott Walker magnifie aussi durant cette période, et bien malin celui qui arrivera à départager les deux versions.

Autre point commun avec l’auteur de La Dernière Séance, le cinéma. Très au fait du septième art (The Seventh Seal en hommage à Bergman, citant Godard et Bresson à l’occasion) Walker y consacra un album (The Moviegoer, 1972) où il arrive même à magnifier The Ballad of Sacco and Vanzetti. Autre curiosités, il chante le générique d’un western oublié de Robert Hossein (Une corde, un colt, 1968), s’associe avec Goran Bregović en 1993 pour Man From Reno sur la BO de Toxic Affair de Philomène Esposito avec Isabelle Adjani, avant de prêter sa voix à une reprise initialement prévue par Mick Harvey pour Nick Cave de I Threw It All Away de Bob Dylan pour To Have And To Hold de John Hillcoat (1996). Mais c’est surtout avec le score de Pola X de Leos Carax (1999), autre outsider de choix, qu’il cimentera cette relation nébuleuse mais fondamentale au monde de l’image.

Autre point commun avec l’auteur de La Dernière Séance, le cinéma. Très au fait du septième art (The Seventh Seal en hommage à Bergman, citant Godard et Bresson à l’occasion) Walker y consacra un album (The Moviegoer, 1972) où il arrive même à magnifier The Ballad of Sacco and Vanzetti. Autre curiosités, il chante le générique d’un western oublié de Robert Hossein (Une corde, un colt, 1968), s’associe avec Goran Bregović en 1993 pour Man From Reno sur la BO de Toxic Affair de Philomène Esposito avec Isabelle Adjani, avant de prêter sa voix à une reprise initialement prévue par Mick Harvey pour Nick Cave de I Threw It All Away de Bob Dylan pour To Have And To Hold de John Hillcoat (1996). Mais c’est surtout avec le score de Pola X de Leos Carax (1999), autre outsider de choix, qu’il cimentera cette relation nébuleuse mais fondamentale au monde de l’image.

Pas le moindre des paradoxes pour celui qui n’aura de cesse de flouter la sienne, retrouvant The Walker Brothers pour le soft rock de No Regrets (1975) puis du plus anguleux Nite Flights (1978) où complètement détaché de la moindre idée de rentabilité et de succès, il va commencer à tenter de se défaire définitivement de son passé. Climate Of The Hunter (1983), disque incongru au casting WTF (Evan Parker, Mark Knopfler, Billy Ocean) sera la pire vente de Virgin de tous les temps. Mais avec Tilt en 1996, il largue enfin les amarres et la grande majorité de l’humanité pour rentrer dans un corpus inextricable et fascinant, où seuls des artistes comme Robert Wyatt, Brian Eno ou Mark Hollis semblent pouvoir lui faire la conversation. Et ceux-ci malgré leur alchimie occulte et exigeante, continuent de faire une musique écoutable. Tout le contraire de l’américain qui avec ou sans nous, part vers des abîmes qui n’appartiennent qu’à lui et dont nous aurons désormais le temps de ne pas savoir si c’était de l’art supérieur (The Drift, 2006) ou n’importe quoi (Bisch Bosch, 2012).

Pas le moindre des paradoxes pour celui qui n’aura de cesse de flouter la sienne, retrouvant The Walker Brothers pour le soft rock de No Regrets (1975) puis du plus anguleux Nite Flights (1978) où complètement détaché de la moindre idée de rentabilité et de succès, il va commencer à tenter de se défaire définitivement de son passé. Climate Of The Hunter (1983), disque incongru au casting WTF (Evan Parker, Mark Knopfler, Billy Ocean) sera la pire vente de Virgin de tous les temps. Mais avec Tilt en 1996, il largue enfin les amarres et la grande majorité de l’humanité pour rentrer dans un corpus inextricable et fascinant, où seuls des artistes comme Robert Wyatt, Brian Eno ou Mark Hollis semblent pouvoir lui faire la conversation. Et ceux-ci malgré leur alchimie occulte et exigeante, continuent de faire une musique écoutable. Tout le contraire de l’américain qui avec ou sans nous, part vers des abîmes qui n’appartiennent qu’à lui et dont nous aurons désormais le temps de ne pas savoir si c’était de l’art supérieur (The Drift, 2006) ou n’importe quoi (Bisch Bosch, 2012).

Finalement, comme Lou Reed avec Metallica, son dernier disque se fera aux portes de l’enfer en compagnie de Sunn O))), voilà ce que j’écrivais à propos de Soused lors de sa parution en 2014 :

Finalement, comme Lou Reed avec Metallica, son dernier disque se fera aux portes de l’enfer en compagnie de Sunn O))), voilà ce que j’écrivais à propos de Soused lors de sa parution en 2014 :

L’hydre à deux têtes a finalement sorti sa tête des enfers, la collaboration entre Scott Walker et le groupe de Stephen O’Malley et Greg Anderson, aussi impressionnante soit-elle, aura pris tout le monde par surprise. De tous les éléments, on s’attendait à voir et à entendre beaucoup de vent et de feu, mais c’est pourtant la glace, sa formation, son érosion, sa fonte, qui domine. Sous forme de flocons de neige d’abord, car Brando avec ses notes de guitares aiguës et un Scott Engel en grande forme vocale surprend par son aspect mélodieux, avant que les congères ne reprennent leurs droits, ces accords lourds entrecoupés de coups de fouets et de scansions synthétiques. Si l’on a suivi les récents développements des deux artistes en question, on a la sévère impression que c’est bien le vieux sage qui malmène la meute bruyante, la poussant à sortir de ses schémas établis, il est vrai déjà particulièrement mis à mal sur Monoliths & Dimension (2009), disque aventureux et génial s’il en est où Walker fut invité mais n’avait pas (encore) osé ou voulu répondre. Herod (2014) part sur une base aussi lourde avant que la voix divine ne dérange le drone, et ainsi de suite, jusqu’à ce que mort s’ensuive. Bull est le morceau le moins déstabilisant, vraie somme de ses côtés mais pas plus, malgré un riff d’attaque d’une clarté inédite. En revanche, Fetish tracasse et fracasse d’entrée de jeu, en allant plutôt chercher des noises et moins de bruit mais plus de nerfs du coté de chez Swans. Cette illumination quasi mystique d’une noirceur rare s’achève sur une fausse berceuse, puisque Lullaby est probablement la chose la plus humainement terrifiante et glaciale entendue depuis The Marble Index de Nico (1969). Tordu, menaçant et pourtant d’un grand calme et d’une possible beauté, Soused, comme les disques récents de Scott Walker, fruits d’un long processus de déclassement et de dépassement, aura ses détracteurs comme ses laudateurs. Avant d’en mesurer toutes les scories, les blessures et la terreur qu’il entraînera, assurons-nous bien qu’il est de notre temps, de notre monde, et qu’il est vraisemblablement, un magnifique disque d’apocalypse.

Mais nous allons quand même, pour conclure sur une note plus allègre, laisser la parole à notre Christophe Basterra, qui a su résumer en quelques souvenirs, l’enthousiasme et la joie que Scott Walker nous a donné.

Je suis sûr que je me souviendrai où j’étais lorsque j’ai appris le décès de Scott Walker, ce lundi 25 mars – dans un bus avec des élèves tout à leur joie de partir en classe théâtre au château de Theix. Comme je me rappelle très bien où j’étais lorsque j’ai appris, un mardi 2 mars, la disparition de Dusty Springfield – dans un openspace du 8 boulevard de Ménilmontant, dans le 20e arrondissement de Paris.

Je crois que je dois la découverte de Scott Walker à une interview de Julian Cope (datant sans doute du milieu des années 80), qui avait réalisé en 1981 sur le label de Liverpool Zoo Records une compilation intitulée Fire Escape In The Sky : The Godlike Genius Of Scott Walker (et il me semble que ce titre avait tout dit). Lister les chansons qui m’ont filé le grand frisson prendrait trop de temps – même si, sans doute un peu par snobisme, j’ai toujours eu un faible pour ses albums de reprises liées au ciné – Scott Sings Songs From His TV Series (un disque où il y a The Look Of Love n’est pas tout à fait comme les autres disques) et The Moviegoer (son interprétation de The Ballad Of Sacco And Vanzetti est juste bouleversante).

Je n’ai jamais interviewé Scott Walker. Mais je me rappelle en avoir parlé avec tout un tas d’artistes admirables, des gens qui ont eux aussi signé parmi mes chansons favorites. Comme Ian McCulloch, Corin Dingley et Andy Jenks d’Alpha, Lawrence, Anthony Reynolds de Jack (auteur de la biographie The Impossible Dream), Simon Raymonde, Moose, Brett Anderson, Paul Weller ou Jarvis Cocker. D’ailleurs, quand j’ai appris le décès, la première chose qui me soit revenue à l’esprit, au-delà d’une des magnifiques pochettes, d’une de ces mélodies touchées par la grâce, c’est une anecdote. Un soir d’octobre 1991, à La Cigale, juste après un concert invraisemblable de Pulp, je me souviens avoir croisé Jean-Daniel Beauvallet, qui a alors résumé assez génialement la situation : « C’est le meilleur concert de Scott Walker que j’ai vu en sachant que je n’ai jamais vu Scott Walker sur scène ».

PS : Ma fille a depuis quelques semaines une tendresse pour Make It Easy On Yourself. Je dois l’appeler ce soir. Mais je n’ose pas lui annoncer la nouvelle.

* Je me souviens avoir déniché ce même jour, dans le même bac d’invendus de qualité, une copie quasiment neuve d’Harvest de Neil Young et une autre, au coin coupé mais de bonne qualité du fort conceptuel Cellophane Symphony de Tommy James & The Shondells, c’est dire si j’étais déjà, avant même la vingtaine, à l’affût de la modernité.

** Qui ne s’approcha pourtant jamais aussi distinctement du génie de Scott Walker que lorsqu’il collabora avec Coil sur une reprise hantée du Who By Fire de Leonard Cohen sur Horse Rotorvator (1986).