1987. À peine débarqué du collège, je glande dans la cours de mon nouveau lycée, le Lycée Courbet, au centre-ville de Belfort. Mon ami Raphaël, qui m’avait fait découvrir Etienne Daho et Tears For Fears, me signale qu’un nouveau magazine propose une interview de Terence Trent d’Arby, qui cartonne, cette année-là, avec son tube Wishing Well. Depuis Michael Jackson, qui m’a scotché avec Beat It, Billie Jean et Thriller, je me trouve une passion pour les chanteurs noirs et funky qui éveillent en moi quelque chose d’inédit, une envie de danse, et sans doute de baise – ça sera pour bien plus tard. Car James Brown, Prince et toute sa clique sont associés dans mon esprit pubère à l’émission Sex Machine des deux gogoles de la télévision française, Dionnet et Manœuvre, qui avaient ouvert en grand mes sept chakras, après des préliminaires délivrés quelques années auparavant par la playmate de Coco Boy. Terence Trent d’Arby, donc, est ma nouvelle passion.

1987. À peine débarqué du collège, je glande dans la cours de mon nouveau lycée, le Lycée Courbet, au centre-ville de Belfort. Mon ami Raphaël, qui m’avait fait découvrir Etienne Daho et Tears For Fears, me signale qu’un nouveau magazine propose une interview de Terence Trent d’Arby, qui cartonne, cette année-là, avec son tube Wishing Well. Depuis Michael Jackson, qui m’a scotché avec Beat It, Billie Jean et Thriller, je me trouve une passion pour les chanteurs noirs et funky qui éveillent en moi quelque chose d’inédit, une envie de danse, et sans doute de baise – ça sera pour bien plus tard. Car James Brown, Prince et toute sa clique sont associés dans mon esprit pubère à l’émission Sex Machine des deux gogoles de la télévision française, Dionnet et Manœuvre, qui avaient ouvert en grand mes sept chakras, après des préliminaires délivrés quelques années auparavant par la playmate de Coco Boy. Terence Trent d’Arby, donc, est ma nouvelle passion.

Je me rends derechef avec mon père, grand pourvoyeur de magazines au foyer, à la Maison de la presse, notre spot du mercredi matin, à côté de la gare. Je trouve bien la revue en question au rayon musique, le numéro 9, avec un gars que je trouve horrible et débraillé en couverture, tout l’inverse de celui qui porte nattes, étoile de shériff sur son veston et pantalon cigarette. Première déception : Terence n’est pas au sommaire, il était dans le numéro précédent. Dans un geste inexpliqué, j’extorque tout de même les 15 francs à papa, pour acheter le magazine. Et, rentré à la maison, je m’y plonge sans attendre. C’est très sobre, en noir et blanc, il y a d’un côté des interviews, et de l’autre, dans les pages de fin, des chroniques de disques, d’ailleurs c’est écrit sur la couverture : interviews et chroniques. L’illumination vient, elle se dissimule, comme un message secret, à moi seul destiné, dans ces quelques lignes :

« – Ca ressemble à Cure, non ?…

Sur le petit écran, l’œil mi-surpris, mi-amusé, Denisot découvre Jesus & Mary Chain.

– Euh non, ça me rappelle plutôt Syd Barret et le Velvet, répond Daho, gêné… »

Elles sont signées Jean-Daniel Beauvallet qui, en quelques mots, raconte un événement intime qui s’est passé il y a quelques semaines, alors que j’étais pourtant seul, devant le poste de télé, installé confortablement dans le canapé de chez ma grand-mère, Denise, dite ‘Grom’s’ – elle détestait ce surnom – dans sa cité des Résidences. Jean-Daniel avait donc, lui aussi, vécu la même chose. Et de là, faire saigner son sang au creux de sa main, et me la coller dans la mienne. Le pacte était scellé. J’allais me lier aux Inrockuptibles presqu’à vie, disons au moins jusqu’à la fin des mensuels. Chaque numéro serait un événement, avec sa bande-son (Lenoir sur Europe 1 puis France Inter), ses noms de groupes, fêtés avant même d’être écoutés (Jesus & Mary Chain, The Pastels…), qui deviendront ma famille d’adoption. Des groupes et des signatures, gage d’un choix sûr. Celle de JD, qui entame d’ailleurs, dans ce numéro 9, une de ses plus extraordinaires croisades, dans les dernières terres inexplorées de la planète pop d’alors : la Nouvelle-Zélande.

C’était quoi les Inrockuptibles en 1987, à l’époque de ce numéro 9 ?

Jean-Daniel Beauvallet : J’ai une mémoire assez précise de ces années-là. Même si c’était un tourbillon inarrêtable. On était en permanence dans l’exaltation, on était des éponges, on apprenait les uns des autres, on apprenait un métier. Chaque numéro avait une importance vitale pour nous. On avait un rituel, quand on avait fini un numéro, on allait manger dans un restaurant, Les Vendanges, et on se disait que c’était peut-être la dernière fois. On se disait ça, sans arrêt. Tout ce qu’on avait en nous, on le mettait dans chaque numéro. A l’époque du bimestriel, et plus tard du mensuel, c’était très fort. On était peu nombreux, on faisait tout, le standard téléphonique, la maquette, les articles, le relationnel, on était quasiment impliqués 24h/24h dans le journal. On passait notre vie aux Inrocks, on se découvrait aussi, car on n’était pas copains à la base, à part Emmanuel Tellier et Pascal Bertin que je connaissais de l’école. On travaillait en huis-clos, dans une petite pièce, on échangeait nos connaissances musicales, Fevret me parlait de Cohen, je lui parlais de Bowie. Il fallait qu’on construise tout à la main. J’utilise souvent cette phrase de Björk : « En Islande, quand tu veux une chaise, tu fabriques ta chaise ». On voulait un journal, il fallait le créer, qu’on invente des nouveaux trucs, des nouvelles façons de traiter la musique, des nouvelles rubriques. On était rue d’Assas à ce moment-là, à côté de la faculté. Il y avait des bagarres entre les fachos et le Betar (mouvement de jeunesse juif radical, ndlr), on s’enfermait à clé quand les fachos essayaient de se planquer dans notre immeuble. Mulet, notre photographe, vivait dans le bureau. Il était tout le temps entre deux appartements, deux copines, il dormait là. On n’avait pas le droit d’arriver avant 9h30, il ne fallait pas le réveiller. Le temps qu’il prenne sa douche, et s’habille, on allait au café. Le quotidien des Inrocks, c’était ça, un truc très artisanal : on avait un Mac, quand on l’a acheté, on ne savait pas comment on l’allumait, il n’y avait pas de disque dur, juste deux disquettes. On faisait la maquette sur PageMaker. Beaucoup de gens nous ont fait des compliments, comme quoi c’était magnifique, épuré, minimal, en fait c’était juste parce qu’on était incapable de faire autre chose. La maquette, c’est un accident technique et un honteux pompage de Wire, chez qui il y avait sans doute des disciples de Peter Saville. On a copié ça comme des cochons, avec nos compétences ridicules. Deux colonnes de textes, une photo en noir et blanc, c’est assez beau finalement. On avait aussi un accord avec la compagnie de bus Eurolines. On prenait le bus à Stalingrad, en fin de semaine, en faisant gaffe de ne pas se faire détrousser. On passait trois jours à Londres. On avait un hôtel où on dormait tous dans la même chambre. On prenait un maximum de rendez-vous pour des interviews. On travaillait par fax surtout, par téléphone aussi. Au départ, on ne pensait pas qu’il y avait un public assez nombreux pour s’intéresser aux musiques qu’on aimait, mais on a été vite soutenus par la Fnac, qui avait envie de développer les rayons indépendants de leur magasin, parce qu’ils sentaient qu’il y avait un marché potentiel. Du coup, ils ont beaucoup aidé le journal, en passant des pubs, en organisant des charts avec nous, en vendant le magazine. C’était assez drôle parce que les gens pensaient que les Inrocks étaient le gratuit du magasin, et ils partaient avec sans le payer.

Tu lisais quoi comme presse musicale ?

Jean-Daniel Beauvallet : J’étais abonné au NME. Il y avait ceux qui lisaient le Sounds et le Melody Maker d’un côté, et ceux qui lisaient le NME, moi je préférais ce dernier. Le Sounds me paraissait trop sérieux, trop rock, trop puriste. Le NME c’était plus frivole, et il y avait des gens que j’admirais, Nick Kent, Julie Burchill, dans les années 70-80. J’avais mes repères au NME, je savais que si untel aimait un truc, ça allait me plaire. Les contre-modèles, c’était Best et Rock’n’Folk. On avait grandi avec eux, ils avaient accueillis Francis Dordor, François Gorin, Michka Assayas, Yves Adrien, Philippe Manœuvre aussi, d’une certaine façon. Mais, bon, à l’époque, en couverture, c’était surtout U2, Simple Minds, les Stones, quand c’était pas Samantha Fox.

Et maintenant ?

Jean-Daniel Beauvallet : Je lis moins de presse musicale, j’ai l’impression d’être au bureau, déjà. Je lis tous les matins The Guardian et The Independent. Je lis beaucoup de littérature scandinave. En fait, je n’ai jamais vraiment lu de livres sur la musique, je peux compter sur les doigts d’une main ceux que j’ai lus sur ce sujet. Ou alors je les lis, mais je les oublie. J’ai lu deux fois le livre de Peter Hook, j’avais oublié que je l’avais déjà lu une première fois, ce n’est pas très bon signe.

Comment abordais-tu l’écriture d’une interview ?

Jean-Daniel Beauvallet : Dans la traduction et la retranscription d’une interview, il y a un énorme travail de réécriture, de copier-coller. C’est pour ça que je n’ai jamais confié mes cassettes, mes mp3 d’interviews à qui que ce soit d’autre. A la fin, les groupes sont reconnaissants, on enlève leurs hésitations, les fausses pistes, leurs approximations, on ne garde que la substantifique moelle. En même temps, il y a des interviews fleuves où il n’y a rien à retoucher : celle de Shaun Ryder (Les Inrockuptibles n°27, janvier 1991), il sort de cure de désintoxication, il a envie de parler, c’est un moment magique, on est resté deux ou trois heures avec lui et Christian Fevret. On tenait là un scénario de film sur sa vie, son enfance. Je voulais cette forme d’interview, les questions, les réponses, à l’opposé du portrait, qui est une forme très anglaise d’article, avec les propos des artistes rapportés en creux, au milieu d’un texte de journaliste très personnel. Mojo est le premier journal anglais qui s’est mis à refaire ce type d’entretien, or, Mojo, c’est une copie conforme des Inrocks pour le marché anglais, ils nous l’ont dit : des grands entretiens, des groupes ou des artistes anciens, qui n’avaient plus accès au NME comme Neil Young, Nick Drake… Christian Fevret m’a posé un jour la question : est-ce qu’on peut publier des interviews questions-réponses avec des groupes que personne ne connaît ? On était à une terrasse de café, je lui ai dit : écoute, si on tend l’oreille vers une conversation passionnante, à une autre table, entre deux personnes qu’on ne connaît pas, on va l’écouter, et tu vas avoir envie de savoir qui sont ces personnes. C’était ça ma théorie : saisir une conversation entre deux personnes. Après en réalité, les interviews étaient très encadrées, c’étaient de fausses conversations, je les préparais pendant trois, quatre jours. Je montrais ça à des jeunes journalistes, ou à des stagiaires : pendant la préparation, je leur disais qu’avec cette question, je pouvais mener la personne à cette réponse et ainsi de suite… Et plutôt que de poser frontalement une question importante, qui bloquerait l’interviewé, je leur conseillais de l’amener petit à petit à se révéler, ça ne marchait pas toujours malheureusement. Pour préparer les interviews, je lisais les biographies, j’écoutais les disques, on avait aussi un copain qui travaillait au NME et qui nous faxait des vieux articles, issus de leurs archives. C’était pas officiel, quelque fois il faisait la mauvaise tête, il avait autre chose à faire. Après, à la réécriture, mon expression, je la réduis au plus simple possible, souvent avec des questions très courtes qui n’étaient pas véritablement posées comme cela dans l’entretien. Mes questions ne vont pas dans les détails discographiques par exemple, parce que ça ne m’intéresse pas déjà, ça n’intéresse pas grand monde en fait, à part Etienne Greib (rires). Je suis assez maniaque, je tape mes questions, et je pars avec trois pages pleines. Je suis toujours intimidé quand j’interviewe, la dernière fois, devant Shame, qui avait sorti deux singles, j’étais comme un fan, comme devant Bowie.

Comment se passent les interviews en général ?

Jean-Daniel Beauvallet : J’ai adopté une posture de plus en plus naïve, inculte face aux gens. Plus les questions sont simples, plus les réponses sont intéressantes, je trouve. Lana Del Rey m’avait dit une fois : « tu me mets les mots dans la bouche », du coup, les questions trop directives, je m’en méfie maintenant. Par contre, quand j’ai une idée fixe, et ça j’en ai depuis mes débuts, je vais jusque bout. Pour moi, il n’y a pas d’artistes sans fêlure, sans cassure. Ce sont des gens qui ont un besoin viscéral d’être artiste, de s’exprimer. Du coup, j’essaie d’arriver à ça. C’est une enquête passionnante. Souvent avec les Américains, qui sont fans de psychanalyse, ça marche bien. Cat Power a fait une crise quand je lui ai parlé de sa mère, elle a commencé à tout casser, à se rouler par terre. Elle hurlait : « pourquoi tu parles de ma mère ?! » Je lui dis : « ok, on arrête l’interview ». Et elle me hurle : « non, non, maintenant que tu m’as amenée là, c’est à toi de m’en sortir ». Sur les choses personnelles, je n’ai pas de limites. Je ne suis pas ami avec les gens que j’interviewe, parfois il y a de la confusion, des regrets. Il y avait une blague, quand je rentrais au bureau après une interview, c’était : « alors, tu l’as fait chialer ? » Mais ce n’était pas le but du jeu non plus. En général, je ne garde jamais rien de la première demi-heure d’interview, c’est après, quand on s’est apprivoisé, que je balance les questions grosse Bertha. Quand je sens que la personne est K.O. debout, c’est ramponeau sur ramponeau. Il y a une vraie jouissance à démolir la barrière, casser la carapace, mais pas à faire du mal à la personne. Et souvent, tu te retrouves face à une personne qui n’a parfois jamais formulé ce qu’elle faisait. Ce sont des moments magiques. Et il y en a toujours. Le gamin de Shame, Lana Del Rey, ils n’ont pas de limites, pas de langue de bois. C’est clair qu’on ne passera plus trois jours à Los Angeles avec Frank Black, à faire du karting avec lui, ça c’est fini. Mais dans le monde de la musique, ils avaient calé la longueur d’interview sur celle du cinéma, 10-20 minutes et basta, mais ils en sont revenus. Thom Yorke fait très peu d’interviews, mais il prend son temps quand il accepte. Les interviews leur permettent de se lâcher, voire de régler des comptes en interne. Massive Attack s’est servi plusieurs fois de ça : 3D en profite pour faire passer un message à Daddy G. Ils se disent des choses qu’ils ne se sont jamais dites dans la vie. Il y a beaucoup de non-dit dans les groupes de rock. Dans les journaux aussi.

In fine, n’est-ce pas toi qui t’exprimes à travers toutes tes interviews?

Jean-Daniel Beauvallet : Oui, on peut dire ça. Je ne mets pas les mots dans la bouche des gens, mais je cherche à leur faire exprimer, avec leurs mots, ce que nous ressentons en commun. Car ce moment précis où une chanson, un livre ou un film me touche ne peut pas être un hasard. C’est une vraie rencontre.

Qui étaient tes influences dans l’écriture sur la musique ?

Jean-Daniel Beauvallet : Quand j’étais adolescent, j’ai mis des gens sur un tel piedestal, que jamais je ne pensais écrire sur la musique. Je pouvais pas être au niveau de Michka Assayas, de François Gorin. Je l’ai dit à ce dernier d’ailleurs. On s’est croisé il y a quelques mois, et il m’a dit, pourquoi tu n’écris pas un livre ? Je lui ai répondu non, parce que je connaissais quelqu’un qui avait écrit Sur le rock, et que je ne pourrais jamais faire aussi bien. C’est aussi simple que ça. Je ne vais pas encombrer les étagères avec des livres moins intéressants. J’ai un plaisir à écrire, je ne peux pas le nier. Il y a une petite musique, comme dirait Céline, que j’arrive à trouver, parfois, pas toujours. Mais de là à publier un livre… C’est sacré, monumental, un livre. Dans mon écriture, j’ai toujours été dans l’enthousiasme, je fuis le cynisme. Je suis dans le légèreté, l’excitation permanente. C’est très londonien, dans le sens où à Londres, on a l’impression que chaque nouveau groupe va révolutionner la musique, être les nouveaux Beatles. On sait très bien que c’est vain, parfois faux, parfois simulé. Mais je préfère cet environnement là, plutôt que d’entendre « il n’y a rien de nouveau depuis 1983 » ou « tous les groupes se ressemblent »… Je peux pas entendre ce discours. C’est très français. Ici je parle de musique avec des amis, certains ont plus de 60 ans, ils savent qui est Moscow 17, les trucs de grime très pointus. Ils ont aussi la chance d’avoir BBC6 / Radio 6 qui plaît aussi bien à mon fils qu’à moi : il y a Marc Riley, le fils de John Peel, des anciens journalistes de partout, des puits de culture. La BBC pensait que ça ne marcherait pas, c’est un triomphe, et ça maintient ton cerveau en ébullition. C’est pour ça que je passe ma vie sur internet, il y a toujours des trucs que je ne connais pas, à découvrir.

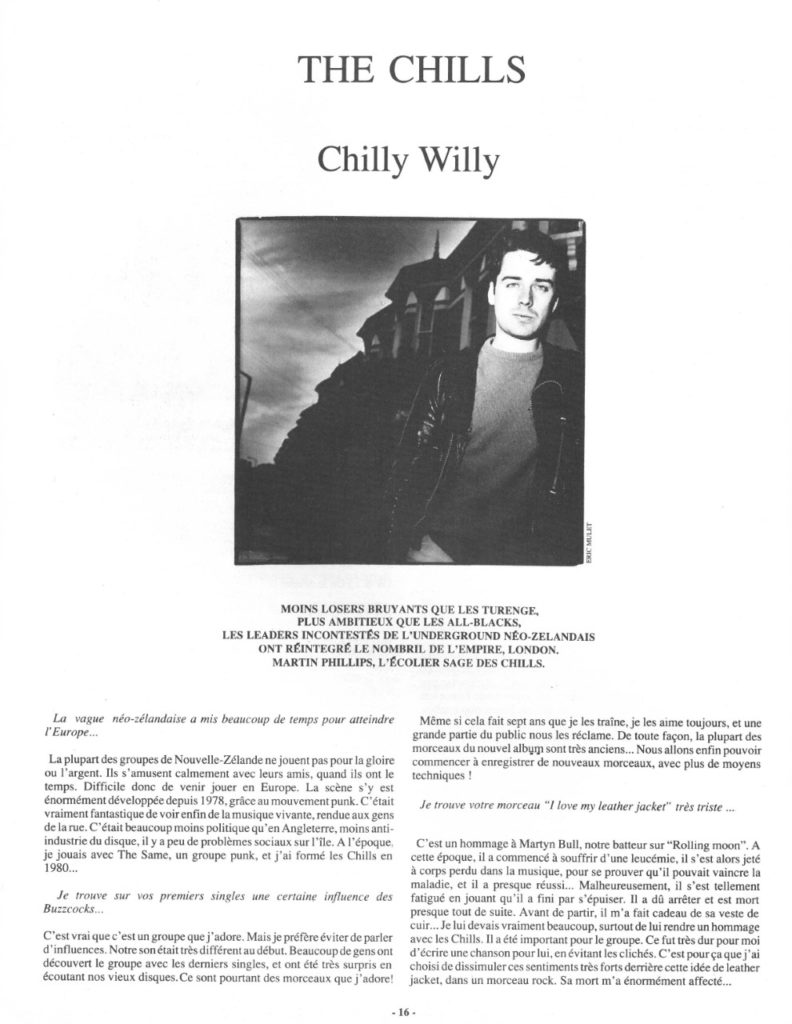

Et cette interview des Chills…

Jean-Daniel Beauvallet : Pour les Chills, ça s’était passé dans une banlieue de Londres bien éloignée, qu’on aurait du mal à trouver maintenant, même avec un GPS. Flying Nun, je connaissais le label avant Les Inrocks, parce que je faisais une émission sur une radio libre et je leur avais écrit. Ils m’avaient envoyé un paquet de disques. J’étais resté en contact, et vers 87-88, ils avaient ouvert un bureau à Londres. Le bureau était tenu par une sorte de surfer, tout le temps défoncé, avec qui il était difficile de tenir une conversation rationnelle, mais il était très sympa, il donnait beaucoup de vinyles. J’avais découvert les Chills vers 1983-84. Il y avait un disquaire à Liverpool qui s’appelait Probe. Parmi les vendeurs, on trouvait le chanteur de Dead or Alive, mais aussi le danseur de Frankie Goes To Hollywood. Il y avait aussi le Rough Trade de Portobello à Londres, avec Nigel (qui y est toujours) qui me mettait des disques de côté pour mon émission. Il m’avait mis Pink Frost de côté. Je rentre à Liverpool avec mon Chills sous le bras, je montre le disque aux gens de Probe, qui me disent qu’ils ont des disques de Flying Nun et petit à petit, je découvre les Bats, les Verlaines, Chris Knox…

Qu’est-ce qui t’occupe actuellement ?

Jean-Daniel Beauvallet : Je continue à écrire, je travaille sur un livre pour les enfants, j’ai prévu de travailler sur des documentaires pour la télé, j’en ai fait sur Jeff Buckley, la Reine d’Angleterre… D’ailleurs, j’aimerais bien être plus sollicité sur l’Angleterre par les médias français, je pense que j’ai une bonne connaissance de ce pays, sur des sujets transversaux. Ils ont pas mal de bons correspondants qui parlent bien anglais. Mais moi, je parle l’Angleterre.

Scans des Inrockuptibles publiés avec l’aimable autorisation de Jean-Daniel Beauvallet.

Propos recueillis lundi 7 janvier 2019, par Skype.

Signes des temps — une ode au Times New Roman

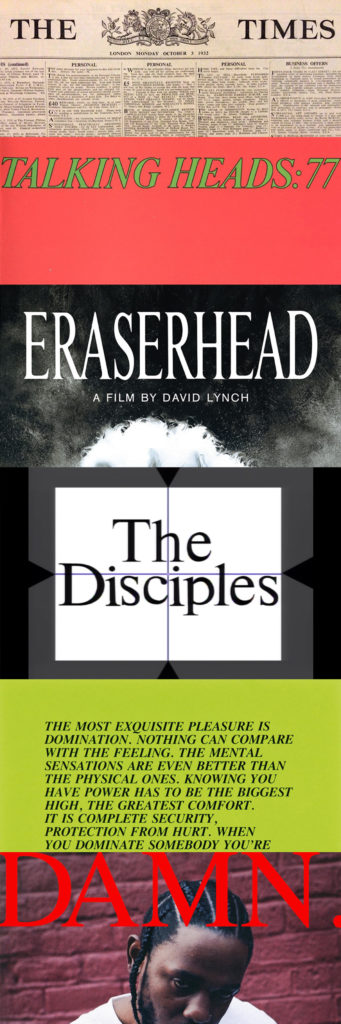

Stanley Morison pouvait-il imaginer en ce jour du 3 octobre 1932, alors que paraît à Londres le numéro du journal The Times fraîchement composé de son nouveau caractère le « Times New Roman », qu’il serait à l’origine de la définition d’un nouveau standard typographique encore pérenne aujourd’hui après 87 ans ? Conçu par MM. Morison & Lardent pour optimiser la mise en page et la lisibilité du Times, ce caractère peut être également considéré comme en partie responsable de l’établissement durable d’une voix solide, moderne et reconnaissable visuellement de la presse britannique. Un caractère de presse, donc. C’est sa présence en une du numéro des Inrockuptibles que nous regardons ici qui m’a frappé lorsque Renaud m’a demandé si je pouvais écrire un petit addendum typographique à propos de ses papiers préférés. Au départ je ne savais pas trop quoi ajouter aux mots de Jean-Daniel Beauvallet qui me semblaient très bien synthétiser l’esthétique des Inrocks de l’époque, je cite le poète : « Deux colonnes de textes, une photo en noir et blanc, c’est assez beau finalement ». Je ne savais pas vraiment quoi ajouter aussi parce que générationellement, cette époque des Inrocks en était une que je n’avais pas vraiment connue. J’avais le souvenir d’avoir vu dans je ne sais plus trop quel bar à Paris une reproduction très grand format d’un numéro avec en couverture une photographie évoquant fortement les dessins de Robert Longo (Edwyn Collins ?) ou encore une autre avec la célèbre banane du Velvet, mais à l’époque le bandeau-titre était désormais composé en Garamond. Ce qui pour moi représentait plutôt une sorte de chic à la française. Et puis en tant que lectrice à la fin des années 1990, mes Inrocks à moi (que je n’achetais pas mais lisais religieusement au CDI de mon lycée, préférant garder mes maigres deniers pour les plumes pop modernes qui écrivent ici-même), c’était plutôt le bandeau-titre en Matrix italic cerné de noir, un caractère tout à fait de son époque créé par les californiens du studio Emigre. Une sorte de chic à l’américaine, donc. C’est bien pour cela que par effort de post-rationalisation en découvrant ces premiers numéros des Inrockuptibles dans leur sobriété times-new-romanesque, je rapprochais soudainement et enfin le magazine à l’école anglaise, à cause de ma connaissance de l’existence de ce M. Stanley Morison tout à fait. Mais ce rapprochement est partiellement erroné car la forte présence du Times New Roman dans la décennie 1980 est plutôt due au fait que ce caractère se trouvait dans les succinctes bibliothèques typographiques des premiers Macintosh, ce qui explique certainement mieux son deuxième succès historique*. En y réfléchissant un peu et en convoquant mes pairs typographes, ce bandeau-titre tout en capitales, tout en italique, tout généreusement déformé sans vergogne comme il était d’usage en ces temps, m’évoquait d’autres perles de la pop culture : par exemple, la version italique verte sur rouge de l’album Talking Heads: 77, la version délibérément allongée et en noir et blanc du poster d’Eraserhead, toutes deux datées de 1977. Et dix ans plus tard, en 1987 et par jeu de mot, la version redessinée et redécoupée du caractère dans l’excellent vidéo clip typographique de Prince pour Sign O’ the Times, le faisant passer dans son regard sur le monde contemporain sans concession pour un Balzac ou un Zola de son temps. L’acte de s’emparer (sans doute inconsciemment) d’une forme dont l’usage était fortement marqué par le caractère « presse » du Times New Roman faisait sans doute écho à un besoin d’affirmer, sans effets décoratifs et esthétisants, des mots dont l’urgence et l’importance se devaient de porter des atours sérieux tout comme le ferait un titre en un d’un quotidien. Le fameux « Abuse of power comes as no surprise » de Jenny Holzer était peut-être composé dans un autre caractère (le Futura), mais n’oublions pas que l’artiste utilisa le Times New Roman pour ses Inflammatory Essays au tournant 1970-1980. Et aujourd’hui encore, dans le post-post-modernisme du jour les kids d’avant-hier de la Vaporwave utilisèrent avec frénésie ce Times une multitude de fois dans la nostalgie d’un proto-internet qu’ils connurent à peine, sans parler du milliard de memes qui l’utilisent aussi. Toujours d’actualité(s), le Times est aussi le caractère qui compose le tout récent statement de Kendrick Lamar : « DAMN. ». Un caractère d’importance, donc.

Stanley Morison pouvait-il imaginer en ce jour du 3 octobre 1932, alors que paraît à Londres le numéro du journal The Times fraîchement composé de son nouveau caractère le « Times New Roman », qu’il serait à l’origine de la définition d’un nouveau standard typographique encore pérenne aujourd’hui après 87 ans ? Conçu par MM. Morison & Lardent pour optimiser la mise en page et la lisibilité du Times, ce caractère peut être également considéré comme en partie responsable de l’établissement durable d’une voix solide, moderne et reconnaissable visuellement de la presse britannique. Un caractère de presse, donc. C’est sa présence en une du numéro des Inrockuptibles que nous regardons ici qui m’a frappé lorsque Renaud m’a demandé si je pouvais écrire un petit addendum typographique à propos de ses papiers préférés. Au départ je ne savais pas trop quoi ajouter aux mots de Jean-Daniel Beauvallet qui me semblaient très bien synthétiser l’esthétique des Inrocks de l’époque, je cite le poète : « Deux colonnes de textes, une photo en noir et blanc, c’est assez beau finalement ». Je ne savais pas vraiment quoi ajouter aussi parce que générationellement, cette époque des Inrocks en était une que je n’avais pas vraiment connue. J’avais le souvenir d’avoir vu dans je ne sais plus trop quel bar à Paris une reproduction très grand format d’un numéro avec en couverture une photographie évoquant fortement les dessins de Robert Longo (Edwyn Collins ?) ou encore une autre avec la célèbre banane du Velvet, mais à l’époque le bandeau-titre était désormais composé en Garamond. Ce qui pour moi représentait plutôt une sorte de chic à la française. Et puis en tant que lectrice à la fin des années 1990, mes Inrocks à moi (que je n’achetais pas mais lisais religieusement au CDI de mon lycée, préférant garder mes maigres deniers pour les plumes pop modernes qui écrivent ici-même), c’était plutôt le bandeau-titre en Matrix italic cerné de noir, un caractère tout à fait de son époque créé par les californiens du studio Emigre. Une sorte de chic à l’américaine, donc. C’est bien pour cela que par effort de post-rationalisation en découvrant ces premiers numéros des Inrockuptibles dans leur sobriété times-new-romanesque, je rapprochais soudainement et enfin le magazine à l’école anglaise, à cause de ma connaissance de l’existence de ce M. Stanley Morison tout à fait. Mais ce rapprochement est partiellement erroné car la forte présence du Times New Roman dans la décennie 1980 est plutôt due au fait que ce caractère se trouvait dans les succinctes bibliothèques typographiques des premiers Macintosh, ce qui explique certainement mieux son deuxième succès historique*. En y réfléchissant un peu et en convoquant mes pairs typographes, ce bandeau-titre tout en capitales, tout en italique, tout généreusement déformé sans vergogne comme il était d’usage en ces temps, m’évoquait d’autres perles de la pop culture : par exemple, la version italique verte sur rouge de l’album Talking Heads: 77, la version délibérément allongée et en noir et blanc du poster d’Eraserhead, toutes deux datées de 1977. Et dix ans plus tard, en 1987 et par jeu de mot, la version redessinée et redécoupée du caractère dans l’excellent vidéo clip typographique de Prince pour Sign O’ the Times, le faisant passer dans son regard sur le monde contemporain sans concession pour un Balzac ou un Zola de son temps. L’acte de s’emparer (sans doute inconsciemment) d’une forme dont l’usage était fortement marqué par le caractère « presse » du Times New Roman faisait sans doute écho à un besoin d’affirmer, sans effets décoratifs et esthétisants, des mots dont l’urgence et l’importance se devaient de porter des atours sérieux tout comme le ferait un titre en un d’un quotidien. Le fameux « Abuse of power comes as no surprise » de Jenny Holzer était peut-être composé dans un autre caractère (le Futura), mais n’oublions pas que l’artiste utilisa le Times New Roman pour ses Inflammatory Essays au tournant 1970-1980. Et aujourd’hui encore, dans le post-post-modernisme du jour les kids d’avant-hier de la Vaporwave utilisèrent avec frénésie ce Times une multitude de fois dans la nostalgie d’un proto-internet qu’ils connurent à peine, sans parler du milliard de memes qui l’utilisent aussi. Toujours d’actualité(s), le Times est aussi le caractère qui compose le tout récent statement de Kendrick Lamar : « DAMN. ». Un caractère d’importance, donc.

*D’ailleurs, en ce qui nous concerne, au niveau du Commonwealth, l’arrière de la pochette du single Pink Frost des Chills est composée en Times New Roman. Juste pour vérifier et à l’affût d’une coïncidence (ty)poétique, je jette tout de même un œil au catalogue Flying Nun sur discogs, je trouve une compil’cassette de 1989 nommée In Love With These Times, je veux y croire mais hélas le visuel est composé avec un autre caractère. Cela mériterait presque une réédition pour réparer cette erreur. Et pour les esprits pointilleux, oui, il y a bien deux pochettes du groupe The Times composées en Times.

Je ne jugerai pas les « extraordinaires croisades » (sic) de JD Beauvallet, mais je me souviens très bien de ma brève collaboration aux Inrocks. Jeune journaliste et photographe pigiste basé à New York au début des années 90, j’avais été reçu par ce monsieur ainsi que par Francis Dordor dans leurs locaux de la rue de Rivoli. Accueil enthousiaste par une petite équipe passionnée et accessible (à l’époque).

Nous nous étions mis d’accord pour un papier à écrire sur le groupe Cibo Matto (que je connaissais bien) accompagné de photos. Articles et images vite réalisés dès mon retour à NY, puis envoyés aux Inrocks comme prévu…

Et puis, plus de nouvelles…aucune…et moi qui dépense des fortunes en téléphone pour tenter de joindre ce Mr Beauvallet depuis les USA. Et toujours la même réponse de la charmante (vraiment) standardiste : « Mr Beauvallet est à Londres et vous rappellera »…et ainsi pendant des mois…

Et puis un jour, ras-le-bol d’être pris de haut ! « Mais qui est ce JD Beauvallet si prétentieux et injoignable après tout »‘ me dis-je….

Lors de mon quinzième appel , je lance donc à la standardiste: « Ah oui, Mr Beauvallet est à Londres ? Et bien moi je suis à New York, et vous lui direz de ma part que c’est un petit con ! ». « Ce sera fait », répond-elle avec un sourire approbateur que je décèle dans le ton de sa voix.

Et là, miracle ! Mon papier est publié 15 jours plus trad et je reçois un petit chèque…

Une petite histoire sans importance mais qui témoigne bien de la façon dont les têtes ont vite gonflé aux Inrocks et comment de petits journalistes d’un fanzine à l’époque assez dérisoire (et avec un titre qui paraissait tellement ringard ) ont soudain pensé avoir une vraie importance. ….et d’ailleurs où sont « les Chills » aujourd’hui ?

Grégoire Alessandrini