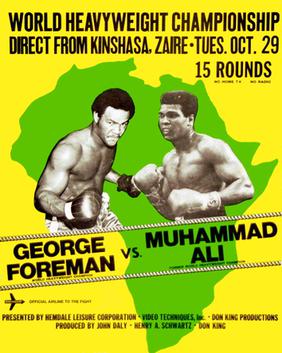

Se retrouver à deux poignées de main (et d’un uppercut, sans doute) de Mohamed Ali, j’avoue que ça m’a troublé. Mohamed Ali, donc, qui s’entrainait en rythme avec Big Black, le percussionniste – pas le joueur de poker – qui lui-même rejoignait faire le bœuf avec le groupe dans lequel Bony Bikaye jouait à l’Intercontinental de Kinshasa en cette fiévreuse année 1974. Que de légendes. Une légende, ce « Monsieur Bony », parce qu’il avait marqué le début des années 80 avec une pierre angulaire des musiques de l’ailleurs, Noir et blanc (Crammed, 1983), disque où, en compagnie d’Hector Zazou et du binôme mystérieux CY1, il redéfinissait le périmètre des musiques africaines, ou plus précisément il amenait sa voix, porteuse de sa culture congolaise et de son admiration pour Cluster, à se brûler au froid des synthés et des ordis balbutiants. Quarante ans plus tard, une éternité, on le retrouve, en compagnie de Guillaume Gilles avec lequel on s’entretenait la semaine dernière, à la proue du navire Tonn3rr3 pour un disque étonnant de fraîcheur et de profondeur, It’s a Bomb paru chez Born Bad Records.

Comment se fait votre rencontre avec le groupe Tonn3rr3 ?

J’ai rencontré Guillaume Gilles par le biais de Guillaume Loizillon, la moitié du fameux CY1 du disque Noir et blanc. Pour ma retraite, je devais en fait rassembler toutes mes fiches de paie et retrouver la trace de toutes mes autres activités. Je travaillais à la gestion du parc informatique, dans l’enseignement, mais je voulais aussi faire valoir toutes mes activités en dehors et notamment mes aventures musicales. J’ai agité tout le monde, j’ai commencé par appeler la maison de disques Crammed pour qu’il m’envoie tout ce qu’ils avaient comme preuves de mes travaux ici et là. A l’époque, pour être intermittent en travaillant à l’étranger, c’était compliqué, d’autant plus que j’avais de réels soucis de papiers, je passais entre la France et la Belgique en catamini. Zazou/Bikaye, par exemple, c’était rocambolesque : on passait la frontière pour me déposer discrètement, puis ils repartaient passer la douane pour déclarer le matériel, faisait un crochet pour me récupérer et on pouvait alors filer à Bruxelles ! C’était tout un trip, et une cadence que je ne pouvais pas suivre très longtemps : chaque voyage, en Afrique, aux Etats-Unis, dans les pays de l’Est, était source d’appréhension. Si j’étais arrêté aux douanes, il fallait que la France intervienne. Heureusement qu’Hector Zazou connaissait ces rouages-là, il appelait alors le consulat qui intervenait et on m’accordait un visa temporaire ou je-ne-sais-quoi. Donc, je rassemble tous les papiers possibles et je me reconnecte ainsi avec du monde, dont Claude Micheli et Guillaume Loizillon (le duo derrière l’alias CY1). Ce dernier, qui est à l’université Paris 8 et qui prépare aussi sa retraite, me propose alors de m’inviter à un atelier qu’il organise. Il me présente à son successeur, Guillaume Gilles. Nous n’avions même pas fini la résidence qu’il me propose d’enchaîner et je me retrouve à la Ferme Electrique à Tournan-en-Brie, un endroit convivial, pour aller plus loin.

Et ça devient un disque.

C’est toute la magie des chromosomes, des ADN. J’ai toujours considéré que Guillaume Loizillon était un africain dans un corps blanc. Et avec Tonn3rre3, je tombe sur trois blancs qui sont très blacks ! Leur album Noir Atlantique propose déjà un métissage de tout un tas de trucs. Ils m’ont proposé des directions que j’ai prises de suite avec plaisir. En gros, pour le disque, je suis en studio devant un micro, ils me lancent des instrumentaux auxquels je réagis instantanément. Tout le travail ensuite consiste à mettre au propre, c’est-à-dire sortir du yaourt pour écrire chez moi, essayer de pondre un texte qui corresponde aux ambiances, à des sensations, à un certain imaginaire, à mes croyances aussi. De ces improvisations, il y a même des pistes qui n’ont pas nécessité ce travail de réécriture, elles sont restées telles quelles jusqu’à la fin.

Vous ne jouez pas d’instruments sur le disque, vous êtes la voix du disque, pourtant…

C’est vrai que je me considère comme un guitariste avant tout. Dans mon petit studio à moi, mon laboratoire, je joue avec ma guitare qui est au centre d’un dispositif de commande de mes machines. Une guitare maître, en quelque sorte, comme celle qu’utilise Jennifer Batten, la guitariste de Michael Jackson. J’ajoute à ça, que je suis adepte du VST (en gros un des standards de la musique assistée par ordinateur, NDLR) créé par Steinberg qui m’a lui-même donné la « clé rouge » qui ouvre tous ses produits. Si j’ai besoin d’un arrangement de cordes ou de cuivres, je joue ça directement à la guitare, je fais tout ce que je veux, je pilote les séquences AVEC ma guitare. D’ailleurs quand je jouais en public et que les spectateurs entendaient du violon, ils se demandaient ce qu’il se passait ! Un gars m’a même crié une fois, en me pointant du doigt : « je n’entends pas la guitare ! ». Je m’arrête de jouer et tout s’arrête. Il s’est excusé ! Quand je joue de la guitare, on peut entendre des voix ! Avec ma guitare, mon clavier et mon ordi portable, je dirige un orchestre. Mais pour It’s a Bomb, pour préserver l’équilibre, l’environnement et le confort des musiciens de Tonn3rr3, j’ai mis ça de côté, plutôt que de venir déstabiliser tout un système qui fonctionne bien. Je m’en suis remis à Guillaume Gilles qui est le réalisateur de l’album. Je lui ai fait entièrement confiance.

Est-ce que c’est une piste pour la suite, de vous inclure aussi comme guitariste notamment ?

Honnêtement, je suis à ma place dans sa cette aventure. Et savoir se projeter, c’est aussi attendre le bon moment. On ne me demande pas de jouer de la guitare, je ne le fais pas. On ne me demande pas de donner mes idées d’arrangement, je ne le fais pas. Si un jour, quelqu’un me demande… Il faut toujours garder sous le coude le potentiel des idées à venir. Il ne faut jamais vider entièrement son sac, après il n’y a plus rien de magique. Etape par étape, pas à pas. Il ne faut pas se prendre la tête. Il faut aussi se garder de tout figer, nous avons la possibilité de développer un genre : je disais au groupe de rester dans ce mode de travail, je suis devant le micro, continuons dans cette façon qui continue de nous surprendre nous-mêmes à chaque fois.

Vos enregistrements avec Zazou et CY1 sont connus et reconnus, comment s’est passée la suite pour vous ?

Vos enregistrements avec Zazou et CY1 sont connus et reconnus, comment s’est passée la suite pour vous ?

Je n’ai jamais arrêté d’enregistrer des choses. J’ai sorti deux albums sur Buda dans les années 1990. C’est Ray Lema (fameux pianiste, guitariste et compositeur franco-congolais, NDLR) qui me présente à son producteur Gilles Fruchaux, le gérant de cette maison de disques. Et en parallèle, Philippe Conrath (fondateur du festival des musiques africaines, Africolor, NDLR) lui avait fait écouter une des cassettes que je lui avais passée, et il décide de publier ces deux albums en 1994 (M I) et 1996 (Computer’s dreams). Aujourd’hui, j’ai dans mes tiroirs une centaine de titres comme ça, que je répartis selon des concepts : j’ai un projet sur les pyramides et les musiques égyptiennes, un autre sur les musiques pygmées… toujours combinées avec les nouvelles technologies. Je réfléchis aussi beaucoup à ce qu’a apporté l’Afrique aux soit disant afro-américains qui ont avant tout une culture occidentale puisqu’ils ont appris la musique dans des écoles occidentales, comme Quincy Jones par exemple qui est passé à Paris pour étudier avec Nadia Boulanger. De mon côté, c’est en écoutant Frank Zappa que je me suis dit que je pouvais jouer tout ce que je voulais, j’admire Eno aussi, et mon groupe préféré, c’est Cluster. Mon alias « Bony », vient de Bowie qui s’était inspiré d’un long couteau portant ce nom : j’ai ajouté à « bone » (l’os en anglais) un « y », parce que selon mes croyances je me sentais avant tout comme un petit sac d’os. Je me suis fait appelé Bony en 1971. C’est mieux que mon vrai prénom composé qui est un peu long : Simon Pierre Boniface Marie Désiré !

Est-ce qu’il est envisageable que vous sortiez un jour ces projets que vous avez accumulés depuis toutes ces années ?

J’aimerais bien sûr, pour pouvoir montrer qui je suis réellement. Ce que j’ai dans ma tête. Et comme ça correspond à un moment dans l’histoire des techniques où j’accède enfin à du hardware et du software de grande qualité, et que j’adore détourner, notamment toutes les techniques de son qui sont utilisées dans le cinéma et le jeu vidéo, le moment serait parfait. On me dit souvent d’ailleurs que mes musiques appellent des images. Oui, c’est ce que je suis en train de développer, j’ai l’intention de publier tout ça. Je commencerai par faire écouter à JB (Guillot, de Born Bad, NDLR) !

Comme de nombreuses personnes originaires de la région du Congo, vous parlez un grand nombre de langues en plus du français et de l’anglais : le lingala, le kikongo et bien d’autres encore. Qu’est-ce qui appelle une langue ou une autre quand vous écrivez ?

Pour un africain, le son est lié à la note. Il n’y a pas d’effets spéciaux, comme pourrait dire un occidental. Les sons de la nature, les bruits (un éléphant qui se frotte à un arbre par exemple), nous essayons de les reproduire pour ce rapprocher de la nature. Dans un rapport utilitaire aussi, la chasse ! En utilisant des appeaux, ou en sifflant directement… Les concernés se ramènent ! Bref, quand je me mets à chanter, je ne respire plus, mon chant inclue le souffle. Même mes bruits de bouche (que parfois les techniciens essaient de gommer !) font partie de mon chant. Les clics, tout ça. J’ai besoin des notes (la fondamentale, puis celle qui me permet de me caler en mode majeur ou en mode mineur…) combinées au rythme, je prends la température et c’est ce ressenti qui va me dicter la langue, le swahili par exemple, plutôt que le lingala, le kikongo, le kituba, le tshliuba ou l’anglais. Quand je chante La forêt et les Dieux, tout m’amène à m’exprimer en français, ce côté planant… J’avais envie de raconter quelque chose et le français est favorable à la narration. En anglais ou dans d’autres langues, on peut se permettre d’interpeler, de jouer avec les onomatopées et le morceau est là. J’avais aussi envie de m’inscrire en français dans une langue déjà chantée par des gens sérieux comme Mouloudji, Ferrat. Les textes sont parfois de la pure littérature, de la poésie mise en musique. Pierre Perret, Renaud ou Julien Clerc chantent de très beaux textes.

La majorité des textes de l’album sont en lingala ?

Oui.

Serge, un ami qui s’y connaît en musiques congolaises et en lingala, me faisait écouter Franco (un chanteur congolais très populaire, NDLR) il y a quelques jours. Il me disait que c’était un « moqueur », que dans ses textes, il brocardait les travers de ses contemporains. Comment définirais-tu le registre de tes textes ?

Je me sens comme un griot moderne. Je parle de faits de société essentiellement, avec distance, avec recul. Je ne vais pas insulter le public, traiter tout le monde de voleurs, j’aimerais plutôt que le public soit attiré par la sonorité des mots, leur agencement sans même savoir que c’est un texte protestataire… Comme les textes de Georges Brassens peut-être, de Jacques Brel, ou de Pierre Perret, sa chanson Lily, par exemple. Gainsbourg aussi m’intéresse avec cette façon légère d’aborder des choses profondes. Je me considère très francophone sur ce plan, je ne vais pas copier les « yeah yeah » anglais, américains, ou les « yé yé » français ! Chez les rappeurs, j’aime beaucoup MC Solaar ou IAM : ils prennent non seulement très au sérieux l’écriture mais reviennent à un des fondamentaux des débuts du rap, c’est de s’amuser, avoir du bon temps. Rapper’s Delight, c’est ça. Tout en faisant passer des messages, plutôt que d’insulter tout le monde ou d’appeler à tout casser !

Est-ce que c’est important pour toi que le disque soit écouté en Afrique ?

Je vois ce disque comme une élévation, un partage de cultures. Pas de DEUX cultures, DE cultures, plusieurs. C’est le but, un métissage, un mélange dont on doit tirer profit. J’aimerais que beaucoup de musiciens africains à qui ont reconnaît les sciences du rythmes, la musique pour les tibias, pour faire danser les foules, soient plus nombreux à faire le chemin dans l’autre sens et à apprendre les harmonies, à connaître la musique classique, le chant lyrique, à aller vers des musiques plus mentales. Parce que Tonn3rr3, eux, par amour pour les musiques africaines ont fait ce pas, et ils jouent ces rythmes à très haut niveau ! Bientôt, tous les bons musiciens africains pourraient être blancs !

Après, j’ai lu récemment un portrait dans The Guardian du musicien franco-béninois Wally Badarou, c’est une sommité en matière de programmation musicale, de musique électronique, je pense aussi à Francis Bebey… Ils sont africains et se sont emparés du monde des machines de façon brillante.

Je les connais bien sûr. Peut-être aussi que la majorité des Africains ne les considèrent pas comme faisant partie de leur monde, comme moi. Quand je vais là-bas, on m’appelle Monsieur Bony. Quand on t’appelle « Monsieur », ça n’est pas bon signe ! J’ai travaillé avec beaucoup de musiciens congolais, des très grands, ils ne citent jamais mon nom, et pas sûr qu’ils ne citent Badarou ou Bebey. Je crois aussi qu’il y a le rapport à l’authenticité surtout : un musicien croit qu’il est authentique s’il n’intellectualise pas les choses, je pense qu’il se trompe. Je pense que beaucoup de musiciens africains sont dans cette attitude. Je ne jette pas la pierre parce que l’absence de moyens, et je ne parle pas que d’argent, mais aussi d’éducation, d’accès aux choses du monde, fait qu’on a tendance à se replier sur ce qu’on sait faire, à devenir sarcastique et à dénigrer ce qu’on ne comprend pas. Ça arrive ici quand un musicien ne sait pas tenir un rythme, une cadence, il va dire que c’est nul le rythme ! On m’a reproché ça, d’avoir les moyens d’acheter des livres, des disques, de me comporter comme un gosse de riches – et je suis loin de l’être, alors que d’autres sont dans la survie au jour le jour. Mais je suis convaincu que le seul moyen de nous en sortir est de s’ouvrir et de continuer à apprendre.

J’ai posé la question à Guillaume, est-ce qu’It’s a Bomb n’est pas un disque utopique à l’heure actuelle ?

Sans les rêveurs, le monde ne se construirait même pas. Il n’y a que des fous pour changer le monde. Rêver à un monde meilleur, sans avoir les outils, ni les solutions à un niveau global bien sûr, mais il faut chercher. A notre niveau, nous jouons juste au Lego, en tentant d’imbriquer un balafon ou des percussions à nos matériels électroniques, mais on cherche, on essaie de construire quelque chose.

J’ai cru comprendre que vous étiez à Kinshasa au moment de l’affrontement entre Foreman et Ali (le fameux Rumble In The Jungle immortalisé notamment dans le film When We Were Kings de Leon Gast (1996)), je ne pouvais pas vous laisser sans l’évoquer avec vous !

J’étais dans le groupe qui jouait à l’hôtel Intercontinental ! Il y avait ce fameux percussionniste, Big Black, qui rythmait les entrainements d’Ali. Quand ce dernier avait terminé, Big Black nous rejoignait pour jouer avec nous. James Brown, ils étaient tous là, les afro-américains étaient en représentation, « I’m black and I’m proud », tout ça. Mais il n’y a eu aucune retombée pour le Congo. Les Américains n’ont travaillé avec personne, ils n’ont même pas rencontré Franco. Ils revenaient aux sources ? C’était de la blague, ils ne nous ont même pas calculé. Et en parallèle, un français, Toussaint qui avait deux magasins, l’un aux Galeries Présidentielles, le second justement dans l’hôtel Intercontinental, nous a aidé, nous a conseillé de jouer de façon « progressive », en gardant notre identité. C’est là que j’ai fusionné la musique traditionnelle et la musique moderne. Tout a pris du sens : Hendrix, Zappa, Weather Report, Jean-Luc Ponty mélangés avec ma culture. Je pense que la France a toujours joué un rôle important dans la musique congolaise, même si pour des raisons politiques, les congolais préfèrent se tourner vers Cuba. C’est un Martiniquais, Jean Real, qui fonde le premier groupe en 1934 (ou 1938, suivant les sources, NDLR), Congo Rumba. Il jouait des quadrilles, des contredanses, de la mazurka, des valses… Mistinguett dès les années 1920 chantait La Rumba de l’amour, Tino Rossi Marinella. Le grand chanteur congolais Sam Mangwana voulait chanter comme Tino Rossi. La rumba est un produit exotique créé par les États-Unis, rhum-ba, faire la fête avec de l’alcool, tout simplement, le succès l’amène en France et en Espagne. Après, le Congo Brazzaville envoie ses étudiants à Cuba, tisse des liens avec ce pays jusqu’à changer l’histoire, en disant que la rumba vient de là-bas. Alors que non. Tout n’est pas cubain. On a toujours dansé des biguines… Et tout ça n’est que du galop qui était dansé à Versailles, les « belles danses » qu’on retrouve ensuite à Haïti. La contredanse arrive là-bas, devient la contradanza. Les esclaves libérés suite aux conséquences de la politique de Colbert fuient à Cuba, emportant avec eux la contradanza. Puis ça se répand dans le sud des Etats-Unis, Mississipi, le jazz créole… Le jazz est français ! Let The Good Time Roll, c’est une phrase française, « laisse le bon temps rouler ». Les Antillais qui débarquent à la Nouvelle-Orléans pour créer les premiers orchestres de jazz ! Pourquoi croyez-vous que Beyoncé vient au Louvres, à Versailles ? Elle est fière de se revendiquer de cette culture-là, cherche ses racines du côté d’Haïti, elle veut des ancêtres français !

La boucle est bouclée.

C’est bon de rappeler ces choses, de montrer ce que toutes les cultures se doivent les unes aux autres.