À l’occasion de la sortie de Au nom du pire : David Berman et Silver Jews face aux démons de l’Amérique (Le Gospel) nous avons demandé à notre Pascal Bertin National de se livrer à l’exercice du Selectorama, mais plutôt qu’une énième  playlist commentée, nous lui avons laissé carte blanche pour parler des grands livres de l’Amérique, les siens, les nôtres, et ceux qui peuvent faire le lien avec celui que j’appelais, à l’occasion de la sortie de son dernier album de son vivant, notre Lou Reed personnel. Et au-delà de son unique recueil de poésie (Actual Air, Open City, 1999 réédité par Drag City en 2019) s’il est bien au moins un lien entre Berman et Lou c’est bien cet amour supérieur de la chose littéraire. D’ailleurs, s’il se lit souvent comme une enquête, Au nom du pire n’élude jamais cet attachement. On y retrace brillamment le parcours accidenté d’un artiste unique et supérieur. Le biais choisi, mettre en opposition deux carrières, celle du père et celle du fils, antagonistes en tout, et surtout sur leur vision du continent ; l’un ordure capitaliste, l’autre, lesté du plomb de cet héritage tachant tout de même d’y mettre de la beauté.

playlist commentée, nous lui avons laissé carte blanche pour parler des grands livres de l’Amérique, les siens, les nôtres, et ceux qui peuvent faire le lien avec celui que j’appelais, à l’occasion de la sortie de son dernier album de son vivant, notre Lou Reed personnel. Et au-delà de son unique recueil de poésie (Actual Air, Open City, 1999 réédité par Drag City en 2019) s’il est bien au moins un lien entre Berman et Lou c’est bien cet amour supérieur de la chose littéraire. D’ailleurs, s’il se lit souvent comme une enquête, Au nom du pire n’élude jamais cet attachement. On y retrace brillamment le parcours accidenté d’un artiste unique et supérieur. Le biais choisi, mettre en opposition deux carrières, celle du père et celle du fils, antagonistes en tout, et surtout sur leur vision du continent ; l’un ordure capitaliste, l’autre, lesté du plomb de cet héritage tachant tout de même d’y mettre de la beauté.

Si au détour d’un oubli ou d’un segment pas assez développé (on sent et l’on sait que la concision a été de mise) le fan hardcore pourra pester, on est quand même en présence d’un livre qui peut se lire à plusieurs niveaux et ce faisant, sort largement de la simple biographie rock convenue. On le conseillera aussi chaudement aux non-initiés qui pourront (on les envie) de suite se plonger dans une œuvre confortante et haletante, tragique et lumineuse à la fois. Si l’obscurité et le froid vous font défaut en ces périodes caniculaires, sa place est définitivement dans votre sac de voyage. L’émotion à l’annonce du suicide de Berman avait été si forte que deux membres de cette rédaction (Xavier Mazure et Baptiste Fick) s’étaient lancés dans la tâche colossale d’un tribute album spontané, voilà aussi l’occasion de le découvrir ou de le réécouter.

Mark Twain – Les aventures d’Huckleberry Finn (1884)

Après avoir mis la main sur un trésor de 12.000 dollars, un jeune hobo voit son affreux père qui l’avait abandonné ressurgir comme par enchantement, l’enlever et le séquestrer pour récupérer le magot. Huck réussit à s’échapper sur un radeau et rencontre un esclave lui aussi en fuite. Durant son errance, il va se confronter à la vie d’adulte et découvrir la réalité de la nature humaine, refusant ce qu’on veut lui imposer, de la religion à toutes les conventions sociales — que chacun tord pourtant dans le sens qui l’arrange.

Après avoir mis la main sur un trésor de 12.000 dollars, un jeune hobo voit son affreux père qui l’avait abandonné ressurgir comme par enchantement, l’enlever et le séquestrer pour récupérer le magot. Huck réussit à s’échapper sur un radeau et rencontre un esclave lui aussi en fuite. Durant son errance, il va se confronter à la vie d’adulte et découvrir la réalité de la nature humaine, refusant ce qu’on veut lui imposer, de la religion à toutes les conventions sociales — que chacun tord pourtant dans le sens qui l’arrange.

Henry Thoreau – Walden ou la vie dans les bois (1854)

Et si la solution était de quitter la ville pour se retirer au fond des bois afin de vivre en harmonie avec la nature ? C’est ce que tente le philosophe Henry Thoreau durant deux années à partir de 1844, construisant sa cabane et vivant de ses seules mains, pour une existence frugale mais recentrée sur l’essentiel, simplement rythmée par les saisons, la floraison et la compagnie des animaux. De son expérience, il tire le premier précis publié par le parti Amérique – Écologie – Les Verts, que David Berman reprendra librement à sa sauce.

Et si la solution était de quitter la ville pour se retirer au fond des bois afin de vivre en harmonie avec la nature ? C’est ce que tente le philosophe Henry Thoreau durant deux années à partir de 1844, construisant sa cabane et vivant de ses seules mains, pour une existence frugale mais recentrée sur l’essentiel, simplement rythmée par les saisons, la floraison et la compagnie des animaux. De son expérience, il tire le premier précis publié par le parti Amérique – Écologie – Les Verts, que David Berman reprendra librement à sa sauce.

John Fante – Demande à la poussière (1939)

Un écrivain d’origine italienne cherche à se faire une place au soleil dans le Los Angeles en proie à la Grande dépression qui touche les États-Unis. Tiraillé entre son héritage familial et sa soif d’intégration dans la société américaine, sa soif de réussite se transforme en une profonde désillusion qui semble alors affecter l’ensemble de l’humanité, d’autant que la cité des Anges se révèle au final un nid infesté de démons. Et si tout ce qu’on lui avait fait miroiter n’était en réalité qu’une vaste arnaque destinée à enrichir la minorité dominante ?

Un écrivain d’origine italienne cherche à se faire une place au soleil dans le Los Angeles en proie à la Grande dépression qui touche les États-Unis. Tiraillé entre son héritage familial et sa soif d’intégration dans la société américaine, sa soif de réussite se transforme en une profonde désillusion qui semble alors affecter l’ensemble de l’humanité, d’autant que la cité des Anges se révèle au final un nid infesté de démons. Et si tout ce qu’on lui avait fait miroiter n’était en réalité qu’une vaste arnaque destinée à enrichir la minorité dominante ?

Nathaniel Hawthorne – La lettre écarlate (1850)

Débarquée en plein XVIIᵉ siècle dans une colonie d’immigrants du Massachusetts, une jeune femme succombe à l’interdit tandis que son mari qui devait la rejoindre depuis l’Europe est porté disparu. Condamnée à arborer jusqu’à la fin de ses jours la lettre A pour adultère, elle part vivre seule avec sa fille, née de la relation avec l’homme qu’elle a refusé de dénoncer. Première grande héroïne de la littérature américaine, Hester reste aussi celle qui a osé se dresser face au puritanisme de l’époque coloniale.

Débarquée en plein XVIIᵉ siècle dans une colonie d’immigrants du Massachusetts, une jeune femme succombe à l’interdit tandis que son mari qui devait la rejoindre depuis l’Europe est porté disparu. Condamnée à arborer jusqu’à la fin de ses jours la lettre A pour adultère, elle part vivre seule avec sa fille, née de la relation avec l’homme qu’elle a refusé de dénoncer. Première grande héroïne de la littérature américaine, Hester reste aussi celle qui a osé se dresser face au puritanisme de l’époque coloniale.

Benoît Sabatier – Nous sommes jeunes, nous sommes fiers (2007)

Pour raconter les mutations des musiques populaires du XXᵉ siècle, le journaliste pas comme les autres n’a pas trouvé mieux que d’évoquer en filigrane la carrière en dents de scie des Parisiens de Taxi Girl. Un groupe maudit, fondamental pour une micro-génération dont nous faisions partie, méconnu du reste de l’humanité. Leur trajectoire déglinguée et leurs hymnes sombres résonnent avec l’impossible appropriation du mythe du rock’n’roll par la France, la révolution punk et l’industrialisation à marche forcée de la culture. Une réussite de mariage littéraire entre deux passions à priori éloignées.

Pour raconter les mutations des musiques populaires du XXᵉ siècle, le journaliste pas comme les autres n’a pas trouvé mieux que d’évoquer en filigrane la carrière en dents de scie des Parisiens de Taxi Girl. Un groupe maudit, fondamental pour une micro-génération dont nous faisions partie, méconnu du reste de l’humanité. Leur trajectoire déglinguée et leurs hymnes sombres résonnent avec l’impossible appropriation du mythe du rock’n’roll par la France, la révolution punk et l’industrialisation à marche forcée de la culture. Une réussite de mariage littéraire entre deux passions à priori éloignées.

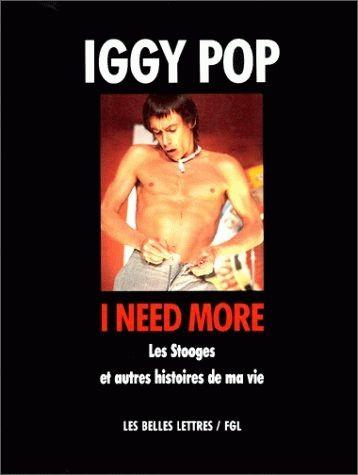

Iggy Pop – I Need More (1982)

Assez souvent mal écrites, enjolivant quelque peu la légende et omettant des détails peu glorieux, les autobiographies rock sont bien souvent peu passionnantes, avouons-le. Avec quelques exceptions, dont ces pages dues à l’Iguane alors qu’il n’est que dans sa trentaine. Les Stooges sont derrière lui et sa carrière solo vient d’enclencher la première. Loin de chercher des excuses à des excès et des débordements qui ont pu heurter autour de lui, Iggy décrit par des mots simples sa jeunesse dans un milieu white trash de la Motor City, ses fêlures, son rêve de succès dans un système capitaliste qu’il honnit. Drôle, sans concessions mais « toujours plus », comme il dit.

Assez souvent mal écrites, enjolivant quelque peu la légende et omettant des détails peu glorieux, les autobiographies rock sont bien souvent peu passionnantes, avouons-le. Avec quelques exceptions, dont ces pages dues à l’Iguane alors qu’il n’est que dans sa trentaine. Les Stooges sont derrière lui et sa carrière solo vient d’enclencher la première. Loin de chercher des excuses à des excès et des débordements qui ont pu heurter autour de lui, Iggy décrit par des mots simples sa jeunesse dans un milieu white trash de la Motor City, ses fêlures, son rêve de succès dans un système capitaliste qu’il honnit. Drôle, sans concessions mais « toujours plus », comme il dit.

Sylvia Plath – La cloche de détresse (1963)

Lauréate d’un concours de poésie, une jeune femme de 19 ans découvre New York et ses cercles mondains. Grisée par les cocktails, la mode, les amours naissantes et les amitiés fugaces, elle finit par être gagnée par l’ennui et se retrouve en proie à des pensées morbides. Sa riche vie sociale en apparence heureuse cache en réalité une profonde dépression qui, une fois diagnostiquée, l’entraine vers une thérapie à base d’électrochocs puis dans des tentatives de suicide. Un récit douloureusement autobiographique qui fait écho au mal-être adolescent décrit par J.D. Salinger dans le cultissime L’Attrape-cœurs.

Lauréate d’un concours de poésie, une jeune femme de 19 ans découvre New York et ses cercles mondains. Grisée par les cocktails, la mode, les amours naissantes et les amitiés fugaces, elle finit par être gagnée par l’ennui et se retrouve en proie à des pensées morbides. Sa riche vie sociale en apparence heureuse cache en réalité une profonde dépression qui, une fois diagnostiquée, l’entraine vers une thérapie à base d’électrochocs puis dans des tentatives de suicide. Un récit douloureusement autobiographique qui fait écho au mal-être adolescent décrit par J.D. Salinger dans le cultissime L’Attrape-cœurs.

Joseph Conrad – Au cœur des ténèbres (1899)

Un officier de la marine marchande britannique fait le récit d’une folle et sombre aventure, quand il fut chargé de remonter le fleuve Congo avec son équipage, afin de retrouver et de ramener en Europe un mystérieux collecteur d’ivoire. Mais plus leur expédition s’enfonce dans la jungle sauvage, plus elle se trouve témoin impuissante de la sauvagerie des hommes. Au bout du périple, les ténèbres l’emportent sur la lumière, au point d’inspirer un siècle plus tard à Francis Ford Coppola la trame de sa grandiose épopée en pleine guerre du Vietnam, Apocalypse Now.

Un officier de la marine marchande britannique fait le récit d’une folle et sombre aventure, quand il fut chargé de remonter le fleuve Congo avec son équipage, afin de retrouver et de ramener en Europe un mystérieux collecteur d’ivoire. Mais plus leur expédition s’enfonce dans la jungle sauvage, plus elle se trouve témoin impuissante de la sauvagerie des hommes. Au bout du périple, les ténèbres l’emportent sur la lumière, au point d’inspirer un siècle plus tard à Francis Ford Coppola la trame de sa grandiose épopée en pleine guerre du Vietnam, Apocalypse Now.

Frederick Exley – Le dernier stade de la soif (1968)

Boulots qui le rendent malheureux, mariage raté, vie sexuelle erratique, troubles psychiatriques, excès en tous genres… l’anti-héros en grande partie inspiré du propre parcours de l’auteur voit lui aussi la barrière du Rêve américain placée bien trop haut au vu de sa fragilité. Tous ses échecs le mènent de bar en bar aux quatre coins du pays et surtout, dans un hôpital psy où il cherchera à se délester de tous les « fardeaux du chagrin » qu’il trimballe inlassablement depuis l’enfance. Une épopée picaresque en forme d’immense gueule de bois.

Boulots qui le rendent malheureux, mariage raté, vie sexuelle erratique, troubles psychiatriques, excès en tous genres… l’anti-héros en grande partie inspiré du propre parcours de l’auteur voit lui aussi la barrière du Rêve américain placée bien trop haut au vu de sa fragilité. Tous ses échecs le mènent de bar en bar aux quatre coins du pays et surtout, dans un hôpital psy où il cherchera à se délester de tous les « fardeaux du chagrin » qu’il trimballe inlassablement depuis l’enfance. Une épopée picaresque en forme d’immense gueule de bois.

Barney Hoskyns – Waiting for the Sun (1996)

À son sous-titre français (« une histoire de la musique à Los Angeles »), préférons l’original, plus évocateur et fidèle au contenu : « Strange days, weird scenes and the sound of Los Angeles »). Car plutôt que de rester focalisé sur des guitares et des partitions, ce pavé se fait le récit d’une ville fascinante, illustrée d’une bande-son courant sur six décennies de folie, d’inventivité, de drames et de paranoïa. C’est le tableau d’un immense gâchis humain que masque un rideau d’intense créativité, la bascule vers un monde revenu dans le droit chemin, celui prompt à rassurer les parents hostiles à la fureur de vivre de leurs ados.

À son sous-titre français (« une histoire de la musique à Los Angeles »), préférons l’original, plus évocateur et fidèle au contenu : « Strange days, weird scenes and the sound of Los Angeles »). Car plutôt que de rester focalisé sur des guitares et des partitions, ce pavé se fait le récit d’une ville fascinante, illustrée d’une bande-son courant sur six décennies de folie, d’inventivité, de drames et de paranoïa. C’est le tableau d’un immense gâchis humain que masque un rideau d’intense créativité, la bascule vers un monde revenu dans le droit chemin, celui prompt à rassurer les parents hostiles à la fureur de vivre de leurs ados.