A l’occasion du passage de Richard Thompson en France pour deux concerts rares – au Printemps de Bourges le samedi 19 et à Paris au Café de la Danse le dimanche 20 – quelques amoureux de son œuvre ont choisi d’évoquer l’un de leur titres favoris d’un répertoire qui s’étale sur plus d’un demi-siècle.

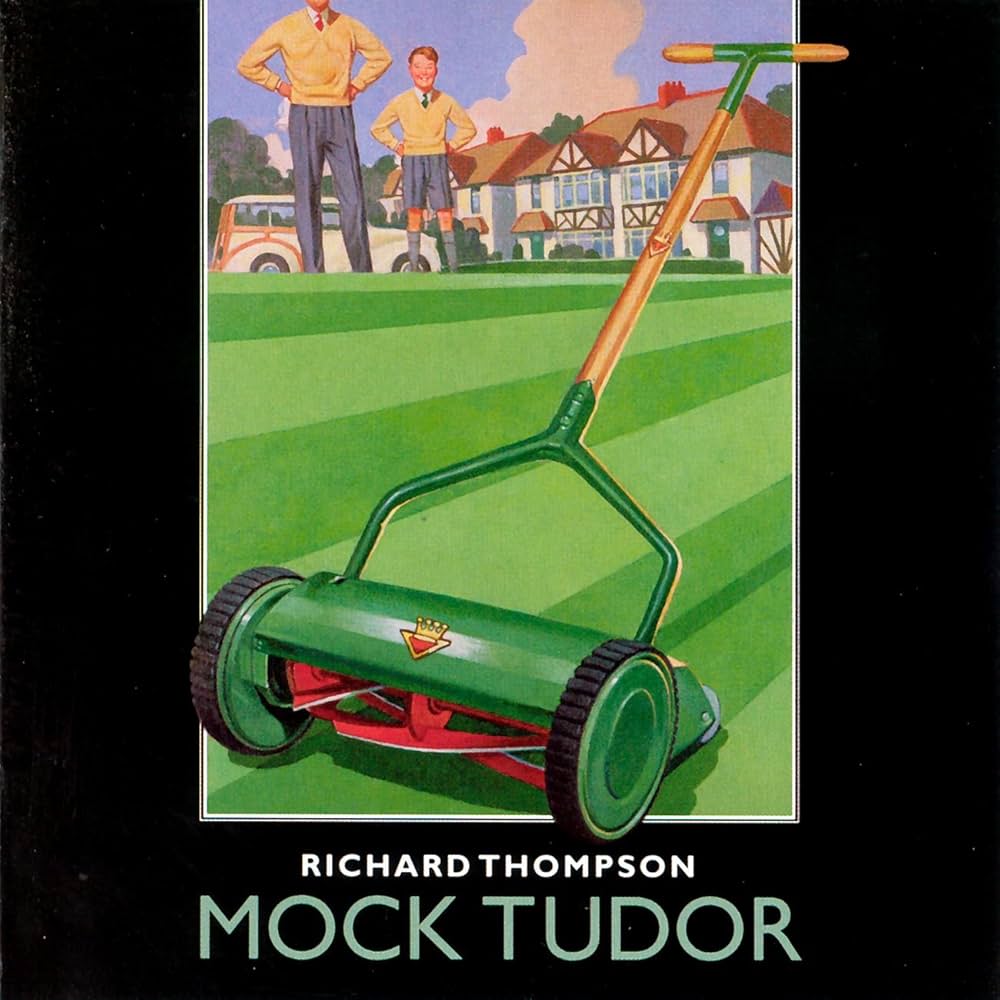

Alors que le siècle dernier touche à sa fin, une page se tourne également dans la longue discographie de Richard Thompson. Avec Mock Tudor (1999), il achève en effet une décennie de collaboration avec Capitol. Et signe au passage ce qui demeure sans doute le meilleur album solo de toute sa longue carrière. Les débats demeurent à ce jour ouverts quant à l’influence plus ou moins néfaste exercée par Mitchell Froom et Tchad Blake sur la production des quatre premiers volets de cette période américaine – d’Amnesia (1988) à You? Me? Us? (1996). Toujours est-il que leur disparition du générique coïncide ici avec un regain manifeste d’inspiration.

Chargés de la mise en sons d’une collection de titres d’une qualité et d’une cohérence exceptionnelles, Tom Rothrock et Rob Schnapf, alors à leur apogée collaborative, ont manifestement privilégié une approche formelle plus simple et plus directe qui redonne un peu d’air frais et libre aux chansons et aux guitares. Les morceaux sont répartis en trois chapitres thématiques – Metroland, Heroes In The Suburbs et Street Cries And Stage Whispers – qui esquissent une trajectoire concentrique depuis la banlieue lointaine – Cooksferry Queen, le morceau d’ouverture, fait ainsi référence à un rond-point du côté d’Edmonton, un trou à une heure de route dans la périphérie de Londres – jusqu’au cœur de la capitale où les espoirs et les rêves de gloire des personnages achèvent de se fracasser (The Sights And Sounds Of London Town). Hard On Me sert de conclusion à la première partie de cette histoire. Après avoir dépeint une galerie de figures féminines qui, comme presque toujours dans ses textes, suscitent à la fois la passion inassouvie et le respect craintif né du mystère – Cooksferry Queen, Sibella, Batsheba Smiles – Richard Thompson se place ici du point de vue d’un personnage masculin en proie à la brutalité de son propre désir désespéré. Confronté à ce qu’il perçoit comme de la cruauté, il ressasse vainement, accompagné par ce motif de guitare, lourd comme une rengaine. Il supplie avec davantage de colère que de vraie conviction et constate que la violence de la frustration ne cesse de croître. Les images corporelles s’accumulent et se brouillent dans cette extrême confusion de la libido et des sentiments – « Unzip my heart », si ça n’est pas du génie… Et puis, à l’acme des tensions, il se tait et laisse résonner les cordes de la guitare.

Chargés de la mise en sons d’une collection de titres d’une qualité et d’une cohérence exceptionnelles, Tom Rothrock et Rob Schnapf, alors à leur apogée collaborative, ont manifestement privilégié une approche formelle plus simple et plus directe qui redonne un peu d’air frais et libre aux chansons et aux guitares. Les morceaux sont répartis en trois chapitres thématiques – Metroland, Heroes In The Suburbs et Street Cries And Stage Whispers – qui esquissent une trajectoire concentrique depuis la banlieue lointaine – Cooksferry Queen, le morceau d’ouverture, fait ainsi référence à un rond-point du côté d’Edmonton, un trou à une heure de route dans la périphérie de Londres – jusqu’au cœur de la capitale où les espoirs et les rêves de gloire des personnages achèvent de se fracasser (The Sights And Sounds Of London Town). Hard On Me sert de conclusion à la première partie de cette histoire. Après avoir dépeint une galerie de figures féminines qui, comme presque toujours dans ses textes, suscitent à la fois la passion inassouvie et le respect craintif né du mystère – Cooksferry Queen, Sibella, Batsheba Smiles – Richard Thompson se place ici du point de vue d’un personnage masculin en proie à la brutalité de son propre désir désespéré. Confronté à ce qu’il perçoit comme de la cruauté, il ressasse vainement, accompagné par ce motif de guitare, lourd comme une rengaine. Il supplie avec davantage de colère que de vraie conviction et constate que la violence de la frustration ne cesse de croître. Les images corporelles s’accumulent et se brouillent dans cette extrême confusion de la libido et des sentiments – « Unzip my heart », si ça n’est pas du génie… Et puis, à l’acme des tensions, il se tait et laisse résonner les cordes de la guitare.

Comme beaucoup d’autres, je suis né à la passion musicale dans un contexte où le solo, sous à peu près toutes ses formes mais tout particulièrement le solo de guitare, était considéré comme un objet esthétique pour le moins suspect, largement discrédité par les révolutions musicales de la fin des années 1970. Un peu l’équivalent dans une chanson pop du parachutage électoral en politique : un machin incongru qui tombe de nulle part au beau milieu d’un enchainement couplet-refrain pour en dissimuler l’indigence à grands renforts de virtuosité ostentatoire. Un cache-misère importé de l’univers étranger du jazz pour tenter de remplacer indûment l’inspiration par la compétence. Et puis, j’ai écouté et j’ai changé – un peu – d’avis. Notamment en découvrant que le solo pouvait prolonger pertinemment une narration plutôt que de lui superposer un bavardage parasite. Il y a ainsi eu quelques jalons marquants dans cette découverte de l’évidence : Marquee Moon (1977) de Television, le live Arc-Weld (1991) de Neil Young et, un peu plus tard, tout ce que David Lindley a pu enregistrer de brillant et de bouleversant avec Jackson Browne. Et puis surtout les disques de Richard Thompson. Sur Hard On Me, comme souvent chez le maître, le solo trouve sa justification dans les apories manifestes du discours. Ce n’est pas un hasard si la plupart de ses envolées les plus flamboyantes – notamment quand il joue en électrique – semblent s’enclencher au moment où les personnages qu’il incarne sont confrontés à l’incapacité d’approfondir l’expression par des mots. « I’m walking on a wire/And I’m falling. » sur Walking On A Wire (1982). « The nerve of some people ! » répété à l’envi avant l’explosion finale sur Can’t Win (1988). C’est quand il n’y a plus d’autre moyen d’évoquer la réalité de la chute – et non sa seule appréhension – ou le désarroi devant le culot aberrant des menteurs que la guitare se doit de prendre, seule, le relais. Pour exorciser l’indicible. Ou aussi pour reprendre l’histoire autrement et lui procurer une issue. Sur la version de Hard On Me qui figure sur Semi-Detached Mock Tudor (2002), un enregistrement live de la tournée accompagnant la promotion de l’album, il y a ainsi deux solos très différents. Sur le premier, on a l’impression d’entendre un homme qui se débat encore et qui semble batailler avec sa Fender comme avec un tas de fils électriques tentaculaires. Sur le second, les vibrations tenues des mêmes cordes s’apparentent cette fois-ci à des sanglots presque pitoyables. Deux ouvertures aussi captivantes l’une que l’autre pour un seul morceau fascinant.