On ne pourra pas dire qu’il ne nous a pas prévenu. Pour son retour après dix années d’absence, David Berman a balancé un titre sous forme de profession de foi abandonnée, All My Happiness Is Gone. On regrettera simplement que l’intro dudit scopitone soit absente du disque final, car elle avait une texture d’abandon et de tristesse dont seuls les soixante treize fans des Supreme Dicks (moi inclus) ont du saisir la vraie teneur, l’enchainement avec le morceau (un futur classique à n’en point douter, je me trompe rarement) arrangeant d’ailleurs tout le monde et tout cela dans une belle harmonie disjointe et avec une nappe de synthé new wave pas si incongrue.

On ne pourra pas dire qu’il ne nous a pas prévenu. Pour son retour après dix années d’absence, David Berman a balancé un titre sous forme de profession de foi abandonnée, All My Happiness Is Gone. On regrettera simplement que l’intro dudit scopitone soit absente du disque final, car elle avait une texture d’abandon et de tristesse dont seuls les soixante treize fans des Supreme Dicks (moi inclus) ont du saisir la vraie teneur, l’enchainement avec le morceau (un futur classique à n’en point douter, je me trompe rarement) arrangeant d’ailleurs tout le monde et tout cela dans une belle harmonie disjointe et avec une nappe de synthé new wave pas si incongrue.

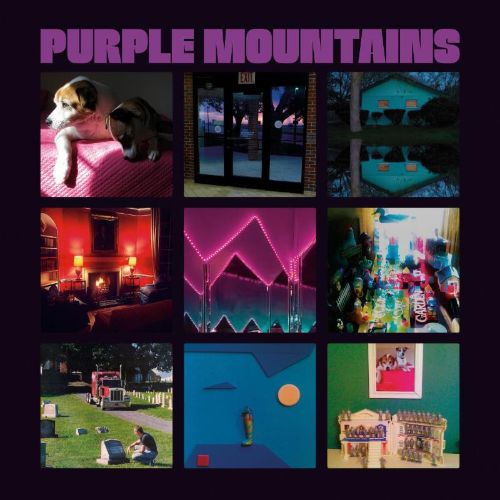

Puis il y eu cette enquête remarquable du Washington Post, évoquant tous les aspects de l’existence de David Berman, nous redonnant un semblant de foi là aussi envers la presse quotidienne régionale, d’où qu’elle soit. Vous devriez d’ailleurs la lire sur le champ, en préambule aux épisodes passés. C’est un grand plaisir de (re)découvrir en résumé tous les aspects du personnage et ses petits enfers intimes, de son salopard de père à son ami Stephen Malkmus, avec lequel il avait formé les Silver Jews à l’origine. Rassemblant son courage en faisant mine de tenir ses démons à distance, David Berman éponge son divorce en s’acoquinant donc avec les gandins de Woods, patrie d’origine de Kevin Morby (vous savez, celui qui a pris la période chrétienne de Bob Dylan pour les évangiles, ce qui est assez sot si l’on y pense deux secondes). Un groupe mené désormais par Jarvis Taveniere et Jeremy Earl qui eut l’insigne honneur un peu dégueulasse de faire la couverture du dernier numéro du magazine que l’on ne nomme plus (le 202, si mes souvenirs ne flanchent pas) et qui produisent Purple Mountains avec un certaine allure, maitrisant la tradition country et pop qui sied parfaitement à notre Lou Reed personel. Notre grand patron occulte des affaires sérieuses, la figure littéraire la plus improbable à avoir émergé de l’underground nineties, un Lou Reed humble, renonçant régulièrement à tout embourgeoisement, à toute forme de sobriété. Et il y a aussi Haley Fohr (Circuit Des Yeux) qui fait des c(h)œurs, ce qui ne gâche rien.

That’s Just The Way I Feel donne le ton résigné et goguenard de l’affaire (Well I don’t like talking to myself (…)It’s time I think I finally fuck myself (…) I’m the same old wreck I’ve always been…), mais la musique est pleine d’allant, Berman se livrant tout au long de l’album à un autoportrait sous forme d’autocritique sans pitié, ce qui n’empêche ni la grâce, ni le style. Pour le reste on est en terrain connu : le Velvet Underground de Loaded (1970) en vacances à Nashville. All My Happiness Is Gone en seconde position, donc, un tube, on l’a déjà dit. Darkness And Cold, tellement simple qu’il sonne déjà comme un classique. Snow Is Falling In Manhattan se veut plus posé, plus crooner, bien chancelant et rappelle les grandes ballades tristes de Pulp (en vacances à Nashville là encore), l’élégance dans la désillusion. Margaritas At The Mall tend vers ce qui nous plaisait le plus chez Woods, à savoir ce petit côté Feelies, fluide, impeccable, avec des arrangements un peu plus ambitieux, dépassant le canard siffleur mexicain sur l’avenue, au moment où l’éclairage public s’éteint.

Le reste, ou ce qui devrait en être la face B, n’est pas toujours aussi convaincant mais loin d’être honteux, juste un peu plus terne. Jusqu’au final Maybe I’m The Only One For Me, douloureuse mais glorieuse conclusion misanthrope, dans les règles de l’art de la chanson américaine.

Voilà, dix ans plus tard, David Berman est toujours vivant, toujours souffrant, toujours génial. Vous n’allez tout de même pas commencer à vous plaindre aussi, non ?

![]()