Le roi de la power-pop. C’est à la fois le titre d’un album – King Of Power Pop! (2010) donc – et, surtout, un statut chèrement conquis et désormais difficilement contestable. En quelques années décisives – moins de dix en réalité – Paul Collins a contribué, davantage encore que la plupart de ses potentiels concurrents au trône, à façonner les contours parfaitement dessinés d’une musique vive, mélodique et indémodable. A rebours à peu près complet de toutes les tendances d’une époque où dominaient encore les digressions musicales complaisantes. D’abord avec The Nerves : en compagnie de Jack Lee – disparu il y a tout juste deux ans – et Peter Case, il a enregistré et publié en toute indépendance quatre des titres les plus importants de l’histoire. Ensuite avec The Beat, dont le premier – et, en grande partie, le deuxième – album demeure un des jalons les plus parfaits d’un rock classique et épuré, à la fois moderne et profondément ancré dans l’histoire des décennies qui l’ont précédé. A l’occasion d’une série de concerts entièrement consacrés à cet héritage majeur, il a consenti à partager quelques souvenirs des batailles passées.

Ton dernier album, Stand Back And Take A Good Look (2024), est un mélange de nouvelles compositions et de réinterprétations de titres plus anciens.

Paul Collins : A chaque fois que je sors un nouvel album, la seule question importante que je me pose est de savoir si j’ai suffisamment de bonnes chansons. C’est un vrai défi depuis toutes ces années et c’est la seule chose qui compte à mes yeux. Quel que soit le style, quel que soit le genre, une bonne chanson reste une bonne chanson – que ce soit de la soul ou du folk rock, peu importe. Ensuite, la deuxième contrainte que je me dois de prendre en compte, c’est que je suis identifié depuis longtemps à un certain type de musique et force est de constater que ce n’est pas le folk rock. On attend de moi que j’enregistre plutôt des morceaux rapides et mélodiques : du rock, de la power-pop, du punk-pop, on peut l’appeler comme on veut. J’ai une certaine admiration pour les artistes qui parviennent à faire totalement abstraction de leurs œuvres passées et qui suivent leur impulsion du moment. Mais, même Jackson Pollock était en partie prisonnier de sa propre réputation : à la fin de sa vie, on lui réclamait encore des toiles faites de tâches et de dégoulinures. On reste toujours un peu piégé par ses propres succès, c’est inévitable. J’ai récemment publié à compte d’auteur un petit livre qui s’intitule Rock’n’Roll Manifesto et dans lequel j’énonce ce qui reste à mes yeux les quatre principes fondamentaux que je m’efforce de respecter quand je compose : essayer d’exprimer quelque chose qui vaille la peine d’être exprimée ; trouver un bon groove, rapide ou lent ; composer une bonne mélodie et enfin raconter une bonne histoire avec conviction. Ce sont des exigences qu’il n’est pas facile de satisfaire. La plupart du temps, je n’y parviens pas. C’est assez frustrant. Et puis, de temps en temps, les conditions du miracle se mettent en place et je sens que je tiens quelque chose de convenable. Je n’écris plus tout à fait les mêmes chansons non plus, avec l’âge. Je ne vais pas réécrire Rock’nRoll Girl pour la cinq-centième fois, ça serait absurde.

C’est pour cela que tu as réenregistré des titres plus anciens ?

Paul Collins : Il y a des avantages et des inconvénients à pratiquer ce genre de musique. Un des avantages c’est que, quand ça fonctionne et que la chanson est vraiment réussie, elle est intemporelle. Elle aurait très bien pu être composée en 1979 ou bien avant-hier. J’ai eu beaucoup de chance d’en écrire quelques-unes. J’ai ma petite liste personnelle, même si elle n’est pas très longue, des chansons dont je suis vraiment satisfait. Ou, en tous cas, dont j’arrive à me dire que je n’aurais vraiment pas pu faire mieux. Rock’n’Roll Girl par exemple sonne aussi bien aujourd’hui que le jour où nous l’avons enregistrée il y a quarante-cinq ans. Elle ne s’est jamais démodée parce qu’elle répond à ces quatre exigences que j’évoquais à l’instant. Stand Back And Take A Good Look n’avait jamais été correctement enregistrée à l’époque et c’était aussi un moyen de rendre hommage à Jack Lee qui nous a quittés récemment et qui a été l’une de mes influences majeures. I’m The Only One For You est une vieille composition qui date du début des années 1980 et que j’ai fini par retrouver sur une vieille cassette démo de The Beat : en la réécoutant, j’ai été incapable de me souvenir des raisons pour lesquelles nous ne l’avions pas enregistrée à l’époque. J’ai proposé à Dwight Twilley de l’interpréter avec moi et il a accepté, peu de temps avant son décès. C’est même le dernier enregistrement qu’il ait fait avant de disparaître.

Quand as-tu commencé à composer tes propres chansons ?

Paul Collins : Je n’ai jamais réellement mis en place une méthode d’écriture très précise. Je me suis toujours considéré comme un fan de musique davantage que comme un auteur à part entière. J’ai grandi en écoutant la radio et en m’émerveillant de ce que j’entendais. Je n’avais absolument aucune idée, au départ, de la manière dont ils s’y prenaient et j’osais à peine rêver d’y arriver moi-même un jour. Mes premiers modèles étaient les Beatles et puis tous les grands songwriters de la fin des années 1950 ou des années 1960, de Chuck Berry à Paul Simon en passant par Crosby, Stills, Nash & Young. Tous ces gens sont parvenus à composer des chansons qui, quand je les réécoute encore aujourd’hui, m’impressionnent toujours autant. C’est impossible de faire mieux. J’ai commencé par apprendre à jouer de la batterie parce que c’est ce qui me paraissait le plus facile ou le moins inaccessible. Au début, je tapotais sur mes genoux avec des stylos et des crayons. Je me suis attelé plus sérieusement au songwriting quand j’ai rencontré Jack Lee et Peter Case. C’était des types de mon âge, que je connaissais personnellement et qui écrivaient déjà des chansons aussi bonnes que celles que j’avais entendu à la radio. Le processus au terme duquel ils y parvenaient restait toujours aussi mystérieux à ce stade – je n’avais absolument aucune idée de la manière dont il fallait s’y prendre – mais, au moins, cela commençait à devenir un petit peu moins inaccessible. Au début, j’ai beaucoup observé la manière dont Jack travaillait sur ses propres morceaux et j’ai essayé de m’en inspirer le mieux possible. Je me sentais vraiment comme un petit frère qui admire ses aînés et essaie tant bien que mal de les imiter quand ils jouent au foot ou qu’ils font du vélo. Pendant les deux premières années, je me suis contenté de gratouiller de temps en temps les cordes de ma guitare, de façon assez basique – tout en remplissant mon rôle de batteur. Ma mère avait eu l’excellente idée de m’inscrire à des cours de guitare folk quelques années plus tôt et les premiers accords que j’ai utilisés étaient directement issus de cet apprentissage.

Et aujourd’hui, quelle place accordes-tu à l’écriture au quotidien ?

Paul Collins : Je ne compose pas tous les jours. En revanche, depuis le mois de juin dernier, je m’entraîne quotidiennement à rejouer les titres que j’ai écrits entre dix-huit et vingt-cinq ans et que je vais présenter sur scène pendant cette tournée. Les meilleures chansons de The Nerves et The Beat, à fond, pendant une heure. Sans pause ni discours entre les morceaux. Physiquement, c’est extrêmement exigeant. C’est comme cela que nous les jouions à nos débuts : nous étions trop timides ou trop mal à l’aise pendant les concerts pour raconter des histoires au public entre les chansons. Et puis, nous étions très déterminés mais nous n’étions pas très sociables. Nous n’étions pas non plus du genre à fréquenter les bars ou les soirées pour nous faire des copains. Toute notre énergie – et nous en avions une sacrée quantité à l’époque – était consacrée à jouer ces chansons dont nous étions convaincus qu’elles méritaient d’être entendues parce qu’elles constituaient notre seule déclaration d’intention. Nous n’étions pas montés sur scène pour bavarder avec les spectateurs. Je reste persuadé, encore aujourd’hui, que c’est la meilleure formule possible. Dans tous les concerts auxquels j’ai assisté, ou au moins dans neuf cas sur dix, le blabla entre les morceaux a tendance à détruire toute la dynamique du spectacle. Les gens ne sont pas venus pour t’écouter parler. Récemment, j’ai encore vu un super concert de Bob Dylan – deux longues parties avec entracte – pendant lequel il n’a prononcé que quelques brefs remerciements. C’est parfait : les chansons parlent pour elles-mêmes.

Quel rapport entretiens-tu désormais avec ces chansons qui datent, pour les plus anciennes, des années 1970 ?

Paul Collins : Ça ne me pose vraiment aucun problème de ne jouer que le meilleur de The Nerves et The Beat. Pour la bonne et simple raison que ces chansons sont excellentes. Ce n’est pas de la prétention de ma part – même si je suis fier d’en avoir écrit un certain nombre. Je suis intimement convaincu que ce sont des chansons géniales et que j’ai eu de la chance de participer à leur création. C’est un plaisir sans cesse renouvelé de jouer une heure pendant laquelle il n’y aucun temps mort, aucun morceau faible. Je me souviens d’une interview télévisée de Mick Jagger au moment du cinquantième anniversaire des Rolling Stones. On lui demandait d’énumérer les dix leçons qu’il avait retenue de ses décennies avec le groupe et il avait commencé par dire : « la première chose que j’ai apprise avec le temps, c’est que personne n’a envie d’écouter nos nouvelles chansons. »

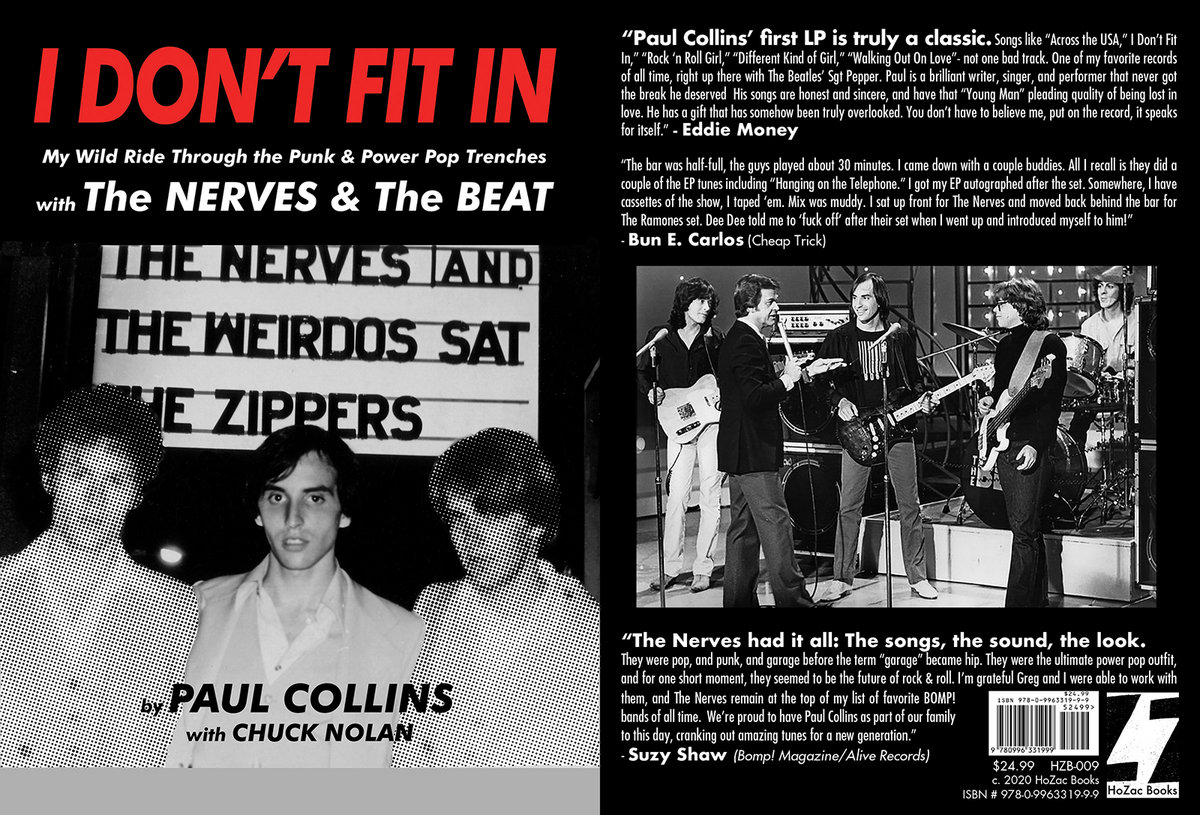

Dans ton autobiographie – I Don’t Fit In (2020) – tu insistes sur la situation particulière et l’isolement complet de The Nerves sur la scène californienne de l’époque. Est-ce que cette indifférence ou même cette hostilité a constitué une motivation supplémentaire pour vous ?

Dans ton autobiographie – I Don’t Fit In (2020) – tu insistes sur la situation particulière et l’isolement complet de The Nerves sur la scène californienne de l’époque. Est-ce que cette indifférence ou même cette hostilité a constitué une motivation supplémentaire pour vous ?

Paul Collins : Oui, certainement, mais je ne suis pas sûr que ce soit très original. Il y a eu plein de gens dans l’histoire du rock qui étaient animés par un sentiment de revanche ou par l’envie de démontrer à tous ceux qui ne croyaient pas en eux qu’ils avaient tort. Quand j’ai rencontré Jack Lee et Peter Case, je n’avais que dix-huit ans mais j’avais écouté la radio jusqu’à plus soif pendant toute mon adolescence et je savais donc ce qu’était une bonne chanson. Au tout début, j’étais donc fermement persuadé que nous allions avoir un succès énorme et qu’il suffirait que les gens écoutent nos chansons pour qu’ils les adorent. C’était une évidence absolue. Je ne comprenais même pas comment ces deux types n’avaient pas encore été repérés et je me félicitais d’avoir eu la chance de les rencontrer avant qu’ils trouvent un batteur et d’être admis dans leur groupe avant que le succès leur tombe dessus. J’ai déchanté très rapidement puisque rien de tout cela ne s’est réalisé, et loin s’en faut. Nous étions rejetés par tout le monde : aucune maison de disques ne voulait nous soutenir tant et si bien que nous avons été obligés de publier ce premier Ep avec nos propres fonds.

Avec le recul, comment expliques-tu cette absence complète d’intérêt ?

Paul Collins : Il y a sans doute plusieurs facteurs qui ont joué. La plupart des groupes équivalents- sur la côte Ouest ou même à New-York ou à Minneapolis – étaient intégrés préalablement à une scène. Ils avaient grandi sur place et ils avaient un réseau d’amis et de soutiens qu’ils avaient pris le de temps de construire au fils des années. Quand ils ont débuté, ils pouvaient au moins compter sur ces quelques dizaines de connaissances qui venaient les écouter jouer : c’était déjà une bonne impulsion initiale. Nous avons démarré dans un vide absolu. Le fait que nous portions tous les trois des costumes et que nous soyions extrêmement sûrs de nous, presque arrogants : cela n’a pas aidé, c’est certain. Sur la scène californienne du milieu des années 1970, tout le monde se la jouait cool et relax et nous étions pressés de faire entendre nos chansons ultra-rapides : c’est peu dire que nous étions isolés. Les gens nous considéraient presque comme des extra-terrestres. Ils ne comprenaient pas, tout simplement. C’est très difficile à vivre d’être à ce point rejeté quand on est aussi jeune.

Il existait pourtant, à l’époque, quelques autres groupes qui semblaient partager le même état d’esprit dans d’autres villes américaines : vous n’en étiez pas du tout conscient ?

Paul Collins : Pas au tout début, non. Quand nous avons démarré à San Francisco, il n’y avait vraiment personne d’autre que nous pour jouer ce style de musique. La première fois que nous avons eu l’impression d’entendre un groupe avec lequel il pouvait exister une parenté, même lointaine ou indirecte, c’est quand nous avons assisté au concert des Ramones en 1976. Et encore. Il y avait une vague proximité musicale. Mais, par bien des aspects, les Ramones n’avaient pas grand-chose à voir avec ce que nous faisions : ils portaient des jeans déchirés, des blousons de cuir et ils écrivaient des chansons qui parlaient de sniffer de la colle. C’est tout à fait respectable mais nous étions à mille lieues de ce genre de choses. Nous portions des costumes blancs, nous jouions des chansons pop très classiques, solidement structurées et nous refusions toute forme de pose sexiste ou macho. Quand nous nous sommes installés à Los Angeles, nous avons commencé à sympathiser avec d’autres groupes punk : Germs, The Weirdos ou The Zeros. Mais, là encore, il n’y avait pas grand-chose de commun avec eux sur le plan musical. Pendant ces quatre ans, nous n’avons jamais réussi à sortir de la marginalité. C’était horrible à l’époque. En même temps, je me dis que c’est ce qui nous a aussi donné l’énergie et la rage nécessaires pour persévérer ensuite, chacun de notre côté.

La situation s’est presque complètement renversée avec The Beat.

La situation s’est presque complètement renversée avec The Beat.

Paul Collins : Exactement. Après la séparation de The Nerves, Peter Case et moi avons vaguement essayé de continuer ensemble avec The Breakaways. Mais ça n’allait nulle part. Quand j’ai créé The Beat, les choses se sont tellement accélérées que j’avais la tête qui tournait. En quelques mois, j’avais signé un contrat avec CBS, enregistré un premier album qui marchait plutôt bien et commencé à tourner davantage que dans les quatre années précédentes.

Est-ce que, à la fin des années 1970 et au début des années 1980, au moment où le terme de power-pop a commencé à être utilisé plus largement comme une étiquette commerciale, tu as éprouvé un sentiment d’injustice face au succès de certains groupes qui s’en réclamaient ?

Paul Collins : Pas vraiment en fait. C’était aussi la période où The Beat marchait plutôt bien. Et, surtout, je n’ai pas l’impression que ce terme de power-pop ait jamais été très porteur sur le plan commercial, même pendant ces quelques années que l’on considère parfois comme un âge d’or pour le genre. Les deux seuls groupes qui ont réussi à avoir de gros succès radiophoniques à l’époque sont The Knack – et ça n’a vraiment pas duré très longtemps – et The Romantics. Pour tous les autres, il n’y a jamais eu de reconnaissance par le très grand public. De surcroît, au moment où nous avons débuté, nous détestions cette expression. Quand les gens nous parlaient de power-pop à l’époque des Nerves, ça nous consternait. Nous pensions que nous étions un groupe de rock, un point c’est tout.

A partir de quel moment t’es-tu aperçu de l’intérêt porté à ces premiers morceaux des Nerves ?

Paul Collins : Assez tardivement, à vrai dire. La fin des années 1980 et les années 1990 ont été assez pénibles en ce qui me concerne. Ma carrière n’existait quasiment plus. Plus personne ou presque ne s’intéressait à ce style de musique et j’avais l’impression d’être condamné à la retraite alors que j’avais à peine quarante ans. C’était extrêmement déprimant en fait. Et puis, à la toute fin du siècle – en 1998 ou 1999 – je me souviens très bien que ma mère m’a proposé de m’acheter un ordinateur neuf pour mon anniversaire. J’étais tellement mal et désespéré que j’ai commencé par refuser : « C’est bon maman, je n’ai pas besoin d’un ordinateur : je n’ai aucune envie de passer mon temps à surfer sur internet. Donne-moi de l’argent à la place et je pourrai payer mon loyer.» Elle a quand-même insisté et elle a eu bien raison. En une semaine, non seulement j’avais gagné quatre ou cinq mille dollars en vendant une partie de mes vieux stocks de disques de The Beat à des boutiques en ligne et j’avais aussi commencé à discuter avec des jeunes musiciens un peu partout dans le monde qui m’expliquaient à quel point ils étaient fans de ces chansons. Quelques mois plus tard, je me suis retrouvé en tournée en Norvège avec The Yum-Yums. C’est à partir de ce moment-là, grâce à internet, que j’ai commencé à réaliser que cette musique était encore bien vivante. C’est ce qui a permis à tous ces groupes de se fédérer : ils connaissent par cœur l’histoire de cette musique, ils en maîtrisent toutes les références sur le bout des doigts – The Beat, The Plimsouls, 20/20… Ce sont eux qui transmettront le flambeau aux générations futures, j’en suis persuadé.