Orville Peck, chanteur canadien notoirement masqué et discret sur sa biographie, a sorti en début d’année son premier album sur Sub Pop. Auparavant, ce personnage masqué n’avait jamais existé, pas même un EP. Comme une idole opportune, la légende raconte qu’il est arrivé chez son label avec un album fin prêt sous le coude. Ce Pony, qui lui permet d’être aujourd’hui en tournée européenne et de passage au Pitchfork Music Festival, est un assemblage de chansons d’inspiration country qui s’encanaillent beaucoup sur du post-punk, comme pour y trouver une fraîcheur et une crédibilité nouvelle.

Si tant est que je sois un rock critic, j’en suis un à système. Faisant passer, plus ou moins instinctivement – souvent aux forceps –, le plaisir de la pop dans les détroits du concept et parmi les écluses de la théorie. Si bien que lorsque j’ai entendu la sensation country de l’année, le fameux Orville Peck, chanter « spend a Johnny’s cash » sur une chanson nommée Dead of Night aux accents plus Morrissey que Cash, mon système (nerveux) n’a fait qu’un tour. Comme si, sur ses grands chevaux et enveloppé dans un flamboyant simulacre d’âge d’or, revenait un énième Lana del Rey. Ici, l’hyper-réalité d’Amérique sauvage, de la country, du western et de ce chanteur authentique et masqué, passée à la moulinette post-moderne, dont la rhétorique libérale et l’homo-érotisme viendraient embrasser l’époque.

Seulement, merveille de la musique enregistrée, le plaisir résiste au systématisme. Orville Peck, m’apparaît être aussi un coup de santiag dans une certaine pop, sur laquelle on hésite à poser l’épithète d’identitaire, qui décide de qui écoute quoi et de qui chante quoi dans un vaste système de safe spaces et de confinements. Ce grand type ultra-sexualisé qui raconte ses déboires avec un geôlier (Big Sky) en prenant une voix de bonhomme nous invite, nous, petit pédé des villes, à quitter les mégalopoles pour se lancer à l’assaut des périphéries. Et cette petite idée là résonne plus profondément que mon système ne l’entendait. C’est donc sur cette aporie, et un désir non dissimulé, que je décide de rencontrer Orville Peck.

Avant même que le cow-boy et moi ne nous retrouvions dans les coulisses du Pitchfork Music Festival, on me fait prendre connaissance d’un bref texte écrit par ce dernier. Il y confirme qu’il est un homme gay ayant souffert de nombreuses attaques concernant sa légitimité à faire de la country. Par ailleurs, il prévient : il ne souhaite pas évoquer les détails biographiques de l’homme derrière le masque, il a déjà stoppé net des interviews pour moins que ça. Il veut qu’on achète sa légende ou rien. Pour quelqu’un qui, comme moi, sort d’une dévouée relation avec Lawrence, c’est un détail vite accepté. Seulement, je suis un joueur. Et forcément, lorsque je me trouve en tête à masque, je tente une petite question, l’air de rien. « Tu voudrais me parler de Gregory Peck ? » Pour la première et dernière fois de notre rencontre, le cow-boy dégaine sèchement : « non. »

Gregory Peck m’emmène néanmoins vers les Grands Espaces et je fonce dans le décor.

— Tu connais forcément Smalltown Boy des Bronski Beat. Peut-être autant aujourd’hui qu’hier, il est conseillé aux jeunes homos de quitter les champs et l’Amérique marginalisée. Fais-tu le chemin inverse ?

— Peut-être oui. À l’évidence, je suis gay et dans mes concerts viennent de nombreux LGBTQ issus de petites villes et qui connaissent la culture cow-boy. Certains me disent qu’ainsi ils peuvent enfin célébrer leur culture avec quelqu’un auquel ils peuvent se rattacher. Et peut-être alors, ils peuvent espérer ne pas avoir à devenir un smalltown boy et laisser derrière eux leur vie. Si je pouvais aider les gens à se sentir bienvenus à la campagne, ou si je pouvais les inviter à y retourner, ça serait merveilleux.

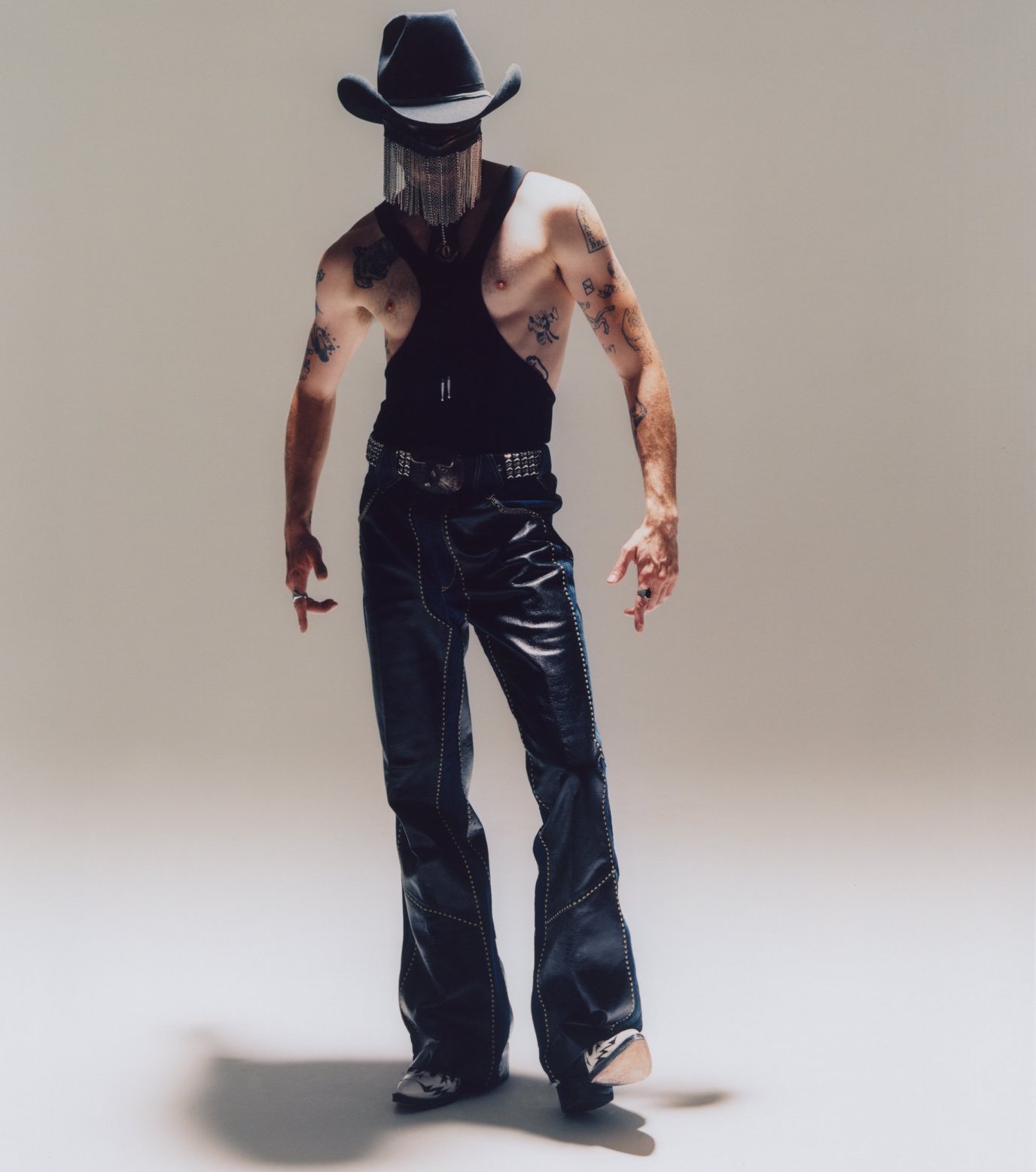

Lorsque derrière son masque — des yeux cerclés de simili-cuir façon Zorro d’où pend de l’arrête de son nez jusqu’à son cou des franges façon abat-jour qui font sa signature — il nous parle de ces contrées de cow-boys avec lesquelles il faudrait nous réconcilier, on traverse en un instant Monrovia, Indiana de Wiseman et plus sensuellement, on cavale dans du John Ford sans frôler l’overdose trumpienne. Avec un peu de zèle, on irait même jusqu’à imaginer la fin de la ségrégation spatiale et politique de l’Amérique. C’est sous cette bannière que le garçon dédicacera le soir même sa chanson Queen of the Rodeo aux drag queens. Il y chante une vie précaire où après la scène vient toujours la solitude : You know the tune so the words don’t matter / Beyond this town lies a life much sadder.

Et peut-être que s’il était moins bien proportionné et moins chaleureux, je resterai sceptique mais lorsqu’il cite Patsy Cline, Tammy Wynette, Dolly Parton et qu’il professe sur la musique folklorique des Appalaches et le Southern Gothic, je mets un billet de Jefferson qu’il n’y a aucun cynisme dans son choix de la country.

Par ailleurs, il me donnera de la country une définition féconde en dialectique — le genre de truc qui renverse les hommes de système — : « Les gens pensent que la country c’est des chapeaux de cow-boy, certains instruments. C’est évidemment un peu de cela, mais c’est pas le plus important. La country c’est avant tout la combinaison de deux choses qui sont généralement opposées : la théâtralité avec son audace, ses costumes, ses couleurs et son humour, et, de l’autre côté, la sincérité et l’authenticité d’une parole brute et honnête. À ma connaissance, ajoute-t-il, seul le rap et la country peuvent mêler cela sans se discréditer ».

Notre dialecticien masqué sait de quoi il parle : il faisait récemment la couverture de GQ Style British et ses clips, si tant est qu’on s’y intéresse, sont des exemples de camp culture et de sadomasochisme léger. Plus charnellement encore, Orville Peck incarne profondément cette dualité à la manière d’un John Wayne quand, une fois sur scène, dans un complet rouge écarlate brodé de sequins, il métamorphose sa voix — que l’on connaissait douce et urbaine plus tôt dans l’après-midi — en un profond et artificiel souffle guttural. Et quand, sur scène encore, il danse, tournoie et lance à tire-larigot des yee ha, on comprend que le masque n’est que la face émergée d’un être tout entier tourné vers la construction expérimentale d’un moi.

Au Pitchfork Festival, c’est jouissivement des bas-fonds de la Halle de la Villette, dans une petite salle souterraine inaugurée pour cette édition, que vient une puissance charnelle et théâtrale que l’on croit, en pop musique, réservée au mainstream. L’effet sur la petite foule de curieux et de convaincus que l’on trouve au concert du cow-boy est manifeste : rarement une telle dévotion s’observe en festival, surtout indé.

Dans une ballade aux accents post-punk, Hope to Die, Orville Peck écrit se sentir in-fini (« I’m still undone »). Avant de le laisser se préparer pour son concert, je n’ai pas résisté à lui demander — quand on croit tenir sa chute, on ne la lâche jamais — ce que cela signifiait.

Il dit : « C’est une chanson sur une période difficile de ma vie. Même quand tu te remets de ce qui t’es arrivé, tu as le sentiment qu’on a pris une part de toi. Comme si on avait déchiré un peu ton costume et que tu étais à découvert sans que jamais tu ne puisses recoudre cela. Tu finis par mettre quelque chose à la place de cet arrachement mais ce n’est jamais ce qui a été perdu. Là, tu te sens in-fini, incomplet. Ça ne se résout pas. »

Je tente : « Sur scène peut-être ? »

Selon mon enregistrement, il répondit « Peut-être… », mais j’aime imaginer qu’il lança « Yee ha ! » en disparaissant sur un cheval monté à cru dans la lumière crépusculaire d’un désert arizonien.

Orville Peck jouera à l’I Boat à Bordeaux le 16/11 et à la Fabuleuse Cantine à La Rochelle le 17/11. Son album Pony est disponible chez Sub Pop.

Orville Peck jouera à l’I Boat à Bordeaux le 16/11 et à la Fabuleuse Cantine à La Rochelle le 17/11. Son album Pony est disponible chez Sub Pop.