À intervalles réguliers, le Japon nous envoie de ses nouvelles via de fidèles messagers écossais, australiens ou européens. Des labels, missionnaires, fureteurs de première, se posent en archivistes d’une histoire musicale en marche, en traducteurs d’un monde dont les tenants et les aboutissants semblent nous échapper à chaque fois qu’on pense pouvoir le cristalliser. Parmi ces documentalistes, on remarquait évidemment le label de Stephen Pastel et Katrina Mitchell, Geographic, qui devint par la force des choses une sorte de refuge pour une famille d’excentriques nippons comme Maher Shalal Hash Baz, Nagisa Ni Te, Kama Aina, ou les Tenniscoats. Les labels australiens Chapter Music et Someone Good en leur temps compilaient pour notre plus grand bonheur une première vague de groupes : la compilation Songs For Nao (2004), fondateur, et pour la génération Myspace de ces outsiders, l’excellent Add To Friends (2007), on en oublie sans doute et des meilleurs.

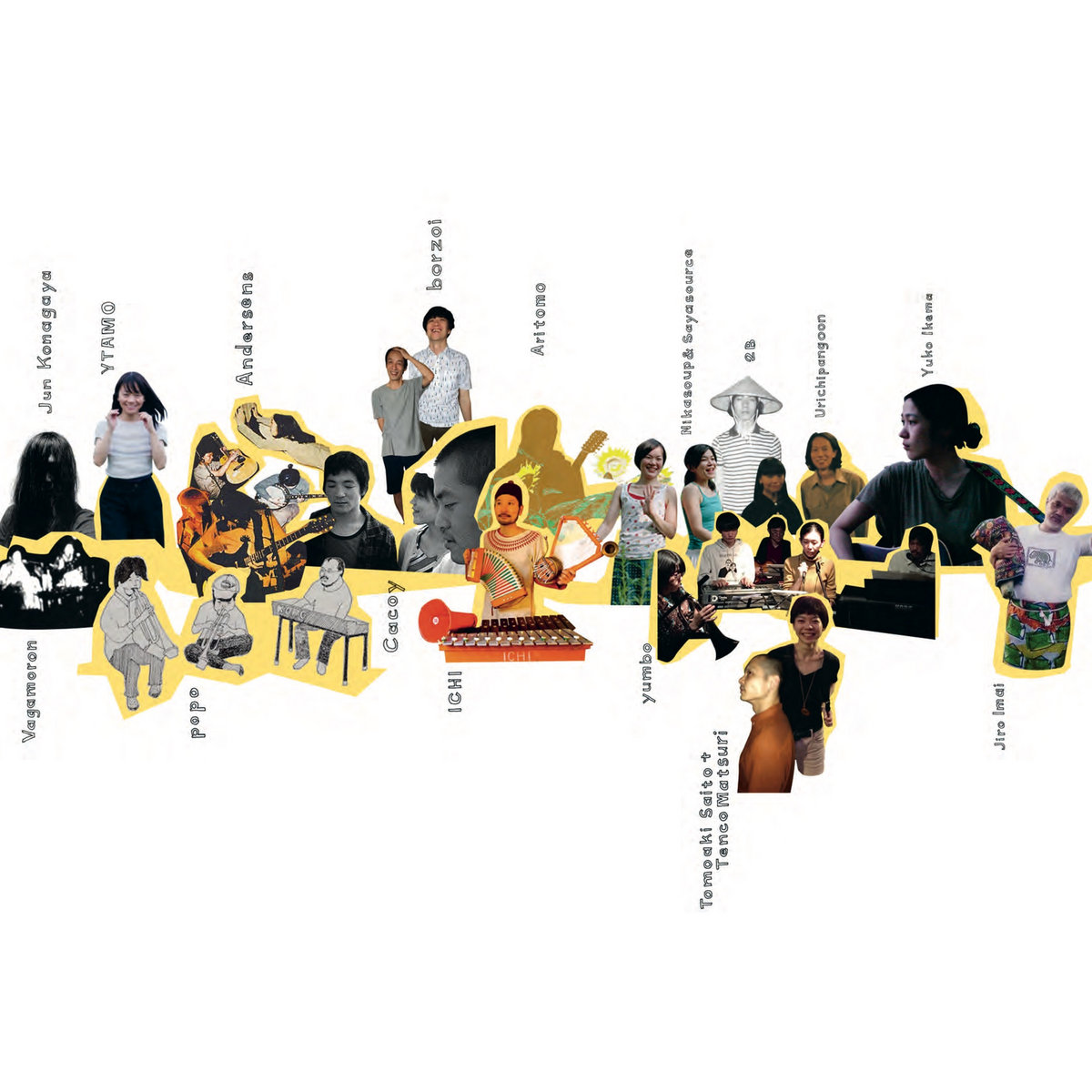

Cette année, c’est au tour des berlinois de Morr Music de déchiffrer l’underground japonais, avec ce double album Minna Miteru, (« Tout le monde regarde », traduit à l’arrache), généreux d’une trentaine de morceaux rassemblés avec l’aide de Saya Ueno des Tenniscoats et de Markus Acher du groupe The Notwist. Car cette communauté, difficilement trouvable en dehors de l’archipel, ne cesse de fasciner les musiciens de tous horizons par sa franche liberté. S’il se trouve des traits communs à tous ces artisans qui jouent, ou comme les Beatles, ou comme Albert Ayler, ou comme les deux en même temps (c’est Markus Acher qui écrit ça), c’est bien un esprit de résistance. Pas la définition habituelle employée à tort et à travers, guerrière et déplacée à notre époque, mais plutôt l’expression imagée prise à la lettre : soient de minuscules fils de fer portés à incandescence qui brillent dans la noirceur brutale de notre époque par leur volonté de partir à la recherche du beau sans employer forcément les moyens usuels.

Artistes, collectifs, groupes, semblent en effet s’agiter dans la déconstruction, avec des musiciens accomplis qui apprennent à déjouer, s’amusent à la dissonance, mais sans vacarme, et déchiquettent l’idée de chanson tout en cherchant à réinventer l’idée de mélodie. Il peut sembler parfois difficile pour un esprit cartésien de s’y retrouver, mais Minna Miteru déborde d’essais, de tentatives, de brouillons, d’énergie et de vie. Parmi ce panorama étonnant, on retrouve les Tenniscoats évidemment, mais aussi Yumbo (mes petits favoris, avec le merveilleux The Devil Song, Eddie Marcon ou Cacoy, les piliers du genre (enfin « genre », on y reviendra ☺). Ils sont entourés de petites merveilles, fraîches, touchantes, dépaysantes par leur sonorités toujours surprenantes, ou leurs dynamiques entrainantes et pop : Urichipangoon avec son Laser Stickers n°4 ou le fabuleux The Lights Becomes Rain par Andersens, comme un inédit égaré de pop bubble gum sous acide…

Qu’on s’entende bien, si la musique semble étrange parfois, elle ne cherche jamais à rebuter, et quand l’adjectif lo-fi pointe son nez, il s’agit de son interprétation toute spéciale, où le 4-pistes sonne de façon aussi majestueuse qu’un studio confortable. Au fonds les moyens (parfois dingues : section cuivre et instruments à vent sont souvent de la partie) importent peu. L’intérêt n’est pas là, nous sommes surtout en présence d’une musique qui continue de chercher, et d’explorer sans cesse, sans retenue, en préservant une envie de lien, au-delà de l’effet de sidération qu’elle peut parfois produire. C’est aussi une façon aussi de repenser le terme « indie » : souvent brandi de façon étriquée comme un genre précis et codifié jusqu’à l’ennui, il apparaît ici comme une véritable promesse musicale de renouveau et d’aventures.

![]()