Avant cet été, je n’étais pas allé à Madrid depuis le printemps 2002. Je devais alors passer des disques à la soirée de présentation dans la capitale espagnole du quatrième album de Migala, Restos De Un Incendio. Je ne sais plus du tout comment on avait décidé de cela. Comment on avait organisé l’histoire. Mais on s’en moque un peu. Le printemps 2002, donc. Je suis un rédacteur en chef – le « en chef » est important je crois, mais pas tant que ça pour moi. Trois ans plus tôt, un label français, et pas des moindres, a décidé de sortir le deuxième album de ce groupe espagnol. Le label en question, c’est celui qui a fini par signer Daft Punk en 1994 ou sortir dans l’Hexagone les disques de Palace, Lambchop, The Notwist et oui, vous avez raison, quelques autres. C’est embêtant, parce que je suis passé complètement à côté du premier album du groupe espagnol en question. Et pourtant, il est paru sur l’un de mes labels préférés – parce que tous les putains de premiers albums de Sr. Chinarro – et vit dans l’une de mes villes favorites au monde – et non, pas seulement grâce au Real Madrid.

C’est un premier album avec une belle pochette en noir et blanc où parmi les chansons figurent des reprises, et pas n’importe quelles reprises : Fade Into You de Mazzy Star et Moon River de Henry Mancini – oui je sais, interprétée par Audrey Hepburn dans Petit Déjeuner Chez Tiffany (on reviendra un jour sur le génie de Truman Capote, mais c’est une autre histoire). Alors voilà. Le printemps 2002, toujours. Je ne dors pas de la nuit, je bois des verres au Syndicat, rue Keller, je glisse des vinyles dans un sac, je file à Orly. Je me souviens de ça. Je me souviens aussi de l’arrivée à Barajas. Du métro jusqu’au centre-ville. De la sortie à la station Bilbao pour interviewer un gars nommé Nacho Vegas qui sort son premier album solo mais joue aussi sur le disque de Migala – et accompagne également le groupe sur scène. Je me souviens de la paëlla mangée dans les bureaux du label, situés en plein cœur de Malasaña, rue San Vicente Ferrer, jute au-dessus du Maravillas, la salle où le groupe allait jouer le soir même. Je me souviens avoir enchainé (enchainé, c’est un bien grand mot) Washer de Slint et Avenida De La Luz de Loquillo, d’avoir bu des ron con limón, d’avoir vu un concert d’une rare beauté – à cheval entre l’aridité d’un désert américain et la douce mélancolie d’une nuit latine –, de m’être endormi dans la loge minuscule de la salle terrassé par une nuit sans sommeil. Des anecdotes, il y en d’autres qui me viennent alors en tête, comme ce voyage avec d’autres journalistes français organisé par le distributeur Pop Lane le temps d’un concert majorquin au Sonotone, la salle tenue par mon ami Joan : c’était en plein hiver, mais on se serait cru au printemps, il y eut l’interview au bord d’une piscine vide, un whisky partagé avec Richard Robert, des discussions qui nous avaient emmenés jusqu’au bout de la nuit mais jamais de l’ennui. Et puis aussi, cette soirée où après un concert (peut-être au Café de la Danse ?), tout le groupe avait fini par dormir dans mon appartement de l’avenue Ledru-Rollin car nous n’avions pas été fichus de trouver l’hôtel en proche banlieue – et ce devait être aussi en 2002.

C’est un premier album avec une belle pochette en noir et blanc où parmi les chansons figurent des reprises, et pas n’importe quelles reprises : Fade Into You de Mazzy Star et Moon River de Henry Mancini – oui je sais, interprétée par Audrey Hepburn dans Petit Déjeuner Chez Tiffany (on reviendra un jour sur le génie de Truman Capote, mais c’est une autre histoire). Alors voilà. Le printemps 2002, toujours. Je ne dors pas de la nuit, je bois des verres au Syndicat, rue Keller, je glisse des vinyles dans un sac, je file à Orly. Je me souviens de ça. Je me souviens aussi de l’arrivée à Barajas. Du métro jusqu’au centre-ville. De la sortie à la station Bilbao pour interviewer un gars nommé Nacho Vegas qui sort son premier album solo mais joue aussi sur le disque de Migala – et accompagne également le groupe sur scène. Je me souviens de la paëlla mangée dans les bureaux du label, situés en plein cœur de Malasaña, rue San Vicente Ferrer, jute au-dessus du Maravillas, la salle où le groupe allait jouer le soir même. Je me souviens avoir enchainé (enchainé, c’est un bien grand mot) Washer de Slint et Avenida De La Luz de Loquillo, d’avoir bu des ron con limón, d’avoir vu un concert d’une rare beauté – à cheval entre l’aridité d’un désert américain et la douce mélancolie d’une nuit latine –, de m’être endormi dans la loge minuscule de la salle terrassé par une nuit sans sommeil. Des anecdotes, il y en d’autres qui me viennent alors en tête, comme ce voyage avec d’autres journalistes français organisé par le distributeur Pop Lane le temps d’un concert majorquin au Sonotone, la salle tenue par mon ami Joan : c’était en plein hiver, mais on se serait cru au printemps, il y eut l’interview au bord d’une piscine vide, un whisky partagé avec Richard Robert, des discussions qui nous avaient emmenés jusqu’au bout de la nuit mais jamais de l’ennui. Et puis aussi, cette soirée où après un concert (peut-être au Café de la Danse ?), tout le groupe avait fini par dormir dans mon appartement de l’avenue Ledru-Rollin car nous n’avions pas été fichus de trouver l’hôtel en proche banlieue – et ce devait être aussi en 2002.

Migala, donc. Un nom emprunté à une nouvelle de l’écrivain argentin Julio Cortazar, deux fratries accompagnées par deux amis, six musiciens fiers de leur statut revendiqué d’ « amateurs » et unis par un « équilibre instable », sans leader malgré la forte personnalité d’Abel Hernández. Une musique inclassable mais bien sûr, on essayait toujours de s’en sortir en évoquant comme parrains les noms de Will Oldham, Smog ou Leonard Cohen. Pas faux. Mais pas tout à fait vrai non plus. Parce que, au-delà d’une musique bouleversante de nudité, effectivement inspirée par une certaine idée du folk, venaient se frotter des boucles et des samples, des bruitages incongrus, des références littéraires et cinématographiques, des dialogues piqués un peu partout et le chant d’un accordéon orphelin. Entre 1995 et 2004, le groupe a réalisé cinq albums, tourné surtout en Espagne et en France, publié des chansons sur des compilations américaines avant de se séparer parce qu’il pensait avoir tout dit. Aujourd’hui, au même moment où Abel Hernández sort après quelques années de silence un nouvel album sous le nom de El Hijo, Acuarela réédite en vinyle uniquement Así Duele Un Verano, dont la seule beauté du titre justifie l’achat.

Une beauté que vient confirmer des chansons qui n’ont pas pris une ride et continuent d’ériger la mélancolie en art de vivre. Des chansons qui forment la bande originale imaginaire d’un été douloureux, passé peut-être à scruter l’horizon, à cligner des yeux face à l’océan et à attendre un signe, une rencontre… Sans que l’on ne connaisse le dénouement. Il y vingt ans et deux mois, un samedi en tout début d’après-midi, je m’envolais pour Madrid (décidément) pour le compte de la RPM avec le photographe Ramón Escobosa et la tête pensante de Labels, Morvan Boury, qui allait publier ce disque dans nos contrées. Il faisait beau, j’avais proposé qu’on dorme à la pension Sil – propre, bon marché et bien située, et nous avions une après-midi et une soirée pour flâner. Le lendemain, nous avions rencontré les six membres de Migala dans le quartier de Malasaña (déjà). Et ça avait donné à peu près ça.

Une beauté que vient confirmer des chansons qui n’ont pas pris une ride et continuent d’ériger la mélancolie en art de vivre. Des chansons qui forment la bande originale imaginaire d’un été douloureux, passé peut-être à scruter l’horizon, à cligner des yeux face à l’océan et à attendre un signe, une rencontre… Sans que l’on ne connaisse le dénouement. Il y vingt ans et deux mois, un samedi en tout début d’après-midi, je m’envolais pour Madrid (décidément) pour le compte de la RPM avec le photographe Ramón Escobosa et la tête pensante de Labels, Morvan Boury, qui allait publier ce disque dans nos contrées. Il faisait beau, j’avais proposé qu’on dorme à la pension Sil – propre, bon marché et bien située, et nous avions une après-midi et une soirée pour flâner. Le lendemain, nous avions rencontré les six membres de Migala dans le quartier de Malasaña (déjà). Et ça avait donné à peu près ça.

Madrid, juin 1999

En ce dimanche ensoleillé, la place Dos De Mayo, situé en plein cœur du quartier madrilène de Malasaña, est bien calme. Il est vingt heures passées, quelques familles et groupes d’amis sont attablés aux terrasses des cafés qui ont bien voulu ouvrir. Telle quiétude est à peine croyable si l’on se souvient que la nuit précédente, la multitude de bars alentour étaient bourrés jusqu’à la gueule, déversant dans les étroites rues leurs flots d’indie kids, de rockers ou de punks attardés. Malasaña, c’est le quartier où les jeunes “branchés” sortent, centre “historique” de la movida et sorte de croisement entre Pigalle et Bastille. Mais aujourd’hui, le soleil rougeoyant de ce début de soirée estivale vient rappeler que le dimanche, en Espagne, est bel et bien le seul jour de repos que semblent s’octroyer les habitants de la péninsule. La tranquillité, la lumière d’une clarté incroyable, les bribes de conversations créent cette ambiance à la fois rassurante et étrange que l’on retrouve à l’écoute d’Así Duele Un Verano, deuxième album de Migala, formation espagnole déjà considérée comme culte dans son pays d’origine. Intrigué par une réputation flatteuse, mais surtout conquis par un disque impressionnant de maturité, tout en clair-obscur suggéré, en non-dit suggestif, en silence apaisant, on était curieux de partir à la rencontre de ces étranges “non-musiciens”, comme ils tiennent eux-mêmes à se définir. On ne sera pas déçu.

Migala n’est pas un groupe – nous verrons plus tard que l’emploi de ce substantif est mal venu – comme les autres. Rien à voir avec sa nationalité. Ni même avec sa musique, certes originale, mais aussi familière. Non. Migala fonctionne comme peu d’autres formations parviennent à le faire, créent comme peu d’autres osent créer, faisant fi des règles les plus élémentaires, ne suivant que son instinct, laissant une place au hasard, dévoilant avec fierté ses références quand la plupart de ses contemporains tenteraient désespérément de noyer le poisson. Ils sont six, attablés dans ce bar minuscule, où tables, chaises et bancs sont tout en bois. Six. Pour une interview. “En général, on vient toujours ensemble”, explique Abel Hernández, qui pourrait être considéré comme le leader potentiel ou tout du moins, le porte-parole officiel. Mais… “Non, il n’y a pas de patron ici”.

“Sincèrement, nous prenons toutes nos décisions de façon démocratique, que ce soit à l’heure de composer ou d’arranger une chanson, pour les notes de pochettes, le graphisme. Tout se vote à la majorité. Même le fait d’accepter ou non de donner un concert”. Assis à sa droite, Coque Yturriaga approuve. Avec Abel, il est celui qui s’exprime le plus. Ensuite, il y a Diego, son frère, qui passe le plus clair de son temps à raconter les moult anecdotes qui ont forgé la légende de la formation lors de diverses tournées espagnoles. Il faut dire que ces garçons se sont déjà payé le luxe d’ouvrir pour Mark Kozelek, Kramer et surtout l’énigmatique Will Oldham, pour lequel Migala a même fait œuvre de backing band. Rodrigo, frère d’Abel et play-boy de la bande, se fendra lui aussi de quelques interventions. Quant à Jordi Sancho et Rubén Moreno, ils se contenteront de confirmer d’un signe de tête tout ce que leurs compagnons d’aventure pourront bien dire.

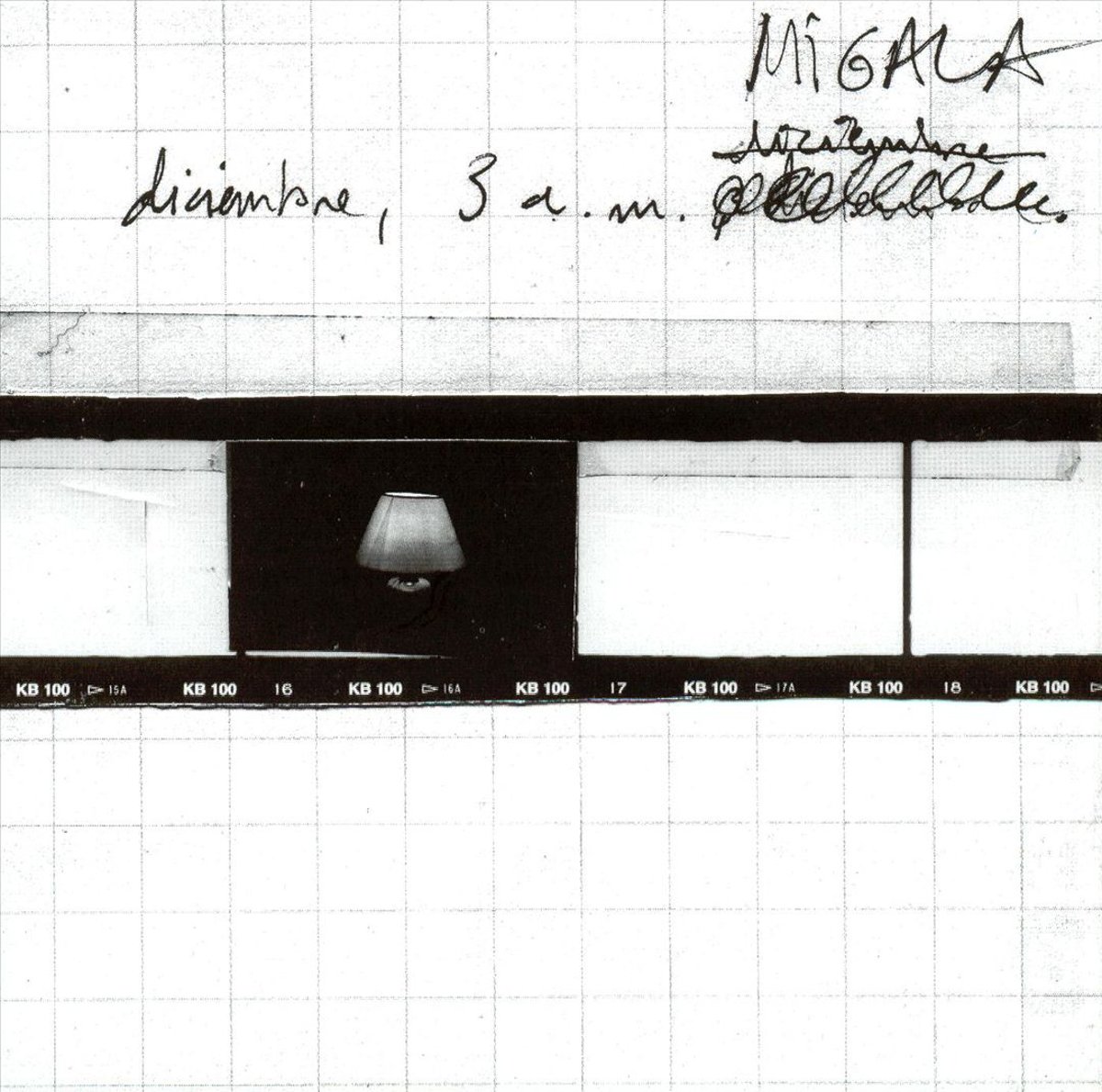

Décidément, Migala n’est pas un groupe comme… “Nous ne sommes pas un groupe”, intervient Abel. “Nous sommes plutôt un collectif. Il y a plein de gens qui gravitent autour de nous, sans vraiment faire partie de Migala mais dont les contributions sont essentielles, aussi bien sur disque qu’en concert. Marina, par exemple, notre violoncelliste. Ou Enrico, qui est notre homme de confiance, manager, ingénieur du son et tour manager. Sans oublier Alfredo, un ami de Gijón, qui a écrit certains textes… Sans eux et d’autres encore, Migala ne serait pas vraiment Migala”. Comme de bien entendu, dans ces conditions, la naissance du projet ne pouvait pas être traditionnelle… Coque puis Abel tentent d’expliquer une genèse complexe. En fait, ces jeunes gens se connaissent depuis longtemps, ont tous évolué auparavant, ensemble ou séparément, dans divers groupes. Mais petit à petit, ils se sont retrouvés dans la cave d’Abel et Rodrigo autour d’un quatre-pistes. “Il n’y avait rien de défini. C’était juste histoire de faire de la musique, chacun venait mettre son grain de sel sur ce que l’autre avait enregistré. Ça a commencé vers 1995. Au départ, Coque n’était pas là, mais on avait un guitariste, José, qui a joué sur le premier album avant de partir. Enfin, toujours est-il que nous avons fini par enregistrer une maquette que nous avons envoyée au label Acuarela. Comme Jesus, le boss, a trouvé ça plutôt bien, il a voulu en savoir plus et nous a proposé d’assurer la première partie de Smog à Madrid. Nous avons accepté alors que nous n’avions jamais répété ! C’est là que Migala est devenu une idée concrète. Au départ, c’était vraiment une réunion informelle… Jesus a beaucoup aimé le concert, nous avons enregistré une deuxième maquette puis notre premier album”. Diciembre 3 AM voit le jour en Espagne en octobre 1997 et fait l’effet d’une petite bombe dans le microcosme indépendant national. Entre folk austère et new-wave dépouillée, les compositions de Migala imposent le silence. On écoute le disque avec respect et l’on se dit qu’un “groupe” qui ose reprendre avec culot et réussite deux chef-d’œuvre tels que Fade Into You de Mazzy Star et Moon River d’Henry Mancini ne peut pas être dénué d’intérêt. “On éprouve toujours beaucoup de plaisir à interpréter une chanson que nous considérons, nous, comme un classique. Pour moi, un bon morceau peut être joué de mille façons différentes. Nous aimons nous approprier ces titres et essayer de faire ressortir quelque chose qui n’était pas forcément présent dans la version originale”. C’est donc peu après la sortie de ce premier album que Coque rejoint le giron Migala. Et avec lui, sampleurs et autres ordinateurs. Le collectif va franchir un nouveau palier.

“En fait, je crois qu’Así Duele Un Verano peut être considéré comme notre véritable premier album”, affirme Abel. Les cinq autres approuvent. “Car il est plus le résultat d’un effort commun, ne serait-ce que dans la répartition des rôles. C’est un véritable travail d’équipe, et c’est aussi pour cela qu’il est beaucoup plus cohérent. Diciembre 3 AM est plus à prendre comme un voyage, divisé en trois parties, séparées chacune par un titre plus expérimental… Il y a plusieurs choses que l’on n’aurait pas dû laisser sur ce disque. Mais ce n’est pas grave, car son imperfection nous laissait les coudées franches pour le disque suivant”. Así Duele Un Verano est sorti il y a presque un an en Espagne (NDLR, en automne 1998, donc). Et il est saisissant. Ici, le fantôme de Nick Drake plane. Là, les ombres de Leonard Cohen ou Pascal Comelade se laissent entrevoir. En gardant une instrumentation classique – basse, guitare, batterie –, en utilisant à la perfection les claviers mais aussi un theremin, un accordéon et un violoncelle, en glissant quelques samples pertinents, Migala a réussi à éviter tous les clichés, à échapper à toutes les catégories. Pour être plus sûre de son pari, la formation avait testé ces mariages inopinés le temps de deux très beaux morceaux – dont l’un, That Imaginery Mexico (Piedrita), se trouve sur l’édition française de l’album, forte de cinq titres bonus par rapport à la version espagnole –, destinés au single-club d’un autre label madrilène, Elefant Records. Entre folk et slowcore, entre cold-wave et chanson réaliste, Así Duele Un Verano a beau être un disque aux multiples visages, il n’a qu’une obsession : l’émotion. Il a été conçu et enregistré en vase clos, sans producteur, sans avis extérieur. “Pour nous, c’est essentiel de garder un contrôle total. Si après coup nous sommes mécontents de tel ou tel morceau, nous sommes les seuls à devoir nous remettre en question. Nous serions incapables de travailler dans un studio traditionnel, où il n’y a pas assez de flexibilité quant au temps… On décide tout entre nous, on passe notre temps à discuter et l’on est rarement d’accord : un producteur deviendrait fou”, s’amuse à avouer Coque. Et Abel de confirmer : “Nous discutons beaucoup à propos de la musique. Mais un de nos grands ‘succès’, c’est d’avoir réussi à trouver un équilibre entre la personnalité de chacun et l’intérêt général. Tout le monde cherche, propose. Untel peut se tromper une fois et avoir raison la suivante. Sans les discussions, la musique de Migala ne pourrait pas exister. Pas exister comme elle est aujourd’hui. Mais au final, c’est la musique qui décide de tout : c’est la seule chose que nous essayons de servir. Il n’y a aucun problème d’ego”.

Así Duele Un Verano a été enregistré dans une maison de Mojácar, une bourgade située non loin d’Almeria, ville chère à Serge Gainsbourg. Migala y a installé son matériel et s’est mis à travailler. Dans des conditions idéales pour servir sa musique : devant, la mer ; derrière, le désert. Le tout à perte de vue. “Nous n’avions que des idées de base quand nous sommes arrivés”, explique Rodrigo. “On partait presque de zéro. Il nous fallait créer une ambiance musicale. Certains textes existaient et pouvaient tendre vers un morceau plus ou moins sombre, plus ou moins chaleureux. Il y a eu beaucoup de tensions au début, car nous n’arrivions à rien. Et puis, nous avons composé The Whale… Ce morceau nous a permis de nous réconcilier musicalement, il fut une sorte de déclic”.

En Espagne, si Migala est devenu la fierté de la presse musicale locale, celle-ci n’hésite pas à lui reprocher son utilisation quasi-systématique de l’anglais. “Sincèrement, ce n’est pas par paresse”, rétorque immédiatement Abel. “Moi qui chante la majeure partie des titres, il m’est très difficile de vivre quelque chose et de l’interpréter en espagnol. L’anglais fait partie intégrante du processus de création, ajoute à l’ambiance qui se dégage de nos disques. Si tu fais attention, nous utilisons un anglais ‘espagnolisé’. Il permet aussi de prendre une certaine distance avec ce que tu chantes, surtout lorsque ce sont des choses personnelles… En fait, c’est une façon de te mettre dans la peau d’un personnage qui interprèterait la chanson… Et puis, cela permet aussi une certaine ironie envers soi-même”. Il est près de onze heures et le seul restaurant ouvert du quartier en ce dimanche soir est une pizzeria. Les membres de Migala y viennent souvent. Pour discuter. Rubén et Sancho ont jeté l’éponge, préférant rentrer de bonne heure car le lendemain, Migala doit donner un concert pour la radio et la télé espagnole. Les conversations deviennent de plus en plus anarchiques. On apprend alors que Rubén – ou peut-être est-ce Sancho – est ingénieur et travaille sur la modernisation du réseau autoroutier espagnol… Abel avoue que son père est l’attaché de presse du ministre de la défense espagnol alors que lui-même est un critique d’art reconnu, écrivant pour le supplément culturel hebdomadaire du quotidien ABC. Coque se refuse à évoquer Emak Bakia, le projet parallèle qu’il a fondé avec Abel. Diego, lui, parle avec passion du regretté Camaron De La Isla, du compositeur catalan Albert Pla, de Mogwai, Will Oldham et de tango. Et tous citent avec respect les artistes français : Dominique A, Diabologum ou Yann Tiersen, que le collectif ne s’est d’ailleurs pas privé de sampler sur Así Duele Un Verano. “Ça s’entend tant que ça”, demande Coque, inquiet. “C’est une idée de Rodrigo… Les bruits de bateau, de bicyclette viennent du disque Le Phare”, confesse-t-il, presque honteux. On leur pardonnera aisément. Même si Migala a réalisé trois titres sur une compilation d’un petit label américain, c’est bien la France qui lui offre l’hospitalité… “Il y a tant d’artistes que nous apprécions chez vous et qui en plus parviennent à vivre de leur musique”, avoue Abel. “Il y a énormément d’énergie en Espagne, mais ça manque un peu de ‘professionnalisme’. Pour nous, la sortie d’Así Duele Un Verano en France, sur un label important, signifie beaucoup. Peu importe que nous vivions à Madrid, notre disque va peut-être plaire à des gens de Bordeaux, Paris ou Marseille. Alors, on peut se prendre à rêver et espérer un instant que notre musique devienne universelle”. Pour la première fois de la journée, Abel se trompe. Car la musique de Migala est déjà universelle.

Tandis que ce soir d’été je découvre, souffrante, ce groupe et leurs chansons, je me renseigne et tombe instantanément sur ce superbe article. Deux grandes émotions esthétiques dans la soirée. Merci infiniment.