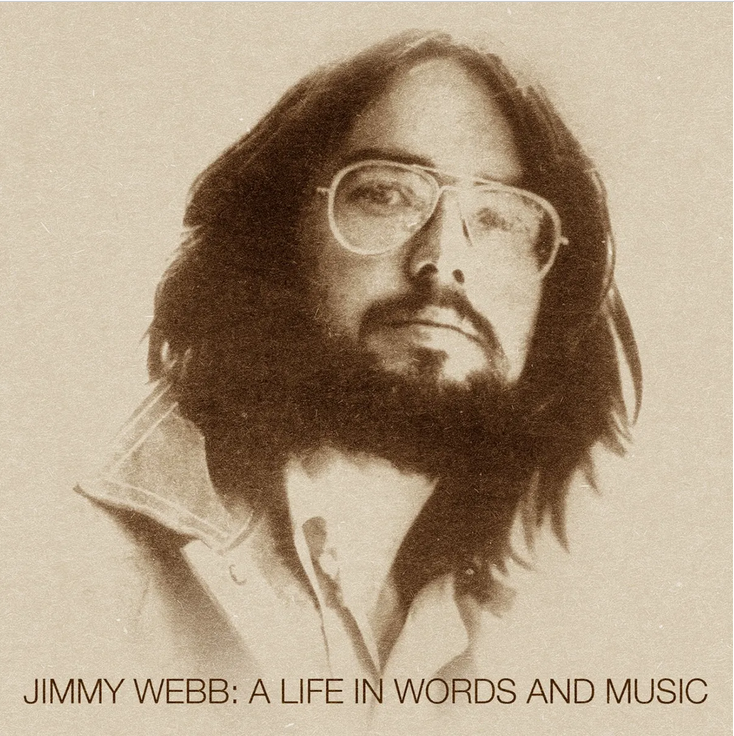

Vingt ans après la première publication de cette rétrospective par Rhino Handmade, épuisée depuis bien longtemps – The Moon’s A Harsh Mistress, Jimmy Webb In The Seventies (2004) – ce coffret rassemble donc les cinq premiers albums solo de Jimmy Webb accompagnés d’un live enregistré à Londres en 1972 et d’un septième CD de démos et d’inédits. Soit le meilleur rapport qualité-prix de l’été, haut la main. S’y trouve en effet condensée une partie de l’histoire de la pop américaine d’autant plus captivante qu’elle commence alors même que le premier chapitre – le plus glorieux – s’est déjà achevé. Cela lui confère un charme tragique et la teinte d’un mystère que la répétition ravissante des écoutes ne dissipera sans doute jamais complètement.

Vingt ans après la première publication de cette rétrospective par Rhino Handmade, épuisée depuis bien longtemps – The Moon’s A Harsh Mistress, Jimmy Webb In The Seventies (2004) – ce coffret rassemble donc les cinq premiers albums solo de Jimmy Webb accompagnés d’un live enregistré à Londres en 1972 et d’un septième CD de démos et d’inédits. Soit le meilleur rapport qualité-prix de l’été, haut la main. S’y trouve en effet condensée une partie de l’histoire de la pop américaine d’autant plus captivante qu’elle commence alors même que le premier chapitre – le plus glorieux – s’est déjà achevé. Cela lui confère un charme tragique et la teinte d’un mystère que la répétition ravissante des écoutes ne dissipera sans doute jamais complètement.

Difficile de saisir en effet, même avec plus d’un demi-siècle de recul, pourquoi et comment l’un des plus grands auteurs de cette ère pourtant densément concurrentielle a pu passer à ce point à côté d’un succès qui semblait lui être promis au début des années 1970. Et que, sur la foi de ces chansons majeures et de son talent incontestable, il méritait au moins autant que d’autres songwriters qui, après avoir tout comme lui alimenté les répertoires des vedettes des années 1960, se sont reconvertis au même moment au statut d’interprètes – Carole King ou Randy Newman pour ne citer que les deux plus évidents. Il y a encore et toujours des beautés à redécouvrir dans cette œuvre, édifiée dans l’intervalle inconfortable qui sépare deux époques – entre le déclin du Brill Building où domine encore une organisation du travail taylorienne strictement cloisonnée entre auteurs et interprètes et l’apogée de Laurel Canyon et de la figure du singer-songwriter – et dans lequel elle a fini par sombrer, injustement.

Retour sur le prologue et ses promesses, en 1968, alors que le jeune Jimmy Webb – vingt et un ans à peine, c’est toujours aussi difficile à imaginer – accumule sans limite apparente les succès commerciaux et les fétiches afférents à la reconnaissance de ses pairs. Le fils de pasteur de l’Oklahoma n’a cessé, depuis trois ans déjà, d’engranger les dividendes des tubes composés pour d’autres. La liste est longue et bien connue de tous ceux qui ont alors copieusement pioché dans son répertoire : The Supremes, Johnny Rivers, The Everly Brothers, The Fifth Dimension, Richard Harris, Glenn Campbell. Webb croule donc sous les droits d’auteur et les Grammys – trois nominations et deux trophées dans la catégorie de la meilleure chanson de l’année en 1967 et 1968 pour Up, Up And Away, Mac Arthur Park et By The Time I Get To Phoenix – « La meilleure torch song de tous les temps » déclare alors un certain Frank Sinatra, juste avant de se fendre de sa propre version. Mais il rêve de s’imposer lui aussi sur le devant de la scène comme interprète légitime de ses propres titres. Pourtant, alors même que le contexte semble favorable à ces desseins glorieux, aucun des cinq albums enregistrés en nom propre entre 1970 et 1977 – les trois premiers pour Reprise ; les deux suivants pour Asylum puis Atlantic – ne l’entraîneront au-delà de la reconnaissance des critiques ou du culte confidentiel qui apparaît parfois, à plus long terme, comme un bénéfice secondaire et différé de l’insuccès. Le contraste entre le début et la fin de ces dix années demeure saisissant et interroge, forcément.

Parmi les raisons avancées de cet échec inattendu, les limites vocales du compositeur de génie sont souvent mises en avant. Aux dires des témoins contemporains, Webb ne se serait ainsi jamais complètement remis d’un premier concert calamiteux au Dorothy Chandler Pavillion de Los Angeles, accompagné de cinquante-cinq musiciens et précédant de quelques semaines la publication de Words And Music (1970). « On aurait pu choisir n’importe quel spectateur au hasard dans le public et lui distribuer, au dernier moment, les paroles imprimées : il s’en serait mieux tiré que Jimmy ce soir-là. » raconte ainsi Bill Straw, un ancien dirigeant de Capitol et de Warner. Certes, Webb est un candidat plus que sérieux au podium des plus grands auteurs de son époque – voire de tous les temps – et n’apparaitrait évidemment pas dans les palmarès équivalents consacrés aux chanteurs les plus doués ou les plus émouvants. Aucun doute non plus – il ne semble jamais en avoir nourri lui-même – sur le fait qu’il puisse songer à rivaliser avec les plus brillants interprètes de ses propres compositions. Glenn Campbell, Dionne Warwick, Nina Simone, Art Garfunkel, Dusty Springfield : nul n’a jamais eu l’idée absurde de le classer dans la même division. Une fois rappelées ces évidences, il n’en demeure pas moins qu’il n’existe aucune raison manifeste de crier au scandale ou de dénoncer la moindre imposture vocale dans l’ensemble des albums ici rassemblés. Comme beaucoup d’autres – et mieux, même, que certains – Webb semble en tous cas doté d’une lucidité quant à ses propres failles et d’une maîtrise technique largement suffisantes pour chanter juste et droit, sans nuire jamais aux qualités essentielles des chansons. A cet égard, l’album enregistré en concert à Londres en 1972 confirme un diagnostic rétrospectif qui, sur ce point, se doit d’être clément. Alors que, entouré d’un orchestre symphonique, il propose des versions en direct de quelques-uns de ses plus grands tubes – Mac Arthur Park, Wichita Lineman – il compense assez brillamment ses quelques insuffisances et autres instants de tâtonnement par une certaine intensité passionnée, presque mélodramatique, mais qui sied finalement très bien à ses compositions flamboyantes. Un timbre moins immédiatement identifiable – mais moins déconcertant aussi – que celui de Randy Newman ou de Warren Zevon et pourtant plus que digne. Il semble également accomplir, au cours de ces sept années d’aventures solo, des progrès considérables sur ce point. Tant et si bien que, lorsqu’il enregistre El Mirage (1977) – possiblement le meilleur album du lot et incontestablement le plus cohérent – on ne perçoit plus aucun décalage incongru entre les arrangements classiques très riches et ambitieux de George Martin et la voix bien assurée de Webb.

Le deuxième argument souvent mis en avant pour tenter d’expliquer l’absence récurrente de connexion avec le grand public concerne la qualité d’ensemble de cette discographie solo et son manque d’homogénéité. Sprinter surdoué sur le format court du single, Webb aurait ainsi peiné à se convertir avec le même brio sur les parcours de fond des albums. Pour le coup, le reproche ne paraît pas complètement infondé. Mais il vaut surtout – et presque exclusivement – pour son tout premier album, Words And Music (1970). Un véritable album des années 1970 où l’on peut, sans crier ni chanter gare, passer du coq de la ballade à l’âne du boogie. Un bric-à-brac résolument anti-commercial où les styles musicaux et les thèmes abordés dans l’écriture s’entrechoquent : le rock grassouillet écolo (Sleepin’ In The Day Time), la balade country-rock confraternellement dédiée à l’illustre auteur de Eve Of Destruction précocement disparu de la circulation publique (P.F. Sloan), le gospel psychédélique (Psalm One-Five-O). Rien n’est franchement raté et la patine des décennies a même conféré à l’ensemble un charme certain. On comprend toutefois que les contemporains qui s’attendaient à une suite cohérente s’inscrivant dans la continuité directe des hits de The Fifth Dimension aient été déconcertés. Pourtant, dès le deuxième épisode, on entend clairement les efforts accomplis pour coller davantage aux exigences du public et des amateurs de soft rock : des textes moins ésotériques, des arrangements parfois plus dépouillés où le piano occupe une place centrale et une qualité musicale constante. Il y a bien des éléments qui rappellent alors les œuvres contemporaines et multi platinées d’Elton John – et pas seulement sur Land’s End (1974) où la section rythmique (Dee Murray et Nigel Olsson) est celle qui accompagne alors la star britannique à paillette et lunettes géantes. Le gouffre de ventes qui sépare les deux artistes peut être attribué à leurs différences de tempérament ou d’aisance scénique. Certainement pas au différentiel qualitatif qui séparerait ces albums de Webb de Madman Across The Water (1971) ou Honky Château (1972).

Que reste-t-il alors pour tenter d’éclairer l’injustice faite au talent ? C’est un fait – et il ne faut sans doute pas en sous-estimer l’incidence : Jimmy Webb n’a jamais été suffisamment cool pour s’intégrer au gotha californien de son temps. Aucun penchant avéré pour l’autodestruction, aucun signe extérieur d’adhésion ostentatoire aux stéréotypes de la mythologie rock, pas vraiment d’engagement politique marqué : il n’en faut pas davantage pour l’exclure durablement des rangs de la nouvelle aristocratie et de sa cour qui gravite au Troubadour. Même après avoir été adoubé par Joni Mitchell – présente pour quelques chœurs et harmonies sur Letters (1972) et Land’s End (1972) – il ne parvient jamais à décoller l’étiquette de conservateur un peu ringard qui poisse à sa réputation. « J’étais instinctivement attiré par Joni, parce que j’étais convaincu qu’elle était une véritable artiste. » raconte-t-il ainsi. « Mais je n’ai pas été accueilli à bras ouverts. J’avais acquis ma notoriété en côtoyant des réacs ou des centristes comme Glenn Campbell qui invitait encore John Wayne dans ses émissions de télévision. Il fallait en permanence que je prouve que je prenais aussi de la drogue et que j’étais vraiment branché. » Un jugement péremptoire et daté, qui explique sans doute davantage que toute considération sur la forme ou le fond de l’œuvre, pourquoi Webb est demeuré, pendant cet âge d’or, largement à côté de son époque. C’est peut-être aussi ce qui a permis, sur le long terme, à cette œuvre d’une richesse toujours aussi impressionnante, de faire l’objet de réévaluations régulières de la part d’artistes contemporains qui, de Lloyd Cole à Father John Misty en passant par The Divine Comedy, s’en réapproprient ainsi les fragments préservés de l’usure du succès instantané.