Je n’ai jamais été un spécialiste des artistes de l’Hexagone – et mon niveau plutôt médiocre en anglais au collège puis au lycée ne saurait expliquer pourquoi, une fois ma passion déraisonnée pour l’adaptation française par Sacha Distel du fameux Raindrop Keeps Falling On My Head de Burt Bacharach, j’ai jeté mon dévolu sur les chansons et disques anglo-saxons, avec une nette préférence pour les productions britanniques. Pour résumer, sans tomber dans le mépris roboratif que Luz peut porter à la chanson d’ici – ses drolatiques volumes J’Aime Pas La Chanson Française –, on ne peut pas dire que j’en étais un fan acharné. Il y avait au sein de l’équipe de la RPM canal historique des gens bien plus calés sur la question. De mon côté, on s’en tenait aux fondamentaux – générationnels, qui plus est. Daho, Elli avec et sans Jacno, Jacno avec et sans Elli, Les Calamités, Voilà Les Anges de Gamine, Adieu Paris des Fils De Joie, Le Courage Des Oiseaux de A, Daniel Darc avant, pendant et après Crèvecœur, quelques morceaux de Murat (car contrairement à ce qu’a écrit récemment un éditorialiste de la chose pop, je ne suis ni Auvergnat, ni un thuriféraire du chantre d’Orcival) – et pour la caution « snob », plusieurs pensionnaires du label Réflexes, à commencer par Les Désaxés, Ich Libido, les Bandits ou Tu Verras repris par Les Ablettes.

Je n’ai jamais été un spécialiste des artistes de l’Hexagone – et mon niveau plutôt médiocre en anglais au collège puis au lycée ne saurait expliquer pourquoi, une fois ma passion déraisonnée pour l’adaptation française par Sacha Distel du fameux Raindrop Keeps Falling On My Head de Burt Bacharach, j’ai jeté mon dévolu sur les chansons et disques anglo-saxons, avec une nette préférence pour les productions britanniques. Pour résumer, sans tomber dans le mépris roboratif que Luz peut porter à la chanson d’ici – ses drolatiques volumes J’Aime Pas La Chanson Française –, on ne peut pas dire que j’en étais un fan acharné. Il y avait au sein de l’équipe de la RPM canal historique des gens bien plus calés sur la question. De mon côté, on s’en tenait aux fondamentaux – générationnels, qui plus est. Daho, Elli avec et sans Jacno, Jacno avec et sans Elli, Les Calamités, Voilà Les Anges de Gamine, Adieu Paris des Fils De Joie, Le Courage Des Oiseaux de A, Daniel Darc avant, pendant et après Crèvecœur, quelques morceaux de Murat (car contrairement à ce qu’a écrit récemment un éditorialiste de la chose pop, je ne suis ni Auvergnat, ni un thuriféraire du chantre d’Orcival) – et pour la caution « snob », plusieurs pensionnaires du label Réflexes, à commencer par Les Désaxés, Ich Libido, les Bandits ou Tu Verras repris par Les Ablettes.

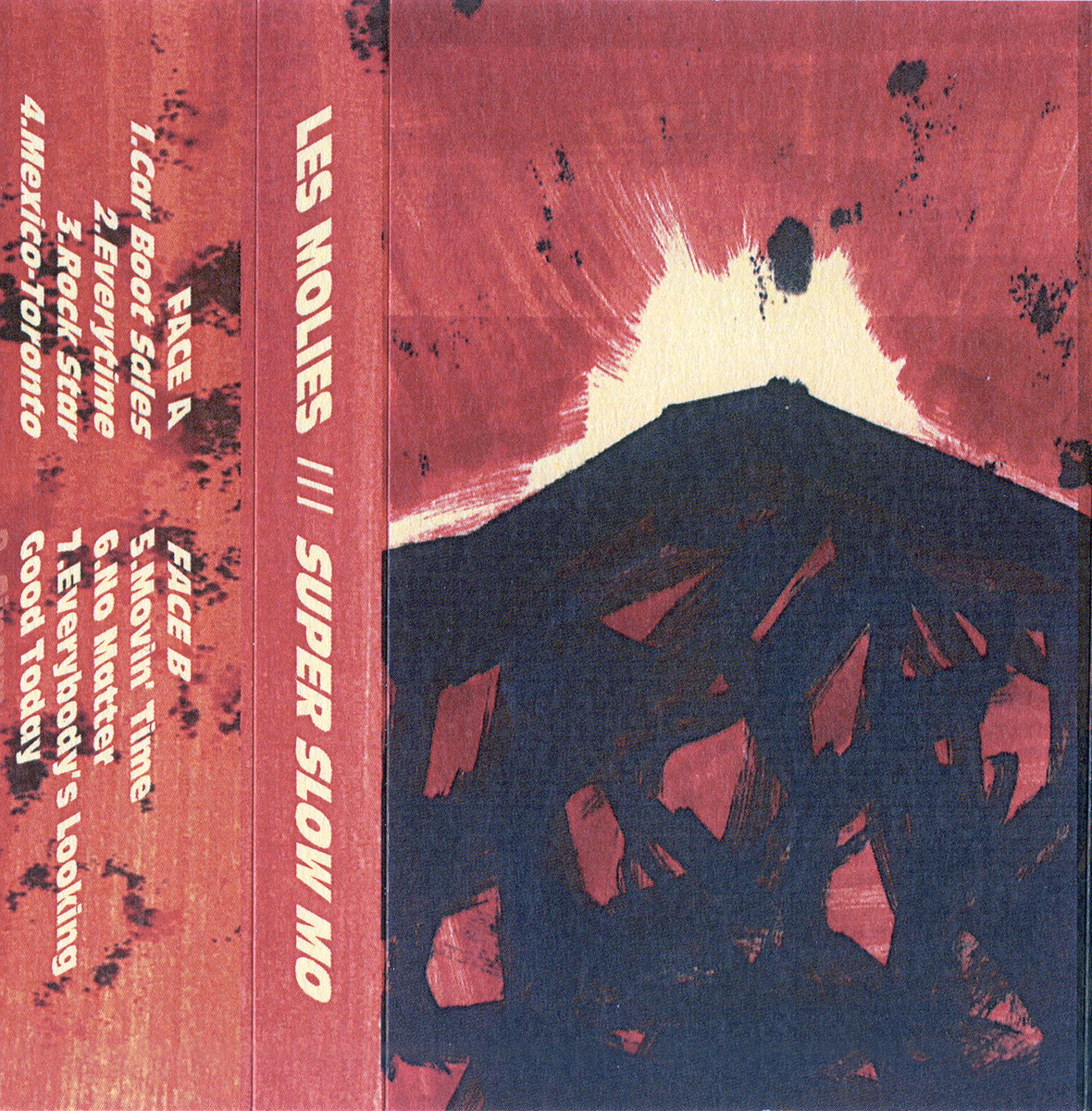

Je n’étais pas non plus un membre de la diaspora alsacienne qui peuplait les concerts et noircissaient les pages des magazines et fanzines de la capitale ; diaspora magnifiquement incarnée par Etienne G, qui dès les années 1990 avait tout un tas d’anecdotes à raconter, du genre à vous tenir éveillé toute la nuit. Tout ça pour dire que pas grand chose finalement ne me prédestinait à succomber à cette chanson-là. Et c’est pour cette chanson -là qu’on m’a sans doute parlé pour la première fois du talent de Jacques Speyser, grand échalas plutôt taiseux de l’est, avec lequel j’appris assez vite que je partageais quelques marottes – et Felt en particulier. Je connaissais l’existence des Molies, croisés sur la cassette Heol Daou et le coffret 45 tours réalisé par le label bordelais Aliénor, The Onion Most Dangerous Game ; je connaissais aussi son projet The Non-Stop Kazoo Organization – pas loin de recevoir à l’époque le titre du meilleur nom de la pop plus ou moins moderne. C’était le début des années 1990, une époque où, naïfs et un peu fous, on a cru qu’une scène française allait rejoindre les rangs de l’Internationale Pop – mais les jalousies, règlements de compte et autres appâts du gain ont vite eu raison de ces minces espoirs… Quelque temps plus tard, j’ai vu passer le premier album de Grand Hotel, publié par Antimatière, structure strasbourgeoise animée par l’une des têtes pensantes de la scène un peu plus que locale (tête pensante qui pense encore beaucoup aujourd’hui et on l’en remercie) déjà connue grâce à l’épatant 25 cm My Beer My Beer de Safety First, un groupe chaotique à haute teneur féminine – un peu nos Huggy Bear à nous (ou nos Bikini Kill – je vous laisse le choix). Mais c’est de mémoire dans la rubrique « Douce France » que le disque chanté tout en anglais avait été distingué – sans doute par l’émérite Jean-Noël Dastugue.

Je n’étais pas non plus un membre de la diaspora alsacienne qui peuplait les concerts et noircissaient les pages des magazines et fanzines de la capitale ; diaspora magnifiquement incarnée par Etienne G, qui dès les années 1990 avait tout un tas d’anecdotes à raconter, du genre à vous tenir éveillé toute la nuit. Tout ça pour dire que pas grand chose finalement ne me prédestinait à succomber à cette chanson-là. Et c’est pour cette chanson -là qu’on m’a sans doute parlé pour la première fois du talent de Jacques Speyser, grand échalas plutôt taiseux de l’est, avec lequel j’appris assez vite que je partageais quelques marottes – et Felt en particulier. Je connaissais l’existence des Molies, croisés sur la cassette Heol Daou et le coffret 45 tours réalisé par le label bordelais Aliénor, The Onion Most Dangerous Game ; je connaissais aussi son projet The Non-Stop Kazoo Organization – pas loin de recevoir à l’époque le titre du meilleur nom de la pop plus ou moins moderne. C’était le début des années 1990, une époque où, naïfs et un peu fous, on a cru qu’une scène française allait rejoindre les rangs de l’Internationale Pop – mais les jalousies, règlements de compte et autres appâts du gain ont vite eu raison de ces minces espoirs… Quelque temps plus tard, j’ai vu passer le premier album de Grand Hotel, publié par Antimatière, structure strasbourgeoise animée par l’une des têtes pensantes de la scène un peu plus que locale (tête pensante qui pense encore beaucoup aujourd’hui et on l’en remercie) déjà connue grâce à l’épatant 25 cm My Beer My Beer de Safety First, un groupe chaotique à haute teneur féminine – un peu nos Huggy Bear à nous (ou nos Bikini Kill – je vous laisse le choix). Mais c’est de mémoire dans la rubrique « Douce France » que le disque chanté tout en anglais avait été distingué – sans doute par l’émérite Jean-Noël Dastugue.

Alors voilà. Le choc émotionnel a été d’autant plus fort à la découverte du disque suivant enregistré sous le nom de Grand Hotel – un disque un peu bancal avec quatre morceaux originaux et cinq remixes de la chanson éponyme. Phare Ouest, donc. Un titre déjà bizarre pour un gars qui vivait dans l’Est, loin de la Côte Sauvage ou du Mur de l’Atlantique. Un titre que les paroles n’allaient pas mieux aider à comprendre – paroles signées d’un des grands acolytes de Speyser, le dénommé Franck Marxer, un musicien sur lequel il y aurait aussi beaucoup à dire – que celles et ceux qui n’ont jamais écouté le EP de Marxer (le groupe) filent immédiatement par là pour découvrir l’une des plus jolies bandes originales du temps d’automne et des différentes teintes de bleu. Et c’était aussi bien ainsi – le mystère sied toujours à la poésie. Alors sur fond d’histoires de marins et de Stetsons troués – comme ces cow-boys tels qu’imaginés par l’Internationale Situationniste –, de rendez-vous d’été et de pied marin, il est question de rythmique en équilibre sur un fil, de guitares qui crissent et virevoltent ; d’une guitare acoustique qui ouvre ce bal déglingué avant l’entrée d’une batterie d’une sécheresse saisissante, cousine de celle croisée au pied du grand-huit de la fête triste à laquelle nous avait conviés Swell quelques années plus tôt le temps de …Well?. Il est question d’une chanson qui file des frissons, nourrit l’imagination, une chanson beat comme beat generation. Une chanson qui a compté pour qu’on s’intéresse d’un peu plus près à celles et ceux dont l’ambition musicale lorgnait outre-manche ou outre-Atlantique mais dont les appétences lexicales étaient surtout hexagonales.

Pourtant, après cet essai dans la langue de Molière, Jacques Speyser préférera renouer avec celle de Shakespeare tout en tutoyant toujours l’excellence à la tête d’Original Folks dont le premier album, Common Use (2009), reçut l’insigne honneur d’être disque du mois de la RPM – un disque qui soit dit en passant n’a pas pris une seule ride. Il n’empêche. Il faudrait rééditer ce disque, cette chanson, sortir un single vinyle et la rendre disponible sur les plateformes. Car deux décennies plus tard, il faudrait pouvoir glisser Phare Ouest dans les playlists tricolores, aux côtés de nos classiques cabossés – qui ont eux aussi évolué au fil du temps, au fil des ans. C’est une idée comme ça. Mais peut-être pas la plus mauvaise.

Pourtant, après cet essai dans la langue de Molière, Jacques Speyser préférera renouer avec celle de Shakespeare tout en tutoyant toujours l’excellence à la tête d’Original Folks dont le premier album, Common Use (2009), reçut l’insigne honneur d’être disque du mois de la RPM – un disque qui soit dit en passant n’a pas pris une seule ride. Il n’empêche. Il faudrait rééditer ce disque, cette chanson, sortir un single vinyle et la rendre disponible sur les plateformes. Car deux décennies plus tard, il faudrait pouvoir glisser Phare Ouest dans les playlists tricolores, aux côtés de nos classiques cabossés – qui ont eux aussi évolué au fil du temps, au fil des ans. C’est une idée comme ça. Mais peut-être pas la plus mauvaise.