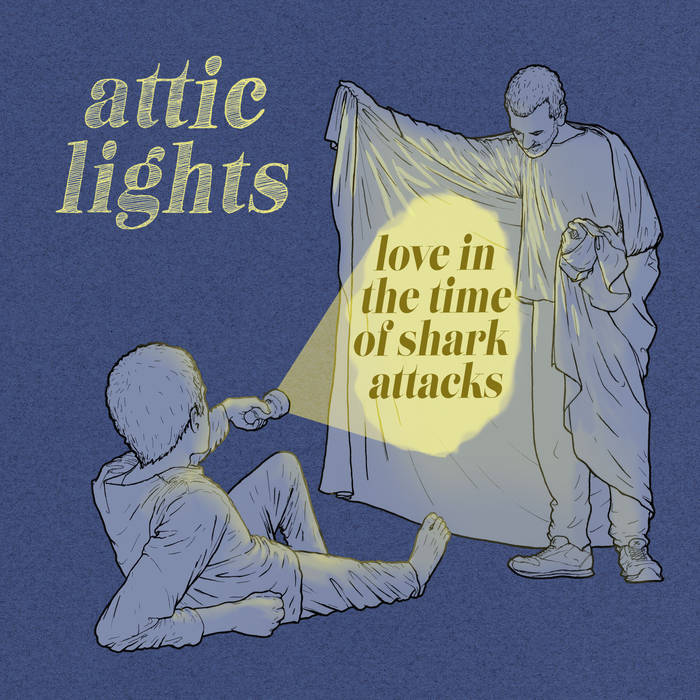

Une fois de plus, sans qu’on ne parvienne jamais à en percer les mystères, les flux musicaux transatlantiques semblent avoir miraculeusement franchi les océans pour resurgir, au mépris de toute cohérence géographique, au beau milieu des hautes terres écossaises. C’est en effet depuis une improbable enclave américaine édifiée en plein Glasgow qu’Attic Lights publie aujourd’hui son troisième album, le deuxième pour le compte du label espagnol Elefant – dont nous fêtons les 30 ans -, histoire de brouiller définitivement toute forme de cohérence spatio-temporelle.

Une fois de plus, sans qu’on ne parvienne jamais à en percer les mystères, les flux musicaux transatlantiques semblent avoir miraculeusement franchi les océans pour resurgir, au mépris de toute cohérence géographique, au beau milieu des hautes terres écossaises. C’est en effet depuis une improbable enclave américaine édifiée en plein Glasgow qu’Attic Lights publie aujourd’hui son troisième album, le deuxième pour le compte du label espagnol Elefant – dont nous fêtons les 30 ans -, histoire de brouiller définitivement toute forme de cohérence spatio-temporelle.

On avait déjà pu apprécier au cours des épisodes précédents – Friday Night Lights (2008) et Super De Luxe (2013) – le talent certain de Kev Sherry et de ses camarades pour entraîner l’auditeur dans leurs cavalcades power-pop électrisantes à la Teenage Fanclub. S’ils n’ont rien perdu au fil des ans de leur aisance mélodique ni de leur capacité à communiquer efficacement leur énergie bonhomme, les quatre Ecossais optent désormais pour des rythmiques un peu plus alanguies et un son moins systématiquement saturé. Qu’importent le flacon ou la pinte, puisque l’ivresse est bien au rendez-vous. Il en est même beaucoup question tout au long de ces dix chansons qui finissent par composer une ode à la nonchalance imbibée, d’un niveau d’authenticité et de décontraction que seule la fréquentation nocturne et assidue des bars et de leurs piliers permet d’atteindre. « I need a drink ! Well, I’m serious, someone go to the bar and buy me a drink. » claironnent-ils d’emblée sur Never By Myself, synthétisant en une formule aussi limpide que définitive un sentiment d’urgence décomplexée trop familier pour ne pas susciter d’empathie profonde.

On avait déjà pu apprécier au cours des épisodes précédents – Friday Night Lights (2008) et Super De Luxe (2013) – le talent certain de Kev Sherry et de ses camarades pour entraîner l’auditeur dans leurs cavalcades power-pop électrisantes à la Teenage Fanclub. S’ils n’ont rien perdu au fil des ans de leur aisance mélodique ni de leur capacité à communiquer efficacement leur énergie bonhomme, les quatre Ecossais optent désormais pour des rythmiques un peu plus alanguies et un son moins systématiquement saturé. Qu’importent le flacon ou la pinte, puisque l’ivresse est bien au rendez-vous. Il en est même beaucoup question tout au long de ces dix chansons qui finissent par composer une ode à la nonchalance imbibée, d’un niveau d’authenticité et de décontraction que seule la fréquentation nocturne et assidue des bars et de leurs piliers permet d’atteindre. « I need a drink ! Well, I’m serious, someone go to the bar and buy me a drink. » claironnent-ils d’emblée sur Never By Myself, synthétisant en une formule aussi limpide que définitive un sentiment d’urgence décomplexée trop familier pour ne pas susciter d’empathie profonde.

Cette simplicité d’une justesse étonnante, on la retrouve également au cœur d’une musique qui pioche, de manière franche et directe, dépourvue de la moindre vergogne, dans le grand fourre-tout des références canoniques du folk ou de l’indie-rock américain pour en extraire des sonorités familières – pedal-steel ou cuivres – et les réagencer ensuite en un grand bordel ludique et convivial, à l’instar de ce Louis dont le refrain, presque plus régurgité que véritablement chanté, détourne joyeusement le plus célèbre des tubes garage. Ruby’s Song arpente plus que dignement les pistes autrefois parcourues par Bobby Gillespie et sa bande, lorsque Primal Scream était parti chercher la lumière du côté de Memphis (Give Out But Don’t Give Up, 1994), et se paie même le luxe de surpasser ses compatriotes dans l’exercice de relecture de l’évangile stonien. Après une dernier regain d’énergie fulgurante et désabusée – Kings Of Whatever – l’album s’achève en un final aussi déchirant que somptueux avec Back Rub, ballade gracieuse de fin de nuit ou de fin de vie, qui aurait bien pu surgir des touches enchantées du piano d’Epic Soundtracks s’il avait songé à substituer la Guinness aux opiacés. Une conclusion si belle qu’elle laisse presque en bouche la saveur communicative de la gueule de bois : un comble pour un album dont est prêt à renouveler l’écoute sans la moindre modération.

![]()