Nous avons tous l’impression de connaître le disco. Qui n’a pas dansé sur les Bee Gees, les Trammps ou Gloria Gaynor ? Le disco semble à première vue si frivole, pourtant cette musique a un passé militant et porte dans son ADN l’identité des minorités qui l’ont créée. Du Loft jusqu’à La Fièvre du Samedi Soir, une tentative pour y voir plus clair et rendre hommage à une période cruciale dans l’histoire de la dance music et du clubbing moderne. Une remise en perspective d’autant plus nécessaire en cette période difficile où danser et sociabiliser dans un club nous manquent terriblement.

NDLR : Pour une meilleure expérience de lecture, press play ci-dessous.

Le Loft

Le 14 février 1970, David Mancuso organise sa première soirée au Loft chez lui, au 645-647 Broadway. Elle est Inspirée des Rent Parties organisées dans Harlem dans les années 20. La vente de boissons et nourriture est interdite, le public vient sur invitation et doit être parrainé par des membres. Ce modèle sera repris par la suite par de nombreux clubs, dont le Paradise Garage. Les soirées du Loft permettent à la communauté gay un lieu pour être soi, loin des bars et clubs où les homosexuels se font agresser pour leur orientation sexuelle. Le public des soirées du Loft est mixte : homos, latinos, noirs, WASP, hétéros s’y retrouvent avec le sentiment que la musique est le plus important. Mancuso y mixe la musique aux prémices de la disco et participe activement à la création d’un Record Pool en compagnie de Vince Aletti et Steve D’Aquisito, essentiel dans le développement de la musique club.

La rencontre des Hippies avec la Philly

Avant le tournant disco (autour de 1974-1975), la musique des soirées du Loft contribue à établir les futures caractéristiques du genre. Mancuso est un digger avant l’heure. Dans les sets du New-yorkais se mêlent ainsi rock psychédélique, soul de Philadelphie, funk à la Sly & the Family Stone et percussions de la musique latine et africaine. De ces genres, le disco retiendra un goût pour les longs développements instrumentaux, une appétence pour les arrangements luxuriants, la musique produite en studio (plutôt qu’en live) et enfin un goût pour les percussions et le rythme. La philosophie du Loft est largement tributaire des hippies. Elle véhicule des valeurs d’acceptation et d’émancipation. Toutes et tous se retrouvent autour de la musique et dansent sur Barrabas (Woman, 1972), War (City Country City, 1972), Eddie Kendricks (Girl You Need a Change of Mind, 1973), les O’Jays (Love Train, 1972), Manu Dibango (Soul Makossa, 1972), Harold Melvin and the Blue Notes (The Love I Lost, 1973), The Chakakas (Jungle Fever, 1972) ou James Brown (Give it up or turnit a loose, 1969).

Une musique à la marge

Hédoniste, faussement légère, la musique développée au Loft attire au départ les outsiders, les gens en dehors de l’establishment, ceux en quête d’amour, de sexe ou de partage. Musique développée par et pour les gays, les noirs et les latinos, elle porte en elle les revendications de tolérance d’une génération persécutée, juste après les émeutes de Stonewall (1969), et avant l’apparition du Sida, au début des années 80. Elle accompagne l’élan de liberté soufflant sur le monde occidental au même titre que les luttes féministes et les marches des fiertés. Le succès de cette musique est d’abord underground et seuls quelques morceaux se frayent une place dans les hit parades au milieu de la décennie. Le club est alors un temple, un havre de paix pour toutes et tous. Au Loft s’ajoute à cette époque (1973) The Gallery où officie le DJ Nicky Siano mais aussi de nombreux saunas gays (The Continental Baths) où font leurs armes les figures du genre.

1974 : Le tournant Disco

Le 26 octobre 1974, Billboard publie le premier chart disco action de l’histoire. Il s’ouvre sur Gloria Gaynor. Il référence alors les choix des nightclubs new-yorkaises. Le magazine américain témoigne ainsi de l’émergence d’un nouveau genre musical né la nuit. Si l’invention de la discothèque est française (Régine au Whisky à GoGo), les Américains et les Britanniques inventent le clubbing moderne. Au Royaume Uni, la bande-son de cette révolution est la Northern Soul, aux États-Unis, les producteurs de soul/funk développent un nouveau son à destination des pistes de danse, aux caractéristiques propres. Les disc-jockeys de discothèques deviennent ainsi des faiseurs de tubes au même titre que leurs collègues de radio. Des labels spécialisés voient le jour. Ce changement de paradigme est évidemment bénéfique à la musique jouée les clubs : le disco.

Qu’est-ce que le Disco ?

Né dans les clubs et les studios, le disco est une déclinaison de la soul et du funk. Au rythme du funk (syncopé, qui accentue le premier temps) se substitue un motif élémentaire, autour des 120 battements par minute : un pied sur tous les temps (un kick, Four on the Floor) et une caisse claire sur le deuxième et le quatrième temps. La simplicité de lecture du rythme est un des ingrédients clefs du succès du disco. Elle va permettre à toutes et tous de danser, ne réservant pas l’esquisse de pas aux plus téméraires. C’est aussi une musique pensée pour la piste. Les chansons sont remixées par des spécialistes tels que Tom Moulton (inventeur du Maxi 45 Tours), Larry Levan, Walter Gibbons, Jim Burgess ou Tee Scott. Ces derniers, souvent disc-jockeys eux-mêmes, magnifient les attentes des danseurs. Ils allongent les durées, utilisent les voix comme des couleurs, créent des ponts avec une reprise progressive des instruments (le disco break) et mixent la musique en soulignant le rythme, devenu central. De la soul, le disco tire d’autres caractéristiques. Il hérite d’une part de son appétence pour les arrangements de cordes somptueux, mais aussi du goût pour le travail en studio, plutôt qu’en concert. Le disco, comme la Philly, la Motown ou Stax, est une affaire d’arrangeurs, de producteurs, de compositeurs et de labels.

Des labels spécialisés

Dès les origines du genre, le disco n’est pas destiné à être joué en concert et s’affranchit donc des contraintes inhérentes à l’exercice. De nombreux labels indépendants se spécialisent dans le genre et possèdent leur propre équipe de producteurs, arrangeurs, musiciens, songwriters à la manière des écuries de soul sixties. Une partie des effectifs du genre sont des transfuges. Salsoul (1974), le célèbre label new-yorkais récupèrent de nombreux musiciens de Philadelphie : Vince Montana Jr, Ronnie Baker, Norman Harris, Earl Young (qui a popularisé le beat disco) ou Bunny Sigler. Ailleurs, des labels créent leur propre son, notamment TK (1973) à Miami. Le label floridien, aux avants postes du disco, popularise KC & The Sunshine Band, George McRae, Anita Ward, Jimmy « Bo » Horne, Foxy et d’autres. Casablanca (1973) n’est pas un label spécialisé, mais profite pleinement du succès du disco grâce à Donna Summer mais aussi les projets de Jacques Morali et Henri Belolo (Village People et The Ritchie Family). Ces labels ouvrent la voie à West End (1976), Prelude (1976) ou Solar (1977), articulations entre disco et post-disco.

Dès les origines du genre, le disco n’est pas destiné à être joué en concert et s’affranchit donc des contraintes inhérentes à l’exercice. De nombreux labels indépendants se spécialisent dans le genre et possèdent leur propre équipe de producteurs, arrangeurs, musiciens, songwriters à la manière des écuries de soul sixties. Une partie des effectifs du genre sont des transfuges. Salsoul (1974), le célèbre label new-yorkais récupèrent de nombreux musiciens de Philadelphie : Vince Montana Jr, Ronnie Baker, Norman Harris, Earl Young (qui a popularisé le beat disco) ou Bunny Sigler. Ailleurs, des labels créent leur propre son, notamment TK (1973) à Miami. Le label floridien, aux avants postes du disco, popularise KC & The Sunshine Band, George McRae, Anita Ward, Jimmy « Bo » Horne, Foxy et d’autres. Casablanca (1973) n’est pas un label spécialisé, mais profite pleinement du succès du disco grâce à Donna Summer mais aussi les projets de Jacques Morali et Henri Belolo (Village People et The Ritchie Family). Ces labels ouvrent la voie à West End (1976), Prelude (1976) ou Solar (1977), articulations entre disco et post-disco.

Décollage

1974 marque un tournant pour le disco. Dans la liste annuelle du Hot 100 singles (basée sur les charts) se sont glissés de nombreux titres dédiés à la piste de danse : TSOP (MFSB), Love’s Theme (Love Unlimited Orchestra), Rock Your Baby (George McRae) et bien sûr Rock The Boat d’Hues Corporation. Ces trois dernières sont généralement considérées comme les premiers morceaux disco à atteindre les cimes du classement pop. 1975 confirme l’installation du disco dans les charts. Le public découvre BT Express (Do it ’til you’re satisfied), Gloria Gaynor (Never Can Say Goodbye), Barry White (You’re the first, the last my everything), Carol Douglas (Doctor’s Orders). Il danse sur The Hustle (Van McCoy), Kung Fu Fightin’ (Carl Douglas) ou Get Dancin’ (Disco-Tex & The Sex-O-Lettes). La machine est bien lancée ! 1976 voit encore le disco progresser et s’imposer d’avantage avec une nuée de classiques de KC & The Sunshine Band, Andrea True Connection (More More More), Diana Ross (Love Hangover), Silver Convention (Fly Robin Fly) et bien d’autres encore.

L’âge d’or

La seconde moitié des années soixante-dix est un âge d’or du genre. Le disco se décline à l’envie, partout à travers le monde, de Paris à Montréal en passant par New York et San Francisco. Il se pare de modernité avec Giorgio Moroder (Chase, 1978), Gino Soccio (Kebekelektrik, War Dance 1977), Space (Magic Fly, 1977) ou Patrick Cowley (Sylvester, You Make Me Feel Might Real, 1978). Ces derniers préfigurent la musique électronique de la décennie suivante, parant le Four to the Floor d’arpèges synthétiques et d’effets sonores cosmiques. Il est magnifié par les voix des divas discos telles que Gloria Gaynor, Diana Ross, Donna Summer, Loleatta Holloway, Evelyn Champagne King (Shame, 1977), Thelma Huston ou encore Chaka Khan (I’m Every Woman, 1978). Bernard Edwards & Nile Rodgers transforment en or tout ce qu’ils touchent : Chic, Sister Sledge… New York vit au rythme de ses clubs comme le Studio 54 (1977) ou le Paradise Garage (1978). Un film tente de raconter l’histoire…

La fièvre du samedi soir

En 1976, le journaliste anglais Nik Cohn publie dans le New York Magazine Tribal Rites of the New Saturday Night. Présenté comme factuel, l’article est pourtant largement romancé, associant une scène réelle vécue à New York à la sortie d’un club aux souvenirs mods de l’auteur dans l’Angleterre des sixties. L’histoire est cependant suffisamment convaincante et accrocheuse pour attirer les producteurs de cinéma… Un an plus tard sort La Fièvre du Samedi Soir, le film disco ultime mais pas le premier, puisque Car Wash est sorti en 1976. Entre la bande originale comprenant les Bee Gees (Stayin’ Alive, More Than A Woman, You Should Be Dancing etc.) et le charme magnétique d’un John Travolta, le film est un énorme succès commercial. Il porte le disco encore plus haut dans les charts et offre au genre son zénith économique. Le film est un phénomène de société et assoit la place du disco dans l’univers mainstream blanc des années soixante-dix. Le disco se danse désormais partout, jusqu’à Paris (Le Palace), et plus uniquement au Loft ou à la Gallery. La Fièvre Du Samedi Soir donne lieu à une ribambelle de clones (Thank God It’s Friday, Disco Godfather, Skatetown USA etc.) mais aucun n’a le charme de la secousse initiale.

Disco Demolition Night

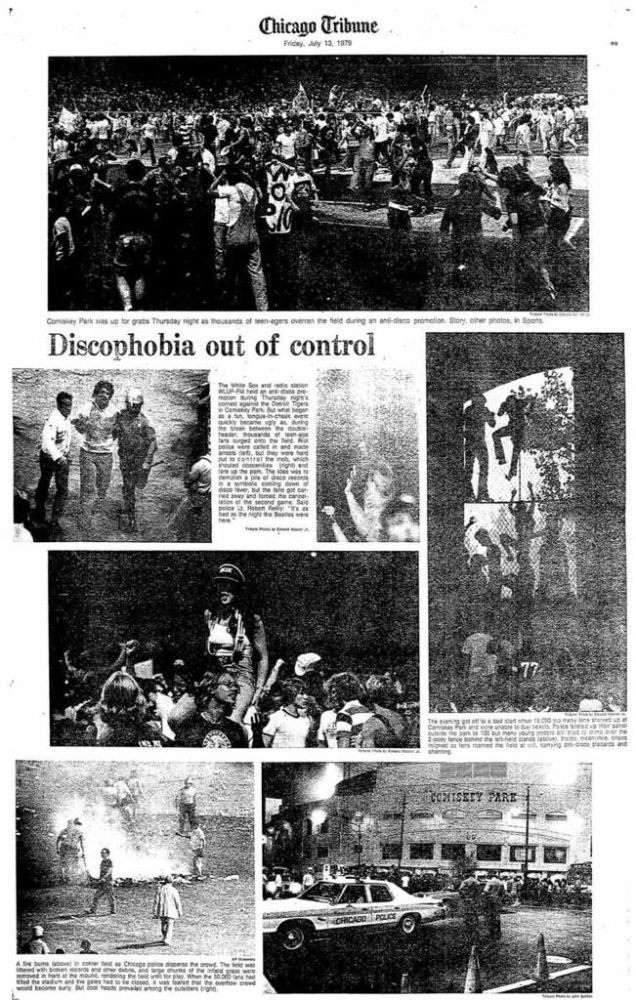

Le succès de la musique disco est telle que de nombreuses radios américaines abandonnent les programmations rock en 1978. Le disc-jockey Steve Dahl est licencié de sa radio mais retrouve un poste chez un concurrent. Il monte une armée anti-disco, les Insane Coho Lips avec lesquels ils organisent des happenings dans des boîtes à la pointe du courant disco sucks. L’équipe de baseball des White Sox de Chicago connaît une mauvaise saison, Bill Veeck, le patron du club pense à Dahl pour animer un match ramener du monde. Le 12 juillet 1979, Steve Dahl organise alors une Disco Demolition Night au Comiskey Park pendant un match de baseball opposant les locaux aux Tigers de Detroit. Les spectateurs amenant un disque disco à détruire ont une réduction à l’entrée. Le succès est au rendez-vous. La pause se transforme en émeute et le match ne peut pas reprendre… Cet événement est souvent considéré comme déclencheur de la fin du disco. S’il est clairement symbolique du rejet de cette musique (trop noire, trop ambiguë, trop marginale) par le public hétéro blanc du rock (par conservatisme, racisme), le disco aurait de toute façon périclité au tournant de la décennie.

Le succès de la musique disco est telle que de nombreuses radios américaines abandonnent les programmations rock en 1978. Le disc-jockey Steve Dahl est licencié de sa radio mais retrouve un poste chez un concurrent. Il monte une armée anti-disco, les Insane Coho Lips avec lesquels ils organisent des happenings dans des boîtes à la pointe du courant disco sucks. L’équipe de baseball des White Sox de Chicago connaît une mauvaise saison, Bill Veeck, le patron du club pense à Dahl pour animer un match ramener du monde. Le 12 juillet 1979, Steve Dahl organise alors une Disco Demolition Night au Comiskey Park pendant un match de baseball opposant les locaux aux Tigers de Detroit. Les spectateurs amenant un disque disco à détruire ont une réduction à l’entrée. Le succès est au rendez-vous. La pause se transforme en émeute et le match ne peut pas reprendre… Cet événement est souvent considéré comme déclencheur de la fin du disco. S’il est clairement symbolique du rejet de cette musique (trop noire, trop ambiguë, trop marginale) par le public hétéro blanc du rock (par conservatisme, racisme), le disco aurait de toute façon périclité au tournant de la décennie.

La surproduction disco

Le disco a été un raz de marée commercial, une mode tellement intense et omniprésente que le retour de bâton était inévitable. La chute du disco est ainsi à l’image de son succès foudroyant : rapide et dure. Comme tous les courants artistiques, le disco a suscité des intérêts le dépassant et générant une quantité de mauvais disques d’exploitation. Ces morceaux contribuent à donner une mauvaise image de cette musique et s’éloignent grandement des fondamentaux du genre. Les initiateurs et les communautés à l’origine du mouvement voguent progressivement vers de nouveaux cieux, plus underground et authentiques. Le disco est repris à toutes les sauces, les thèmes de film populaires y passent tous (Star Wars, etc). La surexploitation du filon conduit donc à vider de son sens le disco à travers une production médiocre (Disco Duck de Rick Dees). En parallèle de la disco, le rock se renouvelle et la New Wave fait quelques entrées fracassantes dans les charts en 1979. My Sharona des Knack (sorti en juin) passe six semaines au sommet et finit numéro du classement annuel du Billboard devant… huit morceaux disco.

Post Disco

Si le disco est mort, il renaît cependant à travers le post-disco, l’italo-disco, la no wave, ou la Hi-NRG. Ces genres sont des héritiers directs du Four on the Floor du grand frère des années soixante-dix. Plus lent et noir (post-disco), plus expérimental (no-wave), plus pop (italo-disco) ou plus rapide et électronique (Hi-NRG), chaque genre interprètent cette filiation à sa manière. Les lieux restent en partie les mêmes. San Francisco ou New York confirment leur statut de capitales de la musique de club. Ils permettent aux minorités de se réapproprier une musique dont l’identité s’est diluée dans le succès. Les années quatre-vingt s’ouvrent ainsi sur un son underground mais fondamental pour comprendre l’évolution de la dance music par la suite. Avec d’autres, ils forment en effet une passerelle vers la House et la Techno.