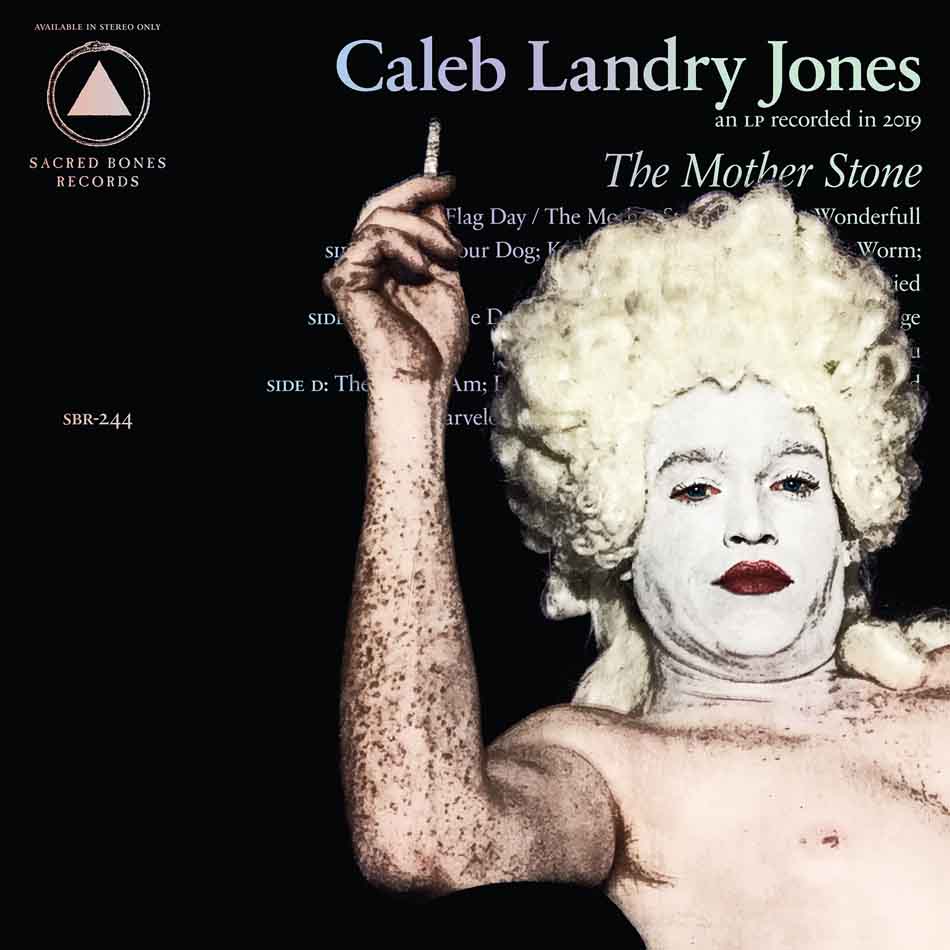

Il y avait de l’impatience à écouter ce disque, depuis six mois que je voyais les photos de promo de Sacred Bones Records sur mon fil Facebook. En les apercevant d’abord, ces drôles de photos de Caleb Landry Jones fardé et tout en perruque, je m’y étais reprise à deux fois avant de reconnaître ce visage fascinant, entre l’enfance et l’âge adulte. C.L. Jones est acteur avant d’être musicien – ce qui se discute, tant du point de vue de l’artiste lorsqu’il s’explique, que de ce premier disque. Ce visage, c’est celui du jeune cocaïnomane de Twin Peaks The Return, l’incarnation du désespoir et d’une Amérique au bord du gouffre à travers son personnage, Steven Burnett. Si l’on éprouve une passion pour Twin Peaks, le copinage entre Sacred Bones – dont une bonne partie du catalogue est digne d’être adulée – et David Lynch n’est pas pour déplaire.

Il y avait de l’impatience à écouter ce disque, depuis six mois que je voyais les photos de promo de Sacred Bones Records sur mon fil Facebook. En les apercevant d’abord, ces drôles de photos de Caleb Landry Jones fardé et tout en perruque, je m’y étais reprise à deux fois avant de reconnaître ce visage fascinant, entre l’enfance et l’âge adulte. C.L. Jones est acteur avant d’être musicien – ce qui se discute, tant du point de vue de l’artiste lorsqu’il s’explique, que de ce premier disque. Ce visage, c’est celui du jeune cocaïnomane de Twin Peaks The Return, l’incarnation du désespoir et d’une Amérique au bord du gouffre à travers son personnage, Steven Burnett. Si l’on éprouve une passion pour Twin Peaks, le copinage entre Sacred Bones – dont une bonne partie du catalogue est digne d’être adulée – et David Lynch n’est pas pour déplaire.

Rappelons en effet que cet excellent dark label est sensible aux réalisateurs obsédés du son, Jim Jarmusch, David Lynch et John Carpenter en tête. J’apprendrai d’ailleurs, de l’aveu de l’artiste, que c’est en réalité Jim Jarmusch qui a joué les intermédiaires avec Caleb Braaten, fondateur du label, et Nic Jodoin, le producteur et propriétaire du sublime studio rétro Valentine Studios Recording de Los Angeles. Je m’en rendrai compte, l’importance de ce studio est capitale dans la production du disque.

The Mother Stone est un disque à l’ambition démesurée, or cette ambition n’est pas démonstrative. Drôle de sentiment. Peut-être parce qu’il a été composé et entièrement joué par Caleb à l’exclusion de la basse, à l’abri de la ferme parentale texane, l’œuvre est intacte de tout snobisme, alors qu’elle est prise dans un gigantisme foisonnant. Je suis impressionnée et déconcertée. Déconcertée, parce que tout du long de cette heure passée avec lui, je ne pense qu’aux Beatles. Et pour cause, il n’y a que les Beatles dans cette musique, avec une touche de Zappa, ne soyons pas modestes.

Dans une interview donnée au Texas Monthly, Caleb parle de son processus de création, et dans ces lignes il y a toujours une référence à des souvenirs, à des rêves et aux Beatles. Il ne le dit pas, mais je ne peux m’empêcher de penser que c’est comme s’il avait voulu faire une version augmentée d’une heure de A Day in The Life. C’est son rêve pour ainsi dire.`

En beatlemaniaque, irrésistiblement attirée par l’intention que je crois y trouver, je réécoute. The Mother Stone paraît alors très différent, un indice de la profusion qui règne là. Ce que j’avais retenu la première fois n’est pas ce que je retiens la seconde et il en ira quasiment de même à chaque nouvelle écoute. Les parties de claviers, notamment, sont si inventives que l’on ne s’attarde jamais sur le même timbre car Caleb s’en donne à cœur joie, des timbres les plus traditionnels d’orgues, de pianos, de vents et de cuivres jusqu’aux timbres les plus synthétiques, de thérémine ou de bandes magnétiques. Amoureux du minimalisme redoutant le baroque, passez votre chemin. Les ruptures rythmico-mélodiques sont folles, on ne sait pas où chaque morceau va nous emmener, ce qui peut en fatiguer plus d’un. Dans cet état d’artificielle incohérence, la deuxième partie de l’album, de No Where’s Where Nothing’s Died à Thanks For Staying, apporte une jubilation comparable à celle de la seconde partie d’Abbey Road avec ces enchainements de chansons incroyables comme si tout ça n’était qu’un seul et même tout. Cela finit de me convaincre que Caleb a gagné son pari et atteint son rêve, A Day in The Life dure enfin une heure.

Bien sûr, il manque de maturité et n’a pas le niveau de ses idoles. Et là où la retenue anglaise des Beatles nous émeut sublimement, Caleb se laisse emporter par sa démesure toute américaine et vise à côté de l’émotion pure. Cependant, ce qui empêche ce disque de sombrer dans le ridicule, c’est son énergie et sa sincérité. Et c’est là que Zappa entre en piste. The Mother Stone n’est pas, loin s’en faut, The Mothers of Invention, mais il s’en réclame. Le disque est résolument libre et penche du côté des freaks californiens par son aspect à la fois psychédélique et clownesque, pour un carnaval dans lequel on retrouve le Caleb acteur avec ses changements soudains et parfois inquiétants des registres de voix, ainsi All I Am in You/The Big Worm. Tout cela évoque à la fois l’amour du travestissement, qui se voit jusque dans la pochette du disque et la vidéo, et la présence de multiples personnalités dans une même tête bien faite. Tout cela empêche aussi l’auditeur de se laisser aller à l’identification et par là-même à l’empathie. Comme chez Zappa. Par ailleurs, la chanson inaugurale Flag Day/The Mother Stone est autant une déclaration d’intention que Sgt Pepper’s Lonely Hearts Club Band mais bien plus encore que Plastic People de Zappa sur Absolutely Free. Anecdote significative de cet aspect programmatique, il se serait présenté à Jarmusch en la lui jouant.

En traquant désespérément des différences avec ses figures tutélaires, car même le phrasé de la batterie est digne de celui de Ringo Starr, on ira chercher du côté de la voix, dont le traitement « dreamy » est plus contemporain. Mais même là, on est obligé de penser à Lennon dans Strawberry Fields Forever et I Am The Walrus, et aux fameux bricolages de flanger et d’overdub de Geoff Emerick pour donner l’impression d’entendre Lennon comme s’il chantait sous l’eau ou du haut d’une colline ! Et dans les quelques passages où la voix de Caleb se fait plus agressive, notamment The Great I Am, on pense à… Helter Skelter.

Après la petite accalmie de Lullabey, c’est comme s’il voulait nous remercier de nous être accrochés jusqu’au bout du disque. Avec le merveilleux enchaînement No Where’s Where Nothing’s Died / Thanks For Staying, Caleb lâche encore un peu plus les chevaux. The Mother Stone se conclut, me laissant terrassée, et je reste un peu hagarde lors de la petite outro beatle-esque à souhait elle aussi, Little Planet Pig. Celle-ci nous replonge une ultime fois dans A Day in The Life par ses arrangements orchestraux frénétiques et le re-recording, ainsi que dans Sgt Pepper’s Lonely Hearts Club Band (Reprise), pour le côté enjoué et fanfaresque.

Caleb Landry Jones a trouvé sa voie et, même si elle est rétromaniaque, par son inhabituelle sincérité, elle constitue l’une des plus puissantes tentatives de ressusciter l’inextinguible richesse de la discographie des Beatles. Une démarche contraire à celle d’un autre post-moderne, Ariel Pink, dans le sens où Caleb Landry Jones présente une unique exagération : ce qu’il entend de la musique des Beatles.

![]()