Il y a des jours où je me surprends à penser que mon idée des années 90 tient toute entière dans la discographie de Smog et je me demande parfois si, en tant qu’auteur et musicien autodidacte, j’ai été plus stimulé par qui que ce soit autant que je l’ai été par Bill Callahan, son art et ses manières brusques. Il aura peut-être représenté pour moi et presque à lui seul ce que le punk aura représenté pour la majorité de mes ainés. Si je pousse un peu, j’irais jusqu’à dire que Callahan a été mon Velvet, mes Rolling Stones, mon Dylan, mon Elvis (je laisse à part Leonard Cohen, qui est mon seul Leonard Cohen, bien que Callahan en soit à mes yeux, j’y reviendrai, l‘un des plus probables jeunes cousins).

Il y a des jours où je me surprends à penser que mon idée des années 90 tient toute entière dans la discographie de Smog et je me demande parfois si, en tant qu’auteur et musicien autodidacte, j’ai été plus stimulé par qui que ce soit autant que je l’ai été par Bill Callahan, son art et ses manières brusques. Il aura peut-être représenté pour moi et presque à lui seul ce que le punk aura représenté pour la majorité de mes ainés. Si je pousse un peu, j’irais jusqu’à dire que Callahan a été mon Velvet, mes Rolling Stones, mon Dylan, mon Elvis (je laisse à part Leonard Cohen, qui est mon seul Leonard Cohen, bien que Callahan en soit à mes yeux, j’y reviendrai, l‘un des plus probables jeunes cousins).

Assumer d’être un guitariste aussi limité et fier qu’un rhinocéros est limité et fier, essayer de faire tenir toute l’ambivalence d’être en vie en quelques graffiti rupestres et appeler ça poésie. Cabosser ce qu’on aime, rendre compte de tout depuis le pire de soi, tendre le bâton pour se faire battre et dans la lutte entre le monde et soi, écoutant Kafka aider le monde. Poser le trouble comme étalon du beau et trousser vaille que vaille des chansons sans savoir. Faire des forces de ses lacunes, explorer des paysages et les traduire à sa mesure en babil certifié maison. Doté de rien, ou de pas grand chose, se faire une voix. D’un disque l’autre, Callahan aura essayé beaucoup, beaucoup raté et raté de mieux en mieux. Il aura bâclé bien du rock n’roll, bien des amourettes, salopé bien des magnétos, des tablatures et des accordages (mais rendu possible à lui tout seul le violoncelle dans le rock indé, et le cor d’harmonie). Echoué superbement, génialement à être Lou Reed, Hank Williams ou Arthur Russell. Se sera mis entre parenthèses pour se désembrumer peu à peu et conquérir son nom.

Certes, il m’est arrivé d’en avoir ma claque. Et de temps en temps, c’est vrai j’ai préféré à ces disques d’électricité noire tel ou tel autre, aux humeurs plus amènes, aux plus riantes météos, à l’humour un peu moins glaçant. Il faut bien vivre. Mais ce fut toujours pour y mieux revenir, dans la surprise à chaque fois reconduite du grand amour recommencé.

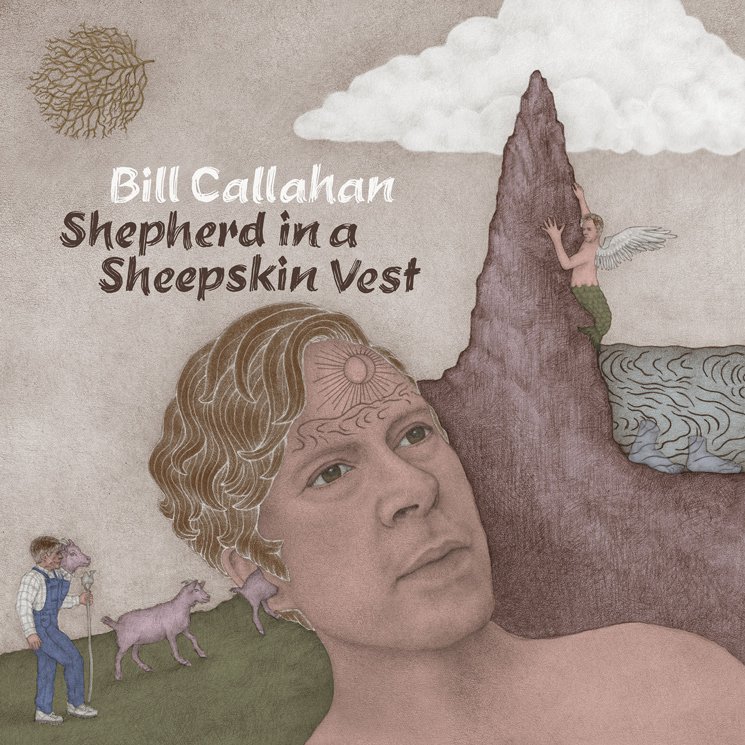

Depuis ses dernières nouvelles, 6 ans auront passés au cours desquels Bill Callahan, 53 ans aujourd’hui, se sera laissé passer la bague au doigt, aura si je ne m’abuse, enterré sa mère et accueilli un fils dans sa vie de grand ébouillanté. De tout cela, il est question presque à chaque phrase de ce Shepherd in a Sheepskin Vest et de combien, partant, tout est chamboulé. A raison d’une face tous les cinq ou six jours (je n’ai pas vérifié la fréquence), on aura sur les Internets découvert façon feuilleton un album qui en compte quatre, et vingt chansons. Allez savoir ce qu’en diront ceux qui regrettent depuis longtemps déjà ses années merveilleusement noires, ses stupéfiantes gravures sans harmonie ni perspective, son étourdissant versant pluvieux, son rire poitrinaire de condamné au blues : Bill Callahan est de retour et il a l’air plutôt content. D’écrire et de chanter à nouveau, de croire peut-être à quelque chose comme l’âme sœur, de remonter des images neuves du regard d’un nouveau-né, de feuilleter le réel comme un nuancier labile de lumières et de couleurs. De trouver du naturel au surnaturel et vice-versa. Tout cela, il le chante magnifiquement, grave comme le bronze et clair comme l’aube, plastique et souple, aussi à l’aise dans les basses qu’en fréquentes modulations et semi falsetti assurant à eux seuls un bon quart des frissons que dispense le disque. On dirait, rien qu’à la douceur du chant que Callahan tient bien moins qu’auparavant à bousiller le mariage des autres en y débarquant bourré, et ça n’est pas rien. Enregistré et mixé par Brian Beattie (Okervill River, Shearwater…) à Austin, berceau d’un psychédélisme texan très à part, plus tellurique que lysergique (de Lightnin’ Hopkins à Daniel Johnston en passant par le 13th Floor Elevators et Terrence Malick) l’album commence par un Shepherd’s Welcome à gros grain trompeur : on croit d’emblée retrouver le Smog fruste d’antan psalmodiant dans l’haleine chargée d’un 4-pistes à cassette avant que le morceau, bref, presque embryonnaire se torde en ascension brutale vers la Hi-fi ; premier miracle, tout sauf anecdotique. Black Dog on the Beach, seconde chanson, semble rêvée par la précédente, pollution moins nocturne qu’aurorale. Second miracle (ça n’arrêtera plus) tout en langueur, lap steel et soleil de cuivre, grand ciel troué par les mouettes hanté tout de même par un mystérieux chien noir en filature – ombre au tableau ou résurgence des dépressions passées ? Toujours est-il qu’à ce stade, Bill est encore un fils et seulement un fils et « Dad was on a navy ». De la mer, de bateaux, de marins, de remorqueurs et de pêcheurs, il en sera souvent question à mesure du disque, entre les montagnes, la flore, la chambre, la route et la table familiale. Bill Callahan se regarde ici changer, changer sa vie et sa perception du monde. Il consigne tout, de déclarations frontales en formules plus sibyllines, de métaphores étranges en confessions sans détours, règle leur compte à toutes les représentations que l’on avait de lui, sa réputation d’autiste mauvais coucheur. Mais Shepherd in a Sheepskin Vest est le disque moins d’un homme qui se commente, que d’un qui s’étonne de tout ce qui arrive encore, se déplace et se métamorphose. Son humeur, en rien benoîte, semble une joie un peu sidérée, quoique posément formulée et interrogée en étourdissantes constructions littéraires, certes, mais aussi en de patients et surprenants agencements musicaux où discrètes dissonances, hésitations, retardements, points de suspension, subtilités rythmiques et harmoniques, hardies confrontations de timbres et de couleurs chamarrent un répertoire faussement dénué et ménagent mille surprises à la faveur d’un murmurant mais incessant ballet d’ombres et de lumières. C’est un disque de détails, où le folk et la country sont diffractés en un large vitrail jazzy, les guitares acoustiques, contrebasse et percussions digitales tourmentées par un opulent (mais mesuré) bouquet de petits orgues Casio ou d’orgues Hammond, de mellotrons, kalimbas, cloches et machins à l’archet perturbateur. A cause de cette espèce de luxuriance dérangée, de cette inspiration pastorale rougie par le souvenir des musiques urbaines, de ces arrangements en lambeaux, il arrive qu’on pense à l’Amérique gothique de David Ackles, aux fièvres terminales de Phil Ochs, à Bill Fay ou au Leonard Cohen de New Skin for Old Ceremony. Shepherd in a Sheepskin Vest est une œuvre typiquement américaine, littéraire, musicale, picturale, où l’intime se mesure au paysage, à l’Histoire, au Mythe et l’Universel. La qualité de relation qu’il entretient avec l’auditeur (fidèle ou néophyte) est quasiment sans pareil dans le songwriting contemporain. C’est un petit événement et un avènement.