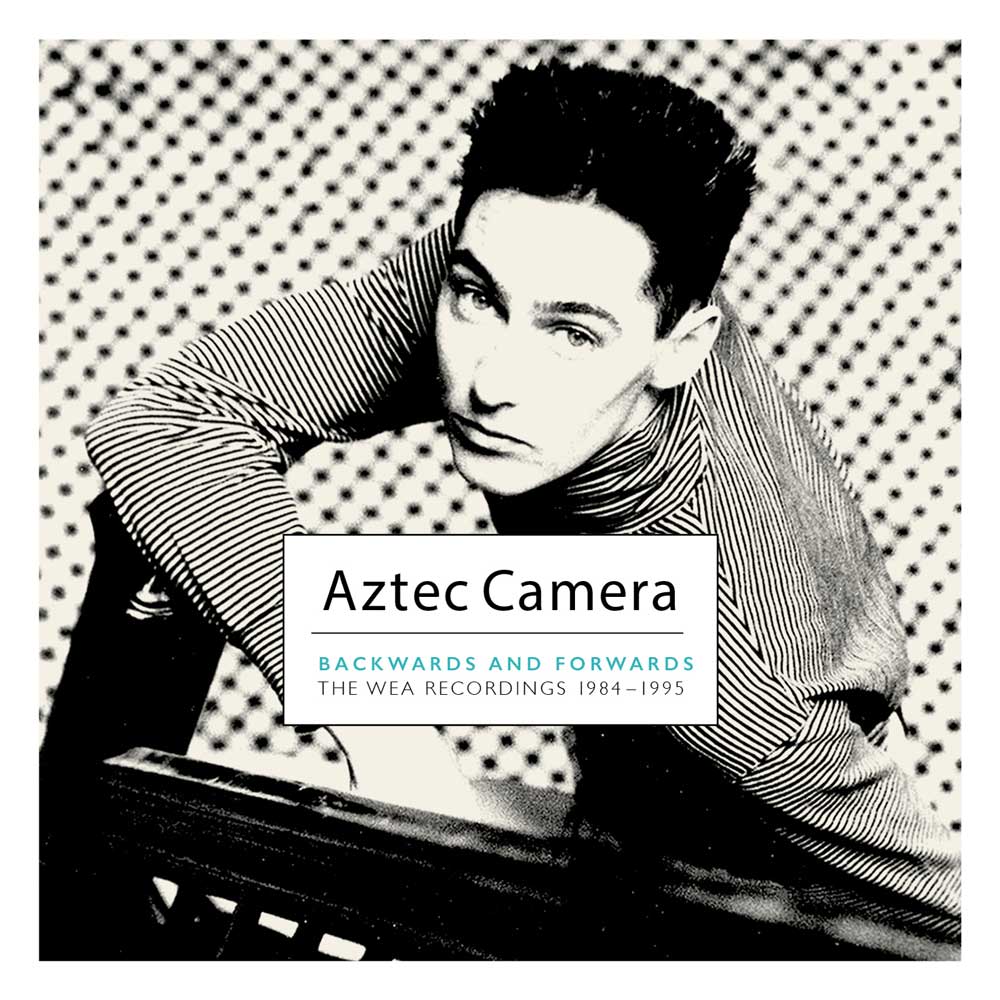

Il faut compter ici pas moins de neuf disques – tous les albums originaux avec leurs bonus respectifs, de Knife (1984) à Frestonia (1995)- accompagnés de deux volumes d’enregistrements live et une autre paire de fourre-tout, hétéroclites mais précieux, consacrés aux remixes et autres titres rares – pour parvenir à restituer l’intégralité de cette histoire passionnante. De ces histoires plutôt, tant l’épopée de Roddy Frame et d’Aztec Camera au cours des deux dernières décennies du siècle passé comporte d’éléments riches et contrastés qu’un recul apaisé tend, une fois encore, à réévaluer.

Il faut compter ici pas moins de neuf disques – tous les albums originaux avec leurs bonus respectifs, de Knife (1984) à Frestonia (1995)- accompagnés de deux volumes d’enregistrements live et une autre paire de fourre-tout, hétéroclites mais précieux, consacrés aux remixes et autres titres rares – pour parvenir à restituer l’intégralité de cette histoire passionnante. De ces histoires plutôt, tant l’épopée de Roddy Frame et d’Aztec Camera au cours des deux dernières décennies du siècle passé comporte d’éléments riches et contrastés qu’un recul apaisé tend, une fois encore, à réévaluer.

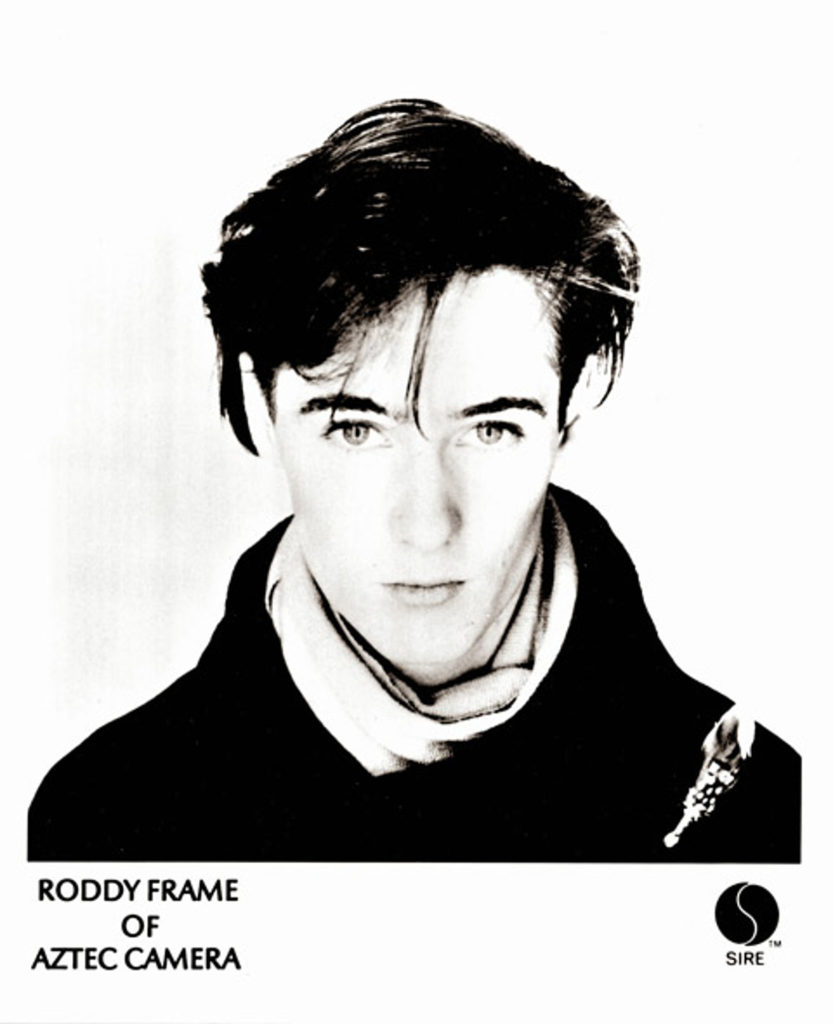

Le premier récit est, curieusement, celui de l’absence. Flagrante, béante et nécessairement propice à l’émergence initiale d’un sentiment de frustration à l’écoute de cette intégrale amputée de l’essentiel, de cet édifice auquel manque le fondement. High Land, Hard Rain (1983) n’est pas là et on pourrait, après tout, s’en tenir à ce constat pour disqualifier toute la suite. Ce serait dommage et très injuste. Certes – c’est le chapitre le mieux connu – c’est avec cette première œuvre fulgurante que le jeune adolescent écossais est miraculeusement parvenu à donner corps à son projet fou, à ses ambitions solitaires et démesurées mûries dans sa chambre de la banlieue de Glasgow depuis ses quatorze ans. C’est de ce point d’observation reculé que Roddy Frame aperçoit la vague punk qui déferle sur le Royaume-Uni. Dès 1978, les débris s’amoncèlent alors que le tsunami reflue déjà. Plutôt que de s’attarder à ramasser les vestiges d’une forme musicale trop vite sclérosée, il se précipite pour y trouver matière à un élan et en retenir la conviction solide que tout est possible loin de l’école dont il a déjà déserté les bancs : devenir Bowie à la place de Bowie, réinventer le son de la Motown et de la pop psychédélique pour redonner des couleurs plus vives à une époque qui en manque cruellement. Quelques fameux compagnons de route partagent un peu de ce désir fou : Edwyn Collins et Orange Juice, Alan Horne qui les héberge au sein du label Postcard. Une petite poignée de singles plus loin, cet épisode s’achève déjà. Dès 1982, Frame avoue être las de se cantonner au seul public des pubs de Glasgow et de ses environs alors que ses chansons méritent mieux et plus. En compagnie de son premier bassiste, Campbell Owens, il part s’installer à Londres où il enregistre donc son chef d’œuvre inaugural pour le compte de Rough Trade puis, quelques mois plus tard, signe un contrat avec Warner. Guitariste et songwriter surdoué, il nourrit pourtant pour ses chansons des ambitions plus grandes encore, louables et plutôt légitimes : les voir bénéficier d’un soutien et d’une force de frappe commerciale qui leur permettrait de rivaliser à armes égales avec les bluettes des popstars concurrentes. On peut noter, au passage, que c’est très exactement ce qui se produit quand, en novembre 1983, Oblivious – cette chanson extraite du premier album – ressort chez Warner et se hisse dans les vingt premières places du Top, alors que, neuf mois plus tôt, la version Rough Trade était péniblement parvenue dans les bas-fonds des charts.

Le premier récit est, curieusement, celui de l’absence. Flagrante, béante et nécessairement propice à l’émergence initiale d’un sentiment de frustration à l’écoute de cette intégrale amputée de l’essentiel, de cet édifice auquel manque le fondement. High Land, Hard Rain (1983) n’est pas là et on pourrait, après tout, s’en tenir à ce constat pour disqualifier toute la suite. Ce serait dommage et très injuste. Certes – c’est le chapitre le mieux connu – c’est avec cette première œuvre fulgurante que le jeune adolescent écossais est miraculeusement parvenu à donner corps à son projet fou, à ses ambitions solitaires et démesurées mûries dans sa chambre de la banlieue de Glasgow depuis ses quatorze ans. C’est de ce point d’observation reculé que Roddy Frame aperçoit la vague punk qui déferle sur le Royaume-Uni. Dès 1978, les débris s’amoncèlent alors que le tsunami reflue déjà. Plutôt que de s’attarder à ramasser les vestiges d’une forme musicale trop vite sclérosée, il se précipite pour y trouver matière à un élan et en retenir la conviction solide que tout est possible loin de l’école dont il a déjà déserté les bancs : devenir Bowie à la place de Bowie, réinventer le son de la Motown et de la pop psychédélique pour redonner des couleurs plus vives à une époque qui en manque cruellement. Quelques fameux compagnons de route partagent un peu de ce désir fou : Edwyn Collins et Orange Juice, Alan Horne qui les héberge au sein du label Postcard. Une petite poignée de singles plus loin, cet épisode s’achève déjà. Dès 1982, Frame avoue être las de se cantonner au seul public des pubs de Glasgow et de ses environs alors que ses chansons méritent mieux et plus. En compagnie de son premier bassiste, Campbell Owens, il part s’installer à Londres où il enregistre donc son chef d’œuvre inaugural pour le compte de Rough Trade puis, quelques mois plus tard, signe un contrat avec Warner. Guitariste et songwriter surdoué, il nourrit pourtant pour ses chansons des ambitions plus grandes encore, louables et plutôt légitimes : les voir bénéficier d’un soutien et d’une force de frappe commerciale qui leur permettrait de rivaliser à armes égales avec les bluettes des popstars concurrentes. On peut noter, au passage, que c’est très exactement ce qui se produit quand, en novembre 1983, Oblivious – cette chanson extraite du premier album – ressort chez Warner et se hisse dans les vingt premières places du Top, alors que, neuf mois plus tôt, la version Rough Trade était péniblement parvenue dans les bas-fonds des charts.

La deuxième histoire – la principale ici – est celle de cette trahison supposée. A l’instar d’Orange Juice, des Pale Fountains, de Everything But The Girl et tant d’autres, Aztec Camera s’est souvent vu reprocher cette compromission précoce avec le grand capital discographique. Dans une époque où l’industrie musicale reste fortement structurée en deux camps – indies vs majors – ce passage à l’ennemi supposé est vivement dénoncé par les tenants d’une pureté à la fois esthétique et morale. Bien que les années aient apporté, sur ce point, leur lot de nuances, l’œuvre de Frame tout au long de ses années de partenariat avec WEA demeure souvent méjugée à l’aune de ce pêché d’origine. Il faut dire que le jeune écossais, mi-provocateur, mi-inconscient, n’y est pas toujours allé de main morte en multipliant les prises de position esthétique comme autant de chiffons rouges agités sous les naseaux fumants et courroucés des gardiens du temple de la coolitude : le choix de Mark Knopfler pour produire son deuxième album, Knife (1984) ; la reprise très premier degré de Jump de Van Halen enregistrée en face B la même année ; l’installation aux Etats-Unis et le troisième album – Love (1987) – enregistré avec des requins de studio de la West Coast. Pourtant, pour peu que l’on fasse abstraction de quelques maladresses formelles et que l’on considère qu’il n’est pas nécessairement plus grave qu’un disque conserve à la marge les traces de son temps plutôt que de son lieu d’origine, il faut bien convenir que Frame n’a rien perdu au fil des ans de ses talents initiaux d’écriture et de composition et qu’il y livre même quelques-uns des plus splendides joyaux de son répertoire – The Birth Of The True ou Killermont Street par exemple.

La trame de ce récit particulier croise, à ce point, la troisième histoire. Celle d’une époque tout entière où les divisions binaires et les oppositions de principe ont parfois éclipsé des pans tout entier de la création musicale. Que reprochait-on, sur le fond, à ces jeunes musiciens motivés par le succès ? Conformément à la critique adornienne des industries musicales qui sous-tendait implicitement ces reproches, la transition de l’indépendance vers le cœur du monopole comporte deux dangers : la standardisation des œuvres dans un processus industriel de mise en conformité avec les goûts des masses pour la simplicité et le semblable et, corrélativement, la perte de l’autonomie de l’artiste qui aliène au passage une bonne partie de son individualité spécifique pour ne devenir qu’un simple maillon interchangeable d’une fabrication en chaîne. A ces deux égards, Backwards And Forwards contient bon nombre d’éléments probants et d’exemples éclatants de la continuité inaltérable d’une trajectoire artistique qui résiste très largement à ces forces. Difficile, en effet, de trouver moins uniforme que cette succession hétéroclite d’albums enregistrés au gré des envies de leur créateur.

Comme il l’a toujours expliqué, Frame a cherché au cours de ces années à éviter à tout prix la répétition, multipliant les aventures musicales et les collaborations coups-de-cœur, quitte à assumer ses dérapages et ses incohérences. Quoi de commun entre la pop jazzy de Stray (1990) où l’on repère à la fois les influences de Chet Baker (Over My Head) et celles de The Clash (Good Morning Britain, enregistré avec la participation de Mick Jones) et les arrangements ultrasophistiqués de Dreamland (1993) signés par Ryuichi Sakamoto ? Il y a, c’est incontestable, des prises de risque – souvent payantes, parfois non – des impulsions singulières et beaucoup de personnalité dans cette succession d’albums qui s’achève, presque logiquement, avec la synthèse offerte sur Frestonia (1995) peut-être le plus homogène et le plus abouti du lot. Bien loin des stéréotypes de l’histoire musicale officielle, ce bilan exhaustif permet donc d’explorer une période d’expérimentations et de recherches d’une densité et d’une exigence exemplaires.