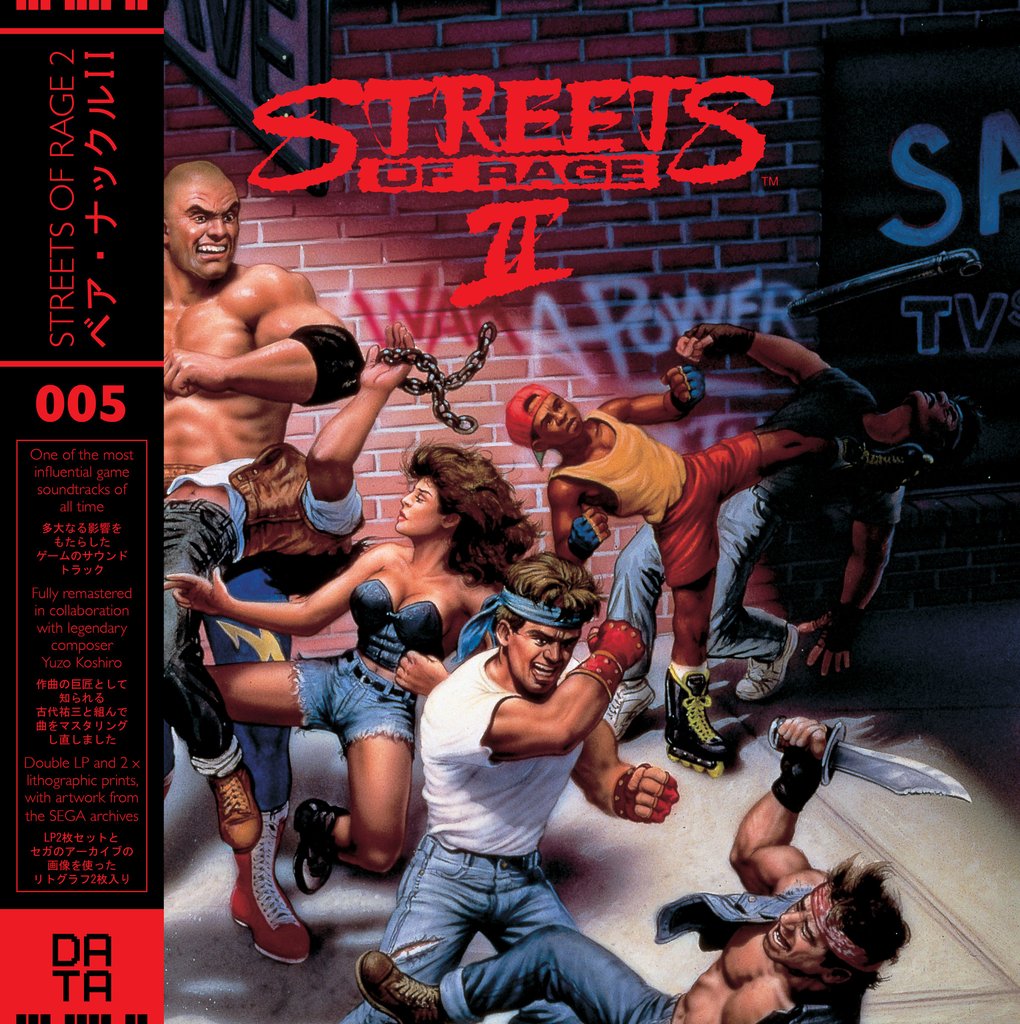

Le 30 novembre 1990, l’Europe découvrait la Mega Drive, deux ans après le Japon, l’une des premières consoles 16 bits du marché. Trois décennies plus tard, elle est rééditée par Sega sous forme d’émulateur, une tendance lourde du marché depuis quelques années avec l’apparition de version miniature et moderne (connectique HDMI, alimentation USB etc.) des NES, Super Nintendo, Playstation ou Neo Geo. Au-delà de la nostalgie des trentenaires et quadras pour la console de leur jeunesse, il y a la qualité de nombreux jeux de cette génération, exploitant souvent de manière très ingénieuse les limitations des machines de l’époque afin d’en tirer la quintessence, sur le plan sonore comme visuel. La Mega Drive inspira de nombreux programmateurs ou musiciens. Elle peut ainsi compter sur un solide catalogue, faisant souvent jeu égal avec sa principale rivale. La série Streets of Rage, en particulier les deux premiers épisodes, représente le zénith d’un genre, devenu beaucoup plus discret depuis, le Beat’em Up. Au delà des mécaniques imparables de jeu, la série séduit par son esthétique générale, à laquelle contribue largement la musique géniale de Yuzo Koshiro. Celle-ci se suffirait presque à elle-même, au point d’avoir été rééditée plusieurs fois en vinyle, notamment par le label britannique Data Disc.

Sega c’est plus fort que toi

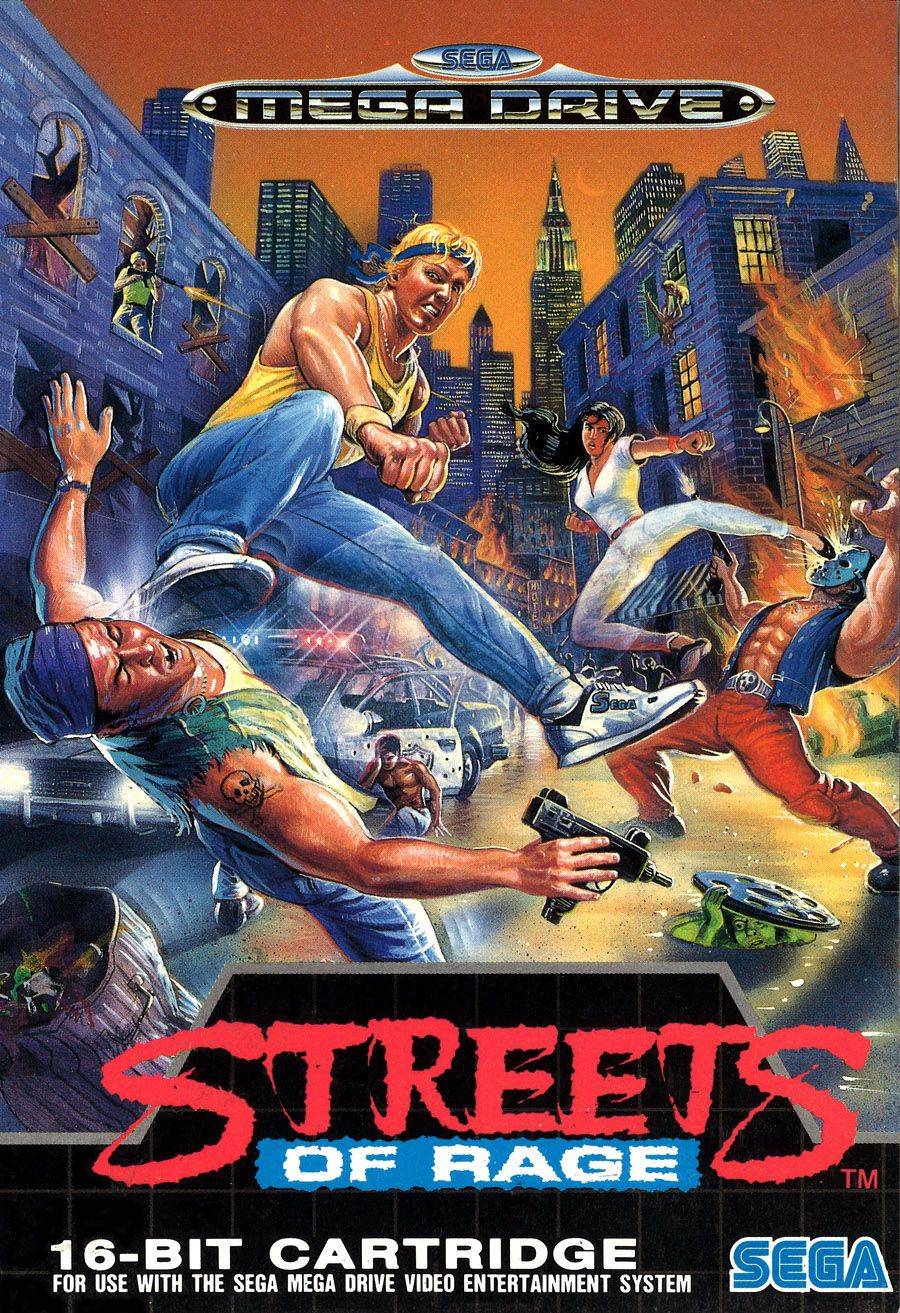

Au début des années quatre-vingt-dix, la bataille Sega/Nintendo faisait rage. Dans les cours de récréation des collèges, il fallait choisir son camp entre la Mega Drive et la Super Nintendo, les deux grandes consoles 16 bits ; PC Engine et Neo Geo devant se contenter d’être les outsiders. Au Japon, le match fut largement en faveur de la compagnie au logo rouge, dans le reste du monde, notamment en Europe et aux États-Unis, les éditeurs de Sonic taillèrent de sérieuses croupières au leader grâce à un marketing agressif (la fameuse publicité avec le punk et ce slogan mythique) et un positionnement plus adulte (ou devrait-on dire adolescent ?) par rapport à l’univers (généralement) mignon de Nintendo. La bataille des mascottes fit également rage : face au plombier moustachu, Sega remplaça le gentil Alex Kidd, issu de la Master System, par le plus affirmé Sonic le hérisson, une mise en pratique directe de la stratégie commerciale de la firme cherchant à moderniser leur image. Malgré des caractéristiques légèrement inférieures à sa concurrente, la Mega Drive fut la seule console de Sega à faire vaciller les logiques à l’œuvre dans le jeu vidéo. L’entrée d’acteurs extérieurs au domaine, tels que Sony et Microsoft, bouleversera la donne à nouveau.

Au début des années quatre-vingt-dix, la bataille Sega/Nintendo faisait rage. Dans les cours de récréation des collèges, il fallait choisir son camp entre la Mega Drive et la Super Nintendo, les deux grandes consoles 16 bits ; PC Engine et Neo Geo devant se contenter d’être les outsiders. Au Japon, le match fut largement en faveur de la compagnie au logo rouge, dans le reste du monde, notamment en Europe et aux États-Unis, les éditeurs de Sonic taillèrent de sérieuses croupières au leader grâce à un marketing agressif (la fameuse publicité avec le punk et ce slogan mythique) et un positionnement plus adulte (ou devrait-on dire adolescent ?) par rapport à l’univers (généralement) mignon de Nintendo. La bataille des mascottes fit également rage : face au plombier moustachu, Sega remplaça le gentil Alex Kidd, issu de la Master System, par le plus affirmé Sonic le hérisson, une mise en pratique directe de la stratégie commerciale de la firme cherchant à moderniser leur image. Malgré des caractéristiques légèrement inférieures à sa concurrente, la Mega Drive fut la seule console de Sega à faire vaciller les logiques à l’œuvre dans le jeu vidéo. L’entrée d’acteurs extérieurs au domaine, tels que Sony et Microsoft, bouleversera la donne à nouveau.

Avant la Megadrive

SEGA (pour SErvice GAmes) naît au début des années cinquante, fondée par des Américains basés au Japon. Elle produit au départ des jukeboxes, des jeux d’arcades mécaniques ou des flippers. À la fin des seventies, la société japonaise se lance dans le marché alors florissant des bornes d’arcades, ainsi que des jeux pour les consoles de salon de seconde génération comme la mythique Atari 2600 ou la ColecoVision. Au début des années quatre-vingt, un énorme séisme économique chamboule la jeune industrie des consoles. Au-delà de l’image d’Épinal des cartouches d’ET enfouies dans un désert du Nouveau Mexique, le krach du jeu vidéo de 1983 affaiblit de nombreuses sociétés (Atari en tête) et fait douter de la pérennité des consoles de salon aux États-Unis. Au Japon, au contraire, Sega comme Nintendo lancent des consoles 8 bits en juillet 1983, respectivement la SG-1000 et la Famicom. Malgré quelques déboires liés à des circuits défectueux dans les premiers lots, Nintendo devance alors largement la rivale SEGA. Ces derniers rectifient le tir en 1985 avec la troisième itération de sa console, devenue Master System dans le reste du monde et notamment en Europe. Loin de n’être qu’une amélioration cosmétique, les capacités de la machine sont largement améliorées et permettent à Sega une solide seconde place dans ce match de la troisième génération. La compagnie au logo bleu décide alors d’attaquer rapidement sur les 16 bits.

La Mega Drive et le microprocesseur YM2612

La Mega Drive constitue un saut technologique par rapport à la NES ou la Master System. En dehors de l’évolution de la puissance (8 à 16 bits), le son s’en trouve métamorphosé. La puce intégrée audio créée par Yamaha de la Mega Drive utilise la FM. En effet, le YM2612 est un véritable petit synthétiseur intégré au cœur même de la Mega Drive. S’il ne correspond pas au haut de gamme de l’époque, il permet néanmoins l’accès à six voix différentes de FM (dont une peut aussi lire les PCM, très utiles pour les voix digitalisées, les beats, les effets sonores), un LFO (Low Frequency Oscillator) et la gestion de la stéréo. Il s’agit de FM à 4 opérateurs comme sur le DX100 ou le TX81Z par exemple, à l’inverse du DX7 (6 opérateurs). La synthèse FM, plus difficile à manier que d’autres synthèses sonores (comme la synthèse soustractive du Minimoog ou de la TB-303) permet néanmoins d’obtenir une richesse de timbres importante, notamment des sons totalement inaccessibles avec de l’analogique, comme des cloches ou des pianos électriques. Une véritable avancée technologique par rapport à la génération précédente : la génération sonore passait alors par des ondes carrées, du bruit blanc et parfois des ondes triangle. À titre d’exemple, le processeur de la NES permettait d’avoir cinq canaux mono (deux ondes carrées, une onde triangle, un canal de bruit blanc et un dernier dédié à la lecture d’échantillon PCM).

La série Streets of Rage

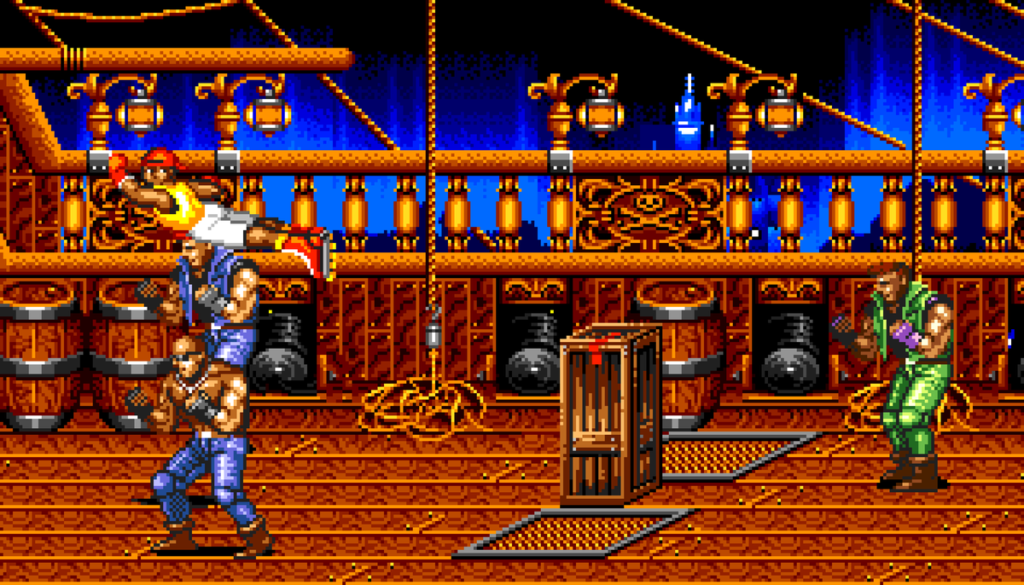

En informatique, les Killer Applications incitent à l’achat d’une plateforme d’ordinateur plutôt qu’une autre. La série Streets of Rage fut certainement un des killer games de la Mega Drive. Le jeu s’impose en effet, dès la sortie en 1991 de la première mouture, comme un classique du Beat’em Up. Le genre est alors à son apogée : né dans les salles d’arcade, il ne survivra pas vraiment à l’arrivée de la 3D quelques années plus tard. Streets of Rage exploite tout le potentiel de la machine et offre une expérience, à la maison, bien plus gratifiante et séduisante que les jeux du genre en 8 bits. Deux épisodes suivent en 1992 (tout aussi classiques) et 1994 (le moins connu des trois). En dehors d’un gameplay excellent, une difficulté bien dosée et des niveaux riches et variés, la musique de Yuzo Koshiro y est pour beaucoup : en rupture avec les codes de l’époque, elle propose une plongée fascinante dans la dance music du début des nineties à la sauce console.

Yuzo Koshiro

Né en 1967 d’un père artiste et d’une mère pianiste, le jeune Yuzo Koshiro apprend très vite à jouer du piano, puis du violon et du violoncelle. À l’âge de huit ans, il prend des cours avec Joe Hisaishi, qui par la suite se fera notamment connaître pour ses nombreuses bandes originales de films de Miyazaki ou Takeshi Kitano. Précoce, Yuzo Koshiro est embauché par un magazine informatique avant de réaliser ses premières bandes sonores (Ys I & II, Dragon Slayer IV etc.) chez Nihon Falcom à partir de 1985. Il quitte la compagnie trois ans plus tard, travaille quelques années en freelance avant de fonder Ancient Corp avec sa mère et sa sœur. À la fin des années 80, il collabore notamment avec Sega et la série Shinobi (The Revenge of Shinobi) ce qui l’amènera à composer la musique de la série Streets of Rage au début des 90’s…

La musique mythique de Streets of Rage

Dès le premier épisode de la série, Yuzo Koshiro signe une bande originale à contre-courant des canons de l’époque. Inspiré par la dance music et le R&B, le musicien pousse la puce de Yamaha dans ses retranchements. Composé à l’aide d’un ordinateur NEC PC-88 du début des 80s et un programme maison, le Japonais sample en PCM les boîtes à rythmes de Roland, notamment la TR-909. De faible résolution, ces échantillons surprennent. Familiers, ils n’en sont pas moins très éloignés de la source originale grâce au traitement infligé par la numérisation. Ils créent des impressions, une musique fantasmée entre un club bondé et les rues d’une ville américaine. La cowbell de la TR-808 ponctue ainsi périodiquement la cavalcade trancey de Beatnik on the Ship, tandis qu’un beat au shuffle prononcé, marqué par une caisse claire de 909, accompagne l’excellente The Last Soul. Attack of the Barbarian, musique des Boss du jeu, nous plonge en pleine rave : rythme effréné, alarme à plein volume et sample de voix inspiré de James Brown (dans le style de celui de Think de Lyn Collins), si typique du début des années 90.

La collaboration avec Motohiro Kawashima

Le second épisode de la série sort en plein âge d’or du old school hardcore, de la house de Chicago, de la techno de Détroit, de la New Jack Swing… Aidé de Motohiro Kawashima, un employé de la compagnie Ancient devenu un véritable partenaire, Streets of Rage II confirme les appétences de l’artiste japonais pour la musique électronique. Plongés dans les soirées du club Yellow où jouent des DJs de Détroit et Chicago, les deux musiciens retranscrivent l’ambiance moite des tubes underground de l’époque. Go Straight, un des meilleurs morceaux de la série, semble ainsi être directement inspiré de la musique britannique/américaine de l’époque. Une basse hypnotique et un kick lourd propulsent un stab techno/rave en stéréo qui aurait sa place dans un classique circa 91-92. Il évoque d’ailleurs Do You Wanna Party de Bass Value voire Good Life d’Inner City. La composition évolue ensuite vers la house plus classique et introduit une impression de piano plus joyeux. Indéniablement, ce morceau a probablement converti de nombreux ados à la musique électronique balbutiante. Jouant des heures à Streets of Rage dans leurs chambres remplies de posters de Nirvana, les gamins goûtaient sans le savoir aux joies du clubbing du début des nineties. Certes la musique du duo ne sonne certes pas à l’identique, mais elle porte en elle l’ADN de la période, une vibe unique, apparue autour du Second Summer of Love et qui semble avoir disparu peu de temps après, vers 1993-1994. Techniquement, la musique impressionne tout autant que pour le premier épisode. Koshiro et Kawashima simulent les effets de filtre la TB-303 avec la FM sur les oppressantes Alien Power, Jungle Bass et Too Deep. La composition de cette dernière fait le grand écart entre acid house et new jack swing, inclassable et plutôt réussi. La trance est également omniprésente, de l’arpège planant de Dreamer à Never Return Alive, si l’on écoute la musique des bosses de ce second épisode.

Un troisième épisode plus dur et expérimental

Sorti en 1994, le troisième épisode reçoit un accueil plus tiède que les deux précédents. La musique n’y est pas totalement étrangère. Beaucoup plus agressive et suffocante que les deux premiers épisodes, Koshiro et Kawashima ne veulent pas faire du surplace et tentent de nombreuses expérimentations. Les tempi prennent parfois l’allure de féroces courses (Cycle II). Le patron en particulier y met beaucoup d’énergie, testant l’Automated Composing System pour générer des séquences mélodiques aléatoires (par exemple l’introduction de Percussion). Si l’ensemble est une prouesse, une œuvre expérimentale courageuse, il manque ce petit truc séduisant qui rendait les bandes originales des deux premiers si attrayantes. En dehors des évidentes influences hardcore et industrielles, l’ensemble convoque parfois le rock, comme sur l’étonnante The Poets I, qui mêle une lourde basse typée analogique à une mélodie saturée, évoquant une guitare électrique.

Sorti en 1994, le troisième épisode reçoit un accueil plus tiède que les deux précédents. La musique n’y est pas totalement étrangère. Beaucoup plus agressive et suffocante que les deux premiers épisodes, Koshiro et Kawashima ne veulent pas faire du surplace et tentent de nombreuses expérimentations. Les tempi prennent parfois l’allure de féroces courses (Cycle II). Le patron en particulier y met beaucoup d’énergie, testant l’Automated Composing System pour générer des séquences mélodiques aléatoires (par exemple l’introduction de Percussion). Si l’ensemble est une prouesse, une œuvre expérimentale courageuse, il manque ce petit truc séduisant qui rendait les bandes originales des deux premiers si attrayantes. En dehors des évidentes influences hardcore et industrielles, l’ensemble convoque parfois le rock, comme sur l’étonnante The Poets I, qui mêle une lourde basse typée analogique à une mélodie saturée, évoquant une guitare électrique.

La musique de Streets of Rage, parangon des années 16 bits

La génération 16 bits fut véritablement la dernière à être complètement portée par des microprocesseurs dédiés à la musique. Elle constitue en quelque sorte l’acmé de cette approche (le premier Sonic, Super Mario Bros, la série Streets of Rage etc.) même si l’on se souvient aussi de musiques sur la Game Boy (Tetris, Pokémon) ou la NES. L’apparition du CD sur les principales consoles 32 bits (Playstation, Saturn) va en effet complètement modifier le rapport à la musique. La présence de tubes indie (Blur, Fatboy Slim, Chumbawamba, Caesars…) dans la série FIFA ou de figures de la musique électronique (Chemical Brothers, Leftfield et Orbital) dans le culte Wipe Out (plus pour des raisons marketing plus qu’esthétiques, même si les morceaux collent bien) ouvre en effet des perspectives très différentes à ce média. Les contraintes liées au support disparaissent, donnant aux compositeurs d’énormes latitudes, avec cependant aussi un risque de normalisation et de rapprochement d’autres supports assez similaires comme le cinéma (Hans Zimmer par exemple). Quoi qu’il en soit, quasiment trente ans plus tard, on ne peut qu’être étonné de la fraîcheur et de la pertinence de la musique de Yuzo Koshiro, pont improbable entre deux cultures alors toutes récentes : la musique électronique et le jeu vidéo.