Pour la plupart d’entre nous, il a surtout fait partie de ces quelques étoiles filantes dont l’éclat avait brièvement scintillé dans le firmament de l’indie-pop au tout début du siècle avant de s’estomper progressivement à nos horizons, sans doute trop limités. Le groupe s’appelait The Electric Soft Parade et, le temps d’un premier album magistral – Holes In The Wall (2001) – il était apparu comme l’un des candidats les plus sérieux à la succession de The Boo-Radleys sur le trône vaquant du psychédélisme britannique. Le coup d’essai a injustement éclipsé presque tout le reste. Mais si le début de carrière stellaire du groupe s’est prématurément achevé face à trop d’indifférence, il n’a jamais complètement filé.

Pour la plupart d’entre nous, il a surtout fait partie de ces quelques étoiles filantes dont l’éclat avait brièvement scintillé dans le firmament de l’indie-pop au tout début du siècle avant de s’estomper progressivement à nos horizons, sans doute trop limités. Le groupe s’appelait The Electric Soft Parade et, le temps d’un premier album magistral – Holes In The Wall (2001) – il était apparu comme l’un des candidats les plus sérieux à la succession de The Boo-Radleys sur le trône vaquant du psychédélisme britannique. Le coup d’essai a injustement éclipsé presque tout le reste. Mais si le début de carrière stellaire du groupe s’est prématurément achevé face à trop d’indifférence, il n’a jamais complètement filé.

De temps en temps, on s’était pourtant aperçu que les frères White – Thomas, seul présent ici, et son frère Alex – n’avaient pas complètement disparu. Ils continuaient même d’enregistrer du côté de Brighton de fort bons albums, nourrissant trop discrètement une discographie clairsemée et d’autant plus difficile à suivre qu’elle semblait se disperser d’un projet fugace à un autre. The Electric Soft Parade, Brakes, The Fiction Aisle, First We Take Manhattan, sans compter quelques albums en son nom propre – dont l’un entièrement consacré à la reprise, titre par titre, de Good Humor (1998) de Saint Etienne, c’est dire si l’on a affaire à un homme de goût. En marge de ses activités de producteur ou d’accompagnateur scénique d’autres artistes (Sea Power et, tout récemment, The Waeve), c’est désormais en compagnie de son mari, Alfie, que l’on a retrouvé il y a quelques semaines Thomas White sous ce nouvel intitulé, pour un album qui constitue déjà l’une des surprises les plus magnifiques de ce début d’année.

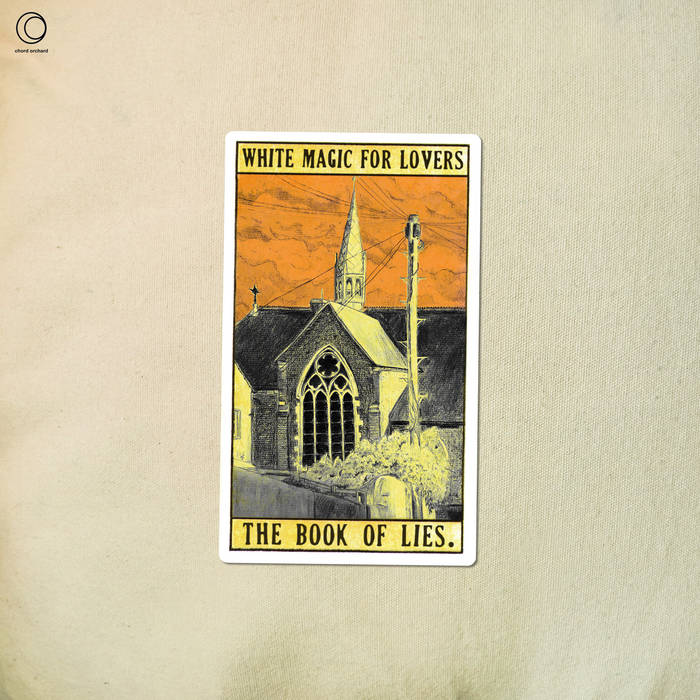

Le couple semble, en effet, lancer une invitation à feuilleter en sa compagnie les pages d’un vieux grimoire rédigé en 1967 et contenant quelques-uns des secrets alchimiques les mieux conservés d’une pop orchestrale et raffinée comme on n’en fait plus que trop rarement. D’emblée, les références sont clairement exposées, sans pourtant exclure un ancrage clairement audible dans la modernité : Axelrod, instrumental introductif où s’entrecroisent en de splendides circonvolutions psychédéliques matinées de jazz et de classique les silhouettes du génial arrangeur de Song Of Innocence (1968) avec celles de Gil Evans et de Debussy. Puis, les chansons se succèdent crescendo, composées et arrangées avec un savoir-faire qui témoignent des progrès considérables accomplis en un quart de siècle par ce musicien désormais maître d’une palette dont l’étendue étonnante n’exclut pourtant pas la cohérence. Difficile d’en isoler les tonalités dominantes alors que les écoutes successives ne cessent de révéler des occasions nouvelles d’admirer et de se réjouir. La liste s’allonge jusqu’à embrasser la quasi-intégralité des onze titres. If… qui gravite en motifs musicaux concentriques autour d’un cœur de mélodie qui rappelle irrésistiblement l’intro de You Only Live Twice (1967). The Book Of Lies et ses accents de bossa qui évoquent Fuchsia Days (2016), le premier album de The Fiction Aisle – un autre diamant enfoui dans les méandres tortueux de la discographie de Thomas White. Count The Rings et ses harmonies vocales dignes des frères Wilson. The Boy From The Bookshop que l’on croirait directement rescapé d’une session inédite de Love période Forever Changes (1967). La reprise de Suppose, composée par Sylvia Dee et George Goehring pour Elvis Presley en 1968 et qui, dépouillée de son pathos originel et des vocalises roucoulantes des Jordanaires, se retrouve métamorphosée en une comptine amoureuse déchirante, d’une beauté et d’une pureté rarissimes. When The Sky Darkens Down dont l’infinie mélancolie acoustique et les lignes de chants superposées parviennent à faire planer l’ombre spectrale d’Elliott Smith au-dessus des territoires dévastés de ses amis de Grandaddy. L’énumération s’achève à peine que le besoin se fait sentir d’y revenir, une fois de plus, sans que l’on parvienne à en épuiser les richesses. La preuve, s’il en était besoin, que Thomas White recueille une fois encore les bénéfices artistiques de son renoncement précoce aux attraits de la notoriété.

![]()