Deux petits tours et puis s’en vont. L’éphémère parcours de Trees au sein de la scène folk britannique au tout début des années 1970, est de ceux qui se prêtent le plus aisément aux plaisirs de la redécouverte. Comme souvent dans ces cas-là, quand l’intérêt rétrospectif est inversement proportionnel aux retentissements initiaux, il faut commencer par dissiper quelques soupçons réticents : depuis bien longtemps, l’exercice critique qui consiste à exhumer des oubliettes de l’histoire les prétendus trésors négligés qui y croupissent a été trop massivement pratiqué pour ne pas engendrer la méfiance devant ces incessantes tentatives de réhabilitation. Elles n’ont trop souvent comme seule vertu que de distinguer, avec une ostentation érudite, ceux mêmes qui les pratiquent du lot – trop commun à leurs yeux, sans doute – des simples amateurs prisonniers des hiérarchies convenues de l’histoire officielle. Pour Trees, il ne s’agit pourtant pas d’un de ces coups de force aussi audacieux qu’improbables pour inverser l’ordre des valeurs esthétiques et chambouler les classements établis. Aujourd’hui, la publication par Earth d’une intégrale augmentée – les deux albums originaux désormais replacés dans un contexte qu’éclairent bon nombre de démos et de versions inédites – apparaît comme l’aboutissement logique d’un travail de fond, entamé au début du siècle et soutenu par de nombreux acteurs. C’est plutôt bon signe. Au cours de ce long procès en révision, le quintette londonien est progressivement passé du rang de simple curiosité pour collectionneurs obsessionnels d’Acid-Folk à celui, plus enviable, de concurrent modeste mais direct de Fairport Convention, Pentangle ou The Incredible String Band. Ce long chemin vers le pied du podium folk a connu des phases de stagnation alternant avec quelques brefs moments d’accélération : l’effet de loupe et la soudaine notoriété engendrée en 2007 par le recyclage d’un sample de Geordie – extrait du second Lp de Trees – sur le morceau titre du premier album de Gnarls Barkley puis les rééditions en CD, dans la foulée de The Garden Of Jane Delawney, 1970 et On The Shore, 1970.

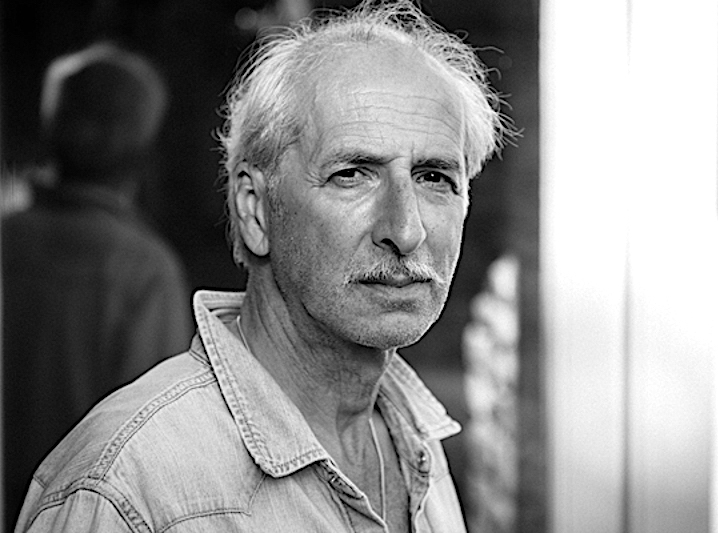

Ce sont bien ces deux témoignages qui demeurent les pièces essentielles à porter au dossier et qui plaident en la faveur de leurs auteurs. Deux disques enregistrés à quelques mois d’intervalle et pourtant très contrastés – le premier plus enjoué, le second plus sombre – qui constituent les deux faces d’un legs en clair-obscur. Les ingrédients sont bien ceux de leur temps et de leur style : il s’agit d’y réinterpréter une tradition séculaire tout en lui conférant certains des attributs de la modernité – grâce l’électricité des guitares, notamment. Pourtant, au-delà des codes et des archétypes du folk britannique, il demeure dans ces quelques chansons les traces profondes d’une vision musicale singulière. Elle s’incarne dans la voix, limpide et tranchante, de Celia Humphris mais aussi dans une forme de psychédélisme pastoral qui n’est pas sans évoquer les divagations tranquilles de lointains cousins d’Amérique – tous ceux qui, au même moment, sur les terres californiennes, inventent cette fusion, a priori absurde et pourtant si féconde, entre l’imaginaire hippie et les mythes fondateurs de la Frontière et des cowboys qui la traversent. Pour Trees, l’escapade ne dure qu’un temps bref. Dès 1972, le groupe se sépare après trois ans à peine d’activités communes. Certains se reconvertissent vers d’autres horizons. Un ou deux restent au contact de l’industrie musicale. Le guitariste David Costa, notamment, comme directeur artistique d’Elton John pendant près de quarante ans et comme fondateur des studios de design Wherefore Art?. Désormais retraité, c’est lui qui a consenti à partager quelques souvenirs.

Quand et comment est née ta passion pour le folk ?

J’ai découvert cette musique quand j’étais adolescent, dans la première moitié des années 1960. Je passais tout mon temps libre et une bonne partie de mes soirées dans les clubs – à Londres et dans sa banlieue – où l’on pouvait écouter ce style de musique. Il n’y en avait pas énormément en fait. Tous les passionnés se retrouvaient dans quelques salles de concert clairement identifiées : il y en avait plusieurs dans le quartier de Hampstead et puis Les Cousins à Soho. Nous trainions tous par là-bas avec nos tenues de beatniks. Nous nous prenions très au sérieux : pendant longtemps, je prononçais même le nom du club à la française – pour faire plus Nouvelle Vague – avant de comprendre que Les Cousins, c’était juste le nom du patron ! En tous cas, c’est dans tous ces endroits que j’ai découvert le répertoire traditionnel, notamment réinterprété par des musiciens américains. Surtout, j’ai entendu Bob Dylan sur scène pour la première fois en 1964 et, comme pour tout le monde je pense, ma vie a basculé du jour au lendemain.

A lire : Les cousins, allnight fever par Ian Anderson

J’imagine que, pour un adolescent à Londres, l’offre musicale était extrêmement large à l’époque. Qu’est-ce qui t’as attiré au départ vers le folk ?

La vraie réponse, c’est que je n’en sais rien. Après, attention, je te parle vraiment du début des années 1960. A ce moment-là, avant 1965, il n’y avait pas tant de choix possibles, notamment pour ce qui est des concerts. Même à Londres. Il y avait très peu d’endroits où jouaient des groupes de rock. En gros, pour les amateurs de musique, il y avait le circuit Blues, les clubs de jazz. Et puis le folk. C’est à peu près tout. Comme je commençais à jouer de la guitare acoustique, mes options étaient encore plus restreintes.

Quels souvenirs conserves-tu de cette scène en tant qu’apprenti musicien ?

Pour compléter ma réponse à ta question précédente, c’est peut-être ça qui m’a le plus attiré au début : cette scène et ces clubs étaient extrêmement accueillants et ouverts pour les débutants comme moi. Contrairement aux idées reçues, ce n’était pas du tout un repère de traditionalistes ou de gardiens de l’authenticité. C’était un milieu extrêmement réceptif aux nouvelles propositions musicales, aux tentatives pour moderniser la tradition. Il y avait des rivalités entre musiciens, bien sûr, mais ça n’empêchait pas les nouveaux d’apprendre et de faire leurs premières gammes. Quand j’ai rencontré Martin Carthy pour la première fois, j’avais tout juste quinze ans et il s’est tout de suite montré extrêmement amical. Comme il y avait très peu de disques et encore moins de partitions, les chansons circulaient très informellement d’un interprète à un autre : on écoutait le morceau deux ou trois fois et on partait chez soi pour le travailler. Au final, on arrivait à des photocopies de photocopies de photocopies : la version n’avait plus grand-chose à voir avec l’original. C’est comme cela que chacun finissait par imposer son style.

Quand Trees s’est formé, est-ce que l’utilisation des instruments électriques a été débattue ?

Nous nous sommes rencontrés plus tard, à la fin des années 1960. Le débat sur l’électricité était tranché depuis longtemps. Franchement, je n’ai même pas souvenir que cette controverse ait été si important que cela en Angleterre entre les musiciens. C’était en 1963, je crois, que Pete Seeger parcourait les coulisses du festival de Newport avec sa hache pour couper les câbles électriques. Pour nous, quand nous avons commencé à jouer ensemble, ce n’était vraiment pas un sujet. Il faut dire que, même si cela peut paraître un peu paradoxal, nous n’avons jamais considéré que Trees était vraiment un groupe folk. Une partie de notre répertoire l’était, puisque nous réinterprétions certains airs traditionnels, mais nos références principales étaient plutôt du côté des groupes psychédéliques américains : Jefferson Airplane, Buffalo Springfield, Quicksilver Messenger Service. Je crois que c’est en écoutant Bluebird de Buffalo Springfield (1967) que j’ai réalisé de manière consciente, pour la première fois, que nous pouvions mélanger deux guitares lead, l’une acoustique, l’autre électrique. C’est sur cette base que Bias Boshell et moi avons commencé à travailler. Le terme de folk-rock a été inventé plus tard, mais c’est un peu ce mélange que nous avions en tête.

Pourtant, on vous a souvent présenté comme les représentants d’une scène dominée par Pentangle ou Fairport Convention…

Pourtant, on vous a souvent présenté comme les représentants d’une scène dominée par Pentangle ou Fairport Convention…

Je sais bien ! Je crois qu’une partie du malentendu vient de là. Nous connaissions tous ces groupes : nous avons joué avec eux et nous respections énormément leur travail. Mais je ne crois pas que nous faisions partie de la même catégorie. Ce sont les journalistes qui nous ont présentés comme leurs concurrents quand le premier album est sorti. Nos deux albums – et surtout le second – m’ont toujours paru beaucoup plus sombres, plus électriques, plus heavy que ceux de Fairport ou de Pentangle.

Ces deux albums ont été enregistrés à quelques mois d’intervalle à peine et, pourtant, ils sont très différents l’un de l’autre. Pourquoi ?

Ces deux albums ont été enregistrés à quelques mois d’intervalle à peine et, pourtant, ils sont très différents l’un de l’autre. Pourquoi ?

Tu as raison : nous avons enregistré On The Shore huit mois à peine après la sortie de The Garden Of Jane Delawney. Entre temps, nous avons joué sur scène presque sans discontinuer et il suffit de regarder les photos du groupe prises avant et après cette tournée pour constater que notre état d’esprit n’était plus du tout le même. Pour le premier album, nous avions pris le temps de répéter assez longuement dans les studios loués par CBS : le climat était encore assez serein et joyeux. Pour le second, l’enregistrement a été beaucoup plus rapide et plus intense. Pour des raisons de coût, la plupart des sessions en studio ont été programmées en nocturne. Nous étions plus fatigués, particulièrement quand nous enchaînions ces séances d’enregistrement après des concerts. En même temps, nous maîtrisions bien mieux nos capacités collectives. Nous avions appris quels étaient nos points forts. C’est pourquoi On The Shore est à la fois plus dense et plus sombre.

Il m’a toujours semblé qu’il y avait une composante féminine très présente dans votre œuvre, aussi bien dans les personnages qui peuplent vos chansons que dans l’iconographie – la pochette d’On The Shore, notamment, réalisée par Hipgnosis. Est-ce que c’est vrai ?

Je l’ai rarement entendu et je suis ravi que tu t’en sois aperçu. C’est quelque chose qui me frappe aussi à chaque fois que je réécoute les albums et, notamment, quand j’ai travaillé sur ces rééditions. Je crois que c’est lié, d’abord, à la présence et à l’importance de la voix de Celia. C’est vraiment l’élément central, autour duquel nous essayions à chaque fois de construire les chansons, qu’il s’agisse de reprises ou d’originaux. Nous avons toujours été soucieux de ne pas la cantonner à interpréter des personnages féminins, même si ceux-ci sont omniprésents dans le répertoire traditionnel. Il y a plusieurs chansons où Celia s’exprime du point de vue d’un narrateur qui peut être un homme, parce que nous trouvions que c’était plus intéressant. Les femmes ont toujours occupé une place considérable dans les chansons populaires : ce sont des héroïnes tragiques davantage que des victimes.

D’après ce que tu dis, il semblerait que vos références aient été plus américaines. Avez-vous eu l’envie ou l’occasion de tourner aux USA pour vous rapprocher de ces sources ?

L’envie, oui, bien sûr. C’était même un de nos principaux objectifs dès le départ. Nous n’avons eu qu’une seule proposition très concrète, un peu après la sortie du second album, pour faire la première partie des Byrds sur leur tournée américaine. Je ne sais plus très bien pourquoi mais cela ne s’est pas concrétisé. Et cela a été un des principaux facteurs de la fin du groupe. La déception que j’ai ressentie était tellement intense que j’ai été un des premiers à partir. Je savais que je n’avais plus la force mentale ni l’énergie nécessaire pour avancer.