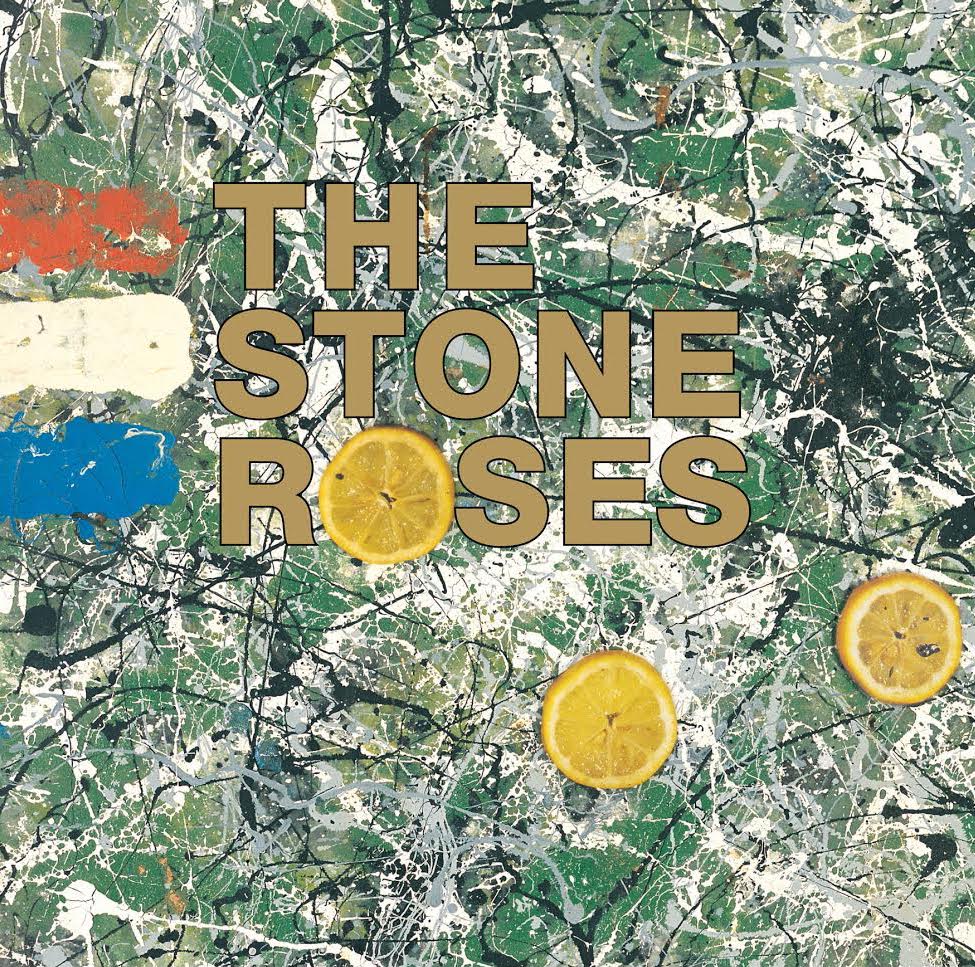

Trente ans se sont donc écoulés. C’est bien suffisant pour que la distance réflexive se mêle, en l’estompant, à l’intensité brute des souvenirs. Et pour que la toute petite histoire se fonde dans les grands mouvements de balancier de l’évolution musicale. Pourtant, au moment d’évoquer The Stone Roses – l’album ou le groupe, jamais sans doute l’italique n’a eu si peu d’importance – c’est encore la mémoire intime qui commence par affleurer. Les vacances de Pâques 1989 consacrées aux révisions du bac, un interlude arraché à la vigilance parentale sous forme d’aller-retour à la FNAC Montparnasse pour y acquérir la bande son des quelques semaines de labeur scolaire à venir et, immédiatement, les cahiers de math ou d’histoire qui s’illuminent de ces guitares carillonnantes et du balancement inouï des scansions rythmiques d’Alan Wren.

Et puis, au fil des ans et des décennies, est venue la confirmation progressive que ce bouleversement singulier dans un minuscule parcours vers l’émancipation académique avait bien coïncidé avec un basculement bien plus considérable dans l’histoire de la pop anglo-saxonne. Pour la première fois ou presque – Bummed de Happy Mondays était déjà paru quelques mois auparavant – l’hédonisme et l’euphorie charriés par la vague de l’Acid House qui déferle sur le Royaume-Uni depuis l’automne 1987 imprègnent un album d’indie-pop classique, truffé de références mélodiques aux Beatles et aux Byrds. Les palpitations hypnotiques de Waterfall, l’interminable bouquet final intitulé, sans la moindre trace ostensible d’ironie I Am The Resurrection : les emprunts formels à la dance culture abondent. Pour diffuser leurs œuvres auprès d’un public de plus en plus large, Ian Brown et ses camarades vont également opter pour un type d’organisation qui doit bien davantage aux archétypes communautaires de la rave qu’aux modalités traditionnelles de la tournée. Deux ou trois concerts événements, pas plus, dans des salles susceptibles d’accueillir une foule massive – 4000 personnes à l’Empress Ballroom de Blackpool en août 1989 ; 7000 à l’Alexandra Palace de Londres en novembre ; 30 000 à Spike Island au printemps 1990. Comme tend à l’indiquer la succession de ces quelques indicateurs chiffrés, la révolution est tout autant musicale qu’idéologique. Tout au long de la décennie précédente, l’opposition radicale à toute forme de reconnaissance publique et la défiance teintée d’hostilité vis-à-vis du succès commercial avaient constitué deux des attributs essentiels du bréviaire de l’indie-pop. Désormais, le sommet des charts n’est plus cette zone interdite, réservée aux seuls tenants du matérialisme thatchérien dominant : c’est un territoire à conquérir au nom d’un impératif presque moral, dont Ian Brown n’hésite plus à se faire l’écho en interview.

“ C’est nous qui devrions passer à Top Of The Pops” déclare-t-il ainsi au NME à l’automne 1989. “J’adore voir notre album monter dans les classements pendant que ceux de Kylie et de Phil Collins se cassent la gueule.” De cette réconciliation des deux mondes – la scène indépendante et la pop mainstream – naîtront quelques mois plus tard plusieurs portées de disciples qui confesseront plus ou moins ouvertement leur dette envers The Stone Roses. Noel Gallagher, Bobby Gillespie ou Tim Burgess sont sans doute ceux qui ont le moins tardé à combler d’éloges un groupe dont l’apogée fugace s’est achevée dès l’automne 1990. Certes, la lucidité rétrospective que procure le recul historique oblige à reconnaître que d’autres (Happy Mondays, Primal Scream) sont allés sans doute plus loin, plus haut ou plus fort que The Stone Roses dans la célébration de la fusion entre la pop et la dance. Aucun de ces concurrents, cependant, n’est parvenu à combiner avec une efficacité aussi remarquable la classe et le classicisme, l’impeccable rigueur de l’écriture (on guette toujours en vain l’apparition des premières rides sur le visage scintillant de She Bangs The Drums ou Waterfall) et l’esthétique irréprochable des postures adolescentes (la moue de Brown, la frange de Squire).

“ C’est nous qui devrions passer à Top Of The Pops” déclare-t-il ainsi au NME à l’automne 1989. “J’adore voir notre album monter dans les classements pendant que ceux de Kylie et de Phil Collins se cassent la gueule.” De cette réconciliation des deux mondes – la scène indépendante et la pop mainstream – naîtront quelques mois plus tard plusieurs portées de disciples qui confesseront plus ou moins ouvertement leur dette envers The Stone Roses. Noel Gallagher, Bobby Gillespie ou Tim Burgess sont sans doute ceux qui ont le moins tardé à combler d’éloges un groupe dont l’apogée fugace s’est achevée dès l’automne 1990. Certes, la lucidité rétrospective que procure le recul historique oblige à reconnaître que d’autres (Happy Mondays, Primal Scream) sont allés sans doute plus loin, plus haut ou plus fort que The Stone Roses dans la célébration de la fusion entre la pop et la dance. Aucun de ces concurrents, cependant, n’est parvenu à combiner avec une efficacité aussi remarquable la classe et le classicisme, l’impeccable rigueur de l’écriture (on guette toujours en vain l’apparition des premières rides sur le visage scintillant de She Bangs The Drums ou Waterfall) et l’esthétique irréprochable des postures adolescentes (la moue de Brown, la frange de Squire).

Et si The Stone Roses tient toujours si bien debout, c’est également grâce à son producteur. De XTC à New Order en passant par The Fall, Suede ou Elastica, John Leckie a accompagné en studio, au cours d’une carrière longue de près de 40 ans, tout ce que le gratin de l’indie-pop britannique compte de sommités talentueuses. Mais son trophée le plus remarquable, à la fois en termes de notoriété et de succès artistique, est sans aucun doute l’unique album de The Stone Roses. En 2009, en marge des cérémonies officielles de commémoration des 20 ans de ce monument, Leckie avait donc consenti à ouvrir son album de souvenirs. Et à partager quelques uns de ses secrets de fabrication.

+ BONUS

Interview : John Leckie – Le pote aux roses

« J’ai commencé à travailler comme assistant aux studios d’Abbey Road en 1970 un peu par hasard. J’avais tout juste dix-neuf ans et je venais de sortir du lycée avec un petit bagage technique dans le domaine du son. J’avais suffisamment fréquenté le système éducatif pour savoir que je n’avais absolument pas envie de poursuivre des études supérieures. À l’époque, il n’y avait que quatre ou cinq grands studios à Londres : j’ai donc répondu à une petite annonce à Abbey Road et réussi à obtenir le job ! »

J’imagine que ce devait être très impressionnant, à dix-neuf ans, de débuter sa carrière en côtoyant The Beatles ?

« En fait, je suis arrivé dans les studios peu après la séparation du groupe. J’ai donc eu l’occasion de travailler avec John, Paul, George et Ringo, mais séparément. Qu’ils soient des stars m’importait finalement assez peu. Comme dans n’importe quel métier, il faut avant tout se montrer compétent et sérieux pour être accepté et reconnu. J’essayais donc de me concentrer au maximum sur les aspects techniques du boulot, sans forcément prêter beaucoup d’attention au statut des artistes. Pour être honnête, je n’étais donc pas si bouleversé que cela de les rencontrer en chair et en os, car je n’étais pas un très grand fan des Beatles. Mes amis de l’époque et moi-même étions un peu snobs : nous préférions nettement Frank Zappa ou Captain Beefheart… Selon nous, les Beatles représentaient une forme de pop trop commerciale à notre goût. »

À partir de la seconde moitié des années 70, tu es devenu producteur en free lance. Était-ce un prolongement logique ?

« Exactement. Comme dans toute profession, on débute à la base, et l’on essaye ensuite de se frayer un chemin vers le sommet. À partir de 1976-77, j’ai commencé à découvrir tous ces nouveaux groupes qui avaient à peu près le même âge que moi et qui, à mes yeux, représentaient l’avenir. J’ai commencé à prendre conscience de l’ampleur du décalage entre cette nouvelle génération et les artistes avec lesquels j’étais forcé de travailler en tant que salarié des majors. En 1977, je me suis ainsi retrouvé en studio à Los Angeles avec Sammy Hagar, le futur guitariste de Van Halen, pour le compte de Capitol. J’étais très bien payé, mais la musique était juste abominable. J’étais coincé sur la côte Ouest, obligé de me coltiner quotidiennement les aspects les plus caricaturaux du showbiz à l’américaine, alors que je ne rêvais que d’être à New York avec Suicide ou Talking Heads ou de rentrer à Londres. J’ai donc décidé de retourner en Angleterre et de me mettre à mon compte. »

Pendant toute cette période, tu as souvent travaillé avec des artistes réputés pour leur personnalité très affirmée, pour ne pas dire difficile : John Lydon, Mark E. Smith de The Fall, Lawrence Hayward de Felt, Andy Partridge de XTC. Est-ce uniquement le fait du hasard ?

« En partie. Même en tant que producteur indépendant, ce sont les artistes qui te choisissent, et très rarement l’inverse : tu dois gagner ta vie et tu dois accepter de faire ton travail quand l’occasion se présente. Les fortes personnalités ne me dérangent pas, à partir du moment où elles savent où elles souhaitent aller. Quel que soit leur caractère, quel que soit le jugement que je peux porter sur elles sur un plan humain, j’ai toujours essayé de m’adapter à leur univers et leurs intentions. Mon rôle consiste à essayer de mettre en place les moyens techniques susceptibles de transposer le plus fidèlement possible sur disque les chansons qu’ils ont écrites, certainement pas à assumer le travail de création à leur place. C’est sans doute pour cela que j’ai rarement eu à gérer de gros conflits. Par exemple, je n’ai jamais compris pourquoi Andy Partridge traînait cette réputation d’emmerdeur. Avec moi, Andy a toujours été quelqu’un d’adorable : je n’ai que d’excellents souvenirs de fous rires, de bons moments partagés. Le cas de Mark E. Smith est un peu différent. Je le considère comme un artiste génial, mais pas forcément comme un chanteur ou un musicien très compétent. Il a une personnalité parfois très négative, mais c’est aussi ce qui l’inspire, ce qui lui donne son énergie créative. En studio, il faut donc se montrer plus patient, ne pas prendre trop personnellement ses éventuels accès de mauvaise humeur, et ne pas s’inquiéter que 90 % de l’album ne soit pas encore écrit quand les sessions démarrent. Et dans ces conditions, ça finit toujours par bien se passer. »(Sourire.)

Comment es-tu rentré en contact avec The Stone Roses ?

« Comme souvent, c’est plutôt le groupe qui est entré en contact avec moi en 1988, par l’intermédiaire de Geoff Travis de Rough Trade. Il m’a envoyé une cassette de démos contenant pas mal de chansons qui ressemblaient déjà beaucoup aux futures versions de l’album, exceptées les parties de batterie qui n’avaient pas pu être enregistrées dans de bonnes conditions. Je ne me souviens plus exactement de tous les titres, mais je suis sûr qu’il y avait Waterfall, She Bangs The Drums, This Is The One et I Am The Resurrection. Le temps que je lui réponde, le groupe avait déjà signé un contrat avec Silvertone, qui m’a lors fait parvenir une deuxième cassette, ce qui semblait indiquer que The Stone Roses avait vraiment envie de travailler avec moi. Je suis allé à Manchester pour les rencontrer, les voir sur scène et discuter avec eux. En fait, je crois qu’ils avaient surtout bien aimé ma contribution à Psonic Psunspot (1986), l’album de The Dukes Of Stratosphear. »

Est-ce que Ian Brown et les siens recherchaient le même genre de son très vintage, très inspiré du psychédélisme sixties ?

« Curieusement non, bien au contraire. Quand nous sommes rentrés en studio, un peu plus tard, ils voulaient absolument éviter à tout prix que l’album sonne de manière rétro. Une partie considérable de notre travail commun, notamment au moment du mixage, a consisté à moderniser les arrangements et à débarrasser les chansons de tout ce qu’elles pouvaient avoir de trop classique, au mauvais sens du terme, ou de trop poussiéreux. Par exemple, les harmonies vocales enregistrées par Reni ou les percussions, notamment le tambourin, sont beaucoup moins présentes dans les versions finales de l’album pour éviter de donner un côté trop passéiste. »

Quels sont tes principaux souvenirs de l’ambiance qui régnait au sein du groupe, à l’époque où ce premier album a été enregistré ?

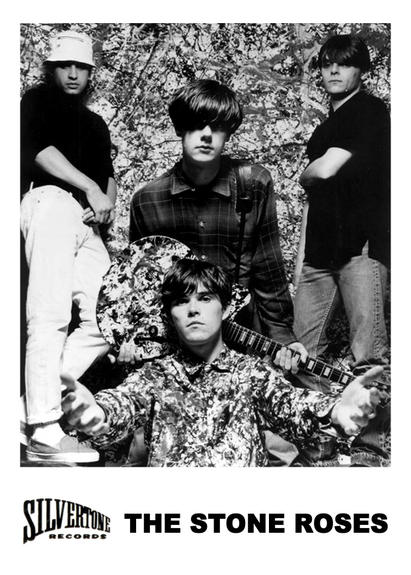

« Ils étaient très unis, comme un gang, une véritable famille. Ils se connaissaient depuis qu’ils étaient ados et ils partageaient tous les quatre une foi très profonde dans leur succès à venir et un désir de travailler sérieusement pour y parvenir. Leurs personnalités étaient très complémentaires, et il se dégageait une alchimie vraiment particulière. C’est d’ailleurs une des raisons pour lesquelles ils ne sont jamais parvenus à atteindre chacun séparément le niveau qu’ils atteignaient ensemble. À l’époque, le leadership était partagé de manière très équilibrée entre Ian Brown et John Squire. Ian est quelqu’un de très direct, de profondément honnête quand il exprime ses goûts et ses dégoûts. C’est souvent lui qui gérait les interactions avec moi en studio, ce qui permettait à John d’être beaucoup plus en retrait, un peu dans sa bulle. Pendant que les trois autres et moi étions dans le studio, John se réfugiait souvent dans une autre pièce, pour travailler sur ses parties de guitare. C’est un perfectionniste qui déteste l’improvisation et il passait donc un temps fou à peaufiner le moindre solo avant d’enregistrer. Mani est un vrai bassiste : il sort quelques blagues au bon moment pour détendre l’atmosphère, il s’exprime rarement mais toujours à bon escient. Quant à Reni, que peut-on dire ? C’est simplement le meilleur batteur du monde. Il est absolument incroyable. Pendant les deux mois qu’a duré l’enregistrement, je crois bien que je ne l’ai jamais entendu jouer exactement deux fois la même chose, ce qui bien sûr peut poser quelques problèmes d’un point de vue strictement technique. »(Sourire.)

À quel moment as-tu commencé à sentir que les choses commençaient à mal tourner ?

« Après la sortie de l’album, nous sommes retournés en studio pour enregistrer deux singles, Fool’s Gold et One Love, qui, de mon point de vue, sont deux réussites majeures. Ensuite, j’ai perdu de vue le groupe pendant un bon bout de temps. J’étais au courant des difficultés qu’il rencontrait avec sa maison de disques, et nous ne nous sommes retrouvés pour essayer de travailler sur le deuxième album qu’en 1992 ou 1993. Ils n’avaient maquetté qu’un ou deux titres, tout le reste était à l’état de brouillon. Franchement, le cœur n’y était déjà plus. L’ambiance s’était considérablement dégradée entre eux. Ils approchaient tous de la trentaine et c’est très souvent un moment critique dans la vie d’un groupe : ils avaient grandi, avaient une vie de famille en dehors de la musique et étaient devenus moins soudés. J’ai tenu environ un an avant de lâcher l’affaire définitivement. Quand j’ai écouté The Second Coming (1995), je me suis dit que j’avais eu raison de renoncer. »

En réécoutant The Stone Roses maintenant, quelles ont été tes impressions rétrospectives ?

« Dès la fin de l’enregistrement, j’étais persuadé que nous avions fait un excellent travail. En revanche, ce qui n’a pas cessé de m’étonner tout au long de ces années, c’est le succès et l’influence croissante du disque. Il faut bien se souvenir que, au moment de sa sortie, les critiques étaient très élogieuses, mais l’album n’a jamais été classé n°1. La reconnaissance est venue de manière progressive. Et vu la capacité des chansons à résister aux épreuves du temps, cela me semble totalement justifié. »

« L’unique album » ? On lui dit qu’ils en ont publié un second 5 ans plus tard ?…