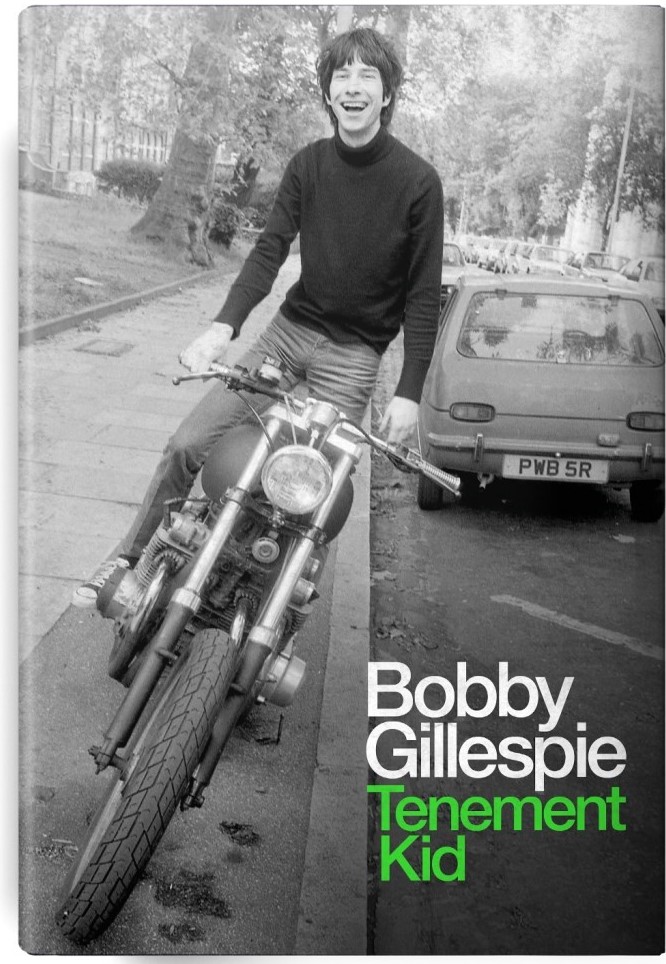

La légende veut que dans un bar new-yorkais, au milieu des années 90, Martin Duffy était tellement fait qu’il n’avait même pas remarqué s’être pris un coup de surin. A l’heure triste où nous pleurons ce génie, cette anecdote à la fois sordide et du plus haut comique ne figure malheureusement pas au sommaire de l’autobiographie de Bobby Gillespie, puisqu’il a choisi de clore ce premier livre (on attendra sagement le second) le jour de la sortie de Screamadelica, le 23 Septembre 1991, le même jour que Nevermind de Nirvana. « Et pour pas mal de gens, les nineties ont commencé ce jour-là… ». Ce sont donc ses années de formation, d’enfance, d’adolescence qu’il livre avec son brio habituel. Au-delà des figures tutélaires qu’ont pu être

La légende veut que dans un bar new-yorkais, au milieu des années 90, Martin Duffy était tellement fait qu’il n’avait même pas remarqué s’être pris un coup de surin. A l’heure triste où nous pleurons ce génie, cette anecdote à la fois sordide et du plus haut comique ne figure malheureusement pas au sommaire de l’autobiographie de Bobby Gillespie, puisqu’il a choisi de clore ce premier livre (on attendra sagement le second) le jour de la sortie de Screamadelica, le 23 Septembre 1991, le même jour que Nevermind de Nirvana. « Et pour pas mal de gens, les nineties ont commencé ce jour-là… ». Ce sont donc ses années de formation, d’enfance, d’adolescence qu’il livre avec son brio habituel. Au-delà des figures tutélaires qu’ont pu être Malcolm McLaren ou Tony Wilson pour une génération forgée par le punk et sa suite, Gillespie a surtout hérité de l’esprit combatif de ses parents et notamment de son père, figure syndicale importante du monde de l’imprimerie britannique.

Malcolm McLaren ou Tony Wilson pour une génération forgée par le punk et sa suite, Gillespie a surtout hérité de l’esprit combatif de ses parents et notamment de son père, figure syndicale importante du monde de l’imprimerie britannique.

Transfiguré par la vue d’une simple photocopie du visage de John Lydon, le gamin de Glasgow qui aimait le rock autant que le football, va tout envoyer bouler, considérer son destin comme une croisade et devenir un activiste. Graphiste (il a quitté le lycée et entamé une carrière d’ouvrier typographe), batteur remplaçant chez Altered Images juste avant le succès populaire, organisateur de soirées (les mythiques Splash One), il finira, à force de se rendre indispensable, comme membre de The Wake. La formidable anecdote de son premier concert avec la formation de Gerard « Caesar » Mc Nulty, comme par hasard en première partie de New Order, pourrait à elle seule symboliser l’aura, la brillance, la chance et la force du personnage. Ce jour-là, un homme manque à l’appel au départ du van, roadie et ami, Gillespie se voit bombardé bassiste suppléant. New Order est alors au firmament de ses groupes adorés mais seul hic, il n’a aucun équipement, ni ampli, ni basse et va devoir franchir un douloureux rubycon, demander au très soupe au lait Peter Hook s’il peut emprunter son matériel. Après un « fuck off ! » de principe, Hooky autorise bien entendu le gamin à jouer sur son équipement. Imaginez que le matin même, il allait juste soutenir ses amis, le voilà sur scène avec le matos de Peter Hook. La rencontre avec les frères Reid et Douglas Hart (The Jesus And Mary Chain) se fera sous les mêmes auspices incendiaires et les années passées au sein du groupe sont évoquées avec la foi d’un apôtre du rock’n’roll. Sommé de choisir entre un Primal Scream embryonnaire ou continuer avec une armée en marche, il changera, non sans regrets, de corps expéditionnaire. La montée vers la gloire sera longue mais le torrent d’anecdotes, là encore, vaut largement l’attente. Pendant l’enregistrement, fragmenté et problématique, de Sonic Flower Groove, alors que le groupe passe quelques jours à Abbey Road, leur voisin n’est autre que Robert Fripp. Encore plus que le dictateur en chef de King Crimson, il est surtout celui qui joue sur Heroes de Bowie. Pourquoi alors ne pas avoir le formidable culot de lui demander de participer ? De bonne grâce, Fripp enregistrera pendant une heure quelques Frippertronics, que le groupe aura le loisir d’utiliser s’il le souhaite. Evidemment, et connaissant le côté farceur du personnage, aucun fragment sonore ne sera bien entendu exploitable, car toujours dans des tonalités autres, j’ajouterais qu’il est fort possible qu’il l’ait fait exprès. Tenement Kid est un régal de petites et grandes histoires, de considérations exaltées sur la fonction vitale du binaire mais aussi de la mode et du football (et il achète pas mal de disques aussi). Pour la partie drogue, bien qu’elle intervienne assez tardivement, je ne vais pas vous en dévoiler une ligne, car elle n’est qu’un élément finalement minime du parcours de ce personnage essentiel du rock anglais, ayant su agréger autour de sa colère et de sa foi, une galaxie fondamentale. Entre Iggy et Mick, le plus beau frontman de notre génération.